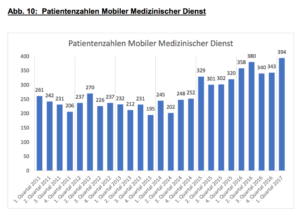

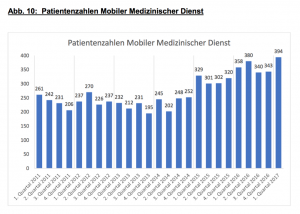

Über mangelnde Nachfrage kann der Mobile medizinische Dienst des Dortmunder Gesundheitsamtes nicht gerade klagen. Die PatientInnenzahlen steigen deutlich. Das geht aus dem jetzt vorgelegten Sachstandsbericht hervor.

Ausbau der mobilen Gesundheitsangebote wäre notwendig

Der vollständige Name des Dienstes (Mobiler medizinischer Dienst des sozialpsychiatrischen Dienstes des Gesundheitsamtes der Stadt Dortmund) ist ebenso sperrig wie der Name des Berichts, den Dr. Thomas Lenders im Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit hielt.

Lenders gelang es jedoch, in klaren, einfachen und vor allem eindrücklichen Zahlen und Worten, den Ausschussmitgliedern die Notwendigkeit des Ausbaus der medizinischen Versorgung von wohnungslosen Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten durch das Gesundheitsamt näher zu bringen.

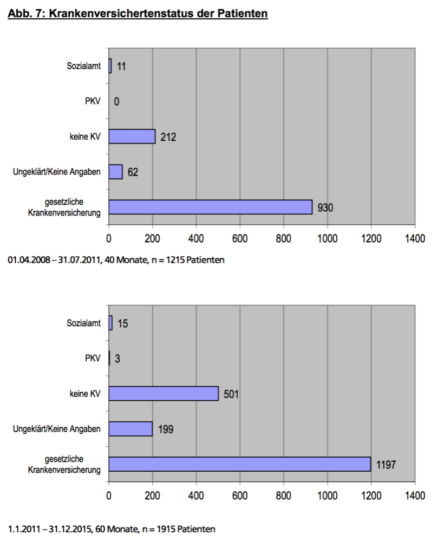

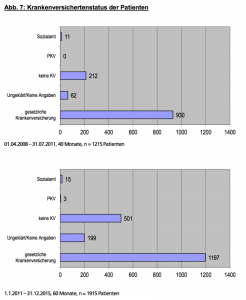

Die überraschende Erkenntnis für viele der KommunalpolitikerInnen: Ein großer Teil der Menschen, die die mobilen Angebote annehmen, sind eigentlich krankenversichert bzw. haben entsprechende Ansprüche. Nur 25 Prozent sind nicht krankenversichert, zehn Prozent haben einen ungeklärten Versicherungsstatus.

Überraschung: Mindestens 65 Prozent der Hilfesuchenden sind krankenversichert

Allerdings führen ihre desolaten Lebensumstände dazu, dass sie keine Klarheit mehr über ihren Versichertenstatus haben. Außerdem ist die Scham groß – wer auf der Straße lebt, ungeduscht und ungewaschen – traut sich zumeist nicht mehr in eine reguläre Arztpraxis.

Allerdings führen ihre desolaten Lebensumstände dazu, dass sie keine Klarheit mehr über ihren Versichertenstatus haben. Außerdem ist die Scham groß – wer auf der Straße lebt, ungeduscht und ungewaschen – traut sich zumeist nicht mehr in eine reguläre Arztpraxis.

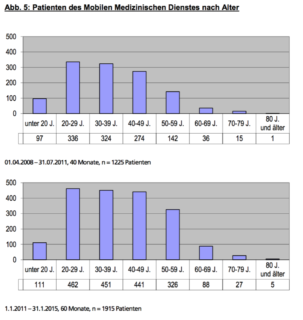

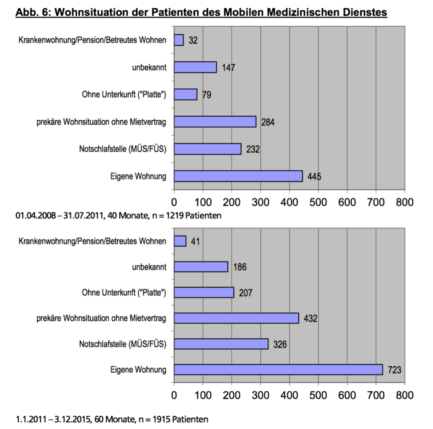

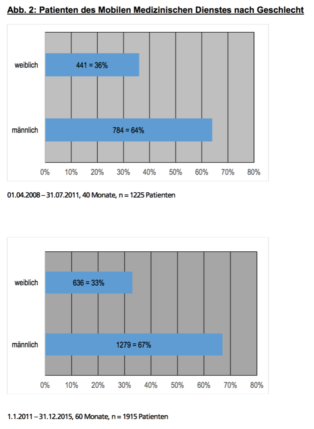

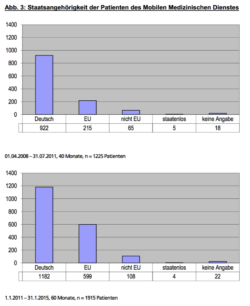

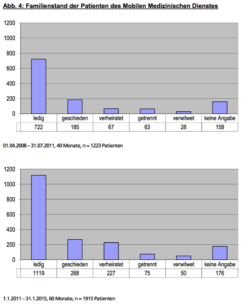

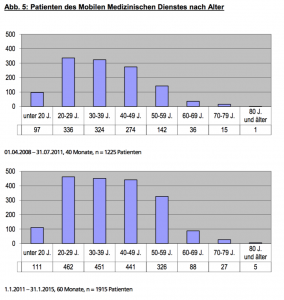

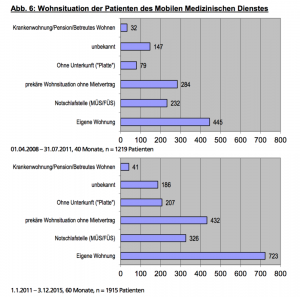

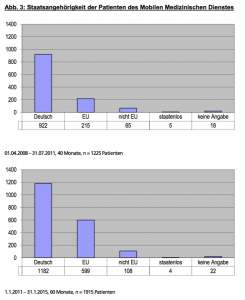

Gut 60 Prozent der Hilfesuchenden sind Deutsche, 30 Prozent Eu-BürgerInnen. Im bundesweiten Vergleich erreicht Dortmund mehr Frauen (ein Drittel statt bundesweit 25 Prozent) und auch mehre ältere Menschen. Der Anteil von allein bzw. isoliert lebenden Menschen ist besonders hoch.

Die Patientenzahlen gehen steil nach oben: Die Hilfsangebote operieren an den Kapazitätsgrenzen. Und ebenso deutlich wird aus dem Bericht: Ohne das große ehrenamtliche Engagement von (pensionierten) Ärzten wie beispielsweise Dr. Klaus Harbig von der Wohnungsloseninitiative Gasthaus e.V. wäre das Angebot in Dortmund nicht aufrecht zu halten.

Der eigene Arzt des Gesundheitsamtes, Jens Uwe Feigel, stünde ansonsten vor unlösbaren Problemen. „Das Ehrenamt ist sehr wichtig und unerlässlich – ganz ohne Zweifel. Die Kunst ist eigentlich, dass das bezahlte Arbeiten nicht das unbezahlte an den Rand drängt und kaputt macht. Daher gibt es die Kooperationsverträge“, erklärte Lenders.

In Dortmund gibt es eine Verbundlösung aus vier Bausteinen:

Das wachsende ehrenamtliche Engagement verschiedener Dortmunder Fachärzte in den 2013 neu eingerichteten Praxisräumen an der Rheinischen Straße wird städtischerseits mit einem jährlichen Beitrag von 39.500 Euro zur Finanzierung von Medikamenten, Labor- und Untersuchungskosten sowie Sachmitteln gefördert.

Das wachsende ehrenamtliche Engagement verschiedener Dortmunder Fachärzte in den 2013 neu eingerichteten Praxisräumen an der Rheinischen Straße wird städtischerseits mit einem jährlichen Beitrag von 39.500 Euro zur Finanzierung von Medikamenten, Labor- und Untersuchungskosten sowie Sachmitteln gefördert.

Beim Diakonischen Werk wird durch einen jährlichen Zuschuss von 48.000 Euro eine Vollzeitstelle für Krankenpflege – besetzt mit zwei Halbtagskräften – finanziert.

Der Verein „Aufsuchende medizinische Hilfen für wohnungslosen Menschen in Dortmund“, an dem die Stadt Dortmund als Mitglied beteiligt ist, finanziert weiterhin Sachmittel, Fortbildungen, Medikamente, Verbandsmaterial und medizinisches Gerät.

Der Mobile Medizinische Dienst (MMD) des Sozialpsychiatrischen Dienste beschäftigt einen Facharzt für Allgemeinmedizin, der gemeinsam mit den Krankenschwestern der Diakonie die aufsuchende Arbeit an zahlreichen Orten eingerichtet hat.

Dienst kann mehr PatientInnen pauschal mit Kassenärztlichen Vereinigung abrechnen

Da die Fallzahlen stark ansteigen, hat das Gesundheitsamt mit der Kassenärztlichen Vereinigung verhandelt und kann nun mehr PatientInnen pauschal abrechnen – 347 statt 247 pro Quartal. Damit stehen nun mehr Mittel zur Verfügung, um eine Arzthelferin einzustellen und damit den Arzt von administrativen Tätigkeiten zu entlasten.

Da die Fallzahlen stark ansteigen, hat das Gesundheitsamt mit der Kassenärztlichen Vereinigung verhandelt und kann nun mehr PatientInnen pauschal abrechnen – 347 statt 247 pro Quartal. Damit stehen nun mehr Mittel zur Verfügung, um eine Arzthelferin einzustellen und damit den Arzt von administrativen Tätigkeiten zu entlasten.

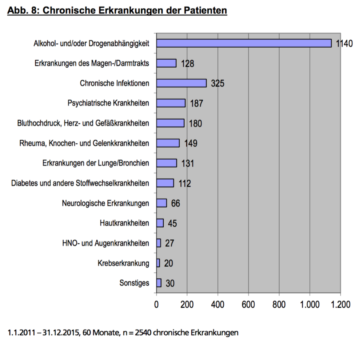

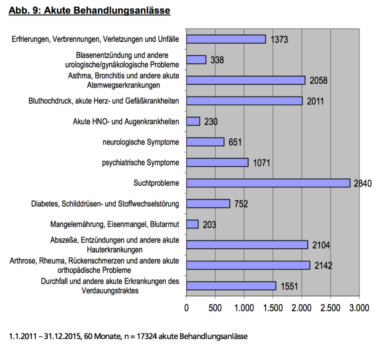

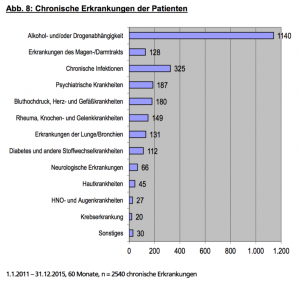

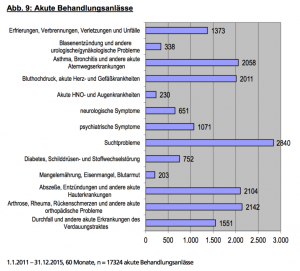

Ebenfalls wichtig ist die wöchentliche psychiatrische Sprechstunde. Die meisten Hilfesuchenden befinden sich in prekären Lebenslagen. Viele sind psychisch und/ oder suchtkrank. Jens Uwe Feigel kann ihnen dabei nur bedingt helfen – er ist Allgemeinmediziner. Nun kann er zumindest einmal pro Woche an einen psychiatrischen Kollegen verweisen.

Sprechstunden an der Bornstraße sind überlaufen – Umbau geplant

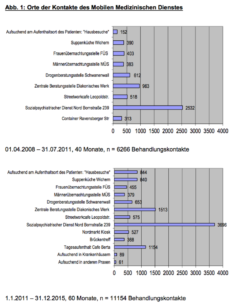

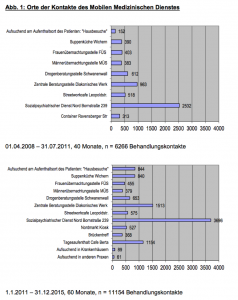

Die mobilen Angebote werden unterschiedlich stark frequentiert. Am stärksten angenommen werden die Sprechstunden in der Bornstraße. „Hier wollen wir umbauen“, berichtete Lenders.

Die mobilen Angebote werden unterschiedlich stark frequentiert. Am stärksten angenommen werden die Sprechstunden in der Bornstraße. „Hier wollen wir umbauen“, berichtete Lenders.

Denn dort stehen nur 20 Quadratmeter in einem einzigen Raum zur Verfügung, wo Jens Uwe Feigel, die Krankenschwestern, die noch einzustellende Sprechstundenhilfe, der jeweilige Patient und eventuell noch Begleitpersonen sich gleichzeitig aufhalten.

Um die Arbeit effizienter zu gestalten, sollen durch einen Umbau ein Wartebereich sowie ein weiterer Raum für das parallele Arbeiten geschaffen werden.

Dort könnten dann beispielsweise durch die Krankenschwestern EKGs gemacht oder Verbände gewechselt werden, während der Arzt nebenan seine Behandlungen ungestört machen kann. „Wir hoffen, dass das in der zweiten Jahreshälfte vonstatten geht“, so Lenders.

Psychische Erkrankungen stellen die größte Herausforderung dar

Noch keine adäquate Lösung gibt es für die Behandlung von psychischen Erkrankungen. Hier ist das Ruhrgebiet ohnehin seit Jahrzehnten unterversorgt. Forschungsergebnisse – unter anderem die „Seewolf“-Studie des Teams von Prof. Josef Bäuml in der Klinik für Psychiatrie am Klinikum rechts der Isar der TU München – belegen, dass es einen Zusammenhang zwischen Wohnungslosigkeit und psychischen Erkrankungen gibt.

Noch keine adäquate Lösung gibt es für die Behandlung von psychischen Erkrankungen. Hier ist das Ruhrgebiet ohnehin seit Jahrzehnten unterversorgt. Forschungsergebnisse – unter anderem die „Seewolf“-Studie des Teams von Prof. Josef Bäuml in der Klinik für Psychiatrie am Klinikum rechts der Isar der TU München – belegen, dass es einen Zusammenhang zwischen Wohnungslosigkeit und psychischen Erkrankungen gibt.

Die Untersuchung ergab, dass die Wohnungslosigkeit im Durchschnitt sechseinhalb Jahre nach der ersten psychischen Erkrankung auftritt. Die Erkrankung führt zu gesellschaftlicher Desintegration und letztendlich zum Verlust der eigenen Wohnung, so Lenders.

Daher müsste die aufsuchende Arbeit des Sozialpsychiatrischen Dienstes ausgebaut werden – nicht zuletzt da die Arbeit unter schwierigen Rahmenbedingungen stattfinden muss. Allerdings ließe sich durch eine frühzeitigere Arbeit mitunter die Wohnungslosigkeit vermeiden, die weitere, auch gesundheitliche Folgen für die Betroffenen hat.

Hier gibt es den Gesamtbericht des Gesundheitsamtes in Dortmund als PDF zum Download:

Bericht Gesundheitsversorgung von Wohnungslosen

HINTERGRUND:

Die Ergebnisse der „Seewolf“-Studie: Wohnungslos = psychisch krank?

Die sogenannte SEEWOLF-Studie (Seelische Erkrankungsrate in den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe im Großraum München) untersuchte seit 2011 Häufigkeit, Art und Ausmaß psychischer und körperlicher Erkrankungen sowie die kognitive Leistungsfähigkeit bei Münchner Wohnungslosen. Erfasst wurden auch deren Lebensverläufe sowie die Vorgeschichte der jeweiligen Erkrankungen.

Von Wohnungslosigkeit betroffen sind in erster Linie die Menschen, die aus verschiedenen Gründen schon vorher besonders labil und verwundbar waren. So haben viele von ihnen eine eher komplizierte Grundpersönlichkeit: 55 Prozent leiden unter Persönlichkeitsstörungen. In den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe untergebrachte Menschen zeigen zudem im Mittel eine eingeschränkte kognitive Leistungsfähigkeit; ihr mittlerer IQ (Intelligenzquotient) liegt bei 85 (Durchschnitt ist 100).

Und nicht zuletzt haben sie ein besonders hohes Risiko für psychische Erkrankungen: Von den untersuchten Personen litten rund zwei Drittel unter psychischen Krankheiten, nicht selten sogar unter mehreren gleichzeitig. Die Wissenschaftler diagnostizierten bei rund 14 Prozent der Untersuchten schizophrene Erkrankungen, der Durchschnittswert in der Bevölkerung liegt bei einem Prozent.

Bei rund 40 Prozent fanden sie eine Depression und bei rund 20 Prozent Angsterkrankungen. Zudem leiden rund 80 Prozent unter Suchterkrankungen, wobei Alkohol nicht selten mit der Absicht getrunken wird, mit den Auswirkungen der psychischen Erkrankungen besser zurechtzukommen.

Bei rund 40 Prozent fanden sie eine Depression und bei rund 20 Prozent Angsterkrankungen. Zudem leiden rund 80 Prozent unter Suchterkrankungen, wobei Alkohol nicht selten mit der Absicht getrunken wird, mit den Auswirkungen der psychischen Erkrankungen besser zurechtzukommen.

Die Wissenschaftler weisen darauf hin, dass die Gesamtrate der psychischen Erkrankungen von Wohnungslosen diese Zahlen sogar noch übertreffen könnte: Denn gerade diejenigen mit besonders ausgeprägten psychischen Schwierigkeiten lehnten eine Studienteilnahme häufig ab.

Welche Konsequenzen sind erforderlich?

Aus Sicht der Wissenschaftler und der Initiatoren der Studie sind aus den Studienergebnissen vor allem zwei Konsequenzen zu ziehen: Zum einen sollte die psychiatrische Betreuung der Menschen in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe weiter verbessert werden. Hierzu gehört sowohl ein weiterer Ausbau der Kooperation mit psychiatrischen Institutionen als auch eine bessere Ausstattung der Einrichtungen mit Fachkräften aus dem Bereich der Psychiatrie.

Zum anderen sollte der Tatsache Rechnung getragen werden, dass vor allem viele psychisch schwer Kranke durch das Netz der sozialen Hilfen fallen und in der Wohnungslosigkeit landen. Für manche von ihnen kann eine rasche Rehabilitation nicht das Ziel sein. Hilfreich wäre hingegen die Möglichkeit einer langfristigen Betreuung. Dafür müssten Wohnformen eingerichtet werden, in denen nicht die Therapie mit dem Ziel der zeitnahen Heilung im Vordergrund steht, sondern die langfristige Fürsorge und Unterstützung.

Zum anderen sollte der Tatsache Rechnung getragen werden, dass vor allem viele psychisch schwer Kranke durch das Netz der sozialen Hilfen fallen und in der Wohnungslosigkeit landen. Für manche von ihnen kann eine rasche Rehabilitation nicht das Ziel sein. Hilfreich wäre hingegen die Möglichkeit einer langfristigen Betreuung. Dafür müssten Wohnformen eingerichtet werden, in denen nicht die Therapie mit dem Ziel der zeitnahen Heilung im Vordergrund steht, sondern die langfristige Fürsorge und Unterstützung.

Möglicherweise braucht ein Teil der psychisch kranken Menschen einen Schutzraum ohne forcierte Therapieanforderungen im Sinne eines vorübergehenden „Time-outs“.

Damit daraus tatsächlich eine längerfristig sich positiv auswirkende „Sabbat“-Phase werden kann, bedarf es aber einer professionellen Begleitung im Hintergrund, damit neben der materiellen Grundversorgung auch die psychischen Bedürfnisse dieser vorübergehend oft im wahrsten Sinne des Wortes entwurzelten Menschen im Auge behalten werden. Für diese Art der fürsorglichen Begleitung gibt es noch kein eindeutig definiertes Versorgungskonzept.

Hier gibt es eine Zusammenfassung der SEEWOLF-Studie als PDF zum Download: seewolf-studie

Mehr zum Thema auf nordstadtblogger.de:

Hier gibt es die Tabellen und Statistiken des Berichts aus Dortmund in der Übersicht: