In dieser Rubrik fassen wir alle Mitteilungen und Kurzinformationen zu den Entwicklungen und Angeboten der Dortmunder Hochschulen zusammen. Die Inhalte umfassen sowohl Informationen zu Forschungen und wissenschaftlichen Projekten als auch zu Veranstaltungen, Förderungen, Personalpolitik und vieles mehr.

Hinweis: Wenn Sie auf die Fotostrecke gehen und das erste Bild anklicken, öffnet sich das Motiv und dazu das Textfeld mit Informationen – je nach Länge des Textes können Sie das Textfeld auch nach unten „ausrollen“. Je nachdem, welchen Browser Sie benutzen, können evtl. Darstellungsprobleme auftreten. Sollte dies der Fall sein, empfehlen wir, den Mozilla Firefox-Browser zu nutzen.

Kunststudierende der TU Dortmund für herausragende Werke ausgezeichnet

Jedes Sommersemester bietet der „Rundgang Kunst“ Studierenden zum Ende der Vorlesungszeit die Möglichkeit, in einem institutionellen Rahmen ihre Kunst einem größeren Publikum vorzustellen. In der Ausstellung auf der Hochschuletage im Dortmunder U, die noch bis zum 30. Juli läuft, geben sie Einblicke in ihr beeindruckendes Werk. Am Donnerstag, 13. Juli, wurden die besten Arbeiten mit den Kunstpreisen der TU Dortmund ausgezeichnet.

Prof. Wiebke Möhring, Prorektorin Studium der TU Dortmund, begrüßte die Studierenden und Gäste auf der Hochschuletage: „Unsere Technische Universität ist auch eine TU der Kunst. Wir freuen uns, das künstlerische Talent unserer Studierenden im Dortmunder U zu präsentieren. Im Rundgang Kunst stehen Sie mit Ihren Werken im Mittelpunkt.“ Sie überreichte den mit je 500 Euro dotierten Kunstpreis in den Kategorien Fotografie, Grafik, Malerei und Plastik sowie den Editionspreis des Rektorats.

Die Preisträger*innen

Der Kunstpreis Fotografie ging an Merve Baran für ihr Werk „Transkulturelle Synthese“, das künstlerisch die Einflüsse westlicher Kleidungsformen in Nordafrika beobachtet. Die Fotoarbeit zeigt Porträts von Personen, denen sie auf ihrer Reise durch Marokko begegnet ist und die eigene Neuschöpfungen aus europäischer und US-amerikanischer Mode, kombiniert mit traditionellen afrikanischen Kleidungsformen, tragen.

Nele Theede erhielt den Kunstpreis Grafik für ihre Momentaufnahmen der Baustelle im eigenen Bad, die größer wurde als erwartet und zunehmend Einfluss auf ihr alltägliches Leben nahm. Mit großer Präzision in der Bildfindung und künstlerischem Witz fügte sie mit verschiedensten grafischen Techniken die Momentaufnahmen installativ zu einer alternativen Raumsituation zusammen, lobte die Jury.

Für ihre Serie „Strommasten“ verlieh die Jury den Kunstpreis Malerei an Hanna Kasperidius. Sie malte Strommasten, die während ihres Aufenthalts in Japan ein alltäglicher Anblick waren. Jetzt, isoliert von der Umgebung und in Untersicht auf lange Bahnen Packpapier gemalt, verwandelten sich die Masten mit ihren Installationen und dem Kabelgewirr in die prägnante Gestalt ihrer Erinnerungen.

Mit dem Kunstpreis Plastik wurde Moritz Ehling ausgezeichnet. Sein Werk „ZUHAUSE“ lenkt die Betrachter*innen humorvoll und narrativ zu Fragen über Fortschritt, Ursprünglichkeit und menschlichen Bedürfnissen. Dabei verbirgt er die Materialherkunft nicht und lässt Erkennbares zusammenwachsen; so werden etwa verbogene Nägel zu Schornsteinrauch.

Den Editionspreis des Rektorats erhielt Malin Emming für ihre fotografische Arbeit, in der sie sich mit der Austauschbarkeit und Banalität alltäglicher Orte in Dortmund beschäftigte. Die 20 Einzelbilder kontrastieren trivial wirkende Betonstrukturen mit filigraner Natur und verbinden sich durch ein Zusammenspiel starker Licht- und Schattenwirkung.

Auszeichnung „Total E-Quality“ für FH Dortmund

Engagement für Chancengleichheit und Vielfalt gewürdigt

Die Fachhochschule Dortmund hat sich erfolgreich um das Prädikat „Total E-Quality“ beworben. Diese Auszeichnung würdigt gelungenes und nachhaltiges Engagement für Chancengleichheit und Vielfalt.

„In unserer Bewerbung haben wir dargelegt, wie wir an der FH Dortmund Chancengleichheit und Diversität praktisch umsetzen“, erläutert die Gleichstellungsbeauftragte Sonja Hunscha. Um einen kompakten Überblick der hochschulweiten Maßnahmen geben zu können, arbeitete sie mit Kolleg*innen aus mehreren FH-Bereichen zusammen.

In ihrer Begründung lobt die Jury des Vereins „Total E-Quality Deutschland“ die von der Fachhochschule präsentierte Chancengleichheitsstrategie, welche die Standards in den verschiedenen Aktionsfeldern „hervorragend erfüllt“. Der Verein wird unterstützt vom Bundesministerium für Familie, Senioren und Jugend sowie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Auszeichnung der FH Dortmund erfolge „aufgrund des beispielhaften Handelns im Sinne einer geschlechter- und diversitätsgerecht ausgerichteten Organisationskultur“.

Die Jury greift auf, dass die FH auch aktiv ist in den Bereichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen, Bildungsgerechtigkeit sowie Familienfreundlichkeit. Zugunsten der Chancengleichheit zeige die FH außerdem „viel Engagement in der Region, um Studierende aus Nicht-Akademikerfamilien in ihrer Lebenswelt anzusprechen, zu gewinnen und zu halten.“

Die offizielle Prädikatsverleihung in Dortmund ist für den 19. Oktober geplant.

EU-Kommission würdigt Digitalisierung an FH Dortmund

„Champion“ im Best-Practice-Konsortium für Mobilitätsprogramm Erasmus+

Die Europäische Kommission hat die Fachhochschule Dortmund für ihr komplett papierloses digitales Management des Mobilitätsprogramms Erasmus+ gewürdigt, das Studierenden und Beschäftigten Auslandsaufenthalte ermöglicht. Zusammen mit vier deutschen Hochschulen und weiteren europäischen „Champions“ wird die FH künftig einem neuen Best-Practice-Konsortium angehören.

„Als Vorreiter haben wir bereits vor dem Start des EU-Projekts ,Erasmus Without Paper‘ mit den ersten Digitalisierungsschritten begonnen“, betont Dagmar Hösch, Leiterin des International Office an der FH Dortmund. Die seitdem aufgebaute digitale Verwaltungslösung deckt das gesamte Mobilitäts- und Partnerschaftsmanagement rund um Erasmus+ ab, inklusive aller Zulassungs- und Registrierungsprozesse.

„Wir können als frisch gekürter Champion jetzt noch enger direkt mit der EU-Kommission und den Hochschulen zusammenarbeiten, um mit unseren Erfahrungen digitale Maßnahmen für Erasmus+ europaweit voranzubringen und zu optimieren“, sagt Dagmar Hösch. Die Auszeichnung sei ein gemeinsamer Erfolg der Kooperation von International Office und Hochschul-IT mit den Auslands- und Länderbeauftragten in den Fachbereichen der Fachhochschule Dortmund.

Jochen Drescher verlässt die Fachhochschule Dortmund. Nach 16 Jahren zunächst als Kanzlervertreter und Dezernent und seit 2016 als Kanzler gestaltete Jochen Drescher die Entwicklung der FH Dortmund maßgeblich mit. In der kostBar feierte er an der Emil-Figge-Straße mit rund 200 Gästen seinen Abschied.

Zu seinen Ehren sprachen Wegbegleiter*innen lobende Worte: Prof. Dr. Tamara Appel, Rektorin der FH Dortmund, und ihr Vorgänger Prof. Dr. Wilhelm Schwick; der Vorsitzende des Hochschulrates Guido Baranowski, der ehemalige Kanzler der FH Bochum Dr. Rainer Ambrosy und sein aktueller Nachfolger Markus Hinsenkamp.

Sie alle dankten Jochen Drescher für die gemeinsame Zeit und den gemeinsamen Weg. Für seine berufliche Kompetenz und Expertise, für seine Qualitäten als Chef und als Mensch fanden sie ausgesprochen wertschätzende und immer wieder auch humorvolle Worte. Für seinen Ruhestand wünschten sie ihm alles Gute – und angesichts der vielen Vorhaben und familiären Aufgaben ein weiterhin belastbares Terminmanagement. Jochen Drescher bedankte sich herzlich bei allen Rednern und Gästen.

Nach seinem Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Mannheim mit dem Abschluss Diplom-Verwaltungswirt übernahm er unterschiedliche Aufgaben an der Fachhochschule Bochum, zuletzt die des Verwaltungsdirektors. Am 1. Dezember 2006 wechselte er an die Fachhochschule Dortmund. Hier bekleidete er die Position des Kanzlervertreters und stand den Verwaltungs-Dezernaten „Personal und Recht“ sowie später „Finanzen und Personal“ vor.

Als Dezernent war Jochen Drescher bereits federführend beteiligt an der Entwicklung und Umsetzung von innovativen Konzepten, wie beispielsweise der Einführung der kaufmännischen Buchführung, dem Aufbau der Personalentwicklung inklusive Gesundheitsmanagement sowie eines Feedback-Managements.

Als Kanzler initiierte er unter anderem den Aktionsplan Inklusion, den Verwaltungsentwicklungsplan als Teil des Hochschulentwicklungsplans, das Branding „Make It Orange“ und die Talentförderung. Er ermöglichte Neubauten und die Umstellung des Finanzplansystems. Im Team mit der Hochschulleitung bewältigte er das jahrelange Management der Corona-Maßnahmen.

Neue Leitung der FH Dortmund offiziell gestartet

Rektorin Prof. Dr. Tamara Appel und Kanzlerin Svenja Stepper ernannt

Mit den Ernennungsurkunden des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Kultur und Wissenschaft in den Händen hat die neue Leitung der Fachhochschule Dortmund nun formal ihre Arbeit aufgenommen.

Prof. Dr. Tamara Appel ist damit nun offiziell Rektorin der FH Dortmund. Sie war bereits seit 2019 Prorektorin für Lehre und Studium und hat die Fachhochschule seit dem Abschied von Prof. Dr. Wilhelm Schwick in den Ruhestand als stellvertretende Rektorin geführt. Svenja Stepper hat die Nachfolge von Jochen Drescher als Kanzlerin der FH angetreten, der ebenfalls in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Svenja Stepper war seit 2018 Verwaltungsleiterin im Evangelischen Kirchenkreis Duisburg.

Damit ist das neue Rektorat als Leitungsgremium der FH Dortmund komplett. Ihm gehören neben Rektorin und Kanzlerin vier Prorektor*innen an: Prof. Dr. Stephan Weyers, Prorektor für Lehre und Studium; Prof. Dr. Jörg Thiem, Prorektor für Forschung und Transfer; Dr. Ramona Schröpf, Prorektorin für Kommunikation und Internationalisierung; sowie Prof. Dr. Franz Vogler, Prorektor für Nachhaltigkeit und Digitalisierung.

„Dieses Rektorat steht für eine offene und nachhaltige Hochschule, die in die Gesellschaft hineinwirkt und Transformationsprozesse aktiv mitgestaltet“, betont Prof. Dr. Tamara Appel. „Wir werden nun gemeinsam mit dem Senat die strategische Ausrichtung unserer Fachhochschule für die kommenden Jahre erarbeiten. Dies geschieht in enger Anlehnung an den neuen Hochschulentwicklungsplan, der ab dem Herbst partizipativ mit allen Kolleg*innen weiterentwickelt wird.“

Eine Option für die Zukunft könnte dabei auch die Zusammenführung aller FH-Standorte im „Hafenquartier Speicherstraße“ sein. Die FH lotet in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft und der Stadt Dortmund aus, ob und wie dieser Standort genutzt werden könnte.

Fußballfans können sich derzeit auf mindestens drei internationale Wettbewerbe freuen: Im Juli 2023 beginnt die Endrunde der Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland. 2024 und 2025 kämpfen erst die europäischen Männerteams in Deutschland und anschließend die Frauenteams in der Schweiz um die Europameisterschaft. An der TU Dortmund wird mit Blick auf diese Ereignisse ab sofort noch mehr über Fußball diskutiert und geforscht – mit Expertise von Andrei S. Markovits. Der Wissenschaftler und bekannte Fußballexperte wurde von TU-Rektor Prof. Manfred Bayer nun für die anstehende „Meisterschaftszeit“ zum „Professor für Fußballstudien“ ernannt.

Bereits 2006 war Andy Markovits im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft zu Gast an der TU Dortmund. Auch jetzt wird der in Rumänien geborene und in Österreich aufgewachsene Markovits im Rahmen seiner „Fußballprofessur“ wieder Vorträge und Workshops abhalten und den Verlauf der Wettbewerbe kommentieren. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit diesem erfahrenen Fußballexperten“, sagt Prof. Manfred Bayer. „In Dortmund als fußballbegeisterter Stadt können wir uns auch die Forschung zum Thema nicht nehmen lassen.“

Markovits ist Professor für Politikwissenschaften, Soziologie und Deutschlandstudien an der University of Michigan in den USA und hat sich in seiner Forschung auch intensiv dem Sport und insbesondere dem Fußball gewidmet. In seinen beiden Büchern Querpass (2007) und Im Abseits (2002) beschäftigte er sich mit politischen, gesellschaftlichen und transatlantischen Kontexten des „beautiful game“. Sein BuchWomen in American Soccer and European Football (2019) ist gerade in einer neuen und erweiterten Auflage erschienen.

Zweitgrößte Multisportveranstaltung der Welt

Bei den FISU World University Games starten drei TU-Studenten im deutschen Ruderachter

Ende Juli startet mit den „FISU World University Games“ die – nach den Olympischen Spielen – zweitgrößte Multisportveranstaltung der Welt. Austragungsort ist in diesem Jahr das chinesische Chengdu. Drei Studenten der TU Dortmund wurden für das deutsche Team nominiert: Lukas Föbinger, David Keefer und Leon Schandl werden sich im Ruderachter mit Teams aus aller Welt messen.

Die drei TU-Studenten können sich auf eine Veranstaltung mit 10.000 Teilnehmenden aus 150 Nationen freuen. Im deutschen Team mit insgesamt 163 studentischen Spitzensportler*innen stehen traditionell die Nachwuchskader im Vordergrund. Die drei TU-Ruderer können bereits auf internationale Erfahrungen in U23-Weltmeisterschaften zurückblicken und sich vom 28. Juli bis 8. August auch bei den FISU Games in Chengdu auf einer großen Bühne messen. „Mit dem nominierten Team sind wir schon auf einer Regatta in Ratzeburg gestartet und es stehen auch noch gemeinsame Trainingstage an, bevor es für uns nach China geht“, berichtet David Keefer. Der 23-Jährige studiert Wirtschaftswissenschaften im Bachelor.

Die Vorfreude auf den sportlichen Wettkampf ist ebenso groß wie die auf das Rahmenprogramm und den internationalen Austausch. „Eine so große Veranstaltung mit 18 Sportarten, bei der alle Athlet*innen auf einem großen Campus untergebracht sind, das verspricht ein besonderes Erlebnis“, sagt Leon Schandl (24), der seinen Bachelor in Bauingenieurwesen absolviert. Auch Christoph Edeler, Leiter des Referats Hochschulsport, wird als Mitglied des Organisationsteams vor Ort sein.

Albrecht Ehlers, Kanzler der TU Dortmund, und Christoph Edeler beglückwünschen die Ruderer zur Nominierung fürs deutsche Team und wünschen ihnen viel Erfolg für die Wettkämpfe. „Als Partnerhochschule des Spitzensports unterstützt die TU Dortmund Leistungssportler*innen schon immer dabei, ihre sportliche Karriere und das Studium miteinander zu vereinbaren“, betont Albrecht Ehlers. Diese Doppelbelastung von Sport und Studium kennen auch die drei Ruderer gut. „Zum Glück sind unsere Dozent*innen sehr verständnisvoll. So konnte ich zum Beispiel schon Einzeltermine für Klausuren vereinbaren oder diese sogar im Trainingslager schreiben“, erzählt Lukas Föbinger. Der 26-Jährige schreibt derzeit seine Masterarbeit in Chemie.

FISU Games kommen 2025 ins Ruhrgebiet

Für die deutsche Delegation stellen die FISU Games in Chengdu die Generalprobe für 2025 dar. Dann nämlich finden die Spiele an Rhein und Ruhr statt. Die Hochschulen und Studierenden werden eng in die Vorbereitungen und Durchführung miteingebunden.

Prof. Heike Hanada neu in NRW-Akademie der Wissenschaften und der Künste aufgenommen

Die Architektin und Künstlerin Prof. Dipl.-Ing. Heike Hanada, Professorin für Gebäudetypologien an der Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen der TU Dortmund, wurde zusammen mit 13 weiteren Wissenschaftler*innen und Künstler*innen in die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste aufgenommen. Akademiepräsidentin Prof. Julia Bolles-Wilson überreichte ihr im Rahmen der Jahresfeier die Aufnahmeurkunde in die Klasse der Künste. Die Mitglieder der Akademie zeichnen sich durch „herausragende Forschungsarbeit und künstlerische Exzellenz“ aus.

Heike Hanada studierte Architektur an der Universität der Künste Berlin und in Japan an der University of Tokyo. 1994 gründete sie ihr Atelier in Tokyo (Hanada+) und 2007 in Weimar (heike hanada_laboratory of art and architecture). Heute arbeitet sie als Künstlerin und Architektin in Berlin und Dortmund. Ihre Arbeit wurde 2007 mit dem 1. Preis für den offenen Wettbewerb der Erweiterung der Asplund Bibliothek in Stockholm international bekannt. Danach folgten zahlreiche Preise und Wettbewerbsgewinne. Von 2009 bis 2018 war Heike Hanada Professorin für Baugestaltung an der Fachhochschule Potsdam. 2018 erhielt sie den Ruf an die TU Dortmund und leitet dort seitdem den Lehrstuhl Gebäudetypologien. 2019 erhielt sie den Thüringischen Architekturpreis für das neu eröffnete Bauhaus-Museum in Weimar. 2020 gewann sie den internationalen Wettbewerb für ein neues Entré des Kunstmuseums Oskar Reinhart am Stadtgarten in Winterthur, den sie aktuell gemeinsam mit dem belgischen Künstler Koenraad Dedobbeleer realisiert. 2022 erhielt sie den Rompreis der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo.

Über die Akademie

Die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und Künste wurde 1970 gegründet. Zusätzlich zu den Wissenschaften integriert sie als einzige deutsche Akademie seit 2008 auch die Künste unter ihrem Dach. Aufgenommen werden ausschließlich exzellente Forschende und Kunstschaffende. Die Mitglieder pflegen den wissenschaftlichen Dialog untereinander ebenso wie den Austausch mit Forschungs- und Kultureinrichtungen im In- und Ausland. Gewählt werden kann nur, wer sich nach der Satzung „durch wissenschaftliche oder künstlerische Leistungen ausgezeichnet hat“. Derzeit hat die Akademie rund 270 ordentliche und knapp 140 korrespondierende Mitglieder.

Zwölf internationalen Spitzenforscher*innen wurde bei einer Feierstunde in Berlin die Alexander von Humboldt-Professur verliehen. Zu den Preisträger*innen gehört auch Prof. Edvardas Narevicius, der vergangenes Jahr vom Weizmann Institute of Science in Israel an die Fakultät Physik der TU Dortmund gewechselt ist. Er gilt weltweit als Vorreiter der Ultra-Tieftemperatur-Chemie und ist Mitglied des Research Center for Chemical Sciences and Sustainability der Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr).

Die Alexander von Humboldt-Professur ist der höchstdotierte internationale Forschungspreis in Deutschland. Robert Schlögl, Präsident der Alexander von Humboldt-Stiftung, hieß die Preisträger*innen in Deutschland willkommen und warb dafür, in Freiheit zu forschen und den Erkenntnisfortschritt gerade auch im Grundlagenbereich voranzutreiben. Glückwünsche überbrachte auch Sabine Döring, Staatssekretärin im Bundesministerium für Bildung und Forschung: „Mit diesem besonderen Preis würdigen wir jedes Jahr international herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir freuen uns, dass die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger ihre Exzellenz am Forschungsstandort Deutschland einbringen.“

Die TU Dortmund hatte Prof. Edvardas Narevicius schon vor einem Jahr erfolgreich für die Humboldt-Professur nominiert. Nach kurzer Berufungsverhandlung wechselte der 49-Jährige Chemiker noch zum Wintersemester ins Ruhrgebiet und ließ seine gesamte Laborausstattung in einem Frachtcontainer von Israel Richtung Dortmund verschiffen. So war dies auch die erste internationale Berufung, die die TU Dortmund als Mitglied der UA Ruhr für die neu gegründete Research Alliance Ruhr abschließen konnte.

„Der Ruf ins Ruhrgebiet auf eine Humboldt-Professur an das Research Center Chemical Sciences and Sustainability ist eine großartige Möglichkeit, meine bisherige Forschung weiter auszubauen“, sagt Professor Narevicius. „Natürlich ist der Umzug in ein anderes Land immer eine große Veränderung. Als Familie haben wir uns aber bewusst dafür entschieden.“

Prof. Edvardas Narevicius ist Pionier in der experimentellen Untersuchung von Quanteneffekten bei Molekülkollisionen, die sich erst nahe dem absoluten Nullpunkt nachweisen lassen. Bei diesen niedrigen Temperaturen lassen sich subtile Quanteneffekte in Reaktionen beobachten, in denen die Moleküle sich nicht wie Teilchen, sondern wie Wellen verhalten. Die Quantenmechanik sorgt dabei für viele überraschende Effekte – beispielsweise können Teilchen durch Quantentunnel Energiebarrieren überwinden, wodurch Reaktionen genauso schnell ablaufen können wie bei Raumtemperatur. Diese äußerst niedrigen Kollisionsenergien erreicht Prof. Narevicius, indem er die Geschwindigkeit der Atome und Moleküle mit starken magnetischen Feldern manipuliert. Mit dieser Methode konnte er grundlegende Beiträge zu Molekülphysik und chemischer Dynamik bei niedrigsten Temperaturen leisten sowie erstmals Quanteneffekte beobachten und analysieren, nach denen lange gesucht worden war. Die für diese Untersuchungen verwendeten experimentellen Apparaturen entwickelt Prof. Narevicius mit seiner Frau, der Technischen Physikerin Julia Narevicius. Die Apparaturen ermöglichen neue wegweisende Studien, die für Astrophysik ebenso relevant sind wie für Quantenforschung.

Research Center Chemical Sciences and Sustainability

Die Professur „Ultracold Reactions“ von Prof. Edvardas Narevicius ist dem Research Center „Chemical Sciences and Sustainability“ der UA Ruhr zugeordnet. Das Research Center zielt darauf, chemische Produkte, Prozesse und Reaktionen auf molekularer Ebene zu verstehen und diese Erkenntnisse für umweltfreundliche und ökonomisch-kompetitive Innovationen zu nutzen. Zugleich ist Prof. Narevicius bereits assoziiertes Mitglied des Exzellenzclusters „RESOLV – Ruhr explores solvation“, das die Ruhr-Universität Bochum und die TU Dortmund seit 2019 zusammen tragen.

Alexander von Humboldt-Professur

Die vom BMBF finanzierte Alexander von Humboldt-Professur holt internationale Spitzenforscher*innen an deutsche Universitäten. Der Preis bietet mit bis zu fünf Millionen Euro Förderung optimale finanzielle Bedingungen und maximale Flexibilität für Spitzenforschung in Deutschland. Die zwölf neuen Humboldt-Professor*innen wechseln aus dem Ausland an die Hochschulen von Aachen, Darmstadt, Dortmund, Dresden, Erlangen, Jena, Karlsruhe, Leipzig, Mainz und Saarbrücken. Sieben von ihnen forschen zu Künstlicher Intelligenz.

Die Handball-Damenmannschaft von Borussia Dortmund wird jetzt vom Institut für Sport und Sportwissenschaft der TU Dortmund wissenschaftlich begleitet. Aufbauend auf den Ergebnissen der Leistungsdiagnostik erarbeiten die Forscher*innen Trainingsempfehlungen und messen deren Wirksamkeit. Zudem trainieren die Sportlerinnen des Erstligavereins regelmäßig im Fitnessförderwerk, dem Fitnesscenter auf dem Campus.

Ausdauer, Schnelligkeit und Kraft der BVB-Handballerinnen stehen demnächst im Sportinstitut der TU Dortmund auf dem Prüfstand: Das Institut, vertreten durch Dr. Marcus Schmidt, und die Handballabteilung des BVB, vertreten durch Abteilungsleiter Rupert Thiele, hat einen Kooperationsvertrag für zunächst ein Jahr unterschrieben. Die Sportlerinnen werden nun ein bis dreimal in der Woche in den Laboren des Instituts sowie im Fitnessförderwerk trainieren und werden dabei von Mitarbeiter*innen des Instituts wissenschaftlich begleitet.

Die BVB-Handballdamenmannschaft war in der Vergangenheit bereits regelmäßig zur Leistungsdiagnostik an die TU Dortmund gekommen. Dr. Marcus Schmidt, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut, hatte vor rund zehn Jahren im Rahmen seiner Promotionsstudie den ersten Kontakt zwischen den BVB-Handballerinnen und dem Sportinstitut hergestellt. Mit dem neuen Kooperationsvertrag intensivieren beide Seiten nun ihren Austausch. „Wir freuen uns sehr, dass wir die bislang sehr zuverlässige Kooperation in Zukunft ausbauen und uns damit noch professioneller aufstellen können“, sagt Rupert Thiele. Der Handball-Abteilungsleiter des BVB sieht in der Zusammenarbeit mit der TU Dortmund nur Vorteile. „Dort arbeiten zahlreiche Wissenschaftler*innen, die sich in ihrem Fachbereich absolut auskennen, besser geht es nicht. Damit können wir auf lange Sicht einen weiteren Schritt nach vorne machen.“ Albrecht Ehlers, Kanzler der TU Dortmund, sagt: „Wir freuen uns, dass wir mit der BVB-Handballabteilung kooperieren und diese gezielt im sportwissenschaftlichen Bereich unterstützen können. Unser Fitnessstudio wird durch die Präsenz der Spielerinnen sportlich bereichert und kann sicher die Studierenden und Bediensteten motivieren.“

Im Rahmen der Kooperation möchten die Forscher*innen der TU Dortmund herausfinden, wie sich bestimmte Trainingsinterventionen auf die Leistungsfähigkeit der Spielerinnen auswirken, oder wie sich deren Leistungsfähigkeit im Saisonverlauf ändert. „Dabei erhalten wir wissenschaftlich sehr interessante Daten von Leistungssportlerinnen – einer Personengruppe, die für wissenschaftliche Untersuchungen meist schwer zugänglich ist“, erklärt Dr. Schmidt. Frauen im Leistungssport in den Fokus zu nehmen, ist daher ein weiteres Ziel des Projekts. Zukünftig soll auch untersucht werden, wie sich die Menstruation auf die Leistung der Sportlerinnen auswirkt. Diesem Thema wird sich vor allem die wissenschaftliche Mitarbeiterin Jana Bergmann im Rahmen ihrer Promotion widmen.

Das Sportinstitut hat auch über das Team der Handballdamen hinaus schon gemeinsame Projekte mit Borussia Dortmund durchgeführt: So waren Spieler der Herren-Fußballmannschaft bereits mehrfach zur Leistungsdiagnostik an der TU Dortmund zu Gast, auch zu den Fußballerinnen besteht seit über einem Jahr ein guter Kontakt.

„Die Vergabe des eigenständigen Promotionsrechts durch das Land an das PK NRW ist nach der umfassenden Evaluation durch den Wissenschaftsrat ein besonderer Erfolg“, betonte Prof. Dr. Tamara Appel, stellvertretende Rektorin der Fachhochschule Dortmund. „Auch unseren Doktorand*innen bietet sich jetzt eine neue Möglichkeit, den Doktorgrad zu erlangen. Ich danke allen, die in der Vergangenheit mit großem Engagement an diesem Meilenstein mitgearbeitet haben, der die wissenschaftlichen Kompetenzen der HAWs bündelt und die Hochschulautonomie stärkt“, sagte sie nach der Sitzung der Landesrektor*innenkonferenz in der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin.

„Mit der heutigen Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zwischen den 21 Hochschulen und dem PK NRW regeln wir die Zusammenarbeit im Promotionsgeschehen im Sinne der Empfehlungen des Wissenschaftsrates detailliert“, erläuterte Prof. Dr. Martin Sternberg, Vorsitzender des PK NRW. „Wir schaffen damit Transparenz in den Abläufen und stellen die hohe Qualität der Promotionsverfahren am PK NRW sicher. So bieten wir den kooperierenden Kolleg*innen der Hochschulen sowie promotionsinteressierten Nachwuchswissenschaftler*innen von HAWs und Universitäten eine klare Orientierung.“ Die Prozesse für die Annahme sowie die Einschreibung als Doktorand*in werden im Laufe des Sommers starten.

Hintergrund zum Promotionsrecht:

Bereits im November 2022 hatte NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes dem PK NRW bei einem Festakt in Essen feierlich das Promotionsrecht verliehen und damit den Grundstein für eine echte Innovation in der Wissenschaftslandschaft des Landes gelegt. Erstmals sind im PK NRW Promotionen unter Betreuung von Professor*innen von HAWs ohne Kooperation mit einer Universität möglich. NRW geht mit diesem Modell einen eigenständigen Weg in einer Zeit, in der auch in anderen Bundesländern das Promotionsrecht für HAWs geöffnet wird.

Die Fachhochschule Dortmund hat NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes zum Antrittsbesuch empfangen. Begrüßt wurde sie von der stellvertretenden Rektorin Prof. Dr. Tamara Appel, die sich mit der gebürtigen Dortmunderin über aktuelle Herausforderungen in der Hochschullandschaft austauschte.

Im Gespräch mit der Ministerin erläuterte Tamara Appel zusammen mit den Rektoratsmitgliedern, wie sich die FH Dortmund angesichts des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels strategisch klug aufstellt. „Mit zukunftsorientierten Lernbedingungen für unsere derzeit mehr als 14.200 Studierenden werden wir dem Leitgedanken ,We focus on students‘ gerecht“, sagte die stellvertretende Rektorin. Sie kündigte an, das Profil der Fachhochschule weiter zu schärfen. Mit Blick auf den gesellschaftlichen Anspruch des lebenslangen Lernens gewinne zudem die praxisnahe Weiterbildung als Betätigungsfeld an Bedeutung.

Bei einem anschließenden Rundgang, begleitet von Lehrenden und Studierenden, hatte Ina Brandes am Standort Sonnenstraße im Dortmunder Kreuzviertel die Gelegenheit, interessante Eindrücke von verschiedenen FH-Fachbereichen zu gewinnen. Dabei zeigte sie sich beindruckt von einem kreativ vorbereiteten Raum, in welchem der Fachbereich Design seine fachliche Vielfalt anhand studentischer Arbeiten und auf Bildschirmen präsentierte.

Außerdem stellte der Fachbereich Informationstechnik der Ministerin mehrere innovative, teils interdisziplinär und in Forschungsnetzwerken realisierte Projekte vor, unter anderem aus den Gebieten 3D-Endoskopie und autonomes Fahren, die exemplarisch auch die zukunftsweisende Lehre an der Fachhochschule Dortmund veranschaulichten.

„Unsere Hochschulen für angewandte Wissenschaften leisten einen unschätzbaren Beitrag für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen“, sagte Ministerin Ina Brandes nach ihrem Rundgang. „Hier arbeiten junge Forscherinnen und Forscher an praktischen Lösungen, die das Leben der Menschen besser machen. Der unmittelbare Praxis-Bezug bei der Ausbildung von Fachkräften ist eine Erfolgsbedingung für unsere Wirtschaft.“

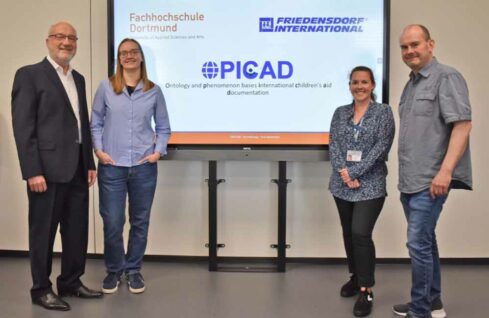

Für die gemeinnützige Organisation „Friedensdorf International“ hat die Fachhochschule Dortmund ein speziell angepasstes klinisches Informationssystem entwickelt. Mit der neuen Softwarelösung lässt sich die Versorgung verletzter und kranker Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten optimal dokumentieren und koordinieren.

„Die Vorteile gegenüber dem alten System sind enorm“, sagt Thomas Killmann, stellvertretender Leiter von „Friedensdorf International“ in Dinslaken. „Wir haben damit sehr übersichtlich alle Fälle im Blick, in denen wir Kinder für die medizinische Behandlung nach Europa holen.“ Nach einer Testphase, in der die neue Software OPICAD (Ontology and Phenomenon based International Children’s Aid Documentation) parallel zum Vorgängersystem im Einsatz war, sind nun die letzten Anpassungen abgeschlossen.

Medizinisch behandelt und betreut werden die Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten wie Afghanistan oder Angola – sowohl im eigenen Heimbereich von „Friedensdorf International“ als auch in externen Krankenhäusern und Praxen bundesweit. Im vergangenen Jahr konnten über 230 Kinder aus neun Nationen zu medizinischen Behandlungen nach Deutschland kommen. Die Nachversorgung erfolgt in der hauseigenen Reha. Eine besondere Herausforderung ist es dabei, den Informationsfluss mit den verschiedenen Abteilungen und Dienstleistern zu koordinieren.

„Mit OPICAD erfassen wir neben den Personenstammdaten auch Angaben wie Diagnosen, Maßnahmen und Vorfälle“, erläutert Thomas Killmann. Die Dokumentationen sind zeitlich filterbar, außerdem lassen sich interaktiv unter anderem Aufgabenlisten mithilfe einer Kalenderfunktion erzeugen und aktenübergreifende Ausdrucke erstellen. Auch Zusatzdokumente wie Röntgenbilder oder ärztliche Berichte sind dem jeweiligen Kind in der Datenbank zugeordnet und stehen in gängigen Dateiformaten auf Knopfdruck zur Verfügung. „Die Verknüpfung aller Informationen ist sowohl für die Behandlung als auch für die Organisation samt Nachverfolgbarkeit an unterschiedlichen Standorten eine große Erleichterung“, betont Thomas Killmann, selbst Absolvent der Technischen Informatik an der FH Dortmund.

Maßgeblich programmiert und im Detail auf die Anforderungen beim „Friedensdorf International“ abgestimmt hat das neue System Eva Maria Hartmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin von Prof. Dr. Peter Haas am Fachbereich Informatik. Ihr Bachelor- und Masterstudium der Medizinischen Informatik hatte Eva Maria Hartmann an der Fachhochschule Dortmund jeweils als eine der Jahrgangsbesten abgeschlossen. Anschließend begann sie 2021 ihre Promotion in Kooperation mit der Universität Duisburg-Essen am Graduiertenkolleg „WisPerMed“ (Wissens- und datenbasierte Personalisierung von Medizin am Point of Care).

Röntgenphysiker erhält Ehrendoktorwürde der TU Dortmund

Fakultät Physik feiert 50-jähriges Bestehen

Die Fakultät Physik der TU Dortmund holte ihre Festveranstaltung zum goldenen Jubiläum nach, welche 2020 wegen der Coronapandemie hatte abgesagt werden müssen. Ehemalige und aktive Mitglieder erinnerten an die Gründung im Jahr 1970 und Meilensteine der Entwicklung. Im Rahmen der Feierlichkeiten verlieh die Fakultät zudem die Ehrendoktorwürde an Prof. Helmut Dosch, den Direktoriums-Vorsitzenden des Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg.

Im Jahr 1970, zwei Jahre nach Eröffnung der Universität Dortmund, gründeten Prof. Dietmar Fröhlich, Prof. Ulrich Bonse und Prof. Albert Schmid die heutige Fakultät Physik. Ab 1971 agierte die Abteilung eigenständig, nachdem sie anfänglich mit den Bereichen Chemie und Mathematik zusammengelegt war. Joachim Treusch, damals einer der ersten Professoren und heute Mitglied im Hochschulrat, erinnerte sich an diese Anfangszeit: „Die Universität war neu, es gab noch keine festgezurrten Curricula. Wir konnten Ideen umsetzen, wie wir es zehn Jahre später nicht mehr gewagt hätten.“

Eine dieser innovativen Ideen war die Verknüpfung von theoretischer und experimenteller Physik im Lehrplan. In den sogenannten „integrierten Kursen“ lehren theoretische und experimentelle Physiker*innen gemeinsam – eine Besonderheit, die bis heute besteht.

Internationalisierung und Wachstum in Forschung und Lehre

Seit ihrer Gründung strebt die Fakultät Physik eine hohe Internationalisierung in Forschung und Lehre an. Im Laufe der Zeit etablierten sich zahlreiche Kooperationen weltweit, etwa mit dem CERN in Genf, den MAGIC-Teleskopen auf La Palma oder IceCube am Südpol. Ein aktuelles Ziel der Fakultät besteht darin, ihre Masterstudiengänge auf Englisch anzubieten, wie Dekan Prof. Kevin Kröninger beim Festakt berichtete. Zu den jüngsten Entwicklungen der Fakultät gehören außerdem die neu eingerichtete Graduate School of Physics, die die Ausbildungsstruktur für Doktorand*innen weiter verbessern soll, sowie die Einrichtung einer Humboldt-Professur für den israelischen Wissenschaftler Prof. Edvardas Narevicius.

Darüber hinaus vergrößerte die Fakultät ihr Themenspektrum und ihr Lehrangebot kontinuierlich. Im Jahr 2011 führte sie beispielsweise den Studiengang Medizinphysik ein, zehn Jahre später folgte der International Master of Advanced Methods in Particle Physics. Rektor Prof. Manfred Bayer, selbst Experimentalphysiker, betonte bei der Jubiläumsfeier: „Als Rektor, aber auch als Physiker freue ich mich darüber, dass die Fakultät Physik es seit ihren Anfängen geschafft hat, neue, mutige Projekte in gemeinsamer Arbeit umzusetzen. Zahlreiche hochrangige Publikationen, große Verbundvorhaben und etwa 11 Millionen Euro an jährlichen Drittmitteln unterstreichen den Erfolg der Fakultät.“

Ehrendoktorwürde für besondere Leistungen in der Wissenschaft

Beim Festakt verlieh die Fakultät die Ehrendoktorwürde an Prof. Helmut Dosch, der seit 2009 Vorsitzender des Direktoriums des Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg ist. Der Röntgenphysiker erhielt die Auszeichnung für seine außerordentlichen Leistungen in der Wissenschaft und im Wissenschaftsmanagement. Insbesondere hat er sich um die Entwicklung und Weiterentwicklung neuer Analysemethoden mittels Synchrotronstrahlung verdient gemacht. Er ist Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und seit 2013 Vize-Präsident der Helmholtz-Gesellschaft.

Prof. Dosch bedankte sich sowohl für die Ehrung als auch für die Zusammenarbeit zwischen Forscher*innen der TU Dortmund und dem DESY in Hamburg. So arbeitete er selbst etwa mit Prof. Metin Tolan zusammen, der von 2001 bis 2021 als Professor für Experimentelle Physik an der TU Dortmund forschte und seither als Präsident die Universität Göttingen leitet. Als Zeichen der wissenschaftlichen Freundschaft hielt Prof. Tolan die Laudatio auf den neuen Ehrendoktor.

Urban Zero will Stadt-Quartier „enkelfähig“ machen

FH Dortmund begleitet einzigartiges Nachhaltigkeitsprojekt im Ruhrgebiet

Urban Zero in Duisburg-Ruhrort ist der groß angelegte Versuch, ein urbanes Stadt-Quartier bis 2029 vollständig umweltneutral und damit zukunftsfähig zu machen. Mit dem Projekt „ELRO – Enkelfähig leben in Ruhrort“ unterstützt die Fachhochschule Dortmund das Vorhaben und startet im August 2023 mit den Bürger*innen vor Ort ein wissenschaftlich begleitetes Selbstexperiment.

30 bis 100 Haushalte aus dem Duisburger Stadtquartier Ruhrort in unmittelbarer Nähe zum Hafen sollen mit Unterstützung der AG Umweltpsychologie in der transdisziplinären Nachhaltigkeitsforschung des Fachbereichs Angewandte Sozialwissenschaften der FH Dortmund ein Jahr lang lernen, ihren Alltag umweltverträglicher gestalten. „Dabei geht es nicht nur um den CO2-Fußabdruck“, erklärt Prof. Dr. Marcel Hunecke, Nachhaltigkeitsforscher an der FH Dortmund. „Bei der Umweltneutralität werden zum Beispiel auch Auswirkungen auf die Biodiversität berücksichtigt.“

Bei regelmäßigen Informations-Veranstaltungen zu Themen wie Ernährung, Müllvermeidung, Mobilität und Energie, aber auch nachhaltiger Geldanlage und Genossenschaften erfahren die Bürger*innen aus Ruhrort mehr über einen umweltverträglicheren Alltag. „Dabei wollen wir eng an den Bedürfnissen und Wünschen der Menschen vor Ort bleiben“, sagt Susanne Mauersberger, wissenschaftliche Mitarbeiterin im ELRO-Projekt an der FH Dortmund. Sie hat bereits beim Kick-off-Festival zu Urban Zero, bei dem die FH Dortmund mit einem Stand vertreten war, erste Kontakte knüpfen können. „Die Rückmeldungen sind positiv, die Menschen zeigen großes Interesse am Thema“, sagt sie.

Das liege auch darin begründet, dass bei Urban Zero alle an einem Strang ziehen, betont Marcel Hunecke. Der Duisburger Hafen und weitere Unternehmen seien mit dabei, die Stadtverwaltung mit mehreren Ämtern aktiv beteiligt. „Alle Akteure wollen in die gleiche Richtung. Das ist in dieser Größenordnung etwas Einmaliges. Ich kenne mindestens im deutschsprachigen Raum kein vergleichbares Projekt“, so der Nachhaltigkeitsforscher.

Den Erfolg wollen die Wissenschaftler*innen der FH mit mehreren Befragungen messbar machen. Dabei greifen Sie auch auf Erfahrungen aus den Dortmunder Nachhaltigkeitsprojekten SuPraStadt in Westerfilde und Dorstfeld zurück. Zudem soll zu Beginn des ELRO-Projekts die Umweltauswirkungen eines jeden Teilnehmenden berechnet und nach zwölf Monaten erneut überprüft werden. „Wichtig wird, dass wir die Menschen motivieren, auch auf der Langstrecke einen umweltneutralen Alltag zu leben“, sagt Professor Hunecke.

Das Rektorat der TU Dortmund hat ein neues Mitglied hinzugewonnen: Prof. Petra Wiederkehr wurde von der Fakultät für Informatik als Prorektorin gewählt. Die Hochschulwahlversammlung aus Senat und Hochschulrat stimmte einstimmig für die Kandidatin, die den Geschäftsbereich Diversität übernehmen soll. Neben Rektor Prof. Manfred Bayer und Kanzler Albrecht Ehlers zählen nun fünf nebenamtliche Prorektor*innen zur Hochschulleitung.

Rektor Manfred Bayer hatte Senat und Hochschulrat zu Beginn des Jahres den Vorschlag unterbreitet, für den Geschäftsbereich Diversität eine zusätzliche Prorektorin ins Rektorat aufzunehmen, sodass eine Findungskommission aus beiden Gremien zusammentrat. „Mit Petra Wiederkehr hat sich eine Kandidatin für diese Position gefunden, die ein herausragendes Vorbild für Chancengleichheit auf dem Weg zur Professur ist“, begründete Bayer seinen Wahlvorschlag. Trotz Fortschritten in den vergangenen Jahrzehnten sind Professorinnen immer noch in der Unterzahl, insbesondere in den Natur- und Ingenieurwissenschaften. „Sehr gern werde ich meine Perspektive einbringen, um strukturelle Hürden abzubauen und Frauen in ihrer wissenschaftlichen Karriere zu ermutigen“, sagte Petra Wiederkehr. „Ich freue mich zudem darauf, gemeinsam mit den Expert*innen der AG Diversität den Geschäftsbereich in der Breite auszufüllen.“

Die Vorsitzende des Hochschulrats, Prof. Johanna Weber, gratulierte der 42-jährigen Ingenieursinformatikerin: „Ich wünsche Ihnen, dass Ihre Offenheit und Begeisterungsfähigkeit Sie in Ihrem Amt dazu inspirieren, auch neue Wege zu gehen und Ihre Ziele zu erreichen.“ Prof. Lorenz Schwachhöfer überbrachte die Glückwünsche des Senats: „Es freut uns, dass der Geschäftsbereich Diversität nach rund zwei Jahren Vakanz wieder durch eine Prorektorin besetzt sein wird. Für die Aufgabe wünschen wir Ihnen alles Gute und viel Erfolg“, sagte der Vorsitzende des Gremiums. Das Thema war zuletzt interimsweise beim Rektor persönlich angesiedelt gewesen.

UA Ruhr-Professorin für „Virtual Machining“

Prof. Petra Wiederkehr wurde 2017 auf die UA Ruhr-Professur „Virtual Machining“ an der Fakultät für Informatik der TU Dortmund berufen und forscht auf dem Gebiet der Digitalisierung und Optimierung von Fertigungsprozessen. Zuvor war sie als Juniorprofessorin für „Modellierungsmethoden für Spanende Fertigungsverfahren“ an der Dortmunder Fakultät Maschinenbau tätig. Mit Chancengleichheit hat sie sich bereits in der akademischen Selbstverwaltung und auch in der Lehre befasst: Seit 2021 ist sie Vorsitzende der Gleichstellungskommission der Fakultät für Informatik; zuvor war sie zwei Jahre lang Stellvertreterin im entsprechenden Gremium der Fakultät Maschinenbau. Mit ihrem Team hält sie unter anderem eine Lehrveranstaltung zu „Pionierinnen der Informatik“, damit Studierende die Errungenschaften von Frauen in den Computerwissenschaften kennenlernen – so auch jene von Hedy Lamarr, Namensgeberin des Lamarr-Instituts für Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz, für das Petra Wiederkehr als Principal Investigator aktiv ist. Für ihre Forschung wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Sie ist u.a. Mitglied in der Internationalen Akademie für Produktionstechnik (CIRP) und im wissenschaftlichen Beirat des Exzellenzclusters „Internet of Production“ der RWTH Aachen.

Das ist der FH-Rennwagen des Jahres 2023

Rollout beim „Race-Ing. Team“: Leichter, sicherer, besser

Mit Stolz und Vorfreude hat das „Race-Ing. Team“ der Fachhochschule Dortmund seinen diesjährigen Rennwagen vorgestellt. Der „Rhino Two“ ist leichter als sein Vorgänger – und in fast jeder Hinsicht moderner, sicherer und besser.

Bevor das Team das rote Tuch vom neuen „Rhino Two“ zog und den Boliden erstmals dem Publikum präsentierte, gab es einen Überblick auf die technischen Neuerungen im Vergleich zum „Rhino One“ von 2022. Und die haben es in sich: Fast überall konnten die Teams der einzelnen Baugruppen des Fahrzeugs Gewicht reduzieren, Eigenschaften verbessern und Verbindungen wartungsfreundlicher machen.

Letzteres wird bei den Renn-Events im Sommer wichtig, denn dort verlangen die Prüfer*innen oft Umbauten, die die Teams unter hohem Zeitdruck umsetzen müssen.

Als das rote Tuch dann flog, gab es die Blicke auf eine automobile Schönheit frei: orangefarbene, Stromlinien andeutende Rennstreifen und weiße Beschriftungen über eleganten Wölbungen auf einem Lack so schwarz, als sei es bereits dem Licht davongefahren.

Lange begutachteten die Besuchenden den Wagen und ließen sich von den Team-Mitgliedern die Details erläutern. Das Monocoque, die Karosserie, wiegt jetzt sieben Kilo weniger – 25 Prozent Einsparung. Beim Fahrwerk und beim Lenksystem wurden zahlreiche Details verbessert. Der Kabelbaum – das ist die Gesamtheit aller Kabelverbindungen – wiegt mit rund drei Kilo nur noch die Hälfte.

Als eigene Baugruppe zählt das Team „Business“. Es umfasst Organisation des Teams und aller Events, Finanzierung, Sponsoring, Recruiting und Design. Eine Idee des Teams für dieses Jahr: Potenzielle Sponsoren können den „Rhino Two“ auf einer abgesperrten Strecke fahren, während ihnen mittels VR-Brille eine Formel-1-Rennstrecke wie zum Beispiel der Hockenheimring ins Visier eingeblendet wird.

Mit dem „Rhino Two“ wird das Team schon eine Woche nach dem Rollout auf die erste Strecke gehen: beim Testevent „VDI Racecamp“ auf der „LaSiSe“ in Selm. Im Juli und im August nimmt das Team an drei offiziellen, internationalen Renn-Events für Studierendenteams teil: auf dem Assen TT Circuit in den Niederlanden, auf dem Red Bull Ring in Spielberg in Österreich und schließlich beim größten und bekanntesten Event, dem „Student Formula Germany“ auf dem Hockenheimring.

Bei diesen Rennen geht es nicht nur um Rundenzeiten. Mindestens genauso wichtig sind die „statischen Events“, die in die Gesamtwertung mit einfließen und bei denen zum Beispiel der fiktive, aber vollständig ausgearbeitete Businessplan eines jeden Teams begutachtet wird. 2022 waren bei den Rennen 96 studentische Rennteams mit weit mehr als 2000 Studierenden aus aller Welt dabei.

Wenn der „Rhino Two“ dort die anspruchsvollen Tests und Prüfungen besteht, wäre er seit 2015 der erste Rennwagen der FH Dortmund, der gegen die internationale Konkurrenz über die Piste bügelt.

Institut für Schulentwicklungsforschung feiert 50-jähriges Bestehen

Ehemalige und aktive Mitglieder blickten beim Festakt auf die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte zurück und tauschten sich über zentrale Forschungsfragen aus. Die Geschäftsführende Direktorin Prof. Nele McElvany begrüßte rund 150 Gäste, darunter auch ihre beiden Amtsvorgänger Prof. Hans-Günter Rolff und Prof. Wilfried Bos.

Gegründet wurde das IFS am 27. Juni 1973 von Erziehungswissenschaftler Prof. Hans-Günter Rolff, der über dreißig Jahre lang auch die Leitung inne hatte. Das IFS war damals das erste Forschungsinstitut seiner Art an einer Pädagogischen Hochschule (PH) in Deutschland. „Wir wollten zeitgemäße Forschung betreiben und die Schulentwicklung nicht den Ministerien überlassen“, erinnert sich Rolff an die Anfänge. Durch die Eingliederung der PH Ruhr wurde das IFS 1980 Teil der Dortmunder Universität und gehört heute zur Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bildungsforschung.

Mit einer Professur und neun Beschäftigten gestartet, ist das IFS inzwischen stark gewachsen auf fünf Professor*innen und insgesamt rund 60 Mitarbeiter*innen. Die zweite Professur kam knapp 20 Jahre nach Gründung dazu, 1997 folgte die dritte, 2001 die vierte und 2023 die fünfte. Prof. Wilfried Bos erinnerte sich beim Podiumsgespräch daran, wie im Jahr 2000 der PISA-Schock durch Deutschland fuhr und das IFS infolgedessen eine Reihe an weiteren Vergleichsstudien leitete, darunter TIMSS 2007 (Mathematik und Naturwissenschaften) oder ICILS 2012 (Computer- und Datenkenntnisse). Das IFS begleitete jedoch auch die Entwicklung von Ganztagsschulen wissenschaftlich oder stand Schulen in herausfordernden Lagen verschiedener Ruhrgebietsstädte beratend zur Seite. Durch die Gründung der Dortmunder Akademie für Pädagogische Führungskräfte (DAPF) im Jahr 2005 begegnet das IFS zudem dem weit verbreiteten Mangel an Schulleitungen.

Es sind aber immer noch die Forschungsergebnisse über den Leistungsstand von Schüler*innen, durch die das IFS die größte öffentliche Aufmerksamkeit in Politik und Gesellschaft erzielt – bis hin zu Interviews in der Tagesschau. Dies gilt insbesondere, wenn die Ergebnisse auf Schwächen des Bildungssystems weisen. Alarmierende Ergebnisse zur Lesekompetenz von Viertklässler*innen offenbarte kürzlich IGLU 2021, eine Studie im Auftrag vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der Kultusministerkonferenz. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger würdigte die Arbeit des Instituts zum Jubiläum: „Das Institut für Schulentwicklungsforschung steht für wissenschaftlich fundierte und engagierte Arbeit“, schrieb die Ministerin in ihrer Gratulation.

Die Forschungsstärke des Instituts lässt sich messen: Seit seiner Gründung hat das IFS insgesamt mehr als 200 Projekte durchgeführt und zwei Dutzend Ehemalige erhielten einen Ruf auf eine Professur. Derzeit verbucht das IFS knapp 3 Mio. Euro Drittmittel für Forschungsprojekte pro Jahr. Rektor Prof. Manfred Bayer hob in seinen Glückwünschen auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fakultäten der TU Dortmund hervor, etwa im Verbundprojekt FAIR, das vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW gefördert wird. „Hier kommen Bildungs- und Datenwissenschaften zusammen, um innovative Methoden für gesellschaftliche Herausforderungen zu entwickeln – dafür bietet das Fächerspektrum unserer Universität beste Voraussetzungen“, so Bayer.

Prof. Nele McElvany, die das IFS seit 2014 in dritter Generation leitet, dankte in ihrer Festrede ihren Vorgängern sowie allen ehemaligen und derzeitigen Beschäftigten des IFS und fasste zusammen: „Von der Schulentwicklung über die international vergleichenden Schulleistungsstudien bis zu den individuellen Bildungsprozessen – das Institut hat sich in den vergangenen 50 Jahren einen ganzheitlichen Blick auf Schule erarbeitet. Diesen Ansatz werden wir auch in Zukunft fortführen und dabei weiterhin eng mit den schulischen Praxispartnern zusammenarbeiten.“

Start zweier Dortmunder Klima-Projekte im ICLEI Action Fund 2.0

Im Rahmen des internationalen Förderprogramms ICLEI Action Fund 2.0 von ICLEI – Local Governments for Sustainability mit Unterstützung von Google.org starten in Dortmund zwei Projekte: „Data2Resilience“ unter der Leitung des Urban Climate Lab der Ruhr-Universität Bochum (RUB) und „Climate Adaptation through Thermographic Campaign and Heat mapping (CATCH4D)“ unter der Leitung des Instituts für Landes- und Stadtentwicklung (ILS).

Startschuss der Projekte beim Workshop in Dortmund

Am 24. Mai feierten die beiden Dortmunder Projekte ihren offiziellen Start im Rahmen eines Workshops in Dortmund zum Wissenstransfer zwischen allen sieben internationalen Projekten. Die weiteren europäischen Projektstädte sind Stockholm/ Schweden, Rom/ Italien, Glasgow/ UK, Barcelona/ Spanien und Rotterdam/ Niederlande.

Oberbürgermeister Thomas Westphal zum Projektstart:

„Ich freue mich, dass aus Dortmund zwei Projekte ausgewählt wurden, die die Stadt bei der Umsetzung ihrer Klimaziele unterstützen werden, denn dazu sind Wissenschaft, Verwaltung und die Stadtgesellschaft gemeinsam gefragt. Die Projekte erfassen durch innovative Techniken aktuelle Klimadaten und führen sie mit bestehenden Daten zusammen. So können zielgerichtete Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung und zur Energieberatung entwickelt werden. Die Stadtverwaltung unterstützt die Projektteams in den Analysen und wird die Ergebnisse in ihrem Handeln verstetigen.“

Im Projekt „Data2Resilience“ der RUB werden mithilfe eines Netzwerks von Sensoren Temperaturen und lokale Klimadaten in Dortmund erhoben und online als Echtzeitinformation auf einem Dashboard für Bürger*innen dargestellt. Ziel des Projekts ist es, datengestützte Maßnahmen und Dienste zu entwickeln, um die Widerstandsfähigkeit Dortmunds gegenüber Hitze zu verbessern und das gesundheitliche Wohlbefinden der Bürger*innen zu steigern.

Das Projekt „CATCH4D“ des ILS wird mithilfe verschiedener Techniken wie Thermografie Messungen und Laserscanning ein 3D-Wärmemodell entwickeln, um die Energieeffizienz von Gebäuden zu analysieren und Orte mit besonderem Hitzestress zu identifizieren. Mithilfe des Wärmemodells und weiterer Datenanalysen können zielgerichtete Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung und zur Energieberatung von Eigentümer*innen entwickelt werden.

Hintergrund:

Im Juni 2022 wurde Dortmund als eine von zehn europäischen Städten als Host City für den ICLEI Action Fund ausgewählt. Der ICLEI Action Fund ist ein Förderprogramm, das von ICLEI – Local Governments for Sustainability mit Unterstützung von Google.org umgesetzt wird, um europaweit Umwelt- und Klimaprojekte zu fördern, die datengestützt Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung entwickeln. Die Projekte sollen einen Beitrag zur Umsetzung der Klimaziele der Stadt leisten sowie zur sozialen Gerechtigkeit beitragen. Bis Ende September 2022 konnten sich zivilgesellschaftliche Organisationen und Forschungsinstitutionen um eine Projektförderung von bis zu 1 Million Euro bewerben. Die Unterstützung der Projekte seitens der Stadt Dortmund erfolgt durch das Büro für Internationale Beziehungen und das Umweltamt.

EMULATE: Der Check-up fürs Edge-Computing

FH Dortmund bekommt 5,6 Millionen Euro für Forschungsprojekt „EMULATE“

Werden die Daten schnell genug übertragen? Wo muss der nächste Server stehen? Kommt eine Rückmeldung rechtzeitig? Für Digitalisierungsprozesse insbesondere in der Industrie 4.0, beim autonomen Fahren und dem Einsatz von Virtual- undAugmented Reality sind diese Fragen entscheidend. Das Forschungsprojekt „EMULATE“ der Fachhochschule Dortmund will die Antworten liefern. Dafür stehen jetzt 5,6 Millionen Euro an Fördermitteln bereit.

Das Projekt ist Teil eines „Important Project of Common European Interest“ (IPCEI), also ein wichtiges Vorhaben von europäischem Interesse. Finanziert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz werden dadurch ehrgeizige Forschungs- und Innovationsziele verfolgt, die über den internationalen Stand der Technik hinausgehen. Mit „EMULATE“ gelang es der FH Dortmund in der IPCEI-Förderlinie „Cloud Infrastructure and Services“ berücksichtigt zu werden. Projektträger sind die VDI Technologiezentrum GmbH und der DLR Projektträger.

Im Projekt „EMULATE“ soll ein Planungs- und Diagnose-Tool für Datenübertragungsprozesse entstehen. Eine digitale Prüfumgebung, um die (Funk-)Verbindung zwischen Endgeräten und Servern in einem verzweigten Netzwerk zu testen und reibungslose Übertragungsprozesse zu garantieren. „In wenig komplexen Umgebungen mit wenig anspruchsvollen Diensten, etwa einem Lagerhaus mit automatisierter Waren-Erkennung und Steuerung, reicht es mitunter, diese Datenübertragungsprozesse grob abzuschätzen“, sagt Prof. Dr. Stephan Recker, Professor für IT-Systemintegration am Fachbereich Informatik der FH Dortmund.

Außerhalb einer Halle ist die Welt komplexer, kommen neue Nutzer*innen hinzu, spielen Störfaktoren eine Rolle. Mit herkömmlichen Methoden gäbe es vor der Fertigstellung keine Sicherheit, ob das System funktioniert. „In der Emulation können wir Anwendungsfälle mit ultraniedrigen Latenzzeiten ausprobieren, ohne dass jemand einen Euro für Hardware und Leitungen in die Hand nehmen muss“, betont Prof. Recker. Das spare Kosten und Ressourcen. Besonders im Bereich Edge Computing, der dezentralen Datenverarbeitung für datenintensive Dienste wie autonomes Fahren und Virtual Reality, soll das „EMULATE“-Tool die Planungen erheblich erleichtern und europaweit voranbringen.

„Gleichzeitig werden wir künftig mit der Diagnoseplattform von ‚EMULATE‘ bestehende Netze optimieren können“, ergänzt Prof. Dr. Rolf Schuster. Er lehrt ebenfalls am Fachbereich Informatik und ist Experte für Embedded Software. KI-Technologie helfe dabei, Muster in den Datenströmen zu identifizieren und somit bestenfalls Fehlern vorzubeugen.

Das Forschungsprojekt „EMULATE“ läuft bis Ende 2026. Die Fachhochschule Dortmund arbeitet dabei mit Partnern aus der Industrie zusammen.

Neuer Streckenrekord beim 37. Campuslauf

Wieder einmal ist der Campus zur Laufstrecke geworden: Auf dem Martin-Schmeißer-Platz versammelten sich ambitionierte Sportler*innen und Hobby-Läufer*innen, um in verschiedenen Kategorien gegeneinander anzutreten. Bei perfektem Lauf-Wetter und ausgelassener Stimmung feuerte das Publikum die Teilnehmenden an. Dabei wurde sogar ein neuer Streckenrekord im 10-Kilometerlauf der Männer erzielt.

Pünktlich zum Start des Events um 17 Uhr verschwand der graue Himmel und wich der Sonne, sodass bis zur Siegerehrung die Laufstrecke und alle Teilnehmenden trocken blieben. Insgesamt hatten sich rund 1.300 Läufer*innen eine Anmeldenummer gesichert und absolvierten die Strecke über den Campus.

Zuallererst startete der Kids Run, bei dem es Kokoro Schuck (1:49) und Moritz Frye (2:01) als erste über die Ziellinie schafften. Direkt im Anschluss eröffnete Prorektorin Studium Prof. Wiebke Möhring den 2,5-Kilometer-Lauf. Die Strecke liefen Frederik Dönch mit 8:40 Minuten und Karlotta Jule Kranz mit 10:16 Minuten am schnellsten. Gleichzeitig fiel auch der Startschuss für den Mathetower-Run, bei dem die 220 Stufen des höchsten TU-Gebäudes erklommen werden: Lorenz Niedrig (1:12,6) und Maike Drewenskus (1:23,8) erreichten hier jeweils am schnellsten die zehnte Etage.

Rektor Prof. Manfred Bayer ließ es sich nicht nehmen, den 5-Kilometer-Lauf zu eröffnen. Bei der beliebten Kategorie hatten Lorenz Rix (17:42) und Sabine Lischka (21:16) die Nase vorn. Im Anschluss ließ Prof. Tessa Flatten, Prorektorin Internationales, den Startschuss zum 10-Kilometer-Lauf erklingen. Leichtathlet und TU-Student Hendrik Pfeiffer, der 2021 bei den Olympischen Spielen in Tokio im Marathonlauf angetreten war, erzielte hier mit 30:51 Minuten einen neuen Streckenrekord. Als schnellste Frau lief Lea Marie Pötz (43:35) ins Ziel. Zu guter Letzt startete der Staffellauf, den „Die Pacer“ als schnellstes Team beendeten: Bastian Luthmann, Ulrich Schulze-Bergkamen, Marvin Jesinghaus und Yannik Kopezki liefen die 4 x 2,5 Kilometer in 33:21 Minuten.

Traditionsgemäß fanden sich einige Läufer*innen und Teams in kreativen Kostümen beim Campuslauf ein – am Ende der Veranstaltungen wurden dieses Mal vier Prinzessinnen prämiert. Und auch 2023 gab es wieder die Campus Champs: Hier werden diejenigen gekürt, die den 5-km-Lauf, den 10-km-TOP-Run und den Mathetower-Run insgesamt am schnellsten liefen. Die Ehre ging an dieses Jahr an Antonia Köhr (w), Jarne Willrich (d) und Lorenz Rix (m).

„Der Campuslauf ist jedes Jahr das sportliche Highlight auf dem Campus der TU Dortmund,“ sagte Christoph Edeler, Leiter des Hochschulsports. „Wir freuen uns, dass sich so viele Läufer*innen auf dem Campus bewegen.“

Ein „starkes Stück Dortmund“ verlässt die Fachhochschule

Rektor Wilhelm Schwick offiziell verabschiedet / 4.785 Tage im Amt

Insgesamt 23 Jahre prägte Prof. Dr. Wilhelm Schwick die Fachhochschule Dortmund: als Professor für Mathematik und Datenverarbeitung, als Prorektor für Studium, Lehre und Studienreform, seit 2009 als Rektor.

Nach exakt 4.785 Tagen in diesem Amt ist Wilhelm Schwick nun seit dem 31. März 2023 im Ruhestand. „Und ich habe noch immer keine Entzugserscheinungen“, sagte er beim offiziellen Abschied am 19. April im Kongresszentrum Westfalenhallen. Vor 200 Gästen würdigte ihn dort Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal als ein „starkes Stück Dortmund“.

„Wilhelm Schwick ist ein Ruhri, ein Mensch des Ruhrgebiets“, der in seinem Handeln stets die Region und die Stadt im Blick behalten habe, lobte der Oberbürgermeister. Rektor Schwick sei auch immer die Ruhe in Person gewesen, „außer, wenn er über den Mathe-Unterricht an deutschen Schulen redete“. Und er sei ein Mann der reellen Zahlen. „Diese“, so Thomas Westphal in seinem Grußwort, „umfassen bekanntlich rationale und irrationale Zahlen.“ Und das sei genau das, was ein Rektor können muss, „das Rationale und das Irrationale zusammenhalten“.

Zahl der Studierenden um 77 Prozent gesteigert

Guido Baranowski, Vorsitzender des Hochschulrats der FH Dortmund, nannte Wilhelm Schwick einen Modernisierer: „Du hast es geschafft, die Hochschule zu öffnen und zu vernetzten“, so Guido Baranowski in seiner Rede an den Rektor. „Du hast an der FH Dortmund ein Klima geschaffen, in dem kreatives Arbeiten möglich war.“ In der Amtszeit von Wilhelm Schwick sei die Zahl der Studierenden von 8.300 auf knapp 14.700 um 77 Prozent gestiegen.

Für die Studierenden nannte Dennis Friedel vom Allgemeinen Studierenden-Ausschuss (AStA) den Rektor eine „Naturkonstante“. Die Tür zum Rektorzimmer habe für Studierende stets offen gestanden. Sich um die Belange der Studierenden zu kümmern, sei für Wilhelm Schwick eine Selbstverständlichkeit gewesen. Davon zeugten auch die regelmäßigen Treffen mit dem AStA und den Fachschaftsräten. „Sie dürfen weiterhin immer gern bei uns vorbeischauen“, sagte Dennis Friedel und versprach: „Bier und Bratwurst gehen dann auf uns.“

Prof. Dr. Wilhelm Schwick blickte in seiner Rede auf viele Begegnungen während seiner Zeit an der FH Dortmund zurück. „Ich bin den Studierenden und Lehrenden, den Beschäftigten und den Partnern der FH sehr, sehr dankbar für die Zusammenarbeit.“ Ein Wermutstropfen sei, dass es noch keine Entscheidung über einen gemeinsamen Standort der FH Dortmund gebe. „Das bleibt eine Aufgabe für die Zukunft“, so Wilhelm Schwick.

Aufbaustart für neues Transfusions-Register

Fachhochschule Dortmund leitet Verbundprojekt ReMeDi:Blut

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) stellt rund 4,1 Millionen Euro für den Aufbau einer Forschungsdatenbank zur Verfügung, in der zu Bluttransfusionen medizinische Daten der Empfänger*innen zusammen mit Antigeneigenschaften der erhaltenen Blutprodukte registriert werden. Das Verbundprojekt ReMeDi:Blut soll helfen, den Umgang mit der wertvollen Ressource „Blut“ zu optimieren, und eine bestmögliche Versorgung unterstützen.

Das gerade gestartete Projekt läuft bis Ende März 2026. Geleitet und koordiniert wird es von Prof. Dr. Britta Böckmann vom Fachbereich Informatik der Fachhochschule Dortmund. „Perspektivisch wollen wir ein deutschlandweites Register aufbauen“, kündigt sie an. Forschende der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen (UDE) wirken entscheidend mit. Das Projekt erfolgt in enger Kooperation mit dem Essener Institut für Transfusionsmedizin. Dorthin fließen knapp 3 Millionen Euro der Fördersumme, nach Dortmund rund 1,1 Millionen Euro.

Bluttransfusionen können Leben retten – sie optimal einzusetzen, ist sowohl medizinisch als auch ethisch geboten. Entscheidend ist, wie die jeweils beste Auswahl einer Blutkonserve für die Empfänger*innen gelingt. „Je besser das Blutprodukt zum Betroffenen passt und je mehr Kriterien wir vorab kennen, desto weniger Nebenwirkungen sind beispielsweise nach der Transfusion zu erwarten“, sagt Prof. Dr. Peter Horn, Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin am Universitätsklinikum Essen. „Das neue Forschungsregister wird uns helfen, den Auswahlprozess zu verbessern.“

Bislang existiert in Deutschland kein zentrales Register, das systematisch klinische Daten zu erfolgten Bluttransfusionen zusammenführt. Ärzt*innen und Forschende haben momentan keine Möglichkeit, jene Faktoren umfassend zu analysieren, die das klinische Ergebnis einer Bluttransfusion beeinflussen. Mit dem geplanten Register soll das innerhalb der kommenden drei Jahre möglich werden – auch dank Künstlicher Intelligenz. Diese wird den Wissenschaftler*innen helfen, Spender*innen mit seltenen Blutgruppeneigenschaften zu identifizieren und Unverträglichkeiten zu verhindern.

Hintergrund:

Die Bezeichnung ReMeDi:Blut steht für „Register für medizinische Daten und Antigeneigenschaften von Blutprodukten“.

Das Verbundprojekt ist Teil der Fördermaßnahme „Medizintechnische Lösungen für eine digitale Gesundheitsversorgung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und eingebettet in das Aktionsfeld „Gesundheitswirtschaft im Rahmenprogramm Gesundheitsforschung“.

Der neue Hochschulrat der FH Dortmund hat zum ersten Mal getagt. Ina Brandes, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, übergab den Ratsangehörigen ihre Ernennungsurkunden und begrüßte drei neue Mitglieder.

Sieben Mitglieder wurden für eine weitere Amtsperiode bestellt. Mit Evi Carola Hoch, Prof. Achim Schmidtmann und Prof. Jan Ehlers konnte die Hochschule drei neue Mitglieder für das Gremium gewinnen. Damit ist der Hochschulrat für die nächsten fünf Jahre geschäftsfähig.

Im Anschluss an die Urkundenübergabe setzte sich der Rat zu seiner ersten, konstituierenden Sitzung zusammen. Guido Baranowski wurde einstimmig als Vorsitzender wiedergewählt, ebenso einstimmig wählten die Mitglieder Jutta Reiter als Stellvertreterin.

Das sind die Mitglieder des neuen Hochschulrats:

Guido Baranowski, Vorsitzender des Hochschulrats, ehemaliger Vorsitzender der Geschäftsführung des Technologiezentrums Dortmund

Jutta Reiter, stellvertretende Vorsitzende des Hochschulrats, Geschäftsführerin der DGB-Region Dortmund-Hellweg

Neu: Prof. Dr. rer. pol. Achim Schmidtmann ist Professor für Wirtschaftsinformatik, insbesondere betriebliche Informationssysteme und ERP-Systeme, an der Hochschule Bielefeld und ist dort Wahlvorstandsmitglied. Von 2006 bis 2017 forschte und lehrte er am Fachbereich Informatik der Fachhochschule Dortmund und war Studiengangsleiter des Masterstudiengangs Wirtschaftsinformatik, Mitglied des Fachbereichsrats, Alumni-Beauftragter, Initiator und Mitherausgeber der Fachbereichsschriftenreihe.

Neu: Evi Carola Hoch ist seit 2012 Vorstandsmitglied der Wilo-Foundation mit Sitz in Dortmund und insbesondere für das weltweite gesellschaftliche Engagement der Familienstiftung verantwortlich. Wissenschaft und Forschung sowie Bildung und Soziales zählen neben Kultur und Sport zu den Förderbereichen der Stiftung. Umwelt- und Klimaschutz sowie Themen rund um die Ressource Wasser, Technik und Digitalität sowie (Social) Entrepreneurship bilden wichtige inhaltliche Schwerpunkte bei ihrem Engagement. Dieses kommt nach dem Motto „empowering young people“ vor allem jungen Menschen zugute.

Evi Carola Hoch absolvierte den Magister Artium (M.A.), das Polonicum (Universität Mainz) und den Executive Master of Business Administration in International Business (ENPC, Paris). Sie ist Mitglied im Hochschulrat der Hochschule Hof, im Kuratorium des Masterplan Wissenschaft Dortmund sowie in weiteren Vereinen und Gremien.

Neu: Prof. Dr. med. vet. Jan Ehlers ist Inhaber des Lehrstuhls für Didaktik und Bildungsforschung im Gesundheitswesen an der Universität Witten/Herdecke und Vizepräsident für Lernen und Lehren der Hochschule. Zuvor leitete er das Kompetenzzentrum für E-Learning, Didaktik und Ausbildungsforschung der Tiermedizin an der TiHo Hannover. Prof. Ehlers ist Mitglied des Herausgebergremiums des Journals for Medical Education, des Prüfungsausschusses der Tierärztekammer Niedersachsen, des Scientific Advisory Boards der FOM Universität Essen und weiterer Gremien und Institutionen.

Heike Bähner, Vorstandsvorsitzende der Fördergesellschaft der FH Dortmund und ehemaliges Vorstandsmitglied aller Gesellschaften der Volkswohl Bund Lebensversicherung

Dr. rer. pol. Horst Günther, selbstständiger Wirtschaftsberater

Dr.-Ing. Thomas Graefenstein, Vorstand der roTeg Aktiengesellschaft

Prof. Dipl.-Ing. Sabine Keggenhoff, Architektin, Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur und Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe

Mag. Dr. Kurt Sohm, Leiter Qualitätssicherung, FH Technikum,Wien

Ulrike Martina Sommer (Geschäftsführerin der Wider Sense TraFo gGmbH), Prof. Uwe Großmann (Fachbereich Wirtschaft, FH Dortmund) und Prof. Manfred Glesner(Leiter der weltweit kooperierenden Forschungsgruppe „Mikroelektronische Systeme“) haben den Hochschulrat verlassen. Die FH Dortmund dankt ihnen herzlich für die geleistete Arbeit.

Der Hochschulrat der FH Dortmund besteht aus zehn Mitgliedern, davon höchstens drei aus der Fachhochschule. Das Hochschulgesetz NRW gibt die vielfältigen Aufgaben vor: Der Rat berät das Rektorat, beaufsichtigt die Geschäftsführung und tagt mindestens viermal im Jahr. Er gibt unter anderem Empfehlungen und nimmt Stellung zum Hochschulentwicklungsplan, zum Rechenschafts- und weiteren Berichten, zu Angelegenheiten der Forschung, Kunst, Lehre und des Studiums.

Außerdem sind die Ratsmitglieder Teil der Hochschulwahlversammlung, die die Mitglieder des Rektorats, also auch Rektor*in und Kanzler*in, wählt und gegebenenfalls abwählt.

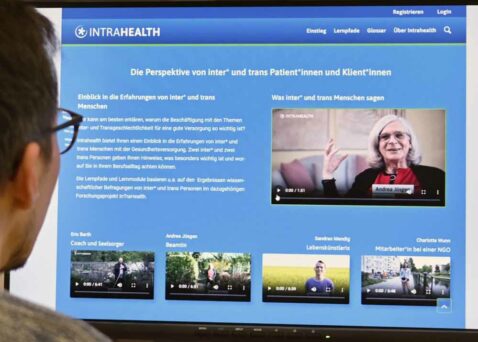

Geschlecht: Mann, Frau. Bitte ankreuzen! Nach wie vor gängige Praxis auf vielen Formularen etwa bei Aufnahmebögen in Arztpraxen, Kliniken oder Pflegestationen. Banal? Für inter- und transgeschlechtliche Menschen ist dies schon die erste Hürde.

Das vom Bundesministerium für Gesundheit geförderte Projekt „InTraHealth“ will diese Hürden abbauen und so die Gesundheitsversorgung von inter* und trans Menschen verbessern. Dazu hat die Fachhochschule Dortmund in Kooperation mit der TH Köln, den Kliniken Köln und einem divers besetzten Beirat eine Online-Lernplattform entwickelt, um Fachkräften in Medizin, Pflege und Psychotherapie erweiterte Kompetenzen zu vermitteln.

Die Lernplattform ist für alle Interessierten unter www.intrahealth.de zugänglich. Das kostenfreie Angebot vermittelt nicht nur Expert*innen-Wissen, sondern gibt Einblicke in die Lebensrealitäten von inter* und trans Menschen in Deutschland und spiegelt ihre Erfahrungen im Kontext der Gesundheitsversorgung wider.

„In unserer Selbstlernumgebung ist uns eine Ansprache auf Augenhöhe ohne mahnenden Zeigefinger wichtig“, betont Professorin Dr. Gabriele Dennert, Projektleiterin und Lehrende am Fachbereich Angewandte Sozialwissenschaften der FH Dortmund. „Denn wir können Menschen nicht zu einem anderen Verhalten zwingen, sondern nur erklären und so Personen erreichen, die sich darauf einlassen wollen.“ Sie habe bereits zahlreiche Anfragen zum Projekt aus der Gesundheitsbranche bekommen.

Studie mit 600 inter* und trans Menschen

Denn der Handlungsbedarf ist groß. Das hat das Projektteam in einer Studie mit fast 600 inter* und trans Menschen dokumentiert. Drei Viertel der Befragten berichteten demnach von eigenen Diskriminierungserfahrungen in der ärztlichen und psychotherapeutischen Versorgung: von herabwürdigender Behandlung, von sexueller Belästigung, von körperlicher Gewalt. „Das führt dazu, dass ein erheblicher Teil weitere Gesundheitsvorsorge nicht in Anspruch nimmt, obwohl der Bedarf da ist“, erklärt Gabriele Dennert. Die Folge: Krankheiten werden nicht rechtzeitig erkannt oder nicht hinreichend behandelt.

Die nun fertiggestellte Online-Lernplattform vermittelt in mehreren Lernpfaden Basiswissen zum Thema Geschlecht und Gesundheit, sowie Grundlagen zur Kontaktgestaltung und Kommunikation. Diese Bausteine seien elementar, um eine Willkommenskultur in den medizinischen Einrichtungen zu etablieren, die es inter* und trans Menschen erleichtert, fachgerechte Versorgung in Anspruch zu nehmen, betont Gabriele Dennert. Kurze Videos mit inter* und trans Menschen sowie mit Fachkräften der Gesundheitsbranche verdeutlichen Probleme, zeigen Lösungen und bringen das Wissen kompetent und authentisch an die Frau, den Mann und an alle, die nicht in diese Kategorien passen. „Alle Inhalte können von jedem nicht-kommerziell genutzt werden“, sagt Professorin Dr. Petra Werner. Die Kommunikationswissenschaftlerin der TH Köln verantwortet den mediendidaktischen Teil des Projekts. „Dank der Creative-Commons-Lizenzierung ist es leicht, die Inhalte von intrahealth.de in bestehende Lehrformate zu integrieren.“ Dieses Angebot richtet sich insbesondere auch an Schulen, Hochschulen und Einrichtungen der medizinischen Ausbildung.

In den Natur-, Ingenieur- und Sozialwissenschaften gehört der Umgang mit großen Datenmengen zum Alltag: Wissenschaftler*innen der TU Dortmund müssen die Ergebnisse großer Versuchsreihen erfassen und analysieren oder mehrere tausend Szenarien simulieren. Um ihre Stärken im Bereich Datenwissenschaften und Simulation zu bündeln und gemeinsam weiter auszubauen, schließen sich nun Forschende verschiedener Fakultäten und Bereiche der TU Dortmund zusammen, in denen (Simulations-)Daten erzeugt und analysiert werden: Das neue interdisziplinäre Forschungszentrum „TU Dortmund – Center for Data Science and Simulation“, kurz DoDaS, wurde nun feierlich eröffnet.

„An der TU Dortmund findet Spitzenforschung nicht nur in den Fakultäten statt, sondern oft auch über deren Grenzen hinweg“, betonte Rektor Prof. Manfred Bayer. „Innovationen entstehen, wenn individuelle Spitzenleistungen zusammengebracht und Disziplingrenzen überschritten werden. Die erfolgreichen Kooperationen und die einzelnen Stärken in den Bereichen Datenwissenschaften und Simulation machen wir im DoDaS jetzt sichtbar – innerhalb der Universität, aber auch mit Blick auf die nationale und internationale Forschungslandschaft.“ Das neue fakultätsübergreifende Forschungszentrum umfasst insbesondere die Mathematik, Statistik, Informatik sowie die Natur- und Ingenieurwissenschaften; weitere Disziplinen können auf Antrag aufgenommen werden. Zur feierlichen Eröffnung kamen neben dem Rektorat rund 100 Wissenschaftler*innen sowie Vertreter*innen der Stadt Dortmund und der Universitätsallianz Ruhr zusammen.

„Im neuen Forschungszentrum werden wir unsere besondere Expertise im Bereich Datenwissenschaften bündeln. Wir werden die gemeinsame Forschung verschiedener Wissenschaftsdisziplinen voranbringen und auch gemeinsam Drittmittel einwerben. Außerdem werden wir das daten- und simulationszentrierte Lehrangebot weiterentwickeln“, erklärt Prof. Katja Ickstadt von der Fakultät Statistik. Sie übernimmt gemeinsam mit Prof. Stefan Turek von der Fakultät für Mathematik die kommissarische Sprecherschaft des neuen Zentrums. Datenwissenschaften spielen an der TU Dortmund eine große Rolle: „Daten, Modelle und Simulationen für die Gestaltung unserer Zukunft“ ist einer von fünf Profilbereichen der Universität, in denen Forschungsleistungen auf international herausragendem Niveau erbracht werden.

Außerdem werden die künftigen Mitglieder des neuen Zentrums Wissenschaftler*innen aller Fachrichtungen bei daten- und simulationszentrierten Forschungsfragen unterstützen – auch bezüglich Infrastruktur und zentraler Rechenressourcen. Prof. Stefan Turek erklärt: „Die Simulationsexpert*innen der TU Dortmund werden ihre methodische Grundlagenforschung und die fachliche Unterstützung bei der Konzeption, Analyse und Realisierung von Simulationsmethoden und Werkzeugen des Wissenschaftlichen Rechnens ins neue Zentrum einbringen.“ DoDaS führt zwei bisherige Zentren zusammen: das Dortmunder Zentrum für Wissenschaftliches Rechnen (DoWiR) und das Dortmund Data Science Center (DoDSc).

Bessere Simulationen für Strömungsprobleme und Teilchenphysik

Ein erstes Projekt des neuen Zentrums widmet sich der Strömungssimulation auf Hochleistungsrechnern. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert ein interdisziplinäres Verbundprojekt, an dem Mathematiker*innen der TU Dortmund führend beteiligt sind. Im Projekt „StroemungsRaum – Neuartige Exascale-Architekturen mit heterogenen Hardwarekomponenten für Strömungssimulationen“ entwickeln Forschende aus Dortmund, Erlangen, Freiberg, Jülich und Köln neuartige CFD-Simulationsmethoden auf der Basis der FEATFLOW-Software. Damit sollen kommende EXASCALE-Rechner künftig bei der Simulation, Kontrolle und Optimierung von industrierelevanten Prozessen effizienter ausgenutzt werden können. In einem weiteren BMBF-Projekt geht es um KI-basierte Simulationsmethoden, mit denen die riesigen Datenmengen der Teilchen- und Astroteilchenphysik künftig schneller und effizienter ausgewertet werden sollen. Am interdisziplinären Verbundprojekt „Künstliche Intelligenz zur schnellen Simulation von wissenschaftlichen Daten“ (KISS) sind Physiker*innen der TU Dortmund beteiligt.