In dieser Rubrik fassen wir alle Mitteilungen und Kurzinformationen zu den Entwicklungen und Angeboten der Dortmunder Hochschulen zusammen. Die Inhalte umfassen sowohl Informationen zu Forschungen und wissenschaftlichen Projekten als auch zu Veranstaltungen, Förderungen, Personalpolitik und vieles mehr.

Hinweis: Wenn Sie auf die Fotostrecke gehen und das erste Bild anklicken, öffnet sich das Motiv und dazu das Textfeld mit Informationen – je nach Länge des Textes können Sie das Textfeld auch nach unten „ausrollen“. Je nachdem, welchen Browser Sie benutzen, können evtl. Darstellungsprobleme auftreten. Sollte dies der Fall sein, empfehlen wir, den Mozilla Firefox-Browser zu nutzen.

Prominenten Besuch aus der Politik begrüßte die Fachhochschule Dortmund am Eröffnungstag (17.4.) auf der Hannover Messe 2023: Die nordrhein-westfälische Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur nahm dort persönlich das besonders nachhaltige und klimafreundliche Fahrzeug „Nuevo 35“ in Augenschein – und sogar hinter dem Steuer des innovativen Wagens Platz.

Am NRW-Landesgemeinschaftsstand der weltweit bedeutendsten Industriemesse ließ sich Ministerin Mona Neubaur den CO₂-optimierten „Nuevo 35“ näher vorstellen. In mehrjähriger Entwicklungszeit hatten Studierende der Master-Studiengänge Maschinenbau und Fahrzeugentwicklung den Hybrid-Wagen im FH-Projekt „GREEN-Gen“ selbst geplant und konstruiert.

Felix Kornmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Maschinenbau, erläuterte der Ministerin unter anderem, wie die Studierenden schon bei der Materialauswahl und Produktion auf Umweltfreundlichkeit geachtet hatten. Bezogen auf die Gesamtkette aus Fertigung, Betrieb und Entsorgung liegen die CO₂-Emissionen des Fahrzeugs rechnerisch bei rekordverdächtigen 35 Gramm pro Kilometer.

„Die Hannover Messe bietet uns als Fachhochschule die großartige Gelegenheit, mit dem ,Nuevo 35‘ einen ganz praktischen Erfolg unserer forschenden Lehre zu zeigen, der auch im Sinne der Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz beeindruckt“, so die stellvertretende Rektorin Prof. Dr. Tamara Appel.

Zu sehen ist der „Nuevo 35“ an den verbleibenden Messetagen noch bis Freitag, 21. April 2023, am NRW-Landesgemeinschaftsstand (Halle 7, Stand D09). Studierende und Beschäftigte des Fachbereichs Maschinenbau beantworten vor Ort Fragen rund um das ungewöhnliche Fahrzeug.

„Neuvo 35“ auf der Hannover Messe:

Wann: bis Freitag, 21. April, jeweils von 9 bis 18 Uhr

Wo: NRW-Landesgemeinschaftsstand, Halle 7, Stand D09, 30521 Hannover

Von links: Ayhan Kaya, Dirk Lünenschloß und Claudia Wiemann (alle HAZ) lassen sich den Entwurf für den neuen Look des Sozialkaufhauses von den FH-Studentinnen Alisha Leifers und Laura Stulgyte erklären.

Dirk Lünenschloß ist begeistert. Dank einer Kooperation mit dem Fachbereich Design der Fachhochschule Dortmund bekommt der geschäftsführende Vorstand des gemeinnützigen Vereins Hattingen Arbeit + Zukunft (HAZ) einen modernen, neuen Look für Teile des vereinseigenen Sozialkaufhauses. Acht studentische Teams bewarben sich mit ihren Ideen. Die Entscheidung fiel nicht nur dem Auftraggeber schwer.

„Unser Seminar ist regelrecht überrannt worden“, erzählt Martin Middelhauve, Professor für Objekt- und Raumdesign an der FH Dortmund. „Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement sind Themen, die unsere Studierenden beschäftigen.“ Da passe der Wettbewerb „Work.Future.Fashion“. Die Aufgaben: die Textil-Abteilung des Hattinger Sozialkaufhauses „Mäck Möbel“ neu zu erfinden. „Als gemeinnütziger Verein haben wir nicht die Mittel, alles herauszureißen und neu zu machen“, sagt Dirk Lünenschloß. Das Budget war begrenzt. Dafür gab es ein Versprechen: Der beste Entwurf werde mit dem Sieger-Team gemeinsam umgesetzt. „Näher an der Praxis kann Lehre kaum sein“, sagt Prof. Middelhauve.

Ein Semester lang haben sich die Studierenden intensiv mit dem Gebäude und dem Verkaufsraum beschäftigt, waren mehrfach vor Ort in Hattingen. „Es sind so viele Ideen, so viele Inspirationen“, lobt Claudia Wiemann, Abteilungsleitung für Beschäftigungsprojekte beim HAZ. Auch Ayhan Kaya, Verkaufsleiter im Sozialkaufhaus, ist beeindruckt: „Alle Entwürfe sind sehr ausgereift.“ Doch letztlich brauchte es einen Sieger. Die Jury entschied sich für die Arbeit von Alisha Leifels und Laura Stulgyte.

Der Entwurf der beiden Design-Studentinnen arbeitet mit kräftigen, dunkeln Farben und auf den ersten Blick überraschend unauffälligem Verkaufsmobiliar. „Wir wollen die Mode in den Vordergrund stellen“, erklärt Laura Stulgyte. Second-Hand-Mode zeichne sich durch eine bunte Mischung aus. Das Sieger-Design gibt dieser Mischung einen geordneten Rahmen. „Zugleich nutzen wir die Eyecatcher, die dort vorhanden sind – etwa die mächtigen grünen Stahlträger und auch die Belüftung“, sagt Alisha Leifels. Das unterstreiche die Persönlichkeit des Ortes.

„Bei dieser Arbeit passt das Gesamtkonzept“, lobt Dirk Lünenschloß. Angefangen beim Logo über die Farbgebung bis zur Umsetzbarkeit. „Die Studierenden liefern zudem bereits grafische Konzepte für Preisschilder und Werbematerialen mit. Das hat insgesamt überzeugt.“ Der Entwurf zeichne sich durch eine hohe Flexibilität aus, ergänzt Claudia Wiemann. Der Verkaufsraum könne innerhalb des Konzepts immer wieder neu arrangiert werden.

Für die beiden Studierenden ist mit dem Finale im Wettbewerb die Arbeit noch nicht getan. Jetzt geht es an die Umsetzung vor Ort. Noch im Jahr 2023 soll der Textil-Bereich im Hattinger Sozialkaufhaus im neuen Design erstrahlen.

Das jährliche Gambrinus-Forum fand im Westfälischen Industrieklub statt. Bereits zum 26. Mal lud die TU Dortmund Vertreter*innen der Stadtgesellschaft zu wissenschaftlichen Vorträgen inmitten der Dortmunder Innenstadt ein. Rechtswissenschaftler Prof. Gad Barzilai von der University of Haifa, Israel, sprach darüber, wie Krisen sich auf Politik und Gesellschaft auswirken können. Philosoph Prof. Michael Quante von der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster hielt einen Vortrag zum Thema „Zeit der Nachhaltigkeit“.

TU-Rektor Prof. Manfred Bayer betonte in seiner Begrüßung die Bedeutung des Gambrinus-Forums als Verbindungsstelle von internationaler Forschung und der TU Dortmund mit der Stadt und ihrer Gesellschaft. Die Veranstaltung konnte auch in diesem Jahr den internationalen und regionalen Austausch anregen: Trotz unterschiedlicher Herkunft und Forschungsbereiche fanden die beiden Wissenschaftler Gemeinsamkeiten in ihren Vorträgen, besonders bezüglich des Themas der Krise und den unterschiedlichen Motivationen und Perspektiven innerhalb einer Gesellschaft.

Zum Umgang mit Unsicherheit

Prof. Gad Barzilai, Professor der Rechtswissenschaften an der University of Haifa, Israel, hielt einen Vortrag über den Einfluss von Krisen – wie die Corona-Pandemie, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine oder Naturkatastrophen – auf Gesellschaft und Politik. Dabei befasste er sich intensiv mit der Frage, wie sich das Rechtssystem in unsicheren Zeiten verändern kann und betonte auch die Gefahren für die Demokratie, etwa durch in der Krise aufkeimenden politischen Extremismus. Er skizzierte, wie nationale Souveränität, international geteilte demokratische Werte und soziale Bewegungen die Demokratie schützen können. Helfen würde es außerdem auch, sich auf Zeiten der Unsicherheit vorzubereiten und im Vorfeld Regulierungsmechanismen festzulegen, wie mit unterschiedlichen Krisen umzugehen sei. Nur so seien im Ernstfall die Gesellschaft und der Staat stark genug, um auf Krisen reagieren und demokratische Werte schützen zu können.

An der University of Haifa hat sich Prof. Barzilai auch als Dekan der Fakultät Rechtswissenschaften (2012-2017) sowie als Vizekanzler und Leiter der International School (2017-2019) engagiert. Er ist Emeritus der University of Washington, USA, und hat bereits in über zwanzig Ländern auf verschiedenen Kontinenten gelehrt.

Über die Zeit der Nachhaltigkeit

Aus der Perspektive der Praktischen Philosophie betrachtete Prof. Michael Quante das Thema Nachhaltigkeit. In seinem Vortrag präsentierte er verschiedene Dimensionen der Nachhaltigkeitsdebatte, in denen die Zeit eine begründende, motivierende und komplex strukturierende Größe darstellt. So geht es etwa um Zeitdruck, die Ansprüche verschiedener Generationen, den Blick in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – aber auch die biografische Position einzelner Menschen in der Zeit. Gibt es ein Vorrecht der existierenden oder der zukünftig lebenden Menschen? Hat die Vergangenheit für die Gerechtigkeitsfragen der Gegenwart eine Bedeutung? Indem Philosoph*innen diese und weitere Fragen stellen, können sie dazu beitragen, den Blickwinkel zu verändern, Verständigung herzustellen und das Thema Nachhaltigkeit besonnen statt aufgescheucht anzugehen.

Prof. Michael Quante ist nach Professuren an den Universitäten Duisburg-Essen und Köln seit 2009 Professor für Praktische Philosophie an der WWU Münster. Dort ist er Sprecher des Centrums für Bioethik, Forscher im Exzellenzcluster „Religion und Politik“ sowie Prorektor für Internationales, Transfer und Nachhaltigkeit.

Die Dortmunder Gambrinus Fellowships

Seit 1993 ermöglichen die Gambrinus Fellowships Forschungsaufenthalte ausländischer Wissenschaftler*innen an der TU Dortmund. Die Fellowships wurden 1993 anlässlich des 700-jährigen Braurechts der Stadt Dortmund vom Verband Dortmunder Bierbrauer ins Leben gerufen. Insgesamt konnten schon mehr als 200 Gastwissenschaftler*innen in Dortmund begrüßt und zahlreiche internationale Kooperationen etabliert werden. Das jährliche Gambrinus-Forum richtet sich mit Vorträgen von international renommierten Wissenschaftler*innen an eine außeruniversitäre Öffentlichkeit und findet seit 2016 im Westfälischen Industrieklub statt.

Bild (v.r.): TU-Rektor Prof. Manfred Bayer und Prorektorin Internationales Prof. Tessa Flatten begrüßten Prof. Gad Barzilai von der University of Haifa, Israel, und Prof. Michael Quante von der Universität Münster beim Gambrinus-Forum.

Ein ganz besonderes Projekt gehen derzeit 17 Architektur-Studierende der TU Dortmund an: Sie bauen einen knapp 115 Jahre alten Konzertflügel aus dem Hause Ibach im eigenen Design neu zusammen. Nach seiner Fertigstellung wird er bei einem Konzert auf dem Campus vorgestellt.

In der Modellbauwerkstatt am Campus Süd der TU Dortmund hat sich eine Handvoll Studierender versammelt. Sie stehen um einen Resonanzboden eines Konzertflügels versammelt, der mit seinem Gussrahmen aus massivem Metall auf einer Arbeitsfläche in dem Raum liegt, und hören Dirk von Kölln zu. Der Leiter der Modellbauwerkstatt erklärt ihnen gerade, wie sie einen Riss im Holz des Resonanzbodens mithilfe eines Keils und Fischleim reparieren können. „Das Ausspaneisen wird eingesetzt und nach vorne geschoben, sodass sich der Riss erstmal vertieft. In diesen Riss wird der Keil eingeleimt und reingeschlagen. Danach wird der Keil beigearbeitet, und durch ausgeübten Druck schließt sich der Riss im Resonanzboden wieder.“

Auch das Flicken von Abnutzungsspuren gehört zu dem Projekt des Wahlpflichtfachs „Klang und Konstruktion“, an dem 17 Architektur-Studierende im Sommersemester 2022 und Wintersemester 2022/23 beteiligt sind. Ziel des Projekts: Einen Konzertflügel neu zu gestalten und aufzubauen. Dafür wurde ein Flügel der Marke Ibach aus dem Jahr 1908 auseinandergebaut, wobei alle bespielbaren Elemente behalten und für den neuen Flügel verwendet werden. Neben dem Resonanzboden und dem Gussrahmen, an dem später die Saiten aufgespannt werden, sind das unter anderem die Klaviatur oder die Pedale. Für den Rest – also das gesamte Äußere des Instruments – sowie einen dazugehörigen Hocker überlegten sich die Studierenden ein neues Design aus Schichtholz. Eine Jury suchte im Anschluss den Entwurf aus, der umgesetzt werden soll. Gewinnerin ist die Studentin Rebecka Suchert, die sowohl dem Flügel als auch dem Hocker gedrehte Beine verpasste.

Nun geht es für die Studierenden an den praktischen Teil: Sie erhalten zunächst eine Schulung zu den Großgeräten der Modellbauwerkstatt, die sie für den Bau des Flügels benötigen. Dazu gehört beispielsweise eine große Kreissäge zum Zuschneiden der einzelnen Schichtholzplatten oder eine Standbohrmaschine, mit der sie in die Beine und die Innenkonstruktion Löcher für Stahlrohre bohren, die dem Flügel die benötigte Stabilität geben. Die Studierenden haben sich in verschiedene Gruppen aufgeteilt, jede Gruppe arbeitet an einem anderen Teil des Flügels: An den Beinen beispielsweise oder dem Deckel. Jeden Donnerstag und Freitag stehen ihnen die Türen der Modellbauwerkstatt offen. Der Flügel soll im November fertiggestellt werden. Ein Mitarbeiter von Ibach betreut das Projekt mit seiner Expertise und wird den fertig gebauten Flügel mit neuen Saiten bespannen.

Die Idee für das Projekt kam Dirk von Kölln bei einem Konzert im Dortmunder Konzerthaus: „Ich fragte mich, wieso die meisten Konzertflügel eigentlich schwarz sind“, erzählt er. „Da nahm ich mir vor, selber mit Studierenden einen Flügel zu bauen.“ Architekturstudierende befassen sich in der Regel zwar mit Projekten, die rein von der Größe her einen Konzertflügel um viele Dimensionen übersteigen. Dennoch waren unter den bekanntesten Flügelbauern auch einige Architekten, beispielsweise der amerikanische Architekt und Pritzker-Preisträger Richard Meier, wie Dirk von Kölln anmerkt. „Es ist schön, dass wir als TU Dortmund diese Tradition weiterführen.“

Nach seiner Fertigstellung wird der Flügel am 7. Februar bei einem Konzert im Rudolph-Chaudoire-Pavillon am Südcampus erstmals zum Einsatz kommen. Geplant ist zudem eine gemeinsame Aufführung mit dem Universitätsorchester im Audimax am Campus Nord. Und darüber hinaus? Das dürfen die Studierenden entscheiden: Womöglich kommt der Flügel ins Museum oder er wird versteigert.

Forscher*innen der TU Dortmund und der Freien Universität Berlin haben gemeinsam ein Verfahren entwickelt, mit dem man neue Seifen für die Medikamentenforschung herstellen kann. Die neuen Seifen sollen empfindliche Proteine aus Biomembranen herauslösen, damit diese für ihren Einsatz in der Wirkstoffforschung genau untersucht werden können. Die Erkenntnisse wurden kürzlich in den renommierten Fachzeitschriften Chemical Science und Current Opinion in Chemical Biology veröffentlicht.

Proteine, die in Biomembranen verankert sind, sind wichtige Ansatzpunkte für die Entwicklung neuer Medikamente. Forscher*innen nutzen Seifen, um die Proteine aus den Membranen herauszulösen, ohne die empfindlichen Strukturen zu beschädigen. Einmal herausgelöst, können die Proteine und ihre Bindung an Wirkstoffe genau untersucht werden. Bisher ist nicht klar, warum es nur mit bestimmten Seifen gelingt, der Wirkstoffforschung intakte Membranproteine zur Verfügung zu stellen. „Seit Jahrzehnten werden Seifen durch Versuch und Irrtum optimiert“, erklärt Dr. Leonhard H. Urner, der eine Nachwuchsforschungsgruppe an der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie der TU Dortmund leitet. „Wir wollen den Seifencode knacken, um die Entwicklung neuer Wirkstoffe voranzutreiben.“

Dazu wurden in einer aktuellen Studie, die in Chemical Science erschienen ist, sogenannte „skalierbare Hybrid-Seifen“ entwickelt und systematisch an Membranproteinen untersucht. Die Forscher*innen fanden heraus, dass ein effektives Herauslösen von Proteinen aus Biomembranen mit der Molekülform und Polarität von Seifen zusammenhängt. Beide Parameter lassen sich mit mathematischen Modellen beschreiben. „Mithilfe dieser Modelle reduzieren wir die chemische Komplexität von Seifen auf einfache Zahlen, um experimentelle Vorhersagen für die Untersuchung von Membranproteinen zu treffen“, erklärt Dr. Leonhard H. Urner.

In der zweiten Studie, die in Current Opinion in Chemical Biology veröffentlicht wurde, hat das Team zusätzlich ein Reinigungskonzept für Proteine herausgearbeitet, um den Einfluss von Biomembranen auf die Wirkung von Medikamenten besser nachzuvollziehen. „Mit Hilfe skalierbarer Hybrid-Seifen und dem Reinigungskonzept sollen in Zukunft Wechselwirkungen zwischen Biomembranen, Proteinen und Wirkstoffen einfacher untersucht werden können, um auf diese Weise neue Medikamente zu entwickeln“, sagt Urner.

Dr. Leonhard H. Urner kam Anfang 2022 über das Rückkehrprogramm des NRW-Ministeriums für Kultur und Wissenschaft (MKW) an die TU Dortmund. Die aktuellen Arbeiten wurden ebenfalls vom MKW sowie von der Focus Area Nanoscale der FU Berlin und dem Fonds der Chemischen Industrie gefördert.

Zu den Publikationen:

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/sc/d2sc03130b

https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2022.102157

Empfindliche Proteine (graue Struktur) können mithilfe von neuartigen Seifen besser aus Biomembranen herausgelöst werden. Die Proteine können anschließend für ihren möglichen Einsatz in neuen Medikamenten genau untersucht werden. Grafik: Leonhard Urner

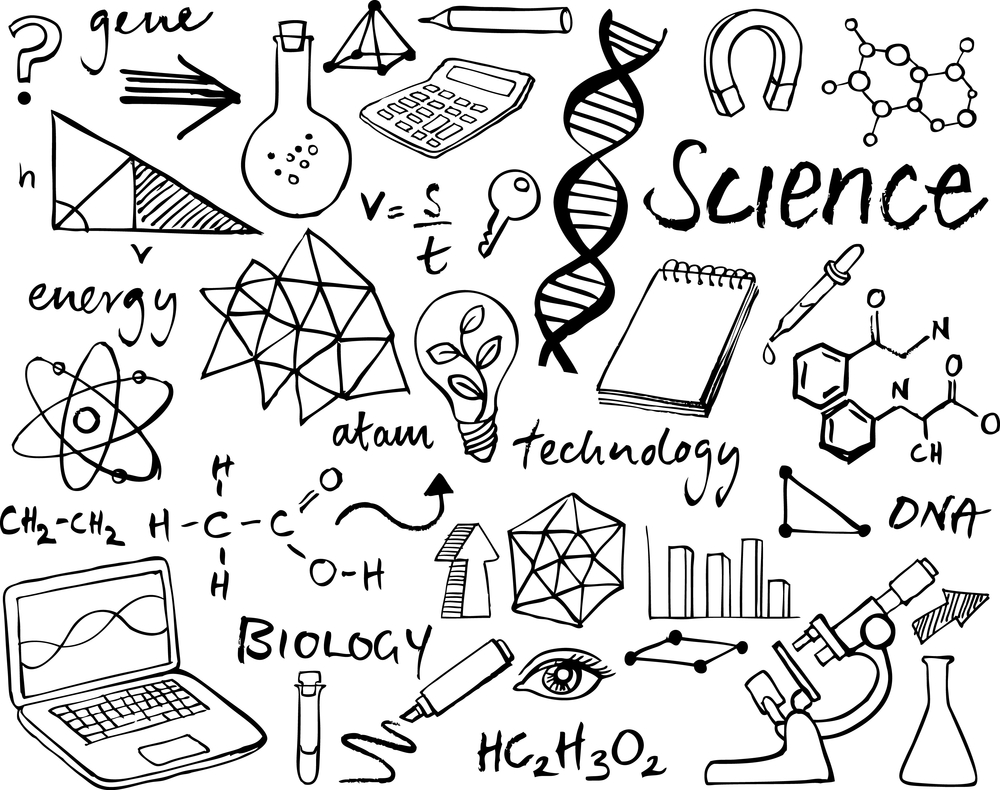

Die Diagnose Alzheimer erfolgt oftmals erst, wenn bereits ernsthafte Probleme mit dem Gedächtnis und Denkvermögen auftreten. Um früher mit möglichen Therapien beginnen zu können, setzt Louise Bloch, Doktorandin an der Fachhochschule Dortmund, auf Machine Learning. Die Informatikerin will ihre Software so trainieren, dass Alzheimer unter anderem anhand von Gehirnscans schon in sehr frühem Stadium diagnostiziert werden kann.

„Computer oder genauer gesagt überwachte maschinelle Lernverfahren sind sehr gut darin, komplexe Muster zu erkennen“, sagt Louise Bloch. Darum könne der Einsatz von Technik bei einer heterogenen Krankheit wie Alzheimer, die von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst werde, einen großen Nutzen haben. An der FH Dortmund füttert die Doktorandin ihr Programm mit den Daten von insgesamt mehr als 2000 Proband*innen. Die Maschine soll in der Vielzahl der Gehirnscans, die unterschiedlich Stadien der Erkrankung zeigen und teils auch vor einer Alzheimer-Diagnose gemacht wurden, Muster erkennen.

Das von Louise Bloch entwickelte Daten-Modell erlernt derzeit mehrere 100.000 Parameter, um die Zusammenhänge zwischen MRT-Aufnahmen, weiteren klinischen Daten und den Krankheitsstadien zu erkennen: Welche Veränderungen sind relevant? Welche Gehirnregionen wichtig? So entsteht ein neuronales Netz, das große Datenmengen auswerten kann „Wenn dieses trainierte Verfahren dann Daten von Patient*innen mit unbekannter Diagnose erhält, lassen sich die Muster vergleichen und eine Diagnose erstellen“, sagt die Informatikerin. Auch ein mögliches Alzheimer-Risiko lasse sich dann prognostizieren, ist Louise Bloch überzeugt.

„Die Diagnose oder auch eine potenzielle Alzheimer-Gefahr müsse aber letztlich durch eine*n Arzt*in bestätigt werden“, betont die Wissenschaftlerin. Teil ihrer Forschung an der FH Dortmund ist darum auch, wie die Daten der Maschine so aufbereitet werden können, dass sie für Mediziner*innen transparent nachvollziehbar sind. Dabei arbeitet Louise Bloch eng mit der medizinischen Fakultät der Universität Duisburg- Essen zusammen. Wie an Fachhochschulen üblich, promoviert sie kooperativ an beiden Hochschulen. Gerade erst hat die FH-Doktorandin zwei weitere Forschungsjahre für ihr Projekt bewilligt bekommen und Ergebnisse ihrer Arbeit zusammen mit Prof. Dr. Christoph Friedrich vom Fachbereich Informatik im Fachmagazin SN Computer Science veröffentlicht. Die Veröffentlichung wurde wissenschaftlich begutachtet.

Weitere Informationen:

Bloch, L., Friedrich, C.M. & for the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative. Machine Learning Workflow to Explain Black-Box Models for Early Alzheimer’s Disease Classification Evaluated for Multiple Datasets. SN COMPUT. SCI. 3, 509 (2022). https://doi.org/10.1007/s42979-022-01371-y

Bild: Louise Bloch, Doktorandin an der Fachhochschule Dortmund, arbeitet daran mit Machine Learning die Diagnostik von Alzheimer in sehr frühem Stadium zu verbessern.

Prof. Dirk Biermann von der Fakultät Maschinenbau der TU Dortmund forscht gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik (IST) und Partnern aus der Praxis zur Verbesserung von Einlippen- und BTA-Tiefbohr-Verfahren. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und die Fraunhofer-Gesellschaft fördern das Projekt „Dünnschicht-Sensorsysteme für Führungsleisten zur Erfassung von Kräften, Temperaturen und Verschleiß bei Zerspanprozessen (Schichtsensorik)“ im Rahmen der Ausschreibung „Trilaterale Transferprojekte“ für drei Jahre.

Die DFG und die Fraunhofer-Gesellschaft fördern in der Ausschreibungsrunde 2022 gemeinsam sieben Projekte, die dem Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen aus DFG-geförderten Projekten in die industrielle Anwendung dienen. Die Fördersumme für die ausgewählten Kooperationsprojekte beträgt insgesamt 5,2 Millionen Euro. In den Projekten arbeiten Hochschulen, Fraunhofer-Institute und Unternehmen trilateral zusammen, um eine Lücke zwischen Grundlagenforschung und Anwendung zu schließen. Die sieben nun geförderten trilateralen Projekte wurden aus 14 eingereichten Projektanträgen ausgewählt.

Zur Herstellung von hochpräzisen Bauteilen, die immer belastbarer werden, ist eine genaue Kenntnis der Wirkzusammenhänge zwischen Werkzeug und Werkstück erforderlich. Bei Zerspanprozessen im Maschinenbau erzielen dabei führungsleistengestützte Verfahren wie das BTA-Tiefbohren oder das Einlippentiefbohren höchste Genauigkeiten bei der Produktion solcher Bauteile. Im Projekt entwickeln die Partner einen Prototyp für ein sensorgestütztes Werkzeugsystem, das die mechanischen und thermischen Belastungen sowie Verschleißerscheinungen an den Führungsleisten prozessparallel erfassen kann. Das System basiert auf einer Dünnschichtsensorik, welche Forscher*innen am Fraunhofer IST entwickelt haben. Die Sensoren erkennen kritische Prozesszustände sowie Fehlstellen und ermöglichen eine durchgehende Qualitätskontrolle. Mithilfe eines aktiv eingreifenden Regelungssystems kann der Prozess mit geeigneten Ansätzen (z. B. Machine Learning) auf Basis der Messdaten optimiert werden.

Für das Projekt kooperiert die Fakultät Maschinenbau der TU Dortmund mit dem Fraunhofer IST in Braunschweig sowie den Anwendungspartnern BGTB GmbH aus Dortmund, botek Präzisionsbohrtechnik GmbH aus Riederich und TIBO Tiefbohrtechnik GmbH aus Pfullingen. Projektleiter vonseiten der TU Dortmund ist Prof. Dirk Biermann, Leiter des Instituts für Spanende Fertigung (ISF). Durch die enge Zusammenarbeit mit den Unternehmen ist die Expertise industrieller Partner sichergestellt. Diese können wiederum frühzeitig von Innovationen aus der Forschung profitieren.

Der Verkehrsminister des Landes NRW, Oliver Krischer, hat am Mittwoch, 5. Oktober, die erste Radabstellstation auf dem Campus der Technischen Universität Dortmund eingeweiht. Ausgewählte TU-Angehörige, die an einem Reallabor des Forschungsprojekts InnaMoRuhr teilnehmen, können dort in den nächsten drei Monaten ihre Fahrräder sicher und bequem abstellen. Ziel ist es, die Nutzung des Fahrrads im Pendelverkehr vom Wohnort zur Universität zu steigern.

Minister Krischer betonte, dass eine nachhaltige Mobilität und der Ausbau der Infrastruktur für den Radverkehr zentrale Ziele der Landesregierung sind: „Radfahren boomt und das ist gut so. Als Landesregierung haben wir uns ein ambitioniertes Ausbauziel für neue Radwege gesetzt. Es freut mich daher, dass hier interdisziplinäre Forschung und nutzerorientierte Praxis zusammenkommen, um Lösungen zur Förderung des Radverkehrs und für eine nachhaltige Mobilität zu erarbeiten. Hierfür bedankte ich mich bei allen Beteiligten.“

Die Radstation an der Kreuzung Vogelpothsweg und Otto-Hahn-Straße ist im Rahmen des Projekts InnaMoRuhr entstanden, das seit 2020 vom Verkehrsministerium des Landes gefördert wird und in dem Forschende der drei UA-Ruhr-Universitäten Dortmund, Bochum und Duisburg-Essen zusammenarbeiten. In dem multidisziplinären Konsortium aus Sozial-, Wirtschafts-und Ingenieurwissenschaften gehen die Forscher*innen der Frage nach, wie die Mobilität im Ruhrgebiet nachhaltig gestaltet werden kann. Dort ist die Idee eines Reallabors entstanden – ein Feldexperiment, in dem Konzepte nachhaltiger Mobilität getestet werden. Projektleiter Prof. Johannes Weyer: „Wir wollen damit die Alltagstauglichkeit von Ideen prüfen, die wir in den vergangenen Jahren zusammen mit Angehörigen der drei Universitäten entwickelt haben. Deren Wunsch war groß, wenigstens einen Teil der täglichen Wege mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen.“

So entstand im Projekt InnaMoRuhr die Idee eines Fahrradhubs. Dieses neue Angebot soll es den TU-Angehörigen erleichtern, vom Auto auf das Rad umzusteigen. Neben der Radstation, die vor allem im Fall hochwertiger E-Bikes attraktiv ist, beinhaltet der Fahrradhub auch einen kostenlosen Reparaturservice. Um zu evaluieren, welchen Effekt das Fahrradhub für die individuelle Alltagsmobilität der Beschäftigten hat, werden die Teilnehmenden vor, während und nach dem Reallabor mit der eigens hierfür entwickelten InnaMoRuhr App getrackt. Diese erstellt aus anonymisierten Wegeketten automatisch Mobilitätstagebücher, die im Anschluss an das Reallabor ausgewertet werden können. Zudem werden die Teilnehmer*innen in Erhebungen und Interviews zu ihren Erfahrungen mit dem Fahrradhub sowie ihrer individuellen Mobilität vor, während und nach dem Reallabor befragt.

Wie es nach Ablauf des auf drei Monate angesetzten Reallabors weitergeht, ist zurzeit offen. „Wir sind gespannt darauf, welche Erkenntnisse der neue Fahrradhub in Hinblick auf die Verkehrswende an unserem Campus liefert. Unsere Verwaltung hat die Planung deshalb auch aktiv unterstützt“, sagte Albrecht Ehlers, der Kanzler der TU Dortmund. „Radabstellanlagen sind ein wichtiger Baustein unserer Nachhaltigkeitsstrategie.“

„Mit der Eröffnung des Fahrradhubs gehen wir einen weiteren großen Schritt in Richtung Mobilität der Zukunft“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Dortmund, Barbara Brunsing. „Das Projekt InnaMoRuhr gibt Anstöße, Mobilität neu zu denken.“

Die TU Dortmund, die Bergische Universität Wuppertal und die RWTH Aachen möchten es Studierenden erleichtern, nötiges Schulwissen individuell und eigenverantwortlich aufzufrischen. Dazu entwickeln die drei Unis in einem Verbundprojekt einen Referenzprozess für ein „begleitendes Virtuelles nulltes Semester an Hochschulen in NRW (beVinuS.NRW)“, das den Studienerfolg steigern und Studienabbrüche vermeiden soll. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen fördert das Projekt ab Oktober 2022 für drei Jahre mit rund 3,5 Millionen Euro. Von den Ergebnissen sollen auch die anderen Hochschulen in NRW profitieren.

Junge Menschen, die ein Studium an einer Hochschule beginnen, bringen häufig ungleiche Wissensstände mit – beispielsweise aufgrund von unterschiedlichen Bildungsbiografien und Qualifizierungswegen für den Hochschulzugang oder durch eine Pause zwischen Schule und Studium. Für ein erfolgreiches Studium sind gesicherte schulische Kompetenzen jedoch eine wesentliche Voraussetzung. Hier setzt das Projekt beVinuS.NRW an: Die drei beteiligten Universitäten werden gemeinsam ein Programm digital unterstützter, studienbegleitender Selbstlernphasen entwickeln, das Studierenden ermöglicht, Wissenslücken begleitend zu ihrem Studium zu schließen und die für den jeweiligen Studiengang benötigten Kompetenzen aufzufrischen – und zwar passgenau dann, wenn das schulische Wissen im Studium benötigt wird.

Hochschulen bieten zwar bereits eine breite Palette von Unterstützungsangeboten für Studienanfänger*innen an, darunter zum Beispiel Vorkurse. Dabei werden die Inhalte jedoch in einem knappen Zeitraum vor Beginn der Vorlesungszeit behandelt und sind nicht auf die individuellen Bedarfe abgestimmt. Die Teilnahme ist in der Regel zudem zeit- und ortsgebunden. Mit beVinuS.NRW wird diesen Nachteilen begegnet: Durch das digitale Selbstlernen können Studierende die Angebote zeitlich sowie örtlich flexibel nutzen und genau die Inhalte wiederholen, in denen sie noch Lücken haben. Die beteiligten Universtäten streben im Zusammenwirken mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW an, ein Reformmodell zu entwickeln, damit die Teilnahme an derartigen Ergänzungsangeboten auch durch das BaföG gefördert werden kann. So sollen die Kurse den Studierenden als zusätzliche Studienleistungen angerechnet werden und bei entsprechendem Umfang die förderfähige Regelstudienzeit erhöhen. Das zu entwickelnde Programm versteht sich als Ergänzung zu Unterstützungsformaten, durch die Studierende bereits persönlich angesprochen und betreut werden, wie etwa Mentorings, Kleingruppen oder Werkstattangebote; es soll diese nicht ersetzen.

Das Projekt ist an den beteiligten Universitäten direkt an der Hochschulleitung angesiedelt. Die Prorektorin Studium der TU Dortmund, Prof. Wiebke Möhring, freut sich über die Projektförderung des Landes: „Wir beobachten schon seit längerem, dass unsere Studierenden teils sehr unterschiedliches Vorwissen aus der Schule mitbringen. Mit beVinuS.NRW leisten wir daher auch einen wichtigen Beitrag für mehr Bildungsgerechtigkeit: Denn ein erfolgreiches Studium darf nicht davon abhängen, über welchen Bildungsweg und zu welchem Zeitpunkt die Studierenden an die Uni gekommen sind.“

Die drei Universitäten werden bis September 2025 fach- und mediendidaktische Konzepte entwickeln, wie schulische Voraussetzungen diagnostiziert und bedarfsorientiert aufgefrischt und erweitert werden können. Auf dieser Grundlage erhalten die Studierenden in allen Lehrveranstaltungen ihres Studiengangs, in denen schulisches Vorwissen benötigt wird, systematisch Testmöglichkeiten und Angebote zum digitalen Selbststudium. Beteiligt sind an der TU Dortmund zunächst die Fakultäten Mathematik, Physik, Maschinenbau und Elektrotechnik sowie das Institut für Schulentwicklungsforschung. Zusätzlich begleitet die TU Dortmund das Projekt aus lern- und motivationswissenschaftlicher Sicht, um zu erforschen, wie die Struktur und die Inhalte von beVinuS.NRW aufgebaut sein müssen, um den Teilnehmenden einen konkreten Vorteil zu bringen.

Nach Projektende wird der dokumentierte Referenzprozess anderen Hochschulen in NRW zur Verfügung gestellt. Diese können dann bei der Einführung eines eigenen „begleitenden Virtuellen nullten Semesters“ auf die Vorerfahrungen der Universität Wuppertal, der RWTH Aachen und der TU Dortmund zurückgreifen.

An einer aktuellen Anhörung mit Fachpolitiker*innen des Deutschen Bundestages hat sich Prof. Dr. Nicole Knuth von der Fachhochschule Dortmund als wissenschaftliche Expertin beteiligt. Im Berliner Paul-Löbe-Haus tauschten sie sich mit jungen Menschen und Eltern aus, die Erfahrungen im Bereich der Heimerziehung haben. Eine Forschungsstudie unterstützte die Anliegen der Betroffenen, außerdem wurden die Erkenntnisse bei einem Fachgespräch im Familienausschuss eingebracht.

„Heimerziehung soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern“, erläutert Nicole Knuth mit Verweis auf die Sozialgesetzgebung. „In kaum einem anderen Bereich greift der Staat so sehr in den Alltag von Familien ein und übernimmt Verantwortung für das Leben von jungen Menschen, indem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Wohngruppen außerhalb ihres Elternhauses untergebracht werden.“ Nicht immer könne die Heimerziehung diesem Anspruch gerecht werden und trotz zahlreicher Reformbestrebung erweise sie sich anfällig für Machtmissbrauch, Ausgrenzung und Stigmatisierung.

Veranstaltet wurde das Hearing „Listen to us“ vor diesem Hintergrund durch die Parlamentarische Staatssekretärin Ekin Deligöz, Ulrike Bahr als Vorsitzende des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie die Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen (IGfH), um mit Jugendlichen, „Careleavern“, Eltern mit Wohngruppen-Erfahrungen und Politiker*innen des Bundestages über eine notwendige Weiterentwicklung der Heimerziehung zu diskutieren. Ermöglicht wurde dieses Format durch das Projekt „Zukunftsforum Heimerziehung“ (gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend), für das Nicole Knuth ihre Forschungsstudie beisteuerte.

„Ein zentrales Ergebnis des Projekts ist, dass die Stimmen der jungen Menschen und Eltern aus der Heimerziehung gehört und deren Selbstvertretung gestärkt werden muss“, sagt die Dortmunder Professorin. Aus der Studie gehe hervor, dass Eltern die Fremdunterbringung ihrer Kinder meist als tiefgreifende Krise erleben. „Die Forderung von Eltern nach einer wohnortnahen Unterbringung ihrer Kinder, die persönliche Kontakte erlaubt, ist nachvollziehbar. Auch Forderungen der jungen Menschen beispielsweise nach mehr Beteiligung in ihren Wohngruppen und nach einem Abbau von Stigmatisierung haben die beteiligten Politiker*innen mit großem Interesse gehört und konkrete Veränderungsvorschläge diskutiert“, berichtet Nicole Knuth.

Am Ende der Veranstaltung ließen sich Weiterentwicklungsvorschläge formulieren, etwa die intensive begleitende Unterstützung von Selbsthilfeorganisationen aller Betroffenengruppen. Vor allem wurde aber deutlich, wie wichtig die Sichtweisen der Betroffenen für eine konstruktive Weiterentwicklung der Heimerziehung sind und wie sinnvoll in diesem Sinne die Begleitung durch Forschung ist.

Weitere Informationen:

Zukunftsforum Heimerziehung: www.zukunftsforum-heimerziehung.de

Bildzeile (für Hearing_Heimerziehung.jpg):

Hearing zur Heimerziehung: Prof. Dr. Nicole Knuth von der Fachhochschule Dortmund und Josef Koch, Geschäftsführer der Internationalen Gesellschaft für erzieherische Hilfen (IGfH).

Wie kann das Areal rund um den Dortmunder Hafen städtebaulich weiterentwickelt werden? Mit dieser Frage haben sich rund 40 Studierende der TU Dortmund, der TU Eindhoven, der FH Potsdam, der Universität Neapel Federico II und der Berliner Hochschule für Technik bei der 11. Internationalen Frühjahrsakademie beschäftigt. Zehn Tage hatten sie Zeit, frische Ideen zu entwickeln, die sie am Mittwoch, 22. März, im Baukunstarchiv NRW präsentiert haben.

„Der Dortmunder Hafen ist in den vergangenen Jahren zunehmend in den Fokus gerückt und erste Veränderungen haben dort mit der Ansiedlung von Büros und Gastronomieangeboten bereits stattgefunden. Dass Hafenareale erfolgreich weiterentwickelt und neu erschlossen werden können, zeigen etwa die Beispiele aus Duisburg und Münster“, erklärt apl. Prof. Olaf Schmidt die Wahl des diesjährigen Themas. „Bislang wurde der Hafen überwiegend industriell und gewerblich genutzt. Mit dem Titel ‚Stadthafen – Hafenstadt‘ wollen wir – mit einem kleinen Augenzwinkern – dazu anregen, Dortmund als Hafenstadt neu zu denken und zu identifizieren“, ergänzt apl. Prof. Michael Schwarz. Die beiden Architekten haben die Internationale Frühjahrsakademie 2013 gemeinsam ins Leben gerufen.

Zehn Tage hatten die Architekturstudierenden Zeit, Pläne für den Dortmunder Hafen zu erarbeiten. Die internationalen Teams setzten sich dabei aus Studierenden der TU Dortmund, der FH Potsdam, der TU Eindhoven, der Universität Neapel Federico II und der Technischen Hochschule Berlin, die dieses Jahr zum ersten Mal dabei war, zusammen. „Dass die Teilnehmenden aus unterschiedlichen Städten und Ländern kommen, ist sehr bereichernd, da sie alle mit einem anderen Blickwinkel auf das Areal schauen“, sagt Schmidt. Diese Bandbreite zeigt sich auch in den Entwürfen, die allerdings eines gemeinsam haben: Sie alle sehen eine Mischung aus Wohnraum, Freizeitmöglichkeiten und sozialer Infrastruktur wie beispielsweise Kindertagesstätten vor.

„Das Ziel ist es, den Hafen besser in die Stadt zu integrieren und eine Verbindung zu den umliegenden Wohnsiedlungen, zum Fredenbaumpark und zum Industriebereich im westlichen Hafenbecken zu schaffen. Dieser ist als Güterumschlagplatz existenziell wichtig und bleibt in den Entwürfen daher unangetastet“, sagt Schwarz. Es gehe bei den Planungen insbesondere darum, die Fehler aus den 1960er- und 1970er-Jahren zu überwinden, als die Bezirke je nach Funktion klar voneinander abgegrenzt waren.

Die Internationale Frühjahrsakademie bietet den Studierenden die Möglichkeit, sich mit anderen angehenden Architekt*innen auszutauschen und langfristige internationale Kontakte zu knüpfen. Auch die Stadt profitiert von der Veranstaltung: Sie erhält im Anschluss einen Überblick über die Ergebnisse. Erstmals waren bei der diesjährigen Veranstaltung auch Lehrende der University of Glasgow bei der Abschlusskritik im Baukunstarchiv mit dabei.

Frühjahrsakademie der TU Dortmund

Als lokales Pendant zu der seit über 30 Jahren stattfindenden Sommerakademie in Venedig veranstaltet die Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen der TU Dortmund seit 2013 jedes Jahr die Internationale Frühjahrsakademie. Im ersten Jahr hatten sich die Teams mit der Dortmunder B1 auseinandergesetzt, 2014 standen der Wallring und 2015 der Hellweg auf dem Programm. 2016 ging es um die Stadtplätze Alter Markt, Friedensplatz und Hansaplatz. 2017 widmete sich die Akademie der Dortmunder Nordstadt und 2018 dem ehemaligen Dortmunder Südbahnhof. 2019 stand die Verdichtung des Dortmunder Unionsviertels im Fokus, 2020 die brachliegende Industriefläche des ehemaligen HSP-Areals und 2021 die Großsiedlung Scharnhorst-Ost. Im vergangenen Jahr waren zum zehnjährigen Jubiläum des Formats erstmals Gebiete in drei der teilnehmenden Städte Gegenstand der Betrachtungen: die Stadteingänge in Dortmund (B1/Schnettkerbrücke), Eindhoven und Neapel. Auch 2024 soll wieder eine Internationale Frühjahrsakademie an der TU Dortmund stattfinden.

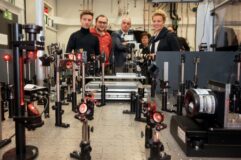

Der Europäische Forschungsrat (ERC) fördert die Forschung von Prof. Rasmus Linser von der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie der TU Dortmund mit rund zwei Millionen Euro über fünf Jahre. Aus rund 2.200 eingereichten Anträgen wurde das Forschungsvorhaben des Biophysikers für einen der begehrten ERC Consolidator Grants ausgewählt: In seinem Projekt „bypassNMR“ entwickelt Prof. Linser mit seinem Team Methoden zur Verbesserung der biomolekularen NMR-Spektroskopie. Der Europäische Forschungsrat fördert mit dem ERC Consolidator Grant herausragende Wissenschaftler*innen mit innovativen und vielversprechenden Ideen.

Prof. Rasmus Linser forscht an der TU Dortmund zur biomolekularen NMR-Spektroskopie: NMR steht für Nuclear Magnetic Resonance, also magnetische Kernresonanz. Mit dieser Technik können die Funktionen unterschiedlicher molekularer Bauteile einer Zelle im Detail untersucht werden. Insbesondere für die Klasse der Proteine kann mit dieser Technik die atomar aufgelöste, dreidimensionale Struktur, die Beweglichkeit der einzelnen Atome innerhalb des Moleküls sowie die Interaktionen der Proteine mit anderen Molekülen genau erfasst werden. Diese Informationen tragen dazu bei, dass Forscher*innen die Funktionen von Proteinen besser verstehen können – und zwar sowohl in der gesunden Zelle als auch bei Fehlfunktionen und potenziellen pharmazeutischen Interventionen.

Da die biomolekulare NMR-Spektroskopie bislang jedoch tendenziell auf kleine, weniger komplexe Proteine beschränkt ist, möchte die Gruppe um Prof. Rasmus Linser Methodik entwickeln, die die Untersuchungsmöglichkeiten auf größere und komplexere Proteine ausweiten soll. Im nun geförderten ERC-Projekt kombiniert sein Team dazu Methoden, bei denen Zielmoleküle in gelöster Phase in einer weitgehend natürlichen Umgebung untersucht werden, mit neuen Festkörper-NMR-Methoden, für die die Zielmoleküle mikrokristallin in fester Phase vorliegen. Die komplexen Experimente im Festkörper sollen einen ersten, generellen Zugang für Proteine in diesen Molekulargewichtsbereichen schaffen und damit die Basis für anschließende Untersuchungen von Dynamik und Interaktionen der Proteine in gelöster Phase bilden. Die experimentellen Innovationen werden dabei durch neuartige automatisierte Datenverarbeitung sowie Molekulardynamiksimulationen unterstützt.

Vita

Prof. Rasmus Linser, geb. 1980, ist seit 2018 Professor für biomolekulare NMR-Spektroskopie an der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie der TU Dortmund. Nach dem Chemiestudium an der Universität Göttingen und an der Universidad Autónoma de Madrid und der Promotion auf dem Gebiet der Biophysik am Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie (FMP) in Berlin verbrachte er vier Jahre an der University of New South Wales (UNSW) in Sydney und der Harvard Medical School in Boston, bevor er am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen eine Nachwuchsgruppe startete. Im Jahr 2016 wurde er auf eine Professur an der Ludwig-Maximilians-Universität München berufen. Rasmus Linser wurde u. a. ausgezeichnet mit dem Discovery Early Career Research Award des Australian Research Council (ARC), einem Emmy-Noether-Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Felix Bloch Lecture, vergeben durch die GDCh für Exzellenz in NMR-Spektroskopie.

An der TU Dortmund, wo Prof. Linser mit seiner Arbeitsgruppe einen prominenten NMR-Gerätepark aufgebaut hat, entwickelt und verbessert sein Team NMR-Methodik zur Erforschung grundlegender Prinzipien der Proteinstruktur und -dynamik in verschiedenen biologischen Kontexten. Die Forschung der Gruppe zeichnet sich durch einen starken kollaborativen Charakter aus, was durch das Mitwirken in verschiedenen Sonderforschungsbereichen und Exzellenzclustern wie dem Cluster RESOLV deutlich wird.

Über den ERC Consolidator Grant

Der Europäische Forschungsrat unterstützt mit den ERC Consolidator Grants exzellente Wissenschaftler*innen, die innerhalb eines Zeitfensters von bis zu zwölf Jahren nach ihrer Promotion eine herausragende wissenschaftliche Persönlichkeit haben entwickeln können. Die Förderung bietet die Möglichkeit, besonders innovative naturwissenschaftliche Pionierarbeit zu leisten. In der aktuellen Runde wurden etwa 14 Prozent der rund 2.200 Anträge aus ganz Europa zur Förderung ausgewählt.

Die Fachhochschule Dortmund hat mit dem Kreis-Sport-Bund Unna die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Sportvereine analysiert. Für die Jahre 2020 und 2021 zeigt die Studie insgesamt einen Mitgliederverlust. Doch dieser betrifft nicht alle Vereine gleich. Zudem fördert die Studie auch das krisenbedingte Innovationspotenzial der Sportvereine zutage.

Die Corona-Pandemie hatte einen Einfluss auf den aktiven Sportbetrieb. Wettkämpfe und Mannschaftsspiele wurden zeitweise vollständig abgesagt. Der Trainingsbetrieb war verboten oder stark eingeschränkt. Insgesamt 3.570 Mitglieder haben die Sportvereine im Kreis Unna in der Pandemie-Zeit verloren, das sind mit knapp vier Prozent, aber weniger als bundesweit mit etwa acht Prozent. Die Studie der FH Dortmund zeigt dabei: Gerade kleinere Vereine im ländlichen Raum können von ihrer starken Mitgliederbindung profitieren.

Deutlicher als den Mitgliederverlust bekommen die Vereine eine Art der Entfremdung zu spüren. „Sie berichten von weniger unbeschwertem Miteinander und Geselligkeit“, sagt Prof. Dr. Ute Fischer vom Fachbereich Angewandte Sozialwissenschaften an der FH Dortmund. Vereine würden als Dienstleister gesehen. „Auch die Verschränkung von Arbeit und Freizeit etwa durch mobiles Arbeiten führen zu einer Umorientierung – weg von verbindlichen Vereinsstrukturen hin zu individualisierten Angeboten im Fitnessstudio“, so Ute Fischer.

Die Sozialwissenschaftlerin betont zugleich, dass die größten Probleme der Vereine bereits vor der Pandemie bestanden hätten und sich durch Corona nur verstärkt hätten – etwa die Rekrutierung von Übungsleiter*innen, aber auch bei Themen wie dem Ehrenamt und der Sanierung und Erhaltung der Trainingsstätten.

„Wichtig ist, dass das Vereinsleben durch die Pandemie aber auch gestärkt werden konnte“, ergänzt Sina-Marie Levenig, FH-Dortmund-Studentin der Angewandten Sozialwissenschaften und Mitautorin der Studie. So berichten einige Vereine von einem besonderen Zusammenhalt unter den verbliebenen Mitgliedern. Und Ideen, die in der Pandemie zunächst aus der Not heraus entwickelt, sich aber inzwischen bewährt hätten, stärkten die Vereine zusätzlich.

„Dazu gehören alle Formen digitaler Kommunikation und Angebote“, so Sina-Marie Levenig. Durch die Pandemie seien Messenger-Dienste ein gängiges Mittel für Absprachen in den Vereinen, und Internet-Auftritte wurden in dieser Zeit grundlegend erneuert und um virtuelle Trainings oder Buchungs- und Bezahlsysteme erweitert. Allerdings besteht in vielen Vereinen weiterhin Unterstützungsbedarf bei der Digitalisierung. „Zudem zeigt unsere Studie, dass gerade die Vereine, die die Situation angenommen und sich zum Beispiel mit Nachbarschaftshilfen in der Corona-Zeit gesellschaftlich engagiert haben, nun weiter von einer erhöhten Aktivität ihrer Mitglieder profitieren“, ergänzt Ute Fischer.

Die Studie wurde im Auftrag des KreisSportBund Unna e.V. von September bis Dezember 2022 durchgeführt. Neben ausführlichen Interviews mit Stadtsportverband-Vorsitzenden wurden mehr als 125 Vereine im Kreis Unna befragt.

Der Ausflug in ein Pumpspeicher-Kraftwerk ist keine Selbstverständlichkeit im Lehrplan der Fachhochschule Dortmund. Daher war für Studierende des Master-Studiengangs „Energiesysteme“ der Besuch am Hengsteysee im nahegelegenen Herdecke ein besonderes Highlight des Wintersemesters.

Neben der beeindruckenden Turbine, die mit einer Leistung von rund 160 Megawatt maßgeblich zur Stabilität des Stromnetzes in der Region beiträgt, konnten die Teilnehmenden des Kurses „Elektrische Energiequellen“ auch die Leitwarte besichtigen, um die technischen Abläufe in der von RWE betriebenen Anlage nachzuvollziehen. Dr. Hans-Christoph Funke, Honorarprofessor am Fachbereich Elektrotechnik und früherer Betriebsleiter des Werks, hatte den exklusiven Blick hinter die Kulissen organisiert.

Zur Exkursion auf dem Gelände des ehemaligen Koepchenwerks gehörte außerdem die Besichtigung von zwei großen Batteriespeichern, die für sogenannte Systemdienstleistungen eingesetzt werden, um damit eine zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten. „Die 552 Batteriemodule, unter anderem von ausgedienten Elektro-Fahrzeugen, mit jeweils 100 Lithium-Ionen-Zellen haben eine Speicherkapazität von insgesamt sieben Megawatt-Stunden, die etwa eine Stunde Netzabgabe ermöglicht“, erläutert Prof. Dr. Martin Kiel, der die Exkursion mit seinem Kollegen Dr. Hans-Christoph Funke leitete.

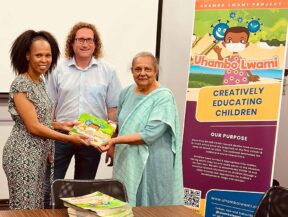

Dr. Maud Mthembu (l.) von der University of KwaZulu-Natal und Sozialwissenschaftler Prof. Dr. Michael Boecker von der FH Dortmund übergeben Ela Gandhi (r.) das Corona-Malbuch.

Der intensive Austausch zwischen der Fachhochschule Dortmund und mehreren Universitäten in Südafrika kann fortgesetzt werden. Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) und das Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) unterstützen die Kooperation für weitere vier Jahre mit circa 400.000 Euro.

„Unser Fokus liegt auf den Auswirkungen globaler Transformation und den Folgen für die Akteure der Sozialen Arbeit“, erklärt Prof. Dr. Michael Boecker, Prodekan am Fachbereich Angewandte Sozialwissenschaften der FH Dortmund. Er arbeitet seit 2019 am Aufbau eines Netzwerks mit Hochschulen und Nichtregierungsorganisation in Südafrika. Während der Corona-Pandemie hatte er gemeinsam mit der University of KwaZulu-Natal unter anderem ein Malbuch für Kinder in der Heimatsprache isiZulu herausgegeben, um Hygiene-Maßnahmen spielerisch zu erklären. Eine englischsprachige Version des Buches gibt es inzwischen auch in Ghana. Zuletzt zeigte zudem die südafrikanische Friedensaktivistin Ela Gandhi, Enkelin von Mahatma Gandhi, Interesse an dem Projekt.

„In den kommenden Jahren wollen wir uns noch stärker um den wissenschaftlichen Austausch bemühen“, sagt Prof. Boecker. Noch in diesem Jahr ist dazu eine Research-Konferenz in Johannesburg angesetzt, an der Promovierende und Master-Studierende der FH Dortmund und der Netzwerk-Universitäten teilnehmen. Dazu zählen neben der University of KwaZulu-Natal nun auch die University of Johannesburg und die Midland State University mit Sitz in Zimbabwe. „Wir konnten in der Projektfortsetzung ein weiteres Land des globalen Südens in das Wissenschaftsnetzwerk integrieren“, zeigt sich Prof. Boecker erfreut.

Zentrale Themen der Research-Konferenz sind unter anderem die Verteilung von Armut und Reichtum und die Folgen für die Gesellschaften, der Einfluss kolonialer Herrschaft auf die Länder des globalen Südens, sowie Rassismus und Diskriminierung als Herausforderungen für die Soziale Arbeit. „Die Begegnung und die wissenschaftliche Diskussion sind Basis für Verständnis und Erkenntnis“, so Prof. Boecker. „Wir wollen die nächste Generation von Wissenschaftler*innen und Sozialarbeiter*innen im globalen Norden und Süden füreinander sensibilisieren.“

Neben der Wissenschaftskonferenz sind mehrmonatige Auslands- und Forschungsaufenthalte sowie Workshops mit Nichtregierungsorganisationen geplant. Zudem sollen die Hochschulen mit einer Wissens- und Transfer-Plattform auch digital vernetzt werden. „Damit schaffen wir die Grundlage für eine künftige strategische Zusammenarbeit“, erklärt Prof. Boecker.

Der Bundespräsident hat Prof. Michael ten Hompel mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik ausgezeichnet.

Prof. Michael ten Hompel hat aufgrund seines herausragenden Engagements im wissenschaftlichen Bereich auszeichnungswürdige Verdienste erworben.

Der studierte und promovierte Elektrotechniker ist seit dem Jahr 2000 Universitätsprofessor am Lehrstuhl für Förder- und Lagerwesen an der technischen Universität Dortmund und geschäftsführender Institutsleiter am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik – bis 2018 auch für Software und Systemtechnik (ISST).

Die Entwicklung Dortmunds als Wissenschafts- und Technologiestandort hat Prof. ten Hompel in besonderem Maße und weit über sein berufliches Wirken hinaus mitgestaltet und mit großem persönlichen Einsatz nachhaltig geprägt. Dortmund hat sich in vergangenen Jahrzehnten mit über 54 000 Studierenden, sieben Hochschulen, 19 Forschungsinstituten und über 11 000 Beschäftigten zu einem attraktiven, zukunftsfähigen und international ausgerichteten Wissenschafts- und Technologiestandort entwickelt.

Schwerpunkte der Arbeit von Prof. ten Hompel liegen heute in den Bereichen Industrie 4.0, Internet der Dinge, Künstliche Intelligenz in der Logistik, Planung von Logistiksystemen, Logistiksoftware, Warehouse Management und in der Entwicklung von Materialflusssystemen. Neben der technologischen Komponente ist vor allem die gesellschaftlich-ethische Ausrichtung von Prof. ten Hompel von Bedeu-tung. Er zählt seit Jahrzehnten zu den Verfechtern von Nachhaltigkeit im Hinblick auf die Mobilität von Menschen und Gütern sowie der sozialen Verantwortung im Zeitalter von Robotik und Datenökonomien. Ein großer Verdienst war auch seine Nachhaltigkeitsinitiative, in der er die Logistikbranche bereits Anfang der 2010er Jahre aufforderte, jährlich ein Prozent ihres Rohertrages in die Logistikforschung zu investieren, um den Transport von Gütern durch den Einsatz innovativer Technologien nachhaltiger und umweltschonender zu gestalten.

Seit zehn Jahren ist er ehrenamtliches Mitglied im Kuratorium des Masterplans Wissenschaft, einem breit angelegten Netzwerk in der Stadt Dortmund, das die weitere Profilierung als Wissenschaftsstadt zum Ziel hat. Mit seinem Engagement hat er den Prozess von Beginn an aktiv mitgestaltet und die interdisziplinäre Vernetzung der Wissenschaftseinrichtungen untereinander vorangetrieben. Laut einer unabhängigen Evaluation im Jahr 2018 ist der Masterplan Wissenschaft europaweit einzigartig und ein Vorbild für andere Städte.

Prof. ten Hompel fördert zudem als echter Brückenbauer den wichtigen Dialog zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Mit viel Empathie und Begeisterung vermittelt er Bürger*innen komplexe wissenschaftliche Sachverhalte auf verständliche Art und Weise. So engagiert er sich regelmäßig mit anschaulichen, dialogorientierten Vorträgen, Diskussionsbeiträgen und Vorführungen am Dortmunder Wissenschaftstag und der Dortmunder Wissenschaftskonferenz, zuletzt im November 2020 zum Thema „Künstliche Intelligenz“.

Mit seiner exzellenten interdisziplinären Forschung hat er maßgeblich dazu beigetragen, die Logistik als eines von sieben wissenschaftliche Kompetenzfeldern in Dortmund zu etablieren und darüber hinaus das Ruhrgebiet als anerkanntes Zentrum für Logistik und IT auch international sichtbar zu machen.

Darüber hinaus engagiert er sich seit 2014 ehrenamtlich in den Gremien Jury und Council der Logistics Hall of Fame. Ziel der Logistics Hall of Fame ist es, als weltweite Plattform die Meilensteine der Logistik zu dokumentieren und ihre Macher auszuzeichnen, um so die Bedeutung der Logistik für Wirtschaft und Gesellschaft zu un-terstreichen und Innovationen anzustoßen. Die Digitalisierung des Logistikstandortes Dortmund hat er mit Leuchtturmprojekten wie dem Effizienz Cluster Logistik Ruhr maßgeblich vorangetrieben. Als Wegbereiter des „Internet der Dinge“ (IoT) in Deutschland hat er Europas bedeutendstes Logistikforschungscluster inhaltlich definiert und in die Praxis umgesetzt. Dabei hat Prof. ten Hompel nie nur die technologischen Innovationen, sondern auch den verantwortungsvollen Umgang mit neuen Technologien und die sichere Interaktion von Mensch und Maschine im Blick behalten.

Darüber hinaus begleitet er Unternehmen der Löhr Beteiligung GmbH (LB GmbH) sowie die LB GmbH selbst seit vielen Jahren als Ideengeber und Berater. Ein gemeinsames Forschungsprojekt des Landes NRW legte den Grundstein für eine damals einzigartige logistische Cloud-Plattform zur Optimierung des Lagers und der Materialflüsse. Zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen sowie Start-Ups sind im Zuge der Corona-Pandemie mit neuen online-basierten Geschäftsmodellen erfolgreich.

Durch eine Vielzahl von ausgezeichneten Publikationen, seine Mitgliedschaft in der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, die Auszeichnung als „Bürger des Ruhrgebietes 2018“ sowie seine Aufnahme in die „Hall of Fame der Logistik“ ist das Wirken von Prof. ten Hompel weit über die regionalen Grenzen sichtbar und erfährt große Wertschätzung.

Beim Neujahrsempfang von „RESOLV – Ruhr explores solvation“, dem gemeinsamen Exzellenzcluster von TU Dortmund und Ruhr-Universität Bochum (RUB), kamen zahlreiche Wissenschaftler*innen und Studierende der beiden Universitäten zusammen, um einen Rückblick auf das vergangene Jahr zu werfen und gemeinsam auf das bevorstehende Jahr zu schauen.

In dem 2012 gegründeten Verbundprojekt forschen derzeit rund 200 Mitglieder daran, die Rolle von Lösungsmitteln in chemischen Reaktionen, industriellen Prozessen und biologischen Vorgängen zu entschlüsseln. „RESOLV ist ein Leuchtturmprojekt mit einem Fokus auf Internationalisierung, Diversität, Digitalisierung und Nachhaltigkeit“, sagte Prof. Martin Paul, Rektor der Ruhr-Universität Bochum, in seinem Grußwort. „Das Exzellenzcluster war auch wegweisend für die Kooperation in der Research Alliance Ruhr.“ In der 2022 gegründeten Forschungsallianz richten die TU Dortmund und RUB zusammen mit der Universität Duisburg-Essen unter dem Dach der Universitätsallianz Ruhr vier Research Center und ein College ein; die Forscher*innen des Research Center Chemical Sciences and Sustainability werden das Exzellenzcluster RESOLV mit neuen Themen und Techniken bereichern.

TU-Rektor Prof. Manfred Bayer hob in seiner Rede personelle Erfolge von RESOLV hervor. So konnte die TU Dortmund im August 2022 etwa Humboldt-Professor Edvardas Narevicius willkommen heißen, ein Vorreiter der Ultra-Tieftemperaturchemie. Jüngst wurden die RESOLV-Mitglieder Prof. Rasmus Linser (TU Dortmund) und Prof. Viktoria Däschlein-Gessner (RUB) für einen der begehrten ERC Consolidator Grants des Europäischen Forschungsrats ausgewählt, für den sie eine Förderung von jeweils rund zwei Millionen Euro erhalten. „Mit dem Verbundprojekt sind herausragende wissenschaftliche Initiativen entstanden. Ich bin insofern sicher, dass RESOLV auch zukünftig ausgezeichnete Forschungsleistungen erzielt“, sagte Prof. Bayer.

Durch den Rück- und Ausblick führte RESOLV-Sprecherin Prof. Martina Havenith. Darin beschrieb sie auch den Einsatz von RESOLV für Wissenschaftler*innen aus dem Ausland: So konnten sechs Forscher*innen aus der Ukraine ihre Forschung nach dem Kriegsausbruch in dem Exzellenzcluster fortführen, drei von ihnen bleiben dauerhaft. Kürzlich hat RESOLV einen offenen Brief zur Unterstützung der Demonstrierenden im Iran veröffentlicht, der mittlerweile von 152 Forscher*innen des Ruhrgebiets unterschrieben wurde. Auch um den jüngsten wissenschaftlichen Nachwuchs kümmert man sich im Exzellenzcluster. So wird RESOLV in diesem Jahr erstmals Partner bei „Jugend forscht“ sein, dem Schüler- und Jugendwettbewerb im Bereich Naturwissenschaften und Technik.

Prof. Havenith stellte auch den diesjährigen Gastredner Dr. Christoph Müller vor. Der Geschäftsführer der VDZ Technology gGmbH sprach über Ansätze der CO2-armen Produktion von Zement und Beton – auf den ersten Blick ein überraschendes Thema für RESOLV, doch Prof. Havenith betonte: „Moderne Forschung lebt vom Blick über den Tellerrand hinaus.“ Dr. Müller stellte heraus, dass die Chemie einen Beitrag zur Dekarbonisierung von Beton leisten kann, der nach Wasser das weltweit meistgenutzte Material ist und dessen Produktion sehr CO2-intensiv ist.

Der diesjährige Promotionspreis ging an Dr. Ilja Rodstein, der für seine Doktorarbeit zum Thema „Challenging Ligand Purification“ eine Urkunde sowie ein Preisgeld von 2.000 Euro entgegennahm.

Der Hochschulrat der TU Dortmund startet in neuer Zusammensetzung ins Jahr 2023. Bei der konstituierenden Sitzung für die vierte Amtsperiode wurden am Freitag, den 3. Februar, drei neue Mitglieder begrüßt: Mit Oliver Hermes, Dr. Hendrik Neumann und Elke Niermann sind nun drei Dortmunder Unternehmenspersönlichkeiten im Gremium vertreten. Prof. Johanna Weber wurde zur neuen Vorsitzenden in Nachfolge von Prof. Ernst Rank gewählt, der das Amt 15 Jahre lang innehatte.

TU-Rektor Prof. Manfred Bayer hieß die neuen Mitglieder im Namen des Rektorats willkommen. „Es freut mich außerordentlich, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit Ihrer Expertise die Entwicklung der Universität in diesem Gremium mitzugestalten“, sagte er. Oliver Hermes ist Vorstandsvorsitzender und CEO der WILO Gruppe. Das global tätige Technologieunternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund und stellt Pumpen und Pumpensysteme her. Dr. Hendrik Neumann ist Mitglied der Geschäftsführung der Amprion GmbH, einem Übertragungsnetzbetreiber mit Sitz in Dortmund. Er hat an der TU Dortmund Elektrotechnik studiert und auch promoviert. Elke Niermann ist Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin in der Dortmunder Kanzlei audalis Kohler Punge & Partner. Sie hat Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der TU Dortmund studiert und engagiert sich außerdem als Vorstandsmitglied der Gesellschaft der Freunde der TU Dortmund.

Ministerialrätin Katrin Linssen übergab die Bestellungsurkunden im Auftrag der Ministerin für Kunst und Wissenschaft des Landes NRW, Ina Brandes, an die Hochschulratsmitglieder, die damit offiziell im Amt sind, und stellte die im Hochschulrat gelungene Kooperation zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft heraus. Der neu formierte Hochschulrat wählte Prof. Johanna Weber zur Vorsitzenden. Die Psychologieprofessorin war bis 2021 Rektorin der Universität Greifswald und ist seither Mitglied im Hochschulrat der TU Dortmund. Sie übernahm den Vorsitz von Prof. Ernst Rank, der das Amt seit Gründung des Gremiums im Jahr 2007 ausgeübt hatte. Nach 15 Jahren trat er gemeinsam mit den Gründungsmitgliedern Ulrich Reitz und Dr. Bettina Böhm für eine weitere Amtszeit nicht mehr an. Zur stellvertretenden Vorsitzenden wurde Prof. Karin Lochte gewählt.

„Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und die neue Aufgabe, auch wenn die Fußstapfen, die Ernst Rank nach dieser langen Zeit hinterlässt, groß sind“, sagte die neue Vorsitzende, Prof. Johanna Weber. Als Vorsitzender des Hochschulrats leitete Prof. Rank über drei Amtszeiten zahlreiche Findungskommissionen, um die Wahl von Rektoratsmitgliedern vorzubereiten. Mit viel Fingerspitzengefühl moderierte er die Prozesse, war stets mit Rat und Tat zur Seite und behielt das Wohl der Universität im Blick. 1990 an die damalige Universität Dortmund erstberufen, war er der TU Dortmund auch nach dem Wechsel auf die Professur Bauinformatik an der TU München im Jahr 1997 stets verbunden geblieben.

Der Hochschulrat

Insgesamt zählt der Hochschulrat der TU Dortmund acht externe Mitglieder. Neben den drei neuen Mitgliedern und der Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden gehören Dr. Joann Halpern, Prof. Joachim Treusch und Isabel Rothe dazu. Das Gremium besteht seit Reform des Hochschulgesetzes im Jahr 2007. Es berät das Rektorat und übt die Aufsicht über dessen Geschäftsführung aus. Zu den Aufgaben des Hochschulrats gehören unter anderem die Wahl des Rektorats, die Zustimmung zum Hochschulentwicklungsplan und zum Wirtschaftsplan sowie die Feststellung des Jahresabschlusses. Die Mitglieder werden vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft für eine Amtszeit von fünf Jahren bestellt, nachdem der Senat die Liste bestätigt hat.

Bild: Der neue Hochschulrat der TU Dortmund (v.l.): Prof. Karin Lochte, Elke Niermann, Dr. Joann Halpern, Oliver Hermes, Prof. Johanna Weber, Dr. Hendrik Neumann, Isabel Rothe und Prof. Joachim Treusch.

Ein direkter Ergebnistransfer aus der Wissenschaft, gemeinsame Forschung und Entwicklung sowie zahlreiche Vernetzungs- und Weiterbildungsangebote – das bietet das neue Kompetenzzentrum für digitale Produktionstechnologien an der TU Dortmund zukünftig kleinen und mittleren Unternehmen der Region. Das Kompetenzzentrum, an dem neben vier Fakultäten der TU Dortmund auch die Wirtschaftsförderung der Stadt Dortmund beteiligt ist, wurde am Mittwoch, 29. März, offiziell eröffnet.

„Damit Unternehmen aktuelle Herausforderungen, die sich etwa aus dem technologischen Wandel, der Klimakrise und den Tendenzen zur Deglobalisierung ergeben, meistern können, sind sie auf Innovationen angewiesen. Ihnen fehlen jedoch häufig die Zeit und teilweise auch die Fachkräfte und technischen Voraussetzungen für Entwicklungsprojekte. An dieser Stelle kommt das neue Kompetenzzentrum für digitale Produktionstechnologien ins Spiel“, erklärte Prof. A. Erman Tekkaya, Leiter des Instituts für Umformtechnik und Leichtbau und Initiator des neuen Zentrums.

Die Fakultäten Maschinenbau, Wirtschaftswissenschaften, Bio- und Chemieingenieurwesen sowie Elektrotechnik und Informationstechnik bringen ihre wissenschaftliche Expertise auf den verschiedenen Themenfeldern ein und helfen den Unternehmen, ihr Innovationspotenzial zu steigern. Das Centrum für Entrepreneurship & Transfer der TU Dortmund unterstützt mit Seminaren und Netzwerkveranstaltungen und die Wirtschaftsförderung Dortmund sowie die Aluminium Deutschland fungieren als Schnittstelle zu den Unternehmen der Region. Ebenfalls beteiligt sind mit Otto Fuchs und KIST zwei Partner aus der Praxis. Das neue Kompetenzzentrum ist Teil der TU concept GmbH, mit der sich die Universität unter anderem an Start-ups beteiligt.

„Im Rahmen des Kompetenzzentrums können Forschungsprojekte schnell und unbürokratisch umgesetzt und neue Technologien somit zügig in der Wirtschaft angewendet werden“, sagte Prof. Tekkaya. „Zudem bietet es die Chance, bestehende Netzwerke zu bündeln und neue Kooperationen aufzubauen, um so den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Dortmund weiter zu stärken.“

Die Eröffnungsveranstaltung, bei der unter anderem TU-Rektor Prof. Manfred Bayer und Heike Marzen von der Wirtschaftsförderung Dortmund anwesend waren, nutzten viele Vertreter*innen von regionalen Unternehmen, um sich über das neue Angebot zu informieren.

Bild: Kamen zu Eröffnung des Kompetenzzentrums für digitale Produktionstechnologien im Rudolf-Chaudoire-Pavillon der TU Dortmund zusammen (v.l.): Prof. Manfred Bayer (Rektor der TU Dortmund), Prof. Norbert Kockmann (Apparate Design – Wissenschaftlicher Beirat), Prof. Andreas Hoffjan (Unternehmensrechnung und Controlling – Wissenschaftlicher Beirat), Alessandro Selvaggio (Geschäftsführer des Kompetenzzentrums), Wolfgang Heidrich (Aluminium Deutschland – Verbandsbeirat), Heike Marzen (Wirtschaftsförderung Dortmund – Verbandsbeirat), Prof. A. Erman Tekkaya (Institut für Umformtechnik und Leichtbau – Wissenschaftlicher Beirat), Dr. Lukas Kwiatkowski (Otto Fuchs – Industriebeirat), Adolf Edler von Graeve (KIST Deutschland – Industriebeirat) und Frank Grützenbach (Wirtschaftsförderung Dortmund ‑ Verbandsbeirat).

Beim 83. Dortmunder Dialog der Gesellschaft zur Förderung des Strukturwandels in der Arbeitsgesellschaft e.V. (GFS) hat Prof. Dr. Jan-Philipp Büchler vom Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Dortmund mit namenhaften Vertretern der Dortmund Wirtschaft diskutiert.

Der Wirtschaftsprofessor für Unternehmensführung lehrt und forscht seit fast 15 Jahren an der FH Dortmund zu sogenannten Hidden Champions, den mittelständischen Unternehmen, die in ihrer Nische Weltmarktführer sind. „Die Dortmunder Hidden Champions zeichnen sich durch eine besonders hohe Innovationskraft aus“, so Prof. Büchler. Laut seinen Erhebungen melden sie im Schnitt mehr als 40 Patente pro 1.000 Mitarbeitende an. Zum Vergleich: Bei den großen DAX-Unternehmen seien es auf die gleiche Mitarbeitendenzahl bezogen nur sechs Patente.

Die Dortmunder Hidden Champions stecken bis zu 15 Prozent ihrer Gewinne in neue Forschung, lobte der Wirtschaftsprofessor im Gespräch mit Vertretern von vier Dortmunder Exzellenz-Unternehmen – dem Nanofabrikationsspezialisten Raith, dem IT-Dienstleister Materna, dem Halbleiterproduzenten Elmos und dem Pumpenhersteller Wilo. „Wir sind hier in Dortmund wirklich gut aufgestellt“, sagte Prof. Büchler auch mit Blick auf die in Dortmund ansässig Forschungseinrichtungen vom Fraunhofer- bis zum Helmholz-Institut.

Dabei spiele die exzellente Hochschullandschaft in der Region eine bedeutende Rolle, betonte Dr. Thorsten Kettner, Group Director Strategy & Innovation bei Wilo. Denn für die Hidden Champions sei die Suche nach Talenten die größte Herausforderung, um sich weiter im Markt behaupten zu können. „Wir brauchen noch mehr hervorragend ausgebildete Menschen“, ergänzte Dr. Burkhard von Spreckelsen, Vice President Corporate Strategy von Elmos. Materna-Aufsichtsratschef Dr. Winfried Materna wünschte sich zudem eine breite Imagekampagne für Dortmund als Wirtschaftsstandort mit hoher Lebensqualität.

Der Dortmunder Dialog wird einmal im Jahr von der Gesellschaft zur Förderung des Strukturwandels in der Arbeitsgesellschaft organisiert. Die 83. Auflage des Dortmunder Dialogs mit dem Titel „Hidden Champions made in Westfalen – Wie werden? Wie bleiben?“ fand in der Industrie- und Handelskammer zu Dortmund statt.

Das Projekt „CargoTrailSense_AI“ hat einen weiteren Meilenstein erreicht: Für die Forschung zur Sicherheit von Lkw im Straßenverkehr hat die Fachhochschule Dortmund einen 13,6 Meter langen Auflieger der Krone Nutzfahrzeug Gruppe am Werk im niedersächsischen Werlte abgeholt.

Durch die vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr mit der Innovationsinitiative mFUND bereitgestellten Fördermittel konnte neben dem Auflieger auch eine Zugmaschine des niederländischen Lkw-Produzenten DAF beschafft werden. Auf dem Forschungsgelände F&T LaSiSe beginnt nun die eigentliche Arbeit. Dafür werden im nächsten Schritt vom Projektpartner „BPW – Bergische Achsen“ Sensoren in die Achsen eingebaut sowie mit integrierten Sensoren versehene Luftfederbälge vom Projektpartner Continental. Neu entwickelte TPMS-Sensoren und ein Prototypen Steuergerät der Projektpartner Impaqed und OKIT kommen nun ebenfalls zum Einsatz. Der Projektpartner Ralf Damberg von Log4-Consult GmbH baut parallel das Netzwerk weiter aus, welches in Zukunft Interesse daran hat, am Realtest des Systems, zusammen mit dem Stadthafen Lünen, teilzunehmen.

Das Forschungsprojekt CargoTrailSense_AI dient der Entwicklung neuer Assistenz- und Telematik Systeme in der Logistik, wie etwa automatischer Last- und Lastverteilungserkennung (Gesamtbeladung, Lastverteilung und Lastverteilungsänderungen), Predictive Maintenance und Straßenzustandserkennung.

„Die Firma Krone hat mit einer sehr kurzen Lieferzeit das schnelle Vorankommen des Projekts aktiv unterstützt“, lobt Projektleiter Marius Jones, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Maschinenbau der FH Dortmund. Die Firma hatte für das FH-Dortmund-Projekt extra Produktionskapazitäten verschoben. „Mit dem Auflieger können wir nun die Sensorik unter experimentellen Bedingungen auf der Teststrecke und im Feld erproben und kommen einen großen Schritt in Richtung serientauglicher Messtechnik weiter.“

Björn Budde, Vertriebsleitung Deutschland des Fahrzeugwerks Bernard Krone GmbH & Co. KG: „Für uns als Trailerhersteller ist die Ladungssicherung ein relevantes Thema und wir freuen uns, CargoTrailSense_AI zu unterstützen. Uns war es wichtig, schnellstmöglich ein Fahrzeug stellen zu können, um das Projekt nach vorne zu bringen. Wir wünschen der Fachhochschule Dortmund viel Erfolg bei der weiteren Forschung.“

Projektpartner sowie Mitarbeitende und Studierende der FH Dortmund haben den Auflieger am 18. Januar persönlich in Werlte abgeholt. Vor Ort gab es für die Projektteilnehmenden zudem eine mehrstündige Werksbesichtigung bei Krone mit Einblicken in die Fertigung und in das modernste, komplett automatisierte Beschichtungszentrum Europas.

Der Europäische Forschungsrat fördert die Forschung von JProf. Max Hansmann von der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie der TU Dortmund mit rund 1,5 Millionen Euro über fünf Jahre. Aus rund 3.000 eingereichten Ideen wurde das Forschungsvorhaben des organischen Chemikers für einen der begehrten ERC Starting Grants ausgewählt: In seinem Projekt CC-CHARGED erforscht JProf. Hansmann fundamental neue Stoffklassen der organischen Chemie. Der Europäische Forschungsrat fördert mit dem ERC Starting Grant herausragende Nachwuchswissenschaftler*innen, die bereits exzellente Forschungsarbeit geleistet haben.

In der organischen Chemie erforschen Wissenschaftler*innen die Synthese und Eigenschaften neuer kohlenstoffhaltiger Verbindungen. Diese organischen Verbindungen werden gemäß ihren funktionellen Gruppen in bestimmten Stoffklassen gruppiert. Während viele dieser Stoffklassen inzwischen sehr gut untersucht sind, lassen sich einige aufgrund ihrer hohen Reaktivität nur unter extremen Bedingungen charakterisieren, z. B. bei sehr niedrigen Temperaturen. In seinem grundlagenorientierten Projekt CC-CHARGED – Strongly Polarized Carbon: Taming Fundamental Intermediates and Their Applications – will JProf. Max Hansmann jetzt neue Wege bei der Stabilisierung hoch reaktiver und schwer fassbarer Stoffklassen gehen. Sein Ansatzpunkt ist dabei die Polarisierung der Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung. Erste Grundlagen konnte die Arbeitsgruppe um den Chemiker im vergangenen Jahr bereits mit der Synthese eines bei Raumtemperatur stabilen Diazoalkens erarbeiten. Sollte es auf Basis dieses neuen Polarisierungskonzepts gelingen, weitere instabile und bislang schwer fassbare Stoffklassen zu stabilisieren, würde dies den strukturellen Raum an organischen Stoffklassen erheblich erweitern. Dadurch könnten sich neue Möglichkeiten zur Synthese von Wirkstoffmolekülen oder zur Entwicklung neuer Materialen ergeben.

Vita

JProf. Max Hansmann, geb. 1987, ist seit 2019 Juniorprofessor an der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie der TU Dortmund. Seit 2020 leitet er eine Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe. Zuvor promovierte er als Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes und des Fonds der chemischen Industrie (FCI) an der Universität Heidelberg auf dem Gebiet der homogenen Goldkatalyse. Als Feodor-Lynen-Stipendiat der Alexander-von-Humboldt-Stiftung forschte er als Postdoc an der University of California in San Diego, USA. 2018 gründete er an der Universität Göttingen seine erste unabhängige Nachwuchsgruppe. Seine Arbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet, etwa mit dem Ernst-Haage-Preis des Max-Planck-Instituts für Chemische Energiekonversion, dem Preis der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Universitätsprofessor*innen (ADUC), dem Dozentenpreis des Fonds der Chemischen Industrie und dem ORCHEM-Preis der Liebig-Vereinigung für Organische Chemie der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh).

Über den ERC Starting Grant

Der Europäische Forschungsrat fördert mit den ERC Starting Grants herausragende Nachwuchswissenschaftler*innen, deren Promotion zwischen zwei und sieben Jahren zurückliegt. Das Programm bietet ihnen die Möglichkeit, ihre wissenschaftliche Karriere unabhängig voranzutreiben. Wer einen ERC Starting Grant beantragt, muss sein Potenzial für wissenschaftliche Unabhängigkeit und Reife bereits nachgewiesen haben. In der aktuellen Runde wurden knapp 14 Prozent der rund 3.000 Anträge zur Förderung ausgewählt.

Mit dem Begriff Nachhaltigkeit können acht von zehn Bundesbürger*innen etwas anfangen, bringen ihn aber zumeist mit ökologischen und klimatischen Zielen in Verbindung. Konkrete Folgen werden für den Kauf von Lebensmitteln und Haushaltsgeräten sowie für das Heizen gesehen, kaum dagegen für Geldanlagen und Versicherungen. Die Versicherungswirtschaft sollte mehr über ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit kommunizieren, lautet ein Ergebnis einer aktuellen repräsentativen Umfrage vom Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Dortmund.

Ein Ziel der Studie zur Nachhaltigkeit und Versicherungen aus Sicht von Kund*innen war, das Wissen und die Einstellung der bundesdeutschen Haushalte zum Thema Nachhaltigkeit zu untersuchen und herauszufinden, ob sie diese unter anderem auch mit Versicherungen in Verbindung bringen. Weiteres Ziel war, festzustellen, ob die aktuell starke Geldentwertung (Inflation) das Interesse an nachhaltigem, teilweise aber auch teurerem Konsum zugunsten preiswerter Produkte und Dienstleistungen verdrängt. Schließlich war Ziel, eine Nachhaltigkeitstypologie der Bevölkerung zu erstellen.

Nachhaltig wird mit ökologisch und klimafreundlich übersetzt

Immerhin 82 Prozent der Befragten konnten mit dem Begriff Nachhaltigkeit grundsätzlich etwas anfangen. In eigenen Definitionen betonten sie überwiegend den ökologischen Aspekt der Nachhaltigkeit. „Die aktuelle Klimadebatte beeinflusst die Haltung stark“, erläutert Prof. Dr. Matthias Beenken, einer der Studienautoren und Lehrender am Fachbereich Wirtschaft der FH Dortmund. „Dabei umfasst der Begriff Nachhaltigkeit auch noch andere Umweltziele sowie Ziele der sozialen Gerechtigkeit und der guten Unternehmensführung.“

Für 70 Prozent ist Nachhaltigkeit persönlich wichtig. Daraus werden am häufigsten Konsequenzen für die Bereiche Lebensmitteleinkauf, Heizung und technische Haushaltsgeräte gezogen, dagegen überwiegend nicht für Geldanlagen und für Versicherungen. Wenn sich die Befragten zwischen teureren, aber nachhaltigen, oder preiswerteren, nicht nachhaltigen Angeboten entscheiden sollen, geht das nur bei Lebensmitteleinkauf, Heizung und technischen Haushaltsgeräten sowie Kleidung mehrheitlich zugunsten der Nachhaltigkeit aus. Bei Mobilität, Restaurantbesuchen und Kosmetik halten sich Nachhaltigkeits- und Preisorientierte in etwa die Waage. Dagegen dominiert bei Urlaubsreisen, Geldanlagen und Versicherungen die Preisorientierung.

Bezüge zwischen Nachhaltigkeit und Versicherungen selten bekannt

„Das kann bei Versicherungen damit zusammenhängen, dass vielen Kund*innen gar nicht klar ist, dass Versicherungen nachhaltig sein können“, sagt Co-Autor Prof. Dr. Hubert Bornhorn. „Beispielsweise dient eine private Altersvorsorge der Generationengerechtigkeit und damit der Nachhaltigkeit, weil man die Finanzierung des Lebensstandards im Alter nicht künftigen Steuerzahler*innen überlässt. Tatsächlich aber gibt es noch weitaus mehr Bezüge zur Nachhaltigkeit wie nachhaltige Kapitalanlagen, nachhaltige Versicherungsprodukte nicht nur in der Lebensversicherung oder einen nachhaltigen Versicherungsbetrieb.“

Bisher haben nur sieben Prozent der Befragten Werbung und sechs Prozent Informationen zur Nachhaltigkeit ihrer Versicherungen wahrgenommen. „Dazu muss man wissen, dass die rechtlichen Grundlagen für solche Informationen seitens der EU bis heute sehr lückenhaft und Versicherer deshalb dem Risiko ausgesetzt sind, Greenwashing und damit irreführende Aussagen zur Nachhaltigkeit vorgehalten zu bekommen“, erklärt Co-Autor Prof. Dr. Lukas Linnenbrink. Immerhin 26 Prozent der Teilnehmer*innen äußern ein Interesse an Informationen zur Nachhaltigkeit von Versicherungen. Dieser Anteil liegt sogar bei mehr als 40 Prozent, wenn die Befragten schon Werbung oder andere Informationen erhalten haben. „Versicherer sollten das als Chance begreifen, durch verstärkte Kommunikation und glaubhafte Beispiele ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit zu verdeutlichen“, so Lukas Linnenbrink.

28 Prozent sparen künftig am Versicherungsschutz

Die besonders seit dem Ukraine-Krieg hohe Inflation berührt die Befragten besonders stark im Bereich Lebensmitteleinkauf und Heizen, seltener dagegen bei Geldanlagen und bei Versicherungen. Noch kann eine Mehrheit der Befragten mit den Folgen der Inflation umgehen. Viele haben Sparmaßnahmen ergriffen, am häufigsten (64 Prozent) im Bereich Energie. Sollte die Inflation weiter anhalten oder sich verstärken, ist mit einer Zunahme von Sparmaßnahmen auch in anderen Bereichen des privaten Konsums zu rechnen. Mehr als jeder Zehnte würde dann zusätzlich zu derzeit schon 17 Prozent der Befragten an den Versicherungen sparen, insgesamt dann 28 Prozent. „Damit könnten Existenzsicherungen und Vorsorge in Gefahr geraten“, so Linnenbrink.

Zwei Drittel der Befragten halten Nachhaltigkeit explizit nicht für eine vorübergehende Mode. Aber immerhin 40 Prozent stellen die Nachhaltigkeit zurück, solange die Preise weiter steigen. Umgekehrt zeigen sich 44 Prozent bereit, ihr Verhalten zu verändern. „Diese Verhaltensveränderungen werden zumeist mit Verzicht und Einsparungen, mit Reparatur oder Wiederverwendung gebrauchter Geräte verbunden“, berichtet Studien-Co-Autor Prof. Dr. Jens Mörchel. „Darin steckt für Versicherer eine Chance, positive Aspekte der Nachhaltigkeit wie die Investition in neue, bessere Energieerzeugungen und nachhaltige Produkte mithilfe seiner Anlagen und Versicherungsanlagen zu betonen.“

Details zur Studie:

Die Studie der Professoren Matthias Beenken, Hubert Bornhorn, Lukas Linnenbrink und Jens Mörchel vom Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Dortmund basiert auf einer repräsentativen Befragung von 2.000 Personen zwischen 18 und 69 Jahren. Repräsentativität besteht hinsichtlich Alters- und Geschlechterverteilung, Herkunft aus den Bundesländern und Schulbildung. Die Befragten stammen aus einem etablierten Panel und wurden im Zeitraum vom 23.11. bis 5.12.2022 online durch das Kölner Marktforschungsinstitut HEUTE UND MORGEN GmbH befragt. Die Datenbeschaffung wurde aus Stiftungsmitteln finanziert.

Hintergrund: