In dieser Rubrik fassen wir alle Mitteilungen und Kurzinformationen zu den Entwicklungen und Angeboten der Dortmunder Hochschulen zusammen. Die Inhalte umfassen sowohl Informationen zu Forschungen und wissenschaftlichen Projekten als auch zu Veranstaltungen, Förderungen, Personalpolitik und vieles mehr.

Hinweis: Wenn Sie auf die Fotostrecke gehen und das erste Bild anklicken, öffnet sich das Motiv und dazu das Textfeld mit Informationen – je nach Länge des Textes können Sie das Textfeld auch nach unten „ausrollen“.

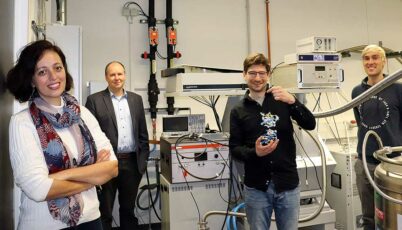

Dortmunder und Wiener Forscher entwickeln mit LipidCreator einzigartige Software

Erkenntnisse mittels neuer Lipid-Analyse können schnelle und zielgerichtete Diagnose sowie Prognose von Krankheiten unterstützen

Die vielfältigen Funktionen der Lipide im menschlichen Körper nutzt die Forschung zunehmend, um Erkrankungen früher zu diagnostizieren und deren Verläufe besser vorherzusagen. Zwar haben Lipide ein großes Potenzial als Biomarker, doch ihre Analyse war bisher technisch aufwändig. Daher haben Forscher des Leibniz-Instituts für Analytische Wissenschaften (ISAS) und des Instituts für Analytische Chemie der Universität Wien erstmals eine Software für gezielte massenspektrometrische Analysen von Lipiden entwickelt. „LipidCreator hat eine hohe klinische Relevanz. So können wir mit der Software schneller und effizienter als zuvor spezifische Lipidgruppen und Lipidsignalmoleküle, die wir mittels Massenspektrometrie entschlüsselt haben, bestimmen. Damit gewinnen wir beispielsweise Erkenntnisse über die Blutgerinnung und die Genese von Thrombosen“, erläutert Ass.-Prof. Dipl.-Biol. Robert Ahrends von der Universität Wien und ehemaliger Leiter der Arbeitsgruppe „Lipidomics“ am ISAS.

Verschiedene Anwendungsbereiche und große Lipid-Datenbank

Die neue Software, über die jetzt die renommierte Fachzeitschrift „Nature Communications“ berichtet, ist ein wichtiger Schritt, um die Analyse aller Lipide in einer Zelle, in einem Gewebe bzw. in einem Organismus zu etablieren. Sie ermöglicht nicht nur neue Untersuchungen in der Gesundheitsforschung, sondern kommt auch für verschiedene Laborumgebungen infrage. Gleichzeitig dient LipidCreator als riesige Bibliothek des Lipid-Wissens.

Lipide spielen für die Gesundheit eine wichtige Rolle

Lipide sind chemisch sehr unterschiedlich, komplex aufgebaut und bestehen aus Kombinationen verschiedener Bausteine, wie etwa Zuckern, Fettacylen und Bindungstypen. In der öffentlichen Wahrnehmung sind sie gemeinhin als krank- und dickmachende Fette verschrien – dabei tragen sie im menschlichen Körper eine wichtige Rolle. Denn das Leben ist eingehüllt von Lipiden, Fetten und Wachse: Sie bilden Zellen und Organellen, vermitteln Informationen, schützen den Organismus vor den rauen Umweltbedingungen und dienen als Energiebausteine.

Die für LipidCreator erforderliche Massenspektrometrie ist in den vergangenen Jahren sowohl schneller als auch empfindlicher geworden. Bis zu 500 Lipiden lassen sich heute mittels Massenspektrometer analysieren.

Über das ISAS

Das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften – ISAS – e.V. entwickelt leistungsfähige Analyseverfahren mit Fokus auf die Gesundheitsforschung: Mit seinen Innovationen trägt das ISAS dazu bei, die Prävention, Frühdiagnose und Therapie von Krankheiten zu verbessern. Ziel des Instituts ist es, eine individuell auf Patienten zugeschnittene Präzisionsmedizin voranzutreiben.

Das ISAS kombiniert dafür das Fachwissens aus Chemie, Biologie, Physik sowie Informatik und arbeitet mit zahlreichen nationalen und internationalen Kooperationspartnern zusammen. Das Institut wurde 1952 gegründet und beschäftigt rund 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an drei Standorten in Dortmund und Berlin.

Mehr Informationen unter www.isas.de.

Bildzeile: Mit LipidCreator lassen sich zum Beispiel Blutplasma charakterisieren und die Rolle der Lipide bei der Aktivierung von Thrombozyten analysieren.

Foto: ISAS

Fachhochschule wird buchstäblich sichtbarer

Für buchstäblich mehr Sichtbarkeit sorgt die FH auf ihrem Campus an der Emil-Figge-Straße im Stadtteil Barop. An den Gebäuden 38b und 44 erstrahlt jeweils der Schriftzug „Fachhochschule Dortmund“.

Besonders eindrucksvoll zur Geltung kommt der FH-typische kräftige Orange-Farbton der Acrylglas-Buchstaben künftig von der Dämmerung bis zum Sonnenaufgang: Dann steuert ein Helligkeitssensor automatisch die installierte LED-Technik.

Zusätzlich zu den Buchstaben zieren ebenfalls orangefarbene Leucht-Konturen als Abschluss drei Gebäude-Ecken, um symbolisch den FH-Campus zu markieren.

Die neuen Fassaden-Elemente sind das Ergebnis einer gemeinsamen Aktion der Dezernate Hochschulkommunikation und Facilitymanagement der Fachhochschule. Sie hatten die einleuchtende Idee zusammen entwickelt und auf den Weg gebracht.

Buchstaben in Zahlen

Montagehöhe: rund 16 Meter (Haus 44) bzw. 10 Meter (Haus 38b)

Länge eines Schriftzuges: rund 9 Meter

Versalhöhe (Großbuchstabe): rund 0,5 Meter

Hintergrund

Der Campus Emil-Figge-Straße ist der größte Standort der Fachhochschule Dortmund.

Dort befinden sich die Fachbereiche Angewandte Sozialwissenschaften, Architektur, Informatik und Wirtschaft.

Weitere Einrichtungen sind unter anderem die Bibliothek, der Allgemeine Studierenden-Ausschuss (AStA), das Studienbüro, die Zentrale Studienberatung und der Career Service, die Talentförderung sowie die Transferstelle.

Mitten auf dem Campus steht die Mensa „kostBar“ des Studierendenwerks Dortmund.

Bildzeile: Neue Leucht-Elemente der Fachhochschule am Campus Emil-Figge-Straße präsentieren Marion Kriewaldt-Paschai (Dezernentin Hochschulkommunikation) und Martin Hübner (Dezernent Facilitymanagement), hier exemplarisch mit einem Buchstaben und einer Kontur.

Foto: FH Dortmund / Roland Baege

Neues DFG-Graduiertenkolleg für personalisierte Medizin bewilligt

Mit ihrem gemeinsamen Antrag haben die Fachhochschule Dortmund und die Medizinische Fakultät der Universität Duisburg-Essen (UDE) die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) überzeugt: Sie fördert die Einrichtung eines Graduiertenkollegs für herausragende Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler mit rund 5 Mio. Euro. Geforscht wird an einem der großen Zukunftsthemen in der Medizin: ihrer wissens- und datenbasierten Personalisierung – wovon Patientinnen und Patienten direkt profitieren. Dass die FH Dortmund sich als starke Partnerin beteiligen kann, ist ein Novum im Zusammenhang mit einer Förderung durch die DFG.

Wissenschaft basiert auf der Analyse von Daten. Ihre Digitalisierung eröffnet der Forschung ganz neue Möglichkeiten. Die universitäre Medizin verfügt über einen immer größer werdenden Datenschatz, aus dem die Wissenschaft immer neue Erkenntnisse ziehen und so zunehmend individuellere Therapieansätze finden kann. Damit das strukturiert klappt, bedarf es neuer Methoden zur Daten- und Wissensintegration. Hier setzt das neue Graduiertenkolleg an.

Ziel von Prof. Dr. Britta Böckmann, Sprecherin des Graduiertenkollegs, und Co-Sprecher Dr. Felix Nensa ist es, medizinisches Wissen und die größer werdenden Datenmengen so zu verzahnen, dass immer individualisierte Therapieansätze und informiertere Entscheidungen möglich werden. Darum setzen die Forschenden nicht alleine auf Künstliche Intelligenz (KI), sondern integrieren bewusst auch Nutzererfahrung und -verhalten. Denn mittels KI lassen sich zwar völlig unbekannte, hochkomplexe Zusammenhänge, Muster und Kausalitäten erkennen. Voraussetzung ist aber, dass Daten mit medizinischem Wissen von Expertinnen und Experten verknüpft werden. Prof. Dr. Britta Böckmann: „Hier kooperieren wir mit der Fakultät für Informations- und Kognitionswissenschaften der UDE, die absolute Experten auf dem Gebiet der Nutzerinteraktion sind.“

Der Nachwuchs forscht breit und interdisziplinär am Beispiel Melanom, also dem schwarzen Hautkrebs. Die teilnehmenden Doktorandinnen und Doktoranden können während des dreijährigen Curriculums in der Informatik, in der Psychologie sowie in der Medizininformatik promovieren. Hier besteht ein enger Schulterschluss mit der Fachhochschule Dortmund – ein nächster wichtiger Schritt zum Ausbau dieser schon seit 2012 existierenden Kooperation.

Ringvorlesungen, ein jährlicher Kongress sowie ein Retreat für Austausch und Networking runden das Programm ab.

Bildzeile: Prof. Dr. Britta Böckmann ist Sprecherin des Graduiertenkollegs.

Foto: privat

Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert bis 2025

Technische Universität Dortmund wirbt

6,2 Millionen Euro für Graduiertenkolleg ein

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat das Graduiertenkolleg (GRK) 2193 „Anpassungsintelligenz von Fabriken im dynamischen und komplexen Umfeld“ der TU Dortmund verlängert. Insgesamt 6,2 Millionen Euro fließen von Oktober 2020 bis Ende 2025 für dieses Projekt. Sprecher ist Professor Jakob Rehof von der Fakultät für Informatik.

„Ich freue mich sehr über diese Verlängerung“, sagte er nach der Entscheidung, „ist dies doch auch eine Anerkennung für die bereits geleistete Arbeit.“ Das Graduiertenkolleg umfasst Doktorandinnen und Doktoranden aus unterschiedlichen Fachdisziplinen an insgesamt zehn wissenschaftlichen Einrichtungen der TU Dortmund. Sie sind an den fünf Fakultäten Informatik, Maschinenbau, Wirtschaftswissenschaften, Architektur und Bauingenieurwesen sowie Elektrotechnik und Informationstechnik angesiedelt. Daneben sind das RIF e.V. Institut für Forschung und Transfer, das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML sowie mehrere Industriepartner in das GRK eingebunden. Neben der Möglichkeit, ihre Dissertation im Bereich der Anpassungsplanung von Fabriksystemen zu erarbeiten, können die Doktorandinnen und Doktoranden durch ein speziell auf das GRK zugeschnittene Qualifizierungsprogramm ihre fachlichen und methodischen Kompetenzen gezielt ausbauen. Zudem steht dem GRK eine virtuelle Modellfabrik als Lern- und Forschungsumgebung zur Verfügung.

Hintergrund des GRK 2193 ist die stark ansteigende Dynamik und Intensität der Produktionsabläufe in Fabriken. Diese zwingen Unternehmen immer häufiger, ihre Fabriksysteme schnell und effizient an neue Anforderungen anzupassen. Die hierbei entscheidenden Wettbewerbsfaktoren sind die Anpassungs- bzw. Reaktionszeit sowie die Effizienz der Anpassungsmaßnahmen. Dies erfordert die Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen im Unternehmen. Dieser steht jedoch auf Seiten der Wissenschaft bislang kein ausreichender methodischer oder terminologischer Austausch der notwendigen Disziplinen gegenüber.

Das Graduiertenkolleg zielt darauf ab, Doktorandinnen und Doktoranden interdisziplinär im Bereich der ganzheitlichen Fabrikanpassungsplanung forschen zu lassen. Damit wird mittelfristig auf eine Verbesserung der Zusammenarbeit in der Praxis hingearbeitet. Ein Beispiel: Die Automobilindustrie steht vor der Herausforderung, ihre Pkw zu elektrifizieren. Dafür muss die Produktion in den Fabrikhallen umgebaut werden. Bislang geschieht das, indem zumeist die werkseigenen Ingenieure versuchen, die Maschinen und Arbeitsabläufe neu auszurichten. Mit dem GRK gehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedenster Forschungsrichtungen die neue Herausforderung an und bringen ihr Know-how übergreifend über ihre speziellen Wissensfelder hinaus ein. Damit kann der Umstellungsprozess im Werk beschleunigt und effizienter gestaltet werden

Graduiertenkollegs sind Einrichtungen der Hochschulen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, die die DFG für maximal neun Jahre fördert. Im Mittelpunkt steht die Qualifizierung von Doktorandinnen und Doktoranden im Rahmen eines thematisch fokussierten Forschungsprogramms sowie eines strukturierten Qualifizierungskonzepts. Eine interdisziplinäre Ausrichtung der Graduiertenkollegs ist erwünscht und wird beim Dortmunder GRK 2193 umgesetzt. Ziel ist es, die Promovierenden auf den komplexen Arbeitsmarkt „Wissenschaft“ intensiv vorzubereiten und gleichzeitig ihre frühe wissenschaftliche Selbstständigkeit zu unterstützen. So werden unter anderen internationale Forschungskolloquien organisiert, um einen differenzierteren und fachlich vertieften Austausch mit Vertretern aus Forschung und Praxis zu erzielen.

Bildzeile: Professor Jakob Rehof von der Fakultät für Informatik ist Sprecher des Graduiertenkollegs 2193 „Anpassungsintelligenz von Fabriken im dynamischen und komplexen Umfeld“.

Foto: JENSNIETH.COM

Erfolgreich weitere Projekte der Landesregierung eingeworben

TU Dortmund baut die 5G-Forschung weiter aus

Beim Mobilfunknetz 5G haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik weitere Forschungsprojekte eingeworben. Der Bereich für Kommunikationsnetze setzte sich gleich mit zwei Projektvorhaben erfolgreich im Förderwettbewerb 5G.NRW durch.

Dabei geht es nicht um das Telefonieren oder die digitale Nutzung der 5G-Funktechnologie für jedermann. Themen für die TU -Forscherinnen und -Forscher sind vielmehr die für die Industrie interessanten lokalen 5G-Campusnetze im Frequenzbereich 3.700 bis 3.800 MHz. Campusnetz steht für ein lokal abgegrenztes Funknetz mit 5G-Technik. Dort können Firmen beispielsweise besonders zuverlässig vollautomatisierte Produktionssysteme in ihren Fabriken steuern. Auf diesem Feld ist die TU Dortmund erfolgreich. Professor Christian Wietfeld sagt: „Wir freuen uns, über das Competence Center 5G.NRW hinaus nun die 5G-Forschung langfristig am Standort der TU Dortmund ausbauen und sichern zu können. Mit der Rolle als Konsortialführer im Projektvorhaben Plan & Play und als Verbundpartner im Vorhaben 5Guarantee werden wir einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, den anforderungsgerechten Einsatz von 5G als Schlüsseltechnologie in industriellen Campusnetzen zu beschleunigen.“

Beim Projekt Plan & Play, bei dem die TU Dortmund Konsortialführer ist, hat die Arbeitsgruppe um Prof. Wietfeld bereits erfolgreiche Vorarbeiten geleistet. Sein Team hat einen Campusnetzplaner entwickelt, mit dem Firmen in wenigen intuitiven Schritten ermitteln können, welche Gebühren anfallen, wenn sie ein eigenes Campusnetz betreiben wollen. Ziel des weiterführenden Projekts Plan & Play ist es, potenziellen Anwendern zu helfen, wenn es um die Frage geht, welche Hard- und Software sie benötigen, um ein 5G-Netzwerk zu betreiben. Dazu wird der Campusnetzplaner zu einem vollwertigen, frei zugänglichen Netzplanungswerkzeug für 5G-Campusnetze ausgebaut. Die zum Einsatz kommenden Netzplanungsfunktionen bauen auf aktuelle Algorithmen des Online-Lernens auf. Gemeinsam mit den Projektpartnern Riedel Communications (Wuppertal) und Fraunhofer IML (Dortmund) wird das Projekt in verschiedenen Anwendungsfeldern des Sport- und Eventbereichs – etwa der Formel 1 oder Rock am Ring – und zellularer Intralogistik erprobt und optimiert.

Das zweite Projekt 5Guarantee zielt darauf ab, 5G-Campusnetze fortlaufend zu überwachen, damit beispielsweise in einer Fabrik gewährleistet ist, dass die Produktion so automatisiert läuft wie geplant. Viele Unternehmen haben bereits in der Produktion ihre Maschinen miteinander vernetzt. Jetzt geht es darum, diese Strukturen zu nutzen und auszubauen. Diese anspruchsvollen Ziele des Projekts wird die TU Dortmund mit ihrer 5G-Expertise gemeinsam mit einem Konsortium unter der Leitung des Beratungsunternehmens WIK-Consult umsetzen. Dabei arbeiten die Partner mit produzierenden Unternehmen aus NRW – etwa dem Haushaltsgerätehersteller Miele und dem Produzenten elektrischer Verbindungstechnik und Elektronik Weidmüller aus Detmold – zusammen. Eingebunden werden zudem innovative Start-ups beider IT-Sicherheit wie auch der funktionalen Sicherheit. Im Themenfeld der automatisierten Produktion sind ausgewiesene Expertinnen und Experten der Ruhr-Universität Bochum mit an Bord. Darüber hinaus bietet das in 5Guarantee konzipierte System auch die Möglichkeit, den Kommunikationsverkehr der Produktionsanlagen abzubilden, der in Zukunft entstehen könnte. Damit werden dem Betreiber einer Fabrik mögliche Engstellen und Ausbaubedarfe frühzeitig aufgezeigt.

Bildzeile: Das „Wireless Communications Laboratory“ der TU Dortmund dient als mobiles Labor für Feldversuche rund um die 5G-Technologie.

Foto: TU Dortmund

Gemeinsame Kommission verleiht Auszeichnung

Universitätsbibliothek der TU Dortmund belegt Platz 1 in der Disziplin „selbsterklärend“

Die gemeinsame Kommission für Informationskompetenz des Deutschen Bibliotheksverbands e. V. und des Vereins Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare hat die besten Konzepte für eine sich selbst erklärende Bibliothek prämiert. Der erste Platz ging an die Universitätsbibliothek (UB) der TU Dortmund.

„Superpraktisch“ findet Annika Krzyzanowski (24) die Abgabe von ausgeliehenen Büchern in der Universitätsbibliothek der TU Dortmund. „Reinspringen, in zehn Sekunden am Automaten abgeben und fertig“, sagt die Studentin der Erziehungswissenschaft. Aber auch die Fernleihe würde gut funktionieren. Franziska Schäfer (22) findet sich „gut zurecht“, wenn sie Bücher sucht. Zwar habe die Studentin für das Lehramt Musik und katholische Theologie bei den Suchwörtern üben müssen, um an die gesuchte Fachliteratur zu kommen. „Man muss die Schlagwörter eingrenzen, sonst ist das Angebot riesig“, meint sie, „aber das ist bei Google ja auch nicht anders.“ Fabian Dillenhöfer (28) nutzt die UB schon seit neun Jahren – erst als Student, jetzt als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Maschinenelemente. Er hat in den vergangenen Jahren den Wandel vom physischen Buch zum E-Book begleitet. „Unkompliziert“ sei das Laden von E-Books, „einfach den Code einscannen und das Buch ist superschnell auf dem Rechner.“

Die gemeinsame Kommission der beiden Bibliotheksverbände würdigte insbesondere die konsequente Orientierung auf Selbstbedienung an der UB Dortmund. „Einfach und intuitiv zu nutzende Services“ würden hier angeboten. Der sehr moderne Katalog verfüge über eine große Zahl an personalisierten Diensten. Er sei eine höchst effektive Erstanlaufstelle für die Recherche und die Verfügbarkeit von Literatur im Internet. Die Bibliothek nennt dieses Konzept selbst KISS, „Keep it simple and smart“.

Das habe auch dafür gesorgt, dass in der Coronakrise eine optimale Literaturversorgung gewährleistet war. Diese Erfahrung teilt auch UB-Vielnutzerin Franziska Schäfer, die dreimal pro Woche die angebotenen Arbeitsplätze nutzt: „Der Service war auch unter Corona-Bedingungen gut, auch wenn man jetzt merkt, dass der Stress für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugenommen hat.“

Dr. Ute Engelkenmeier, Leiterin des Geschäftsbereichs Service und Information, findet die Prämierung sehr erfreulich. Die Bibliothek nimmt die Auszeichnung als Motivation, ihre Konzepte für die Nach-Corona-Zeit und für den Neubau mit Blick auf die Kundinnen und Kunden auf höchstmöglichem Niveau zu halten. „Die UB Dortmund wird Innovationsmotor bleiben und in einer komplexen Informationswelt alle Dienste so transparent und einfach wie möglich gestalten“, sagt sie. Im Übrigen trage die UB ihren Teil dazu bei, dass Studierende jede Menge Medienkompetenz erwerben: Recherchieren, bewerten, verwenden.

Bildzeile: Die Zentralbibliothek der TU Dortmund.

Foto: Aliona Kardash/TU Dortmund

Platz 1 unter 162 Teams aus 35 Ländern

Studierende der TU Dortmund erfolgreich bei internationalem Data Mining Cup

Studierende der Fakultät Statistik und der Fakultät für Informatik der TU Dortmund haben beim jährlich stattfindenden DATA MINING CUP, einem internationalen Wettbewerb für intelligente Datenanalyse und Prognose, gemeinsam den ersten Platz belegt. Damit konnten sie sich gegen 161 Teams von 126 Universitäten aus 35 Ländern durchsetzen. Das Team aus Dortmund, das sich aus 16 Bachelor- und Masterstudierenden zusammensetzte, erhielt ein Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro.

Im Zentrum des Wettbewerbs steht immer eine Fragestellung aus dem Bereich Maschinelles Lernen. Dieses Jahr bestand die Aufgabe darin, durch die Analyse eines Datensatzes möglichst präzise das Kaufverhalten der Kundinnen und Kunden eines Online-Shops und die damit verbundenen Abverkäufe und Lagerkosten vorherzusagen. Eine besondere Herausforderung lag aus Sicht der Studierenden darin, die Verkaufszahlen für Produkte zu prognostizieren, die in einer Werbeaktion verkauft werden. Um den Algorithmus beim Lernen von Zusammenhängen zwischen Produkten und Verkäufen an unterschiedlichen Tagen zu unterstützen, extrahierten sie über 50 verschiedene Produktmerkmale.

Innerhalb von elf Wochen entwickelten die Dortmunder Studierenden des Bachelor-Projekts „Big Data Analytics Lab“ der Fakultät für Informatik und der Master-Lehrveranstaltung „Fallstudien II“ der Fakultät Statistik eine innovative Lösung aus zwei kombinierten, unterschiedlich trainierten Prognosemodellen, mit der sie sich in dem internationalen Wettbewerb gegen die Konkurrenz durchsetzen konnten.

Da die Lehre im Sommersemester aufgrund der Corona-Pandemie digital stattfand, haben sich die Studierenden mit ihren vier Betreuern in wöchentlichen Online-Meetings getroffen und gemeinsam Ideen erarbeitet, Algorithmen programmiert und Zwischenergebnisse diskutiert. So konnten die Lehrenden grundlegende Methoden des Maschinellen Lernens vermitteln und trotz der physischen Distanz zu den Studierenden wichtige praktische Fragestellungen in Kleingruppen diskutieren.

Die TU Dortmund trat in diesem Jahr erstmals mit einem fakultätsübergreifenden Team an, in dem die Studierenden ihre Fähigkeiten aus den unterschiedlichen Disziplinen einbringen konnten und interdisziplinäre Bestandteile der Datenanalyse vermittelt wurden. Prof. Katja Ickstadt, Dekanin der Fakultät Statistik, und Prof. Gernot A. Fink, Dekan der Fakultät für Informatik, freuen sich: „Wir sind stolz auf diese übergreifende Zusammenarbeit zwischen den beiden Fakultäten und den großartigen Erfolg unserer Studierenden bei diesem internationalen Wettbewerb. Wir werden die erfolgreiche Lehrveranstaltung auch zukünftig in unserem gemeinsamen Master-Studiengang Data Science an der TU Dortmund anbieten und die interdisziplinäre Lehre damit ausweiten.“

Der DATA MINING CUP, an dem sich jährlich nationale und internationale Bildungseinrichtungen beteiligen und der als größter seiner Art gilt, wird seit 2000 von der prudsys AG veranstaltet.

Bildzeile: Das erfolgreiche Studierenden-Team der TU Dortmund hat aufgrund der Corona-Pandemie online am DATA MINING CUP teilgenommen.

Collage: Britta Grimme /TU Dortmund

Land NRW unterstützt Projekt mit rund 1,9 Millionen Euro

„InnaMoRuhr“ erforscht Pendelverkehr zwischen Ruhr-Universitäten

Das Forschungsprojekt könnte die nachhaltige Mobilität von 120.000 Studierenden der Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr) voranbringen: Verkehrsminister Hendrik Wüst übergab einen Förderbescheid über 1,9 Millionen Euro für das Vorhaben

„InnaMoRuhr“, das von der TU Dortmund, der Ruhr-Universität Bochum und der Universität Duisburg-Essen in den nächsten drei Jahren durchgeführt wird. Ziel ist es, das Pendeln zwischen den vier Standorten der UA Ruhr zu erleichtern. Immerhin können Studierende schon seit Gründung des Bildungsraums Ruhr hoch drei im Jahr 2009 Lehrveranstaltungen bei den Nachbaruniversitäten besuchen.

„Was für den Wissenstransfer zwischen den Universitäten schon lange gelingt, machen wir jetzt in Sachen Mobilität besser. Ein vernetztes Angebot, das die Hochschulstandorte Dortmund, Bochum, Essen und Duisburg direkt miteinander verbindet“, sagte Minister Wüst. „Eine gute Anbindung und Erreichbarkeit ist ein Standortfaktor – auch für Forschungseinrichtungen. Deshalb investieren wir 1,9 Millionen Euro Landesmittel für die Erforschung und Entwicklung von intelligenter Mobilität zwischen den Hochschulen. Damit kommen wir einem Ziel der Ruhr-Konferenz ein großes Stück näher: Die Stärkung des Wissensstandortes in der Metropolregion Ruhrgebiet.“

„Wenn alles gut läuft, werden die Neuansätze, die am meisten Erfolg versprechen, von den etablierten Verkehrsanbietern, aber auch von neuen Anbietern, dauerhaft umgesetzt“, hofft Projektkoordinator Prof. Johannes Weyer von der TU Dortmund. „Das könnte nicht nur die Mobilität der Studierenden, sondern auch von rund 20.000 Beschäftigten zwischen den drei Universitäten verändern.“

Das Projekt besteht aus mehreren Bausteinen: Im ersten Schritt sollen mithilfe von Befragungen Mobilitätsbedarfe erhoben und Lücken im Öffentlichen Nahverkehrsangebot identifiziert werden. Daraus wollen die Forscherinnen und Forscher Szenarien einer nachhaltigen Mobilität der Zukunft entwickeln. Die Szenarien, die am meisten Erfolg versprechen, sollen im Verkehrs-Simulator SimCo modelliert und in Simulationsexperimenten auf ihre Machbarkeit hin überprüft werden. Was könnte das konkret heißen? Ein elektrisch angetriebener Shuttlebus mit beispielsweise zwölf Sitzplätzen pendelt zwischen zwei Standorten. Am Ende der Strecke steht jeweils eine Ladestation, die den Shuttlebus mit Energie versorgt.

Diese und andere neue, lokal emissionsfreie Technologien sowie innovative Moblitätsservices – wie etwa Ridesharing per App, also eine Mitfahrgelegenheit – würden die Projektbeteiligten im Reallabor testen. Örtliche Verkehrsanbieter wie DSW21, Bogestra und VRR wollen die Forscherinnen und Forscher einbeziehen. Angehörige der drei UA Ruhr-Universitäten würden für einen Zeitraum von sechs Monaten die Möglichkeit erhalten, die neuen Pendeloptionen zu einem günstigen Tarif zu testen und deren Umsetzbarkeit im Realbetrieb zu erproben.

Insgesamt hat das Projekt ein Volumen von 2,4 Mio. Euro. Rund 80 Prozent der Summe stellt das NRW-Ministerium für Verkehr in den Jahren von 2020 bis 2023 bereit. Das Projekt wird interdisziplinär von sechs Arbeitsgruppen aus Soziologie, Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften getragen. Beteiligt sind neben Prof. Johannes Weyer von der TU Dortmund Prof. Michael Roos und Prof. Constantinos Sourkounis von der Ruhr-Universität Bochum sowie Prof. Heike Proff, Prof. Petra Stein, Prof. Frank Kleemann und Prof. Pedro José Marrón von der Universität Duisburg-Essen.

Bildzeile: v.l. Prof. Heike Proff, Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre & Internationales Automobilmanagement der Universität Duisburg-Essen, Hendrik Wüst, Minister für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Prof. Metin Tolan, Prorektor Finanzen der TU Dortmund, Prof. Uta Hohn, Prorekorin für Planung und Struktur der Ruhr-Universität Bochum, Prof. Johannes Weyer, Professur für Techniksoziologie an der TU Dortmund, Prof. Barbara Buchenau, Prorektorin für Gesellschaftliche Verantwortung, Diversität & Internationalität der Universität Duisburg-Essen, und Prof. Michael Roos, Lehrstuhl für Makroökonomie der Ruhr-Universität Bochum.

Foto: VM / Simon Bierwald/TU Dortmund

Internationale Kooperation zur Mathematikdidaktik

Prof. Susanne Prediger von der TU Dortmund in das Executive Committee des internationalen Mathematikdidaktik-Verbands ICMI gewählt

Prof. Susanne Prediger vom Institut für Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts der Fakultät für Mathematik der TU Dortmund ist in den Vorstand der Internationalen Kommission für Mathematikunterricht (ICMI) gewählt worden. Ihre Amtszeit beginnt am 1. Januar 2021.

Die erste Gratulation zu ihrer neuen Aufgabe kam von der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM). „Wir freuen uns, dass die deutschsprachige Mathematikdidaktik nun über Susi Prediger in diesem wichtigen internationalen Gremium vertreten ist“, hieß es dort. Die Dortmunder Mathematikdidaktik-Professorin wurde bei der ICMI-Generalversammlung als „Member-at-large“ in das Executive Committee der ICMI gewählt.

Prof. Susanne Prediger studierte an der Technischen Hochschule Darmstadt von 1990 bis 1996 Mathematik, Geschichte und Sozialkunde für das Höhere Lehramt. Nach mehreren Stationen übernahm sie 2006 die Professur für Didaktik der Mathematik am Institut für Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts der TU Dortmund. Seit 2017 ist sie Vize-Direktorin des Deutschen Zentrums für Lehrerbildung Mathematik (DZLM), von 2017 bis Ende 2020 ist sie Präsidentin der European Society for Research in Mathematics Education. Seit 2019 gibt Prediger die Zeitschrift Educational Studies in Mathematics heraus. Jüngst war sie Mitglied der Arbeitsgruppe Corona und Bildung der Leopoldina-Akademie.

„Der internationale Austausch über wissenschaftliche Ansätze und Ergebnisse zum Mathematiklehren und -lernen ist ein wichtiger Beitrag zur Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Disziplin Mathematikdidaktik. Langfristiges Ziel ist die Verbesserung der mathematischen Bildung in allen Ländern“, sagt sie. Die ICMI widmet sich der Forschung und Entwicklung zum Mathematikunterricht. Die Organisation ist eine Kommission der Internationalen Mathematischen Union (IMU), dem Berufsverband aller Mathematikerinnen und Mathematiker, der die internationale Zusammenarbeit in der Mathematik fördert.

Die ICMI wurde 1908 auf dem Internationalen Mathematiker-Kongress in Rom mit dem anfänglichen Auftrag gegründet, die Ähnlichkeiten und Unterschiede im Mathematikunterricht der Sekundarstufe zwischen verschiedenen Ländern zu analysieren. Diese Ziele und Aktivitäten hat die ICMI in den letzten Jahren erheblich erweitert.

Die ICMI bietet ein Forum zur Förderung der Reflexion, Zusammenarbeit sowie des Austauschs und der Verbreitung von Ideen zum Lehren und Lernen von Mathematik von der Grundschule bis zur Universität. Es fördert die Schaffung, Verbesserung und Verbreitung aktueller Forschungsergebnisse und der verfügbaren Unterrichtsressourcen.

Unter den internationalen Organisationen, die sich dem Mathematikunterricht widmen, zeichnet sich die ICMI nach eigenen Angaben durch seine engen Beziehungen zu den Fachgemeinschaften von Mathematikern und Mathematiklehrern sowie zu seinen Fachgebieten aus.

Prof. Susanne Prediger arbeitet seit 2006 an der TU Dortmund.

Foto: Roland Baege/TU Dortmund

Neue Plattform für fotografische Arbeiten der FH Dortmund

Digitales Gedächtnis mit Recherchefunktion

Photographicstudies.net, die Plattform der Fotografie-Studiengänge der Fachhochschule Dortmund, ist online. Das umfangreiche Archiv präsentiert Arbeiten der Studierenden und Absolvent*innen, sowie Publikationen und Ausstellungen. Namhafte ehemalige FH-Absolvent*innen wollen sich beteiligen.

Die Internetseite bietet einen umfassenden Einblick in die fotografische Bandbreite der Bachelor- und Master-Studiengänge am Fachbereich Design. „Wir möchten den Studierenden einen dauerhaften Raum zur Präsentation ihrer Arbeiten geben,“ sagt Professorin Susanne Brügger, Initiatorin der Seite und Lehrende an der FH Dortmund.

Sichtbarkeit ist für kreative Arbeiten von eminenter Bedeutung. Photographicstudies.net will jungen fotografischen Talenten eine Plattform bieten, um über ihre Arbeiten zu informieren und den Kontakt zu den Fotograf*innen zu ermöglichen. Über die Personen-Suche kann gezielt nach Werken und Ausstellungsbeteiligungen gesucht werden.

Die Seite versteht sich als Mittlerin zwischen den Studierenden, Agenturen und Redaktionen sowie als Anlaufstelle für Studieninteressierte. „Gleichzeitig dient sie auch ganz ausdrücklich als Schnittstelle in die Forschung zu fotografischen Fragestellungen und gesellschaftlichen Themen“, sagt Professorin Brügger.

Studierende der FH Dortmund können ihre Arbeiten auf der Seite jederzeit hochladen; das Team hinter photographicstudies.net steht dabei gern beratend zur Verfügung. Auch ehemaligen Absolvent*innen steht die Plattform offen. Dargestellt werden ausschließlich Arbeiten, die während des Studiums entstanden sind.

Bildzeile: Die Plattform „photographic studies“ ist das digitale Archiv für Fotografie der Fachhochschule Dortmund.

Foto: Caro Tolkemit

Ungenutzte Wärme wird wiederverwertet

Internationales Forschungsteam recycelt Wärmeenergie für Informationsverarbeitung

Beim Betrieb von elektronischen Geräten geht Energie durch Wärme verloren. Während diese Wärme bei großen Maschinen bereits genutzt werden kann, war das auf dem Niveau von Mikroprozessoren bislang noch nicht möglich. Einem internationalen Forschungsteam unter Leitung der TU Dortmund ist dies nun gelungen. Die Ergebnisse präsentieren sie in der renommierten Fachzeitschrift Nature Communications.

Etwa 1,5 Prozent des gesamten elektrischen Energieverbrauchs der Welt wird mittlerweile für die Informations- und Kommunikationstechnologien aufgewendet, also beispielsweise für die Nutzung von Computern und Mobiltelefonen. Bei ihrem Betrieb wird ein großer Teil dieser Energie nutzlos in Wärme umgewandelt, die aufwändig weggekühlt werden muss. Manche leistungsstarke Computerprozessoren werden so heiß, dass man darauf Spiegeleier braten könnte.

Um diese Problematik anzugehen, muss einerseits der Energieverbrauch weiter reduziert werden, andererseits kann der Versuch unternommen werden, die entstehende Hitze wieder in nutzbare Energie umzuwandeln. Bei großen Maschinen gelingt das prinzipiell schon seit einiger Zeit. Bei Automobilen können beispielsweise in kleinen „Dampfmaschinen“ oder thermoelektrischen Generatoren die heißen Verbrennungsgase genutzt werden, um Strom für die Bordelektronik zu gewinnen.

Auf dem Niveau sehr kleiner Prozessoren, deren einzelne Komponenten wenige Milliardstel Meter groß sind, war eine solche Wandlung von Wärme in nutzbare Energie bisher nicht möglich. Genau dies ist nun einem Team von Forscherinnen und Forschern aus Dortmund, St. Petersburg, Nottingham, Kiew und Le Mans gelungen. Ihre Ergebnisse präsentieren sie in der aktuellen Ausgabe der renommierten Fachzeitschrift Nature Communications.

In moderner Elektronik werden in einem Prozessor pro Sekunde eine Milliarde oder mehr Schaltprozesse durchgeführt. Bei jedem Schaltprozess wird der Prozessor aufgeheizt und kühlt danach ab, bis es zum nächsten Schaltprozess kommt. Daher schwankt die Temperatur des Prozessors entsprechend: Er wird pro Sekunde eine Milliarde Mal aufgeheizt und abgekühlt.

Die Forscherinnen und Forscher simulierten in ihren Untersuchungen die Schaltprozesse im Chip durch den Beschuss mit Laserpulsen in einem Abstand von einer Milliardstel Sekunde. Die daraus resultierende periodische Temperaturvariation nutzten sie, um damit aus der ungenutzten Wärme wiederverwertbare Energie zu erzeugen und in eine magnetische Schicht zu übertragen. Eine solche Schicht kann zur Speicherung und Verarbeitung von Information verwendet werden: Die gewonnene Energie in Form von Magnonen, den elementaren Teilchen einer Spin-Welle, kann zum Schalten der magnetischen Schicht und damit zum Betrieb von Geräten der Informationstechnologie genutzt werden.

„Eine solche Temperaturmodulation ist bereits in vielen elektronischen Geräten vorhanden“, sagt Dr. Alexey Scherbakov, der Teil des Forschungsteams um den Physiker und zukünftigen TU-Rektor Prof. Manfred Bayer ist. „Mit unserer Forschung konnten wir zeigen, wie man sie nutzen kann, anstatt sie zu verschwenden.“

Bildzeile: Auch in diesem Gerät könnte die Abwärme wieder genutzt werden.

Foto: TU Dortmund

Abschied von Prof. Ursula Gather nach zwölf erfolgreichen Jahren

Prof. Manfred Bayer tritt sein Amt als Rektor der Technischen Universität Dortmund an

Wechsel an der Spitze der TU Dortmund: Prof. Manfred Bayer hat im September das Amt des Rektors der Universität übernommen. Er folgt auf Prof. Ursula Gather, die die TU Dortmund über zwei Amtsperioden zwölf Jahre lang geführt hat. Sie geht nach 34 Berufsjahren als Professorin an der TU Dortmund in den Ruhestand.

Prof. Manfred Bayer war am 24. April mit überwältigender Mehrheit von der Hochschulwahlversammlung zum neuen Rektor gewählt worden. Zuvor hatte der auch international sehr renommierte Wissenschaftler 18 Jahre lang an der Fakultät Physik der TU Dortmund gelehrt und geforscht. Zudem war er von 2008 bis 2019 Vorsitzender des Senats der Universität gewesen.

Der neue Rektor will die erfolgreiche Arbeit seiner Vorgängerin fortsetzen. Als ein Ziel formuliert er, dass er die Bedingungen für die Studierenden weiter verbessern will, insbesondere die Betreuungsrelation, also das Verhältnis der Zahl der Studierenden zu den Lehrkräften. In der Amtszeit von Prof. Gather hatte sich die Zahl der Studierenden von 22.000 auf mehr als 34.000 erhöht – ein landesweiter Trend aufgrund der doppelten Abiturjahrgänge und einer zunehmenden Studierneigung der jungen Generation.

Zudem will Prof. Bayer den Studienerfolg weiter steigern. Dafür erwägt er, ein „nulltes“ Semester einzuführen. Der neue Rektor will die Universität noch internationaler ausrichten, aber auch die regionalen Kooperationen ausbauen – zum Beispiel mit der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, der FH Dortmund und innerhalb der UA Ruhr-Universitäten. Sein Anliegen ist es auch, die Platznot an der Universität weiter zu lindern. Wichtig sei zudem, in gewissen Bereichen Drittmittel aus neuen Förderprogrammen einzuwerben, um im Forschungswettbewerb weiter mithalten zu können, sagt er.

Mit ihrer Wiederwahl 2015 und insgesamt zwölf Amtsjahren hat die scheidende Rektorin Prof. Gather die TU Dortmund maßgeblich geprägt: Insgesamt 228 Neuberufene zählte die TU Dortmund in ihrer Amtszeit von September 2008 bis heute. Drei von fünf Professorinnen und Professoren, die derzeit hier tätig sind, hat sie ernannt. Um bestmögliche Bedingungen für Lehre, Studium und Forschung zu schaffen, entwickelte das Rektorat ein Modell für eine bedarfsgerechte und leistungsorientierte Verteilung der Finanzmittel an die Fakultäten. Zudem schloss die TU Dortmund in die Spitzengruppe der jungen Universitäten Deutschlands auf: Bis zu ihrem 50. Geburtstag 2018 lag die Universität bundesweit auf Rang 3 im QS-Ranking „Top50 under 50“.

Ein besonderes Anliegen war Gather, dass die Stadt Dortmund und das Ruhrgebiet als starke Wissenschaftsregion wahrgenommen werden. Für dieses Engagement wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als „Bürgerin des Ruhrgebiets“ 2014.

„Ich freue mich sehr, dass ich das Amt des Rektors an einen so erfahrenen Kollegen übergeben kann“, sagte sie bei der offiziellen Schlüsselübergabe zum Büro des Rektorats. „Ich wünsche dir, lieber Manfred, allzeit eine glückliche Hand.“ Kanzler Albrecht Ehlers schloss sich den Glückwünschen an: „Ich habe mit Herrn Bayer schon in seiner Rolle als Vorsitzender des Senats bestens zusammengearbeitet. Ich freue mich sehr darauf, die angenehme und fruchtbare Zusammenarbeit mit ihm in dieser neuen Konstellation fortzusetzen.“

Bildzeile: Prof. Ursula Gather (links) hat dem neuen TU-Rektor Prof. Manfred Bayer die Schlüssel zum Büro des Rektorats übergeben.

Foto: Oliver Schaper/TU Dortmund

Magnet-Resonanz-Tomographen zeigen noch detailliertere Bilder

Forscher der Technischen Universität Dortmund bringt Quantenphysik und Medizin zusammen

Die Quantenphysik kann die medizinische Bildgebung verbessern – das ist das Ergebnis einer internationalen Forschungskooperation, an der Physikprofessor Dieter Suter von der TU Dortmund maßgeblich beteiligt ist. Jetzt erschien dazu eine wissenschaftliche Veröffentlichung in der Fachzeitschrift Physical Review Applied.

Die Diagnose von Krankheiten ist immer noch eine Herausforderung für Medizinerinnen und Mediziner. Mit Hilfe technischer Geräte gelingt es, immer genauere Bilder vom Inneren des Menschen zu erhalten, ohne in den Körper eindringen zu müssen. Eine nichtinvasive Bildgebung nennen Fachleute dies.

Eine Fragestellung für den Dortmunder Physikprofessor Dieter Suter ist: Kann mit Hilfe der Quantenphysik die medizinische Diagnose noch weiter verbessert werden? Mit welcher Präzision kann die Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT) kleine Strukturen tief im menschlichen Körper vermessen? Das internationale Team, das neben dem Dortmunder Physiker Suter auch noch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Israel und Argentinien umfasst, entwickelte ein Messverfahren, um die bestmögliche Auflösung zu erhalten. Das Team konnte sogar zeigen, wie diese Grenze in einem klinischen Scanner erreicht werden kann.

Dieser Fortschritt beim bildlichen Darstellen kleinster Körperstrukturen basiert auf Quantentechnologien, die derzeit die Sensortechnologie voranbringen und dabei auch enorme Auswirkungen auf die klinische Medizin haben könnten. Wenn die MRT in der klinischen Medizin eingesetzt wird, ist ihre Auflösung bei herkömmlichen Bildgebungsmodalitäten auf etwa einen Millimeter begrenzt. Im Gegensatz dazu können mit den neuen Verfahren Strukturen im Bereich weniger Mikrometer aufgelöst – eine Verbesserung um den Faktor 100. Dafür erfassen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Bewegung von Wassermolekülen, die in jedem Teil des menschlichen Körpers vorhanden sind und deren Bewegung durch MRT mit höchster Präzision gemessen werden kann.

„Die hohe Auflösung unserer Technik ist relevant für den Nachweis von Biomarkern und Pathologien, die für eine Vielzahl von Krankheiten von Interesse sind“, sagt Prof. Suter. Es könnte somit ein Beispiel für eine Reihe zukünftiger Technologien sein, die auf Quanteninformation basieren und neben der Präzisionsmedizin viele weitere Anwendungsbereiche durchdringen könnten.

Die aktuelle Veröffentlichung hat eine lange Vorgeschichte und ist das Ergebnis einer engen internationalen Zusammenarbeit. Prof. Suters Doktorvater war Prof. Richard Robert Ernst, der 1991 den Nobelpreis für Chemie erhielt – für seine bahnbrechenden Beiträge zur Entwicklung der hochauflösenden magnetischen Kernresonanz-Spektroskopie. Ernst gilt als einer der „Väter“ der MRT. Prof. Suter forschte auf diesem Gebiet weiter. Ein Postdoc von ihm – Gonzalo Alvarez – widmete sich ebenfalls diesem Thema. Gemeinsam mit seiner Frau Analia Zwick führte ihn sein Weg zunächst zum Weizmann Institute of Science in Rehovot (Israel). Anschließend übernahmen sie Professuren in Bariloche (Argentinien). Den Kontakt zu Prof. Suter hielten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer aufrecht. Gemeinsam forschen sie an dieser Technologie weiter. Das mündete jetzt in dieser jüngsten Veröffentlichung.

Link zur Publikation:

//link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevApplied.14.024088

Bildzeile: Prof. Dieter Suter ist seit 1995 Professor für Physik an der TU Dortmund.

Foto: Nikolas Golsch/TU Dortmund

Gute Führung ist Vertrauenssache

Vertrauen und Wertschätzung bilden das Fundament guter Personalführung. Ihre Bedeutung als Basis progressiven Mitarbeitermanagements habe sich gerade beim coronabedingten Führen auf Distanz gezeigt, so ein Ergebnis des „Best Practice Tags“ der Fachhochschule Dortmund im September unter dem Motto „Führen heute“.

In Zeiten von Homeoffice seien transparente Arbeitsprozesse eine Herausforderung. Vertrauensaufbau müsse daher verstärkt Thema in Teamsitzungen werden, erklärte Prof. Dr. Sabine Remdisch von der Leuphana Universität den mehr als 100 Gästen – in kleiner Zahl live vor Ort im Dortmunder Fußballmuseum, großteils digital zugeschaltet. Der „Best Practice Tag“ von Perspektivmanagement und Promotionskolleg der FH Dortmund in Kooperation mit dem Institut für die Digitalisierung von Arbeits- und Lebenswelten (IDiAL) fand erstmals als Hybrid-Veranstaltung statt und wurde so für einen erweiterten Teilnehmerkreis geöffnet.

Um Engagement und Kreativität der Mitarbeiter*innen zu fördern und Kompetenzen zu stärken, brauche gute Führung Flexibilität und Adaptionsfähigkeit, analysierte IDiAL-Leiterin Prof. Dr. Sabine Sachweh. „Es gilt die Arbeitswelt mit der Lebenswelt zu matchen.“

Dass es dafür keine Blaupause gibt, wurde in der Podiumsdiskussion mit Führungskräften ortsansässiger Unternehmen deutlich. „Früher waren das Eckbüro und der Parkplatz nahe des Eingangs noch relevant“, sagte Dr. Bettina Horster, Gründerin der VIVAI Software AG. Heute stünden die Sinnhaftigkeit der Arbeit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Vordergrund. Sie wolle Lebensträume ihrer Beschäftigten ermöglichen, auch wenn das deutschen Arbeitsrecht abseits von Eltern- und Pflegezeit für individuelle Wünsche oft noch zu starr sei.

Astrid Herbers ist Leiterin im Controlling der Aurubis AG in Lünen und arbeitet auf eigenen Wunsch in Teilzeit. Halbtags führen – das funktioniert; auch, indem man vertrauensvoll Aufgaben abgebe. „Führung verändert sich mit den Menschen, die geführt werden wollen“, betonte die ehemalige Werksleiterin. Die Mitarbeiter*innen zu unterschätzen, sie nicht zu fördern und im positivsten Sinne zu fordern, sei der schlimmste Fehler, den Management machen könne. Gute Führung stelle sich dabei auch immer schützend vor die Beschäftigten, ergänzte Bastian Schierbaum. Der 33-Jährige ist Absolvent der FH Dortmund und inzwischen Teamleiter bei der Vanderlande Industries GmbH.

Entscheidungsfreudig sein, situativ handeln und die individuellen Lebenswelten der Mitarbeiter*innen berücksichtigen: Die Anforderungen an moderne Führung sind groß. Die verstärkt digitale Arbeitswelt bietet dabei neue Möglichkeiten. Das Arbeiten auf Distanz macht Führung aber nicht einfacher.

Bildzeile: Diskutierten beim „Best Practice Tag“ der FH Dortmund über gute Führung (v.r.): Astrid Herbers, Leiterin Controlling Aurubis AG, Bastian Schierbaum, Senior Team Leader bei Vanderlande Industries GmbH, Dr. Bettina Horster, Gründerin VIVAI Software AG und digital zugeschaltet IDiAL-Leiterin Prof. Dr. Sabine Sachweh. Moderation (l.): Britt Lorenzen.

Foto: FH Dortmund / Roland Baege

FH Dortmund startete Live-Prüfungen

Bei großen Klausuren weicht die FH in die Hauptmensa des Studierendenwerks aus

Auf die Plätze – fertig – Prüfung! Die Fachhochschule Dortmund ist im September in ihre sechswöchige Präsenz-Prüfungsphase gestartet – Corona-bedingt auch in der Hauptmensa des Studierendenwerks am Vogelpothsweg 85.

In der Summe zählt die Fachhochschule für den Zeitraum bis zum 16. Oktober rund 40.000 Prüfungsanmeldungen. Die meisten davon können mit viel Sicherheitsabstand in den Räumen der Hochschule stattfinden. Für sämtliche Klausuren ab 170 Teilnehmern aufwärts hat die Fachhochschule jedoch zusätzlich die Hauptmensa des Studierendenwerks Dortmund angemietet – hier werden insgesamt knapp 14.600 Klausurbögen ausgegeben. Wo die Studierenden sonst lautstark mit Messer und Gabel klappern, geht es dann mucksmäuschenstill und hochkonzentriert zu: Mathe I, Thermodynamik, Tragwerkslehre oder Softwaretechnologien – 60 Klausuren stehen allein in der Hauptmensa auf dem Stundenplan, die meisten verteilt auf mehrere Termine.

Bei den Präsenzprüfungen greift ein eigens entwickeltes Hygienekonzept der FH Dortmund, mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern zu allen Seiten, Handdesinfektion, Mundschutz, Sitzplatznachverfolgung, Prüfungspassierschein, einem streng geregelten Zugang über die vier Eingänge der Mensa und Komplettdesinfektionen zwischen den Prüfungen. Der Aufwand an Organisation und Koordination ist für die Fachhochschule enorm hoch. So werden in diesem Jahr auch deutlich mehr Prüfungsaufsichten benötigt. Neben den Fachbereichen beteiligen sich daran auch Freiwillige aus der Hochschulverwaltung.

Bildzeile: In der Hauptmensa des Studierendenwerks begannen am 7. September die Präsenz-Prüfungen.

Foto: FH Dortmund / Tilman Abegg

FH-Absolventin gewinnt Publikumspreis

Lotte Ruf hat mit der historischen Web-Serie „Haus Kummerveldt“ die Herzen der Zuschauer*innen beim First Steps Award 2020 erobert. Die Absolventin der Fachhochschule Dortmund gewann als Nachwuchs-Produzentin den mit 1.500 Euro dotierten Publikumspreis.

Damit setze sich die achtteilige Web-Serie „Haus Kummerveldt“ in der Gunst der Zuschauer*innen gegen zwölf weitere Filme durch. Der First Steps Award ist ein Nachwuchspreis für Abschlussfilme von Studierenden deutschsprachiger Filmhochschulen. Die Verleihung fand Mitte September 2020, in Berlin statt.

Der Publikumspreis wurde in diesem Jahr erstmals ausgelobt. „Wir machen Filme für das Publikum, daher freut es mich besonders, wenn die Geschichte vielen Menschen gefällt“, sagte Lotte Ruf nach der Preisverleihung. Die Überraschung war ihr auf der Bühne deutlich anzumerken. „Als Produzentin habe ich eigentlich immer was vorbereitet, aber jetzt bin ich so aufgeregt, dass ich meine Rede vergessen habe.“ Mit der Serie wolle sie vor allem junge Leute berühren und sie für Historisches begeistern, indem es auf moderne Art erzählt wird.

„Haus Kummerveldt“ spielt in der Zeit Ende des 19. Jahrhunderts. Luise von Kummerveldt lebt auf einem Wasserschloss im Münsterland. Ihr Ziel: Sie will eine berühmte Schriftstellerin werden. Doch das deutsche Kaiserreich sieht keinen Fame für Frauen vor und der weibliche Handlungsspielraum in dieser patriarchalen Gesellschaft ist enger geschnürt als das Korsett, das sie tragen müssen. Die Geschichte – erdacht von Regisseur Mark Lorei und Autorin Cecilia Röski – ist gespickt mit schwarzem Humor und Morbidität. Die Arbeit an der Web-Serie ist der praktische Teil von Lotte Rufs Bachelor-Arbeit im Studiengang Film und Sound an der FH Dortmund.

Weitere Informationen & Trailer:

www.hauskummerveldt.de

www.instagram.com/hauskummerveldt/

https://www.firststeps.de

Bildzeile: Gewonnen. Lotte Ruf (M.) hat das Publikum mit „Haus Kummerveldt“ überzeugt. Edin Hasanovic (l.) verkündete das Votum beim First Steps Award 2020 gemeinsam mit Moderatorin Nilam Farooq.

Foto: Florian Liedel / FIRST STEPS 2020

Forschung zu religiösen Wohlfahrtsorganisationen

TU Dortmund an Exzellenzcluster zu Religion und Politik beteiligt

Juniorprofessor Matthias Kortmann von der Fakultät Humanwissenschaften und Theologie leitet seit September ein Teilprojekt des Exzellenzclusters 2060 „Religion und Politik. Dynamiken von Tradition und Innovation“. Der Politikwissenschaftler erforscht dabei die Rolle von religiösen Wohlfahrtsorganisationen in der Sozialpolitik Westeuropas. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert sein Projekt für drei Jahre.

In welchem Verhältnis stehen Religion und Politik zueinander? Unter welchen Bedingungen können Religionen zum Motor gesellschaftlichen Wandels werden? Diese Fragen untersuchen 140 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus zehn Ländern im Exzellenzcluster 2060 „Religion und Politik. Dynamiken von Tradition und Innovation“. Juniorprofessor Matthias Kortmann von der TU Dortmund leitet seit September ein Teilprojekt des Exzellenzclusters. Zusammen mit Doktorand Maximilian Selent vergleicht er die sozialpolitische Rolle religiöser Wohlfahrtsorganisationen vor dem Hintergrund von Einwanderungsprozessen. Dabei untersuchen sie die Länder Deutschland, Österreich, Frankreich, Großbritannien und Dänemark. Diese haben unterschiedliche institutionelle Rahmenbedingungen beispielsweise in Bezug auf das Verhältnis zwischen Religion und Staat.

„Christliche Wohlfahrtsorganisationen wie die Caritas oder die Diakonie spielen in Deutschland eine große Rolle. Sie sind Träger von Kindergärten oder Pflegeheimen und erbringen darin soziale Dienstleistungen“, sagt Kortmann. In Ländern wie Frankreich, in denen Kirche und Staat streng voneinander getrennt sind, kooperieren christliche Wohlfahrtsorganisationen weniger mit dem Staat. In seinem Projekt geht Kortmann vor allem der Frage nach, ob und wie sich die Ansprüche an Wohlfahrtsorganisationen in Ländern ändern, in denen es eine Zunahme nicht-christlicher Religionsgemeinschaften wie beispielsweise des Islams gibt. Dabei wird auch der Aspekt der Hilfe von Geflüchteten mit einbezogen: Kortmann wird unter anderem untersuchen, welche Rolle Kirchen in unterschiedlichen Ländern in den letzten Jahren bei der Erstversorgung von Geflüchteten eingenommen haben.

An der Kooperation im Cluster reizt ihn insbesondere die Interdisziplinarität, da er sich selbst an der Schnittstelle von Politikwissenschaft, Soziologie und Religionswissenschaft bewegt. Das Teilprojekt wird von der DFG für drei Jahre mit insgesamt 150.000 Euro gefördert. Das Exzellenzcluster ist an der Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster angesiedelt.

Bildzeile: Juniorprofessor Matthias Kortmann von der Fakultät Humanwissenschaften und Theologie der TU Dortmund forscht zu den Themen Religion und Politik, Migrations- und Integrationspolitik, Parteienwettbewerb, Populismus und Wohlfahrtspolitik.

Foto: Felix Schmale/ TU Dortmund.

Thema Corona im Fokus Vortragsreihe „Zwischen Brötchen und Borussia“ der TU Dortmund wird digital Die Veranstaltungsreihe „Samstags: Zwischen Brötchen und Borussia: Moderne Physik für Alle!“ ist nun im 17. Jahr ihres Bestehens – und wird erstmals digital durchgeführt. Im Wintersemester 2020/21 befassen sich die vier Online-Vorträge mit dem Thema Corona. Was macht Viren auch für die Physik interessant? Wie weit ist die Entwicklung des Corona-Impfstoffs und wie funktioniert eigentlich die maschinelle künstliche Beatmung? Diese und weitere Fragen beantworten Experten ab November in der öffentlichen TU-Veranstaltungsreihe „Samstags zwischen Brötchen und Borussia: Moderne Physik für Alle“. Die geht im Wintersemester 2020/21 über die fachlichen Grenzen hinaus, um das Thema Corona aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Den Auftakt macht am 7. November Prof. Jan Kierfeld von der Fakultät Physik. Er erklärt, wie die Modelle zur Ausbreitung des Virus zustande kommen, was es mit der viel diskutierten Reproduktionszahl R auf sich hat und warum es sinnvoll ist, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. PD Dr. Ralf Georg Meyer, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin II am St.- Johannes-Hospital in Dortmund und Dozent im TU-Studiengang Medizinphysik, spricht am 19. Dezember über das Coronavirus und das Immunsystem. Sein Vortrag gibt einen Einblick in die Infektionsbiologie und den aktuellen Stand der Erkenntnisse zu Immunität und Impfstoffentwicklung. Am 9. Januar ist Prof. Michael Sydow, Leiter der Abteilung Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin am St.-Johannes-Hospital und ebenfalls Dozent in der Medizinphysik, Redner bei „Zwischen Brötchen und Borussia“. Er erklärt die Atemfunktion, wodurch diese gestört werden kann und wie eine maschinelle Beatmung funktioniert. Den letzten Vortrag im Wintersemester hält am 6. Februar Prof. Heinz Hövel von der Fakultät Physik: Er skizziert aus dem Blickwinkel der Physik einige Grundphänomene, die als Analogie helfen, zu verstehen, wie Infektionen entstehen und sich ausbreiten. Damit will er einen Beitrag dazu leisten, sich im Nachrichten-Dschungel eine eigene möglichst fundierte Meinung zu bilden und Plausibles von Unplausiblem zu unterscheiden. Die Vorträge dauern jeweils eine Stunde und finden aufgrund der aktuellen Lage erstmals als Online-Stream mit Live-Chat statt. Sie werden in einem professionellen Fernsehstudio von Auszubildenden im Bereich Mediengestaltung Bild und Ton der TU Dortmund produziert. Auch das Quiz zum Vortrag findet in diesem Semester online statt und wird auf der Veranstaltungswebsite 15 Minuten vor Vortragsbeginn frei- und 30 Minuten nach der Veranstaltung abgeschaltet. Reinschalten kann jeder, Studierende der TU Dortmund können sich die Teilnahme für das Modul „Studium Fundamentale“ anrechnen lassen.

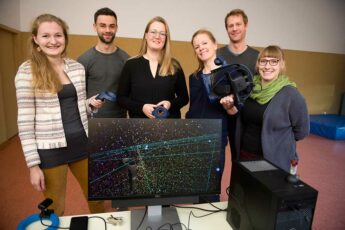

Forschung zu Bewegung im digitalen Lernlabor

Stifterpreis für Projekt „virtuelle Wirklichkeit“ geht

an die TU Dortmund und Ruhr-Universität Bochum

Bildzeile: Im Team erfolgreich: Hanna Hölscher, Luke Stratmann, Dr. Caterina Schäfer, Anna-Carolin Weber, Dr. David Wiesche, Kim Lipinski (v.l.). Auf dem Bild fehlen Dorina Rohse und Lisa-Marie Schmidt. ARCHIVFOTO 2019)

Foto: Martina Hengesbach/TU Dortmund

Ein schöner Erfolg für das Team um Dr. Caterina Schäfer von der Fakultät Rehabilitationswissenschaften der TU Dortmund: Mit dem Lehr- und Forschungsprojekt „Virtual Reality Moves – Bewegung im digitalen Lernlabor“ wurde das Team Gesamtsieger und Gewinner des Hauptpreises AVRiL 2020 des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft. Der hatte den Preis für gelungene VR/AR-Lernszenarien ausgelobt, also für Virtual (VR) und Augmented Reality (AR). Die Gruppe von der TU Dortmund und der Ruhr-Universität Bochum (RUB) erforscht, wie sich Menschen bewegen, wenn sie virtuelle Welten erkunden.

Das jetzt ausgezeichnete Lehr- und Forschungsprojekt „Virtual Reality Moves“ hat Dr. Caterina Schäfer gemeinsam mit Kim Lipinski, Anna-Carolin Weber und Dr. David Wiesche (alle RUB) entwickelt. Dabei erforschen sie gemeinsam mit Bachelorstudierenden der beiden Universitäten das Themenfeld Bewegung und Virtual Reality aus verschiedenen Perspektiven und über Fachgrenzen hinweg. Ergebnisse der Forschung könnte beispielsweise der Einsatz von VR-Technologie in Schule und Sport sein.

Das Projekt „Virtual Reality Moves: Bewegung im digitalen Lernlabor“ setzte sich gegenüber 26 weiteren Beiträgen durch. Es überzeugte die Jury mit mehreren Besonderheiten: Zum einen handele es sich um ein Lehrkonzept zur Förderung forschenden Lernens in einer Lehrveranstaltungsreihe. Zum anderen würden direkt am Markt verfügbare Software- und Hardwarekomponenten eingesetzt. „Hervorzuheben ist“, so die Jury in ihrer Laudatio, „dass VR hier als Medium genutzt wird, um unter anderem das Lehrziel der Entwicklung einer forschenden Haltung zu erreichen. Das didaktische Design unter Nutzung von Ansätzen wie Flipped Classroom und Interdisziplinarität ist zu loben.“

Obschon das Thema Bewegung eher spezifisch sei, wurde die Übertragbarkeit der Ergebnisse durch die Erprobung an zwei Institutionen unter Beweis gestellt, so die Jury weiter. Daher sei das Konzept als übertragbar einzuschätzen, besonders auf die Einbettung von VR-Phasen in eine Lehrveranstaltung. Daher wird „Virtual Reality Moves“ nicht zuletzt durch das passgenaue, wohlüberlegte und zeitgemäße didaktische Design unter Nutzung von VR-Technologie mit dem AVRiL 2020-Preis des Stifterverbandes für gelungene VR/AR-Lernszenarien ausgezeichnet, heißt es in der Begründung für die Preisverleihung.

Dr. Caterina Schäfer freut sich über den Preis: „Ich sehe vor allem die Anerkennung unserer gemeinsamen Arbeit auf einem zukunftsträchtigen Gebiet“, sagt sie. Ausgestattet mit einer zweijährigen Förderung des Mercator Research Center Ruhr (MERCUR) startete „Virtual Reality Moves“ im Januar 2019 und erforscht derzeit, inwiefern mit Hilfe der Methode des Forschenden Lernens Studierende motiviert werden können, eine forschende Haltung einzunehmen.

VIP: Forschungsteam der TU Dortmund publiziert „Very Important Paper“

Spezielle DNA-Strukturen erstmals hochpräzise in Lösung vermessen

G-Quadruplexe – viersträngige Varianten der DNA – haben wichtige biologische Funktionen und werden als vielversprechendes Ziel von Wirkstoffen, zum Beispiel gegen Krebs, untersucht. Dabei können sich die G-Quadruplexe zu Paaren zusammen finden und kleine Moleküle einlagern. Die Erforschung ihrer Struktur gestaltete sich bislang jedoch als sehr schwierig. Ein interdisziplinäres Forschungsteam unter Leitung von Prof. Guido Clever und JProf. Müge Kasanmascheff von der TU Dortmund hat nun eine innovative und bemerkenswert genaue Methode dafür entwickelt.

Sie ist eine der bekanntesten Strukturen der Natur: Die Doppelhelix der DNA. Doch das menschliche Erbmaterial gibt es auch in einer viersträngigen Variante, den G-Quadruplexen. Die setzen sich aus Sequenzen zusammen, in denen die Nukleinbase Guanin (G) verstärkt vorkommt, und gleichen einem säulenartigen Stapel. Für die G-Quadruplexe haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den vergangenen Jahren mehr und mehr biologische Funktionen entdeckt, die auch von medizinischer Relevanz sind.

Um die Rolle der G-Quadruplexe im Körper zu verstehen, muss deren Aufbau und Struktur erforscht werden – eine herausfordernde Aufgabe, da diese speziellen DNA-Formen eine hohe strukturelle Diversität aufweisen. Sind der räumliche Aufbau und die biologische Funktion bekannt, können gezielt Moleküle entwickelt werden, die an diese G-Quadruplexe binden und deren Funktion beeinflussen. Da G-Quadruplexen eine entscheidende Rolle bei der Entstehung verschiedener Krebsarten sowie bei HIV und Malaria zugeschrieben wird, haben DNA-bindende Moleküle das Potenzial, als Wirkstoffe Einsatz in der Medizin zu finden.

Bekannt ist zudem, dass G-Quadruplexe auch höhergeordnete Strukturen ausbilden können. Beispielsweise können sie sich paarweise zusammen lagern und sogenannte Dimere bilden. Wenn sich kleine, üblicherweise flache Moleküle in dieses Dimer einlagern, sprechen Forscherinnen und Forscher von „Sandwich-Strukturen“. Diese nur wenige Nanometer kleinen Dimer- und Sandwichstrukturen nachzuweisen und räumlich zu vermessen, ist äußerst schwierig.

In enger Kooperation ist es nun den Dortmunder Gruppen um JProf. Müge Kasanmascheff und Prof. Guido Clever gelungen, eine Methode zu entwickeln, um solche Verbindungen in nie dagewesener Genauigkeit in Lösung vermessen zu können. Zuvor war dies bereits in Kristallstrukturen möglich gewesen, doch die Erforschung in Lösung liegt deutlich näher an der biologischen Realität.

Die Teams um Kasanmascheff und Clever bauten dafür gezielt Kupfer-Ionen in chemisch modifizierte G-Quadruplexe ein. Mithilfe der Elektronenspinresonanz-Spektroskopie – JProf. Kasanmascheffs Fachgebiet – konnten die Forscherinnen und Forscher den Abstand zwischen ungepaarten Elektronen der Kupfer-Ionen in den beiden Hälften des G-Quadruplex-Dimers bestimmen. Diese Methode ist in der Erforschung von G-Quadruplex-Paaren und Sandwich-Strukturen zum ersten Mal angewendet worden. In Wasser eigentlich unlösliche kleine Moleküle konnten im Anschluss in die gelösten G-Quadruplex-Dimere eingelagert werden. In der gebildeten Sandwich-Struktur vergrößerte sich daraufhin der Abstand zwischen den Kupfer-Ionen auf charakteristische Weise. Da die Kupfer-Ionen äußerst fest und starr in den G-Quadruplexen eingebettet sind, konnte das Forscherteam diese Veränderung äußerst präzise messen. Dieses Wissen schafft Grundlagen für Suche und Einsatz neuer DNA-bindender Moleküle zur gezielten Adressierung von G-Quadruplexen.

Die Arbeiten wurden im Rahmen des durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Exzellenzclusters RESOLV durchgeführt und in der Fachzeitschrift Angewandte Chemie veröffentlicht, einem der renommiertesten Journale der Chemie. Die Publikation erhielt die Auszeichnung als „Very Important Paper“, die nur rund fünf Prozent der Veröffentlichungen des Magazins verliehen wird.

Originalpublikation:

“Precise Distance Measurements in DNA G-Quadruplex Dimers and Sandwich Complexes by Pulsed Dipolar EPR Spectroscopy”

L. M. Stratmann, Y. Kutin, M. Kasanmascheff, G. H. Clever, Angew. Chem. Int. Ed. 2020, accepted, DOI: 10.1002/anie.202008618 (VIP Paper)

https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202008618 7

Bildzeile: JProf. Müge Kasanmascheff, Prof. Guido Clever, Dr. Yuri Kutin und Lukas Stratmann konnten bei ihren Untersuchungen bemerkenswert genaue Ergebnisse erzielen.

Foto: Shari Meichsner/TU Dortmund