Es hat sich wieder einiges an Kurzmeldungen und Nachrichten zu den unterschiedlichsten Themen angesammelt, die nicht immer den Weg in den Blog finden. Wir wollen aber auch nicht, dass diese unerwähnt bleiben und untergehen. Daher haben wir uns überlegt, in unregelmäßigen Abständen Beiträge wie diese zu veröffentlichen – unter unserer Rubrik: „NAMEN UND NOTIZEN!“

Hinweis: Wenn Sie auf die Fotostrecke gehen und das erste Bild anklicken, öffnet sich das Motiv und dazu das Textfeld mit Informationen – je nach Länge des Textes können Sie das Textfeld auch nach unten „ausrollen“. Je nachdem, welchen Browser Sie benutzen, können evtl. Darstellungsprobleme auftreten. Sollte dies der Fall sein, empfehlen wir den Mozilla Firefox-Browser zu nutzen.

Initiativkreis ist bereit einzuziehen und fordert Stadt zum Handeln auf

Seit dem Kommunalwahlkampf letzten Jahres tragen die Aktivist:innen des

Initiativkreises für ein Sozial-Ökologisches Zentrum ihre Forderungen

kontinuierlich in die Öffentlichkeit. Der Versuch, ein Zentrum in Dortmund zu etablieren, das den großen Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte

Rechnung trägt, wird nicht nur von einem breiten Spektrum an Parteien und ihren Vertreter:innen, sondern vor allem von einer Vielzahl von Vereinen

und Initiativen der Zivilgesellschaft unterstützt. „In den vielen Gesprächen der

vergangenen Monate ist deutlich geworden, dass es in Dortmund einen

Freiraum braucht. Der Bedarf ist da, der Wille ist da – Jetzt fehlt nur noch ein Gebäude“ sagt Mila Ellee, Pressesprecherin des Initiativkreises.

Seit einem Beschluss im Ausschuss für Finanzen im Dezember 2020 steht

die Initiative im Kontakt mit der Verwaltung und ist aktiv auf Raumsuche.

„Natürlich muss unser zukünftiges Gebäude gewissen Kriterien

entsprechen: Es muss all den Initiativen, die sich gegen soziale Ungleichheit und für

Klimagerechtigkeit engagieren, Platz bieten und sollte möglichst gut erreichbar sein- Ein Sozial-Ökologisches Zentrum, dass nur mit dem SUV erreichbar ist,

wäre unsinnig!“ stellt Tim Maaß, Pressesprecher des Initiativkreises, fest.

Am 1. Mai enthüllten die Aktivist:innen ein Leuchtschild, dass über dem zukünftigen Eingang ihres Gebäudes hängen wird und die Position der

Aktivist:innen unterstreicht: „Wir sind bereit einzuziehen und mit der Arbeit

loszulegen“ macht Mila Ellee deutlich. „Alles, was jetzt noch fehlt, ist, dass die Stadt in Bewegung kommt.“

Der Initiativkreis steht zwar im Austausch mit dem Liegenschaftsamt der Stadt Dortmund, es wurden aber bisher noch keine konkreten Besichtigungstermine

angeboten. Zudem fand vor gut 4 Wochen ein Gespräch mit dem

Oberbürgermeister Herrn Westphal statt. Auch hier gab es Zuspruch, bisher

aber ohne Arbeitsergebnisse.

Das geforderte Konzept liegt vor, die Forderungen, wie im Ausschuss für

Finanzen gefordert wurden, konkretisiert. Nun ist die Stadt Dortmund am Zug,

mögliche Gebäude vorzuschlagen und Ortstermine zu organisieren.

Foto: Mona Dierkes

Baerbock-Boom erfasst Dortmunder GRÜNE

Die Bekanntgabe der Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock hat bei den Dortmunder GRÜNEN einen Neumitglieder-Boom ausgelöst. Vergangene Woche konnte mit Sylva Dresbach nun das 600. Mitglied der Dortmunder GRÜNEN aufgenommen werden.

„Bei allem Schrecken in der Pandemie ist deutlich geworden, was in diesem Land in den letzten Jahrzehnten versäumt und ausgesessen worden ist. Ich finde es stark, dass Annalena Baerbock als junge Mutter jetzt in die Verantwortung geht und bin begeistert von ihrer Kandidatur. Für mich ist wichtig zu sehen, egal ob bei der Klimakrise, der Digitalisierung, bei allem was wir unseren Kindern an Umweltproblemen hinterlassen oder auch bei der sozialen Spaltung: Unsere Gesellschaft ist am Limit, aber ich kann meinen Teil dazu beitragen, dass die Dinge besser werden. Für mich ist klar: Den GRÜNEN Wahlkampf mit Annalena Baerbock möchte ich aktiv unterstützen und bin deshalb nun den GRÜNEN beigetreten.“ begründet Sylva Dresbach ihren Parteieintritt.

Alleine in den letzten zwei Wochen sind rund 50 Neumitglieder dem Kreisverband der Dortmunder GRÜNEN beigetreten.

„Dieser Zulauf ist weit größer, als wir zu hoffen gewagt haben. Stellvertretend für alle, die neu bei uns dabei sind, heißen wir unser 600. Mitglied Sylva herzlich willkommen. Die vielen neuen Mitstreiterinnen und Mitstreiter geben Rückenwind vor der wichtigsten Bundestagswahl aller Zeiten. Gemeinsam werben wir dieses Jahr für den klimagerechten Politikwechsel mit uns GRÜNEN“, freuen sich die Dortmunder Kreisverbandssprecher*innen Heide Kröger-Brenner und Michael Röls.

Am 21. Mai findet um 19 Uhr online ein Treffen für Neumitglieder sowie Interessierte statt.

Bildzeile: Kreisverbandssprecher Michael Röls begrüßt Sylva Dresbach als 600. Mitglied der Dortmunder Grünen.

Foto: Bündnis90 / Die Grünen

Neues Testzentrum bei der Dortmunder Tafel

Auch die Dortmunder Tafel ist von der Corona-Pandemie stark betroffen. Viele Maßnahmen wurden in den vergangenen Monaten ergriffen, um den Mitarbeiter*innen und Kund*innen möglichst viel Sicherheit in der Krise zu bieten.

Darüber hinaus haben sich die Verantwortlichen früh Gedanken gemacht, wie die Dortmunder Tafel einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten kann.

Und so kam die Idee auf, in der Nordstadt ein zusätzliches Testzentrum für Corona-Schnelltests aufzubauen. Es zeigt sich ja aktuell, dass gerade in den Stadtteilen mit beengten Wohnverhältnissen und bei Bürgern mit Sprachproblemen die Infektionsraten hoch sind.

Nach kurzer Suche fand sich mit der Spitzweg Apotheke in Dortmund-Wickede ein kompetenter Partner für ein neues Testzentrum.

Räumlichkeiten vor der Tafel, die sonst für Kinderprojekte genutzt werden, aber wegen Corona gerade leer stehen, können für die Tests genutzt werden.

Die Kunden der Dortmunder Tafel können die Wartezeit auf ihren Einkauf nutzen, um sich schnell, ohne Termin und kostenlos testen zu lassen. Das Testergebnis gibt es dann ausgedruckt oder per Mail.

„Wir hoffen, dass viele Kunden dieses Angebot nutzen, um sich selbst abzusichern und damit auch für die Menschen in ihrer Umgebung das Risiko einer Ansteckung zu minimieren“, sagt Maja Silberg, die das Projekt für die Tafel organisiert hat.

Selbstverständlich steht das kostenlose Test-Angebot auch allen anderen Menschen offen. Montags bis freitags zwischen 8.30 Uhr und 14.30 Uhr ist das Zentrum geöffnet.

Intensivpfleger rettet auch privat Leben

„Der genetische Zwilling“: Mitarbeiter des Klinikums

Dortmund leistet Stammzellen-Spende

Als er sich vor vier Jahren registrierte, hatte er kaum mit einer Antwort gerechnet:

Matthäus Atzert, ausgebildeter Fachgesundheits- und Krankenpfleger

für Intensivpflege und Anästhesie, hat vor kurzem zum ersten Mal

Stammzellen für einen Leukämie-Patienten gespendet. Gemeldet hatte er

sich bei der DKMS (Deutschen Knochenmarksspenderdatei) bereits im Jahr

2017. „Es dauert teilweise sehr lange, bis die DKMS einen passenden

Spender findet“, sagt der 35-Jährige, der auf der neurologischen Intensivstation

A12i im Klinikum Dortmund arbeitet. „Gerade in Pandemie-Zeiten

verschwinden solche Themen leider aus dem öffentlichen Fokus, obwohl

natürlich nach wie vor viele Menschen an Blutkrebs erkranken. Umso wichtiger

ist es, genau jetzt darauf aufmerksam zu machen“, so Atzert.

„Du rettest im Krankenhaus doch jeden Tag Leben“, habe ein Freund zu ihm gesagt,

als er diesem erzählte, dass er als passender Spender ausgewählt wurde.

Die Wahrscheinlichkeit war nicht sehr hoch: Damit eine solche Spende erfolgreich

abläuft, müssen Patient*in und Spender*in möglichst identische Gewebemerkmale

aufweisen, quasi „genetische Zwillinge“ sein. Andernfalls können so

genannte „Abstoßungsreaktionen“ auftreten, bei denen die neu transplantierten

Stammzellen den Körper als fremd erkennen und bekämpfen. „Die Frage, ob ich

das wirklich machen werde, hat sich daher für mich gar nicht erst gestellt“, so

Atzert. „Für mich bedeutet das einen kleinen Aufwand, für den Erkrankten hingegen

ist es eine riesige Chance.“

Stammzellen sind im Körper für den Blutbildungsprozess zuständig. Gesunde,

transplantierte Zellen übernehmen diese Funktion bereits nach wenigen Wochen.

Fünf Tage vor dem Spendetermin hat Atzert zwei Mal täglich ein Medikament

erhalten, das die Anzahl seiner Stammzellen im Blut steigert. „Da können natürlich

Nebenwirkungen auftreten“, erklärt Atzert. „Bei mir waren es Müdigkeit und

Rückenschmerzen. Das war aber auf jeden Fall auszuhalten. Und ich würde es

jederzeit nochmal machen.“ Dreieinhalb Stunden habe die Spende gedauert –

und danach habe er erstmal genauso lange geschlafen. Die Kosten für Hotel,

Fahrt und Gehaltsausfälle hat die DKMS für ihn übernommen.

Zwei Jahre lang ist er nun als Spender für diese eine betroffene Person blockiert,

für die er bereits gespendet hat. „Es sein kann, dass die- oder derjenige erneut

eine Stammzellen-Spende benötigt“, erklärt Atzert. Wenn beide Seiten zustimmen,

wäre nach dieser Zeit sogar eine Kontaktaufnahme zwischen Spender*in

und Empfänger*in möglich. Eine anonyme Korrespondenz ist auf Wunsch bereits

vorher machbar.

Laut der DKMS erkrankt weltweit alle 27 Sekunden ein Mensch an Blutkrebs. Nur

ein Drittel der Patient*innen hat innerhalb der Familie geeignete Spender*innen.

In Deutschland findet jede*r Zehnte keine*n passende*n Spender*in. Dabei ist die

Registrierung simpel: Jeder gesunde erwachsene Mensch bis 55 Jahren kann sich mit geringem Aufwand bei der DKMS oder einer anderen Datei zur potentiellen Spende melden.

Bildzeile: auch privat ein Lebensretter: Matthäus Atzert, Intensivpfleger im Klinikum Dortmund, hat seine erste Stammzellen-Spende für einen Leukämie-Patienten geleistet.

Foto: Klinikum Dortmund

Selbsthilfe-Forum, Magazin für Dortmund neu erschienen

Titelthema: Ich beam mich weg. Sucht – Frust – Lust

Das neue SELBSTHILFE-FORUM, Ausgabe Sommer/Herbst ist unter dem Titelthema „Ich beam mich weg. Sucht – Frust – Lust“ ist aktuell erschienen.

Inhalt

Eintauchen in eine Scheinwelt, Abkapseln, der Wunsch nach einer besseren Wirklichkeit – ein bekanntes Bedürfnis. Wer kennt nicht das schöne Gefühl beispielsweise in den Schlaf abzutauchen, oder sich einfach Kopfhörer auf die Ohren zu packen …

So nachvollziehbar dieses Verhalten auch ist – was geschieht, wenn jemand zu oft abtaucht? Und mit anderen Mitteln wie z. B. Drogen, Internet-Surfen oder Glücksspiel nachhilft? Wann werden aus gesunden Alltagsfluchten problematische Lebenszustände? Wann verliert jemand seine eigenen Stärken und Fähigkeiten, um gesund Belastung auszugleichen oder sich dem Alltag zu stellen?

Es gibt Spannendes zu lesen: Eine Unterhaltung mit einem Suchttherapeuten über die Alltags-Droge Alkohol und das Bedürfnis nach Rausch. In einem Gespräch mit einer Medienpsychologin, geht es um Hilfe bei problematischem Internetkonsum. Und ein Psychiater schreibt über seine Erfahrungen, wenn psychische Störungen mit Suchtmitteln reguliert werden.

Dass es auch positive Beispiele gibt, sich „weg zu beamen“ oder dem Alltag zu stellen, ist in weiteren zahlreichen Beiträgen lesen. Wer denkt schon bei Krebserkrankungen ans Singen oder bei Parkinson ans Tischtennis-Spielen? Wer weiß schon als Außenstehender, dass der (Um-)Weg über die Sucht zu ganz neuem Bewusstsein führen kann?

Eine Belastung teilen derzeit alle: Die Pandemie hat das Leben auf den Kopf gestellt. Und Selbsthilfegruppen haben in dieser Zeit mit ihrer Stützpfeiler-Funktion für ganz viele Menschen noch mehr Bedeutung. Doch die Schutzmaßnahmen ließen und lassen Präsenz-Gruppentreffen nicht oder nur erschwert zu.

Dass Selbsthilfegruppen die Ausflüge ins Virtuelle dabei als Ausweg zu schätzen lernen, hätte vorher niemand gedacht. Digitale Werkzeuge, die dabei genutzt werden und wurden, können sicherlich auch interessant im persönlichen Alltag sein.

Druck- und Digital- und WordDokument-Ausgabe

Das SELBSTHILFE-FORUM ist als Druckausgabe in der Selbsthilfe-Kontaktstelle erhältlich und als Download auf der Website der Kontaktstelle zu finden.

Für das Lesen mit entsprechender Spracherkennungssoftware wird die Ausgabe von der Kontaktstelle auf Anfrage als Word-Dokument zur Verfügung gestellt.

Über das SELBSTHILFE-FORUM

Seit vielen Jahren ist das SELBSTHILFE-FORUM das Organ der Selbsthilfe. Selbsthilfegruppen schreiben über Ihre Arbeit, aktuelle Selbsthilfethemen werden aus der professionellen Hilfelandschaft aufgegriffen und neue Entwicklungen werden publiziert. Das SELBSTHILFE-FORUM erscheint zweimal im Jahr – jeweils im Mai und November.

Mehr als 20.000 Tulpen blühen im Botanischen Garten Rombergpark

Mehr als 20.000 Tulpenzwiebeln pflanzten Ehrenamtliche der fünf Dortmunder Rotary Clubs und des Rotaract-Club Dortmund vor sechs Monaten anlässlich des Welt-Polio-Tages in der kleinen Talwiese im Botanischen Garten. Die Zwiebeln spendeten die fünf Dortmunder Rotary-Clubs und die Freunde & Förderer des Botanischen Gartens Rombergpark.

Jetzt stehen die mehr als 20.000 Tulpen in voller Blüte und zeigen das Logo „END POLIO NOW“- eine weltweite rotarische Initiative zur Bekämpfung der Kinderlähmung. Mit 40 Metern Breite und 17 Metern Höhe sind das imposante Logo und damit die Initiative unübersehbar.

END POLIO NOW ist eine weltweite Aktion von Rotary zur Ausrottung der Kinderlähmung. Mit jeder gepflanzten Tulpenzwiebel wurden drei Polio-Impfungen finanziert. Somit förderte die Pflanzaktion im Botanischen Garten die Impfung von 60.225 Kindern in Zentralasien.

Seit 1979 trägt Rotary zur Bekämpfung des Polio-Virus bei. Das Virus, das die Kinderlähmung auslöst, infiziert hauptsächlich Kinder unter fünf Jahren. Durch präventiven Impfschutz konnte seitdem die Zahl der weltweiten Polio-Fälle um 99,9 Prozent reduziert werden.

Auch durch die Corona-Pandemie ist die Bedeutung des von Rotary aufgebauten PolioPlus-Projektes deutlich geworden. Gerade jetzt wird das weltweite Polio-Impfnetzwerk maßgeblich am Erfolg mitwirken – vor allem im Kampf gegen die Kinderlähmung – aber auch gegen Covid-19.

Bildzeile: v.l. Thomas Franke (Assistant Governor des Rotary Distrikt 1900), Dr. Patrick Knopf (Direkter des Botanischen Gartens Rombergpark).

Foto: Botanischer Garten Dortmund

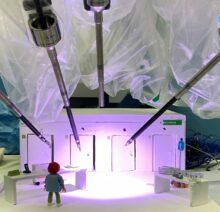

Über 10.000 Aufrufe in nicht mal 24 Stunden

Live-Event: Pflege-Praktikum aus dem Home-Office

auf der kleinsten Krankenhaus-Station der Welt

Am Ende gab es für die Zuschauer*innen sogar eine Praktikums-Urkunde:

Das Klinikum Dortmund hatte auf seinem Instagram-Account

(@klinikumdo) ins „Tiny Hospital“ eingeladen, um corona-konform ein

Pflege-Praktikum vom heimischen Sofa aus zu ermöglichen. Eingedampft

auf 24 Minuten erlebten die eine 8-Stunden-

Frühschicht auf 40 x 40 cm Grundfläche. So klein war nämlich die Station,

die als Mini-Modell neben vier Zimmern und zwei Stationspulten u.a. auch

Medikamente sowie Ruf-Leuchten über jeder Tür hatte. Die Geschicke auf

der Station wurden gelenkt vom OP-Roboter DaVinci, der die Kommandos

der Zuschauer, aber auch „zufällige“ Störungen im Schichtablauf lenkte.

Innerhalb von nicht mal 24 Stunden entwickelte sich das Live-Experiment, das

nach der Session auf dem IGTV-Kanal des Klinikums gespeichert wurde, rein organisch zum bislang erfolgreichsten IGTV-Video mit über 10.000 Aufrufen. „Wir

wurden u.a. sogar vom Instagram-Account einer Gesamtschule geteilt, was natürlich optimal ist. Schließlich ist so eine Aktion gedacht, um uns als Arbeitgeber bei der Zielgruppe Schüler*innen bekannt zu machen“, erklärt Marc Raschke,

Leiter der Unternehmenskommunikation des Klinikums Dortmund.

Während der Live-Übertragung aus dem OP-Saal 9, wo der Roboter und die Mini-

Station aufgebaut waren, steuerte Prof. Dr. Maximilian Schmeding, Direktor der Klinik für Chirurgie im Klinikum Dortmund den „DaVinci“. Konkret bedeutete das, dass er vier Arme steuern musste, wovon einer die Kamera war und die drei

anderen als Greifer auf der Station wirkten. Mit diesen Greifern wurde Essen verteilt, telefoniert, ein Patient für seine OP vorbereitet, Verband gereicht, Körperpflege

organisiert, dokumentiert usw. „Wir möchten mit diesem digitalen ’Kammerspiel‘ aufzeigen, wie vielfältig die Arbeitsabläufe auf einer Station sein können“,

erklärt Raschke. „Das ist natürlich nicht wie im realen Leben, soll aber ja

auch nur einen ersten Anreiz bieten.“

Fachkundig kommentiert wurde die Live Übertragung von Andrea Besendorfer,

die als Pflegewissenschaftlerin im Klinikum Dortmund arbeitet und zahlreiche

Hintergrundinfos zu dem Geschehen auf der Mini-Bühne beitrug. „Die Idee war entstanden, weil wir gemerkt haben, dass Krankenhäuser in der Pandemie von vielen Menschen eher gemieden werden. Dem wollten wir aktiv etwas entgegensetzen und zugleich aufmerksamkeitsstark für den so wichtigen Beruf der Pflege werben“, so Raschke.

Die Aktion, die eine Eigenkreation der Unternehmenskommunikation des Klinikums

Dortmund ist, verstehen die Macher als Beitrag zur Stärkung der Arbeitgeber-Marke. Das Klinikum ist bereits in den vergangenen Jahren immer wieder durch außergewöhnliche Rekrutierungs-Aktionen für Personal aufgefallen. Das Haus bekommt seit Jahren von unabhängigen Forschungs-Instituten eine hohe Arbeitgeber-Attraktivität bestätigt.

Weitere Infos zu Arbeits- und Einsatzmöglichkeiten auch auf: www.klinikumdo.de/karriere

Foto: Klinikum Dortmund

Erklärung Marco Bülow: Kanzlerkandidat – Für den Bundestag reicht´s

Marco Bülow kandidiert erneut für den Bundestag. Für Die PARTEI und für Dortmund.

“Ich möchte mit 100% für eine lebenswerte Zukunft und eine saubere transparente Politik kämpfen. Im letzten Herbst habe ich mich bei der Bevölkerung beworben, erneut für den Bundestag zu kandidieren. Danach habe ich sehr viel Unterstützung erfahren. Fast 3000 Menschen

haben sich gemeldet und teilweise auch direkte Unterstützung angeboten. Dann kam Die PARTEI hinzu, der ich beigetreten bin. Sie hat mich für Dortmund als Direktkandidat nominiert. In NRW bewerbe ich mich für einen vorderen Listenplatz. Damit ist jetzt klar:

Ich kandidiere erneut für den Bundestag. Das Abenteuer hat begonnen und ich möchte den Wahlkreis direkt gewinnen. Und es bleibt dabei: Die Bevölkerung ist der Chef.

Die Volksparteien erodieren, zerlegen sich. Der Bundestag glänzt durch Starre, einseitigen Lobbyismus und Korruption. Krisen werden nicht wirklich angegangen, geschweige denn bewältigt. Pflegeplätze werden abgebaut und selbst in der Pandemie werden vor allem die Rüstungsausgaben drastisch erhöht, während Abgeordnete sich darum kümmern, mit Masken Geld zu verdienen. Dies fällt uns alles auf die Füße.

In NRW und in Dortmund sieht es nicht anders aus. Ich möchte die Politik umgestalten und mich gerade für diejenigen einsetzen, die keine starke Lobby haben. Natürlich spüre ich für meine Stadt Dortmund, die Region und seine Menschen eine besondere Verantwortung.

Es muss weiter einen Abgeordneten geben, der für eine saubere und soziale Politik kämpft und Missstände aufdeckt. Dortmund kennt mich.

Die PARTEI wächst unaufhörlich und hat mittlerweile bundesweit 50.000 Mitglieder. Wahrscheinlich wird die PARTEI im Herbst in Berlin das erste Mal ins Abgeordnetenhaus einziehen. Wir wollen 299 Kanzlerkandidatinnen für den Bundestag aufstellen. Zwei davon in Dortmund, mit Sandra Goerdt und mir. Es ist Zeit!”

Hier der Link zur vollständigen Erklärung: https://marco-buelow.de/meine-kandidatur-deine-wahl/

Foto: Die PARTEI Dortmund

Fachhochschule Dortmund ist „Leading Employer 2021“

Die Fachhochschule Dortmund gehört bundesweit zu den „Top 1 Prozent“ aller Arbeitgebenden, die jetzt mit dem Titel „Leading Employer 2021“ gewürdigt wurden.

Anlass für die Auszeichnung ist eine umfassende, auftragsunabhängige Studie zur erfolgreichen Personalarbeit, die das Düsseldorfer Institute of Research & Data Aggregation erstellt hat. Aspekte der Untersuchung waren unter anderem die Zufriedenheit der Mitarbeitenden, die Arbeitsbedingungen und die Sicherheit der Arbeitsplätze. Aktuell hat die Fachhochschule rund 900 Mitarbeitende.

Karriere-Portal der FH Dortmund: www.fh-dortmund.de/karriere

Bildzeile: Ausgezeichnete Fachhochschule: Kanzler Jochen Drescher (links) und Rektor Prof. Dr. Wilhelm Schwick mit der Glas-Trophäe „Leading Employer 2021“

Foto: FH Dortmund / Michael Milewski

Das Klinikum Dortmund hat im jetzt erschienenen „ServiceAtlas Kliniken 2022“ als Gesamturteil ein „sehr gut“ errungen und gehört damit zum Spitzenfeld der untersuchten Kliniken in Deutschland. Die 630 Seiten umfassende Publikation dient Patient:innen dazu, planbare Krankenhaus-Aufenthalte ganz im Sinne einer bestmöglichen und umfassenden Versor-gung zu organisieren. „Als Maximalversorger mit über 4.500 Mitarbeitenden in der Spitzengruppe einer solch detaillierten, reflektierten und vielschichtigen Analyse dabei zu sein, ist keine Selbstverständlichkeit. Umso mehr freuen wir uns natürlich über das Ergebnis“, erklärt Marc Raschke, Leiter der Unternehmenskommunikation im Klinikum Dortmund.

Die Analyse umfasst 2.694 Befragte mit 3.812 Urteilen; eingeflossen sind Bewertungen von jeweils bis zu drei Kliniken, mit denen die Befragten in den letzten 12 Monaten persönlich Erfahrungen als Patient:in oder Besucher:in gesammelt haben. Die Kriterien der Bewertungen reichten von Kundenbindung und Klinikabläufe über pflegerische und ärztliche Versorgung bis hin zu Service-Zusatzleistungen. So wurde das jeweilige Haus u.a. im Hinblick auf Sauberkeit, Barrierefreiheit, Freundlichkeit, Image, Weiterempfehlung, Beratungsqualität etc. untersucht. Aber auch das Eingehen auf Patientenwünsche durch Ärzt:innen oder Pflegekräfte sowie die Organisation von Aufnahme und Entlassung fanden Berücksichtigung. Über 30 Einzelkriterien und Leistungsmerkmale wurden hierbei abgefragt.

Die Wettbewerbsstudie enthält Rankings sowie detaillierte Einzelprofile zu 28 kommunalen, 15 konfessionellen und überwiegend gemeinnützigen sowie 14 privaten Klinikgruppen. – Insgesamt wurden nur 18 Kliniken mit der Bestnote ausgezeichnet, darunter das Klinikum. Die Marktforschungs-Firma ServiceValue hat mit dem „ServiceAtlas Kliniken 2022“ bereits zum zweiten Mal dieses Ran-king in Sachen Kundenorientierung erstellt.

Foto: Klinikum Dortmund

DOGEWO21: Jetzt mit roten Elektro-Flitzern für die Mieterschaft im Einsatz

Das kommunale Wohnungsunternehmen

DOGEWO21 setzt verstärkt auf Elektromobilität: Die Serviceflotte für den Kundeneinsatz erhält derzeit 17 neue VW e-up!s. Damit sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von DOGEWO21 künftig zu Außenterminen wie z. B. Wohnungsvermietungen oder Baustellenterminen unterwegs. Stationiert wird die E-Flotte an fünf Servicebüros und auf dem Hof des Kundenzentrums an der Landgrafenstraße. Um die Fahrzeuge laden zu können, wurde dort jeweils eine eigene, mit Ökostrom betriebene Ladeinfrastruktur geschaffen.

Die Fahrzeuge sind vornehmlich im Dortmunder Stadtgebiet unterwegs. Sie ersetzen siebzehn Benziner und helfen somit rund 11,4 Tonnen CO2 pro Jahr einzusparen „Wir fühlen uns nicht nur dem Ziel verpflichtet, bis 2050 einen klimaneutralen Gebäudebestand zu erreichen, wir halten darüber hinaus auch eine emissionsfreie, relativ geräuscharme Serviceflotte für erstrebenswert“, sagt Christian Nagel, Prokurist Wohnungswirtschaft bei DOGEWO21.

Schon jetzt wird bei Neubauten die Ladeinfrastruktur in Tiefgaragen und Garagen soweit vorbereitet, dass interessierte Mieter*innen sich direkt eine Wallbox durch ein Fachunternehmen installieren lassen können. So wurden erst im Herbst 2020 in Benninghofen 26 neue Garagen mit einer solchen Vorausstattung gebaut.

Das Unternehmen unterhält bereits seit 2016 einen e-Golf in der Serviceflotte. In den kommenden drei Jahren werden die neuen E-Flitzer im Arbeitsalltag erprobt. Aktuell sind außerdem noch dreizehn benzinbetriebene Servicefahrzeuge im Einsatz. Die Anschaffung weiterer Elektroautos bei auslaufenden Leasingverträgen ist vorgesehen.

Bildzeile: v.l. Christian Jäger, Hausverwalter, und Uwe Jänike, Bauleiter, mit neuen E-Autos für das DOGEWO21-Servicebüro in Benninghofen.

Foto: Dogewo21

Antrittsbesuch – Neuer Landrat

Der neu gewählte Landrat des Kreises Unna, Mario Löhr, stattete der Auslandsgesellschaft am einen Antrittsbesuch ab. Empfangen wurde er vom Präsidenten der Auslandsgesellschaft Klaus Wegener, dem Kuratoriumsvorsitzenden Wolfram Kuschke und dem Geschäftsführer Marc Frese. Mario Löhr interessierte sich insbesondere für die Arbeit der Auslandsgesellschaft im Bereich der Städtepartnerschaften und des internationalen Austauschs.

Bildzeile: Landrat Mario Löhr (2.v.li.) mit (re.) Marc Frese und Klaus Wegener sowie Wolfram Kuschke (li.) von der Auslandsgesellschaft.

Foto: Auslandsgesellschaft.de e.V.

PSD Bank Rhein-Ruhr eG veröffentlicht Geschäftszahlen 2020

Genossenschaftsbank schließt Corona-Jahr mit positiver Bilanz ab

Die PSD Bank Rhein-Ruhr verbuchte mit einer Bilanzsumme von 3,96 Mrd. Euro und einem Vorsteuergewinn von 21,2 Mio. Euro positive Zahlen im Geschäftsjahr 2020. Während der Corona-Pandemie setzte die Genossenschaftsbank verstärkt auf digitale Services und sorgte als Mitinitiator und Sponsor von Corona-konformen Veranstaltungen wie der PSD Bank Flight Night oder dem PSD ParkSommer für außergewöhnliche Erlebnisse in der Region.

Düsseldorf, 11.03.2021. Die PSD Bank Rhein-Ruhr blickt trotz der Corona-Pandemie auf ein positives Geschäftsjahr 2020 zurück. Durch das besondere Geschäftsmodell der beratenden Direktbank konnte sie die Herausforderungen in der Kundenbetreuung und -kommunikation digital meistern. Statt der persönlichen Beratungsgespräche in den Filialen nutzten die Kundinnen und Kunden im Lockdown neben der klassischen Telefonberatung ersatzweise Video-Calls, WhatsApp- und Chat-Beratung – digitale Strukturen, die zum Teil schon seit Jahren aufgebaut und erweitert wurden.

Positives Wachstum und Dividendenauszahlung trotz Corona-Pandemie

Die Regionalbank zeigte im Jahr 2020 ein solides Wachstum und stabile Zahlen. So hat sich die Bilanzsumme von 3,84 Mrd. Euro in 2019 auf rund 3,96 Mrd. Euro in 2020 erhöht. Das Ergebnis vor Steuern liegt bei 21,2 Mio. Euro. Wichtige Geschäftstreiber der PSD Bank Rhein-Ruhr sind die Kundenkredite, die im Jahr 2020 bei stabilen 3,17 Mrd. Euro liegen. Während bei den Ratenkrediten aufgrund der Corona-Pandemie das Neugeschäft gebremst wurde (Zusagevolumen bei 90,2 Mio. Euro), konnte die Baufinanzierung um rund 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegen. Das Volumen stieg hier von 378 Mio. Euro in 2019 auf 436 Mio. Euro in 2020.

Die bilanzwirksamen Kundeneinlagen mit 2,72 Mrd. Euro sowie das betreute Kundenvermögen von 3,1 Mrd. Euro konnten wie in den letzten Jahren nahezu konstant gehalten werden. Mit rund 4.200 Neukunden betreute die PSD Bank Rhein-Ruhr zum Stichtag 31.12.2020 insgesamt fast 150.400 Kundinnen und Kunden. „Für das Geschäftsjahr 2020 haben wir trotz der erschwerten Bedingungen und dem verstärkten Krisenmanagement ein gutes und solides Ergebnis erzielt und knüpfen damit an die Erfolge der letzten Jahre an“, erklärt August-Wilhelm Albert, Vorstand der PSD Bank Rhein-Ruhr eG. Daher sei auf der digitalen Vertreterversammlung im November 2020 auch eine Dividendenausschüttung von 1,5 Prozent für das Geschäftsjahr 2019 beschlossen worden.

Soziale Projekte wurden in Zeiten von Corona verstärkt

Neben ihrem Kerngeschäft beteiligte sich die PSD Bank Rhein-Ruhr auch im Jahr 2020 an einer Vielzahl kultureller, sportlicher und sozialer Projekte in der Region. „Als Genossenschaftsbank ist es uns wichtig, auch in herausfordernden Zeiten zu helfen“, so Albert. „Die Corona-Pandemie bildet da keine Ausnahme. Besonders stolz sind wir dabei auf die zahlreichen Veranstaltungen, mit denen wir unter Wahrung der Kontaktbeschränkung ein bisschen Abwechslung und Freude bieten konnten.“

So hat die Regionalbank etwa mit der PSD Bank Flight Night im Autokino Düsseldorf das erste professionelle Zuschauer-Sportevent Deutschlands seit dem Corona-Lockdown ermöglicht und Familienangebote wie den PSD ParkSommer in Dortmund mitinitiiert. Hinzu kamen Förderungen von zahlreichen sozialen Projekten, darunter ein Roboter für krebskranke Kinder für die Stiftung Universitätsmedizin Essen im Wert von 15.000 Euro oder einen Betrag von 17.000 Euro an die Elterninitiative Kinderkrebsklinik in Düsseldorf.

Stark aufgestellt auch für 2021

Für das laufende Geschäftsjahr sieht sich die PSD Bank Rhein-Ruhr auch dank ihrer starken digitalen Ausrichtung gut aufgestellt. „Unser Geschäftsmodell der beratenden Direktbank und speziell auch unsere digitale Infrastruktur haben sich während der Krise besonders bewährt“, so Dr. Stephan Schmitz, Vorstand der PSD Bank Rhein-Ruhr eG. „Für 2021 wollen wir daher die digitalen Services sowie auch das Thema Nachhaltigkeit, dem wir uns in besonderer Weise verpflichtet fühlen, noch stärker in den Fokus rücken.“

Bildzeile: Vorstände der PSD Bank Rhein-Ruhr Dr. Stephan Schmitz (l.) und August-Wilhelm Albert.

Foto: PSD Bank

Innovative Web-App wird in DOKOM21

Rechenzentren in Dortmund gehostet

Mobile Arbeitszeiterfassung und

digitale Urlaubs- und Personaleinsatzplanung ganz einfach auf

Smartphone, Tablet und Desktop erledigen. Der gfos.SmartTimeManager

ist eine praktische Web-App, die kleinen und mittelständischen

Unternehmen gerade auch in Zeiten von Corona und Homeoffice hilft,

effizient zu arbeiten. „Die Rechenzentrumsdienstleistungen von DOKOM21

unterstützen uns dabei, unseren Kunden störungsfrei laufende Cloud-Anwendungen wie beispielsweise gfos.SmartTimeManager garantieren zu können“, erklärt Francisco Pacheco, Geschäftsführer der GFOS-Technologieberatung GmbH, die zur Gesellschaft für

Organisationsberatung und Softwareentwicklung mbH (GFOS mbH) mit

Hauptsitz in Essen gehört. Bei der Umsetzung der GFOS knownCloud profitiert der IT-Spezialist von der Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit der DOKOM21 Rechenzentren in

Dortmund. Um eigene Applikationen hochverfügbar für Kunden in der Cloud

betreiben zu können, entwickelte GFOS die Idee zur GFOS knownCloud. „Dafür

suchten wir eine Basislösung, die die erzeugten Daten der GFOS knownCloud-Kunden über mehrere Rechenzentren hinweg – hochverfügbar und nahezu online – spiegelt“, berichtet Pacheco.

DOKOM21 Rechenzentren bieten leistungsfähige Infrastruktur

„Mit professioneller Beratung und Unterstützung durch DOKOM21-

Rechenzentrumsexperten haben wir uns für Systeme entschieden, durch die die

erwünschte Hochverfügbarkeit am autarken Standort und maximale

Verfügbarkeit erreicht werden konnte. Die Möglichkeit der Aktiv-Aktiv-Spiegelung

der Systeme über mehrere Standorte hinweg ist für uns ein Key Feature und

zwingende Voraussetzung für unsere Lösung. Die leistungsfähige Infrastruktur

des vom TÜV zertifizierten DOKOM21 Rechenzentrums in Dortmund garantiert

uns Hochverfügbarkeit und Ausfallsicherheit“, erläutert der Geschäftsführer der

GFOS Technologieberatung.

Die DOKOM21 Rechenzentren sind mit einem hochmodernen Sicherheits- und

Brandschutzsystem, redundanter Stromversorgung, energieeffizienter Kühlung

und einer leistungsstarken Anbindung an die großen Internetbackbones wie

Frankfurt und Amsterdam ausgestattet. Mit insgesamt 4.600 Quadratmetern

Fläche ist DOKOM21 der größte Rechenzentrums-Betreiber im Ruhrgebiet.

Neben GFOS profitieren weitere renommierte Unternehmen wie WILO, Materna,

Leifheit oder VOLKSWOHL BUND Versicherungen von den Rechenzentrums-

Dienstleistungen.

Hosting Service im GFOS eigenen Service-Rechenzentrum bei DOKOM21

Mit der GFOS knownCloud können die Kunden einen sicheren Hosting Service

nutzen. Die Auslagerung in das Rechenzentrum von DOKOM21 ermöglicht den

Kunden, von den zahlreichen Vorteilen der modularen Softwarefamilie von GFOS

zu profitieren – ohne teure und komplexe Hardware kaufen zu müssen. Der

Hosting Service erfolgt im GFOS eigenen Service-Rechenzentrum bei

DOKOM21 und steht täglich, 365 Tage im Jahr, für 24 Stunden für die Kunden

bereit. GFOS garantiert eine Verfügbarkeit von über 99,6 Prozent im Jahresdurchschnitt mithilfe der professionellen Infrastruktur des DOKOM21-Rechenzentrums.

Individuelle Beratung für interessierte Unternehmen

Weitere Informationen über Rechenzentrums-Dienstleistungen von DOKOM21

und eine individuelle Beratung erhalten interessierte Unternehmen unter Tel.

0231 930 94 02 oder per E-Mail an geschaeftskunden@dokom21.de.

Fragen zur ganzheitlichen Konzeption von IT-Umgebungen und zur modularen Softwarefamilie gfos beantwortet GFOS unter Tel. 0201 61 30 00 oder per E-Mail an info@gfos.com.

www.dokom21.de/rechenzentrum

www.gfos.com

Bei der Umsetzung der GFOS knownCloud profitiert GFOS mit Hauptsitz in Essen von der Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit der DOKOM21 Rechenzentren in Dortmund. Francisco Pacheco (re.), Geschäftsführer der GFOS Technologieberatung, und Carsten Schäfer, DOKOM21 Leiter Vertrieb Geschäftskunden, freuen sich über die Bereitstellung des TÜV zertifizierten Datacenters für GFOS im DOKOM21 Rechenzentrum.

Foto: Roland Kentrup

Geschichte erleben. Wirtschaft verstehen. Zukunft formen.

Westfälisches Wirtschaftsarchiv online auf Instagram

Gern hätte die Gesellschaft für Westfälische Wirtschaftsgeschichte (GWWG) wieder 300 Gäste im Großen Saal der IHK zu Dortmund zu ihrem traditionellen Jahresvortrag begrüßt, aber die Zeiten haben sich geändert. „Vor dem Hintergrund der Corona-Situation haben wir bereits vor einigen Monaten entschieden, ein attraktives digitales Format zu entwickeln. Wir hoffen sehr, dass wir 2022 wieder in gewohnter Form zusammenfinden können und nach der Veranstaltung auch gemeinsam ein Glas Bier trinken können“, erklärt Dr. Ansgar Fendel, Vizepräsident der IHK zu Dortmund und Vorsitzender der GWWG. „Wir danken der DSW 21, namentlich unserem Vorstandsmitglied Hubert Jung, ohne deren großzügige Förderung wir dieses digitale Format nicht hätten realisieren können.“ Mit der Veranstaltung, die im You-Tube Channel der IHK zu Dortmund übertragen wurde und dort dauerhaft abrufbar ist, starten die GWWG und das Westfälische Wirtschaftsarchiv (WWA) eine neue Social-Media-Offensive, die unter dem Motto steht „Geschichte erleben. Wirtschaft verstehen. Zukunft formen.“ Entwickelt wurde diese Strategie zusammen mit der Konato GmbH. „Wir möchten Geschichte erlebbar machen! Jeden Monat befassen wir uns mit einem spannenden Thema der westfälischen Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte. Ihr könnt uns jederzeit hier auf Instagram Fragen stellen oder Anregungen schicken,“ freut sich Nicole Werhausen, Geschäftsführerin der Konato GmbH und seit Oktober Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Westfälische Wirtschaftsgeschichte.

Auch einen Vortrag gab es bei der virtuellen Eröffnungsveranstaltung. Dr. Hubert Zilkens, promovierter Theologe und Unternehmensberater, sprach zum Thema Hoesch, und das aus besonderer Perspektive. Es ging um moralische Unternehmenswerte und Führungskultur. WWA-Direktor Dr. Karl-Peter Ellerbrock konnte ihre Bedeutung für die jüngere Hoesch-Geschichte aus eigener Erfahrung nur bestätigen. „Ich selbst habe einige Jahre im Stab von Dr. Rohwedder gearbeitet und den Prozess einer neuen Identitäts-findung von Hoesch nach dem Scheitern von Estel, dem ersten länderübergreifenden Unternehmenszusammenschluss in Europa, aktiv mitgestalten dürfen. Die Deutungsmacht der Geschichte spielte in diesem Konzept eine besondere Rolle.“ Geschichte erleben finden Sie auf Instagram unter „Wirtschaftsarchiv, WWA Dortmund.“

Bildzeile: v.l. Dr. Ansgar Fendel, Vorsitzender der GWWG, der Referent Dr. Markus Zilkens, Jürgen Wannhoff, stv. Vorsitzender der GWWG, Gastgeber Hubert Jung, Vorstand DSW 21, Dr. Karl-Peter Ellerbrock, Geschäftsführer der GWWG, und Nicole Werhausen, Konato GmbH.

Foto: WWA/Oliver Schaper

Poschmann besucht Deutsches Industrielack-Museum in Dortmund

Die Dortmunder Bundestagsabgeordnete Sabine Poschmann tauschte sich mit dem Geschäftsführer der Kaddi-Lack Farben GmbH & Co.KG Thomas Grüner über die aktuelle Situation und Entwicklungen der Branche aus. Denn obwohl Grüner sich mit seinem Geschäft schon auf Kleinmengenabgaben und schnelle Auslieferungen spezialisiert hat, ist die Krise nicht spurlos an ihm vorbeigezogen. Dennoch schaut er positiv in die Zukunft und denkt sogar über Investitionen im Bereich Digitalisierung und Produktionserweiterung nach. Eine besondere Besichtigung gab es für Poschmann im Anschluss: Auf dem Firmengelände betreibt Grüner nämlich das Deutsche Industrielack-Museum. Hätten Sie gewusst, dass es so etwas in Dortmund gibt?

Foto: Büro Poschmann

Bundesfreiwilligendienst in Zeiten von Corona

Schulabschluss in der Tasche – und jetzt?

Freie Bufdi-Plätze im Klinikum Dortmund

Die Plätze sind begehrt, eine frühzeitige Bewerbung wird belohnt: Viele Jugendliche

entscheiden sich nach der Schule erstmal für eine Zeit im Bundesfreiwilligendienst

(Bufdi). Doch nicht nur junge Leute engagieren sich in

sozialen oder kulturellen Bereichen, alle Altersgruppen können sich auf eine

Bufdi-Stelle bewerben – auch in Pandemie-Zeiten. „Unsere Bufdis erhalten

selbstverständlich die gleichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen und

Impfungen wie alle anderen Mitarbeiter auch“, erklärt Christian Wurth, Koordinator

der Bundesfreiwilligen im Klinikum Dortmund. Wie viele Stellen

das Klinikum Dortmund besetzen darf, entscheidet nicht das Haus selbst:

Die Zuteilung erfolgt zentral über das Bundesfamilienministerium.

„Wir machen es uns zur Aufgabe, die Interessen individuell zu fördern“, sagt

Wurth. „Möchte ein Bundesfreiwilliger den Nachtdienst erleben, begleitet er eine

Schicht. Zieht er eine Ausbildung in Erwägung, darf er tageweise in die entsprechende

Abteilung, etwa in den Einkauf oder in die EDV, hineinschnuppern.“ Sogar

direkte Berufseinstiege werden nach Kräften und auf unbürokratischen Wegen

vermittelt, so Wurth.

Vielfältige Einsatz- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Die Bundesfreiwilligen können sich in einem Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten

innerhalb des Pflegehilfs- und Betreuungsdienstes im Klinikum in verschiedenen

Bereichen engagieren. Darunter fallen u.a. der Patientenbegleitdienst, die

neurologische Funktionsabteilung, die Blutspende, die EDV-Abteilung oder die

Zentrale Notaufnahme. Das Angebot, außerhalb von Beruf und Schule für einen

Zeitraum zwischen sechs und zwölf Monaten in einem sozialen oder kulturellen

Umfeld arbeiten, richtet sich an Menschen aller Altersgruppen.

Bewerbungen jederzeit möglich, Schnelligkeit siegt

Es gibt keinen Bewerbungsschluss, Bewerbungen sind jederzeit möglich. Wer

eine der begehrten 30 Bufdi-Stellen im Klinikum Dortmund ergattern möchte, sollte

dennoch schnell sein: Die Zuteilung erfolgt zentral durch das Bundesamt für

Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA), gesteuert durch ein komplexes

EDV-System, das vorschreibt, wann wie viele Bufdis aufgenommen werden

dürfen und wann nicht. Deshalb sollten sich Interessierte frühzeitig bewerben

– wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Das bietet das Klinikum Dortmund

Vielfältige Einsatz- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Gutes Arbeitsklima

Krankenhausübliche Hygiene- und Schutzmaßnahmen

Überdurchschnittliches Taschengeld (500 € zzgl. Sozialversicherung)

Mitarbeiter-Impfungen

38,5 Std. Woche

20 Tage Urlaub

25 Tage Weiterbildung

Dienstzeugnis

Beste Verkehrsanbindung

Kurzbewerbung bitte über das klinikinterne Bewerbungsportal: www.klinikumdo.de/karriere

Foto: Klinikum Dortmund

Weckbacher – Innovationsschmiede aus Westfalen feiert 75-jähriges Jubiläum

Dortmunder Sicherheitsexperten setzen deutschlandweit Maßstäbe – hochmoderne Schließanlagen sorgen für Schutz und Sicherheit

Die Weckbacher Sicherheitssysteme GmbH feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum. Sie blickt dabei auf eine Erfolgsgeschichte zurück, die ihresgleichen sucht. „Wir sind am 3. Januar 1946 als kleiner Eisenwarenladen mit Schlüsseldienst gestartet. Heute zählen wir bundesweit zu den bedeutendsten Errichtern von Sicherheitstechnik. Vom Schlüssel mit Bart damals zur vollelektronischen Schließanlage heute – darauf sind wir schon ein wenig stolz“, erklären die beiden Geschäftsführer Dirk Rutenhofer und Michael Mainz, die seit 1992 am Ruder stehen und dank großartiger Mitarbeiter und vieler innovativer Entscheidungen maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Expansion besitzen.

Bereits die Wirtschaftswunderjahre ließen den Betrieb florieren, so dass die damalige Weckbacher KG in den 1960er Jahren zu einem der bedeutendsten Großhändler des metallverarbeitenden Handwerks und der Industrie im Ruhrgebiet aufstieg. Im Privatkundensektor zählte das Unternehmen ebenfalls zu den führenden mechanischen Schließanlagenexperten. Doch zu Beginn der 1990er Jahre stand Weckbacher vor wirtschaftlichen und strategischen Herausforderungen. Die Märkte hatten sich geändert und erforderten mehr Beweglichkeit. Wollte es bestehen bleiben, musste sich das Unternehmen grundlegend wandeln. Die beiden neuen Geschäftsführer Michael Mainz und Dirk Rutenhofer sowie Prokurist Eckhard John erkannten das und setzten auf einen Neubeginn.

Die mit zum Teil schmerzhaften Einschnitten verbundenen Maßnahmen verfehlten ihre Wirkung nicht. „Dank großartiger Mitarbeiter und vieler innovativer Entscheidungen transformierten wir uns vom alteingesessenen, eindimensionalen Schlüsseldienst zum Errichter digitaler Schließanlagen und elektronischer Sicherheitstechnik“, so Rutenhofer.

Jahrhundertauftrag Reichstagsgebäude

Tatsächlich darf das Unternehmen heute ohne falsche Bescheidenheit behaupten, dass wohl die meisten Bundesbürger einmal im Laufe ihres Lebens in einem von Weckbacher gesicherten Gebäude gestanden haben beziehungsweise stehen werden. So übrigens auch die vielen Fans des BVB beim Besuch der Heimspiele im Signal Iduna Park oder auch die Mitarbeiter, Patienten, Besucher und Kunden von Krankenhäusern, Banken, Verlagshäusern, Museen oder Universitäten im gesamten Bundesgebiet.

Der Durchbruch und damit Meilenstein für den bundesweiten Erfolg des Unternehmens liegt bereits mehr als zwei Jahrzehnte zurück. 1999 erhielten die Sicherheitsexperten von der Bundesrepublik Deutschland den Auftrag, das Reichstagsgebäude nebst sämtlichen Neubauten des Deutschen Bundestages in Berlin zu „verschließen“. Inzwischen sind die Anlagen aus Dortmund nahezu im gesamten Regierungsviertel, aber auch im Berliner Schloss oder im Bundeskanzleramt zu finden. Daneben finden sich zahlreiche Ankerprojekte in anderen Teilen der Republik, darunter die Zwillingstürme der Deutschen Bank sowie der Maintower in Frankfurt, die Meistersingerhalle in Nürnberg, die neue Messe und das Staatstheater in Stuttgart oder das Universitätsklinikum Düsseldorf mit mehr als 20.000 intelligenten Türschlössern. Demzufolge hat Weckbacher auch eigene Niederlassungen in Berlin, Würzburg, Maintal, Stuttgart sowie Bielefeld.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit 83 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zahlreiche seiner Schlosser, Tischler, Elektrotechniker, Ingenieure, Kaufleute und IT-Experten hat es selber ausgebildet. Hier blieb es seinen Wurzeln treu, denn schon seit den 1950er Jahren kümmerte es sich um gut ausgebildeten, eigenen Nachwuchs. Eine der ersten Auszubildenden war Ursula Krause, die dem Unternehmen bis zu ihrem Ruhestand 50 Jahre lang treu blieb. Derzeit absolvieren acht junge Menschen ihre Ausbildung zu Kaufleuten für Bürokommunikation, Kaufleuten im Groß- und Außenhandel und zu Elektrotechnikern der Fachrichtung Nachrichtentechnik. Weitere 18 Angestellte arbeiten seit ihrer Ausbildung bei Weckbacher, manche von ihnen bereits seit nahezu 30 Jahren. Wie zum Beispiel Prokurist und Gesamtvertriebsleiter Dennis Ochmann.

Besondere Expertise im medizinischen Bereich

„Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden verläuft immer sehr vertrauensvoll und partnerschaftlich. Bei der Projektierung und Installation von neuen Sicherheitsanlagen, wie auch bei Anpassungen und Erweiterungen von digitalen und mechanischen Schließanlagen schätzen sie vor allem den persönlichen Kontakt, die Beratung und unsere starke Problemlösungskompetenz“, betont Dennis Ochmann.

Seit langem setzen die Experten Maßstäbe, wenn es um die Einführung innovativster Zugangstechnik geht. Ihre Expertise zeigte sich zuletzt besonders im medizinischen Bereich. War sie bereits vor Corona im laufenden Krankenhausbetrieb unter strengsten Hygienevorgaben äußerst gefragt, konnten die Fachleute ihre Fertigkeiten unter den momentanen Ausnahmebedingungen erneut beweisen.

„Dank unserer elektronischen Zugangssteuerungen konnten in Kliniken und Pflegeeinrichtungen sehr schnell neue Hochsicherheitszonen zum Beispiel für medizinische Schutzkleidung eingerichtet werden“, so Michael Mainz.

Neuer Firmensitz mit Sicherheitszentrum

„Unsere Kundschaft besteht aber nicht nur aus Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Wir statten auch Einfamilienhäuser und Wohnungen mit modernen Sicherheitssystemen aus“, so Rutenhofer. Welche Lösungen Weckbacher für private und gewerbliche Immobilien bietet, können die Dortmunder bald am neuen Firmensitz an der Hannöverschen Straße 76 begutachten. Das derzeit im Bau befindliche dreigeschossige Gebäude wird neben den notwendigen Planungs- und Verwaltungsbüros mit dem „Weckbacher Sicherheitszentrum NRW“ auch wegweisende Muster- und Ausstellungsflächen beinhalten, die den Stand der Sicherheitstechnik eindrucksvoll demonstrieren.

Damit bekennt sich das Unternehmen klar zum Standort Dortmund. „Wir freuen uns, den Umzug pünktlich in unserem Jubiläumsjahr zu realisieren. Es ist ein wahrer Schlüsselmoment für uns.“

www.weckbacher.com

Bildzeile: An der Hannöverschen Straße 76 in Dortmund entsteht derzeit die neue Firmenzentrale der Weckbacher Sicherheitssysteme GmbH. Neben den notwendigen Planungs- und Verwaltungsbüros befindet sich hier zukünftig auch das „Weckbacher Sicherheitszentrum NRW“ mit wegweisenden Muster- und Ausstellungsflächen, die den Stand der Sicherheitstechnik eindrucksvoll demonstrieren. Der Bau des dreigeschossigen Gebäudes ist ein klares Bekenntnis zu Standort Dortmund.

Foto: Jan Heinze

Stadterneuerung Hörde – zweite Phase der Beteiligung zum Stadteingang abgeschlossen

Auch die zweite Phase der Beteiligung zum Stadteingang Hörde ist auf großes Interesse gestoßen. Nachdem es in der ersten Phase um die Ausstattungselemente ging, wurde jetzt der Entwurfsplan vorgestellt und diskutiert.

Die Fläche vor der Sporthalle an der Faßstraße wird im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms ganz neu gestaltet. Hier soll ein Bereich entstehen, der vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene gedacht ist. Der Autohändler wird demnächst mit seinem Betrieb an einen anderen Standort umziehen.

Der Entwurf wurde als digitaler Plan und als 3-D-Modell in zwei Videos auf der Beteiligungsseite der Hörder Stadtteilagentur vorgestellt und erläutert. Parallel wurde ein Flyer an rund 4.500 Haushalte in Hörde verteilt und im Büro der Hörder Stadtteilagentur ausgelegt. Wieder waren alle Interessierten eingeladen, ihre Meinung zum bisherigen Stand der Planung zu äußern und Verbesserungsvorschläge zu machen.

Hohe Zustimmungswerte zu den Plänen

Und erneut interessierten sich mehrere hundert Personen für die Umgestaltung des Stadteingangs Hörde. Über soziale Medien konnten über 2.000 Personen erreicht werden. Die Beteiligungsseite wurde fast 1.000 Mal aufgerufen. Die Videos schauten sich über 500 Personen an. Fast 50 Anregungen und Kommentare erreichten die Hörder Stadtteilagentur.

„Der Zustimmungswert zu den Plänen der Stadt Dortmund und des Planungsbüros wbp Landschaftsarchitekten erreichte fast 80 Prozent“, zeigt sich die Leiterin der Stadterneuerung, Susanne Linnebach erfreut. „Und es gab eine Reihe von bedenkenswerten Verbesserungsvorschlägen. Damit verzeichnen wir eine hohe Akzeptanz der Pläne und es unterstreicht wie wichtig es ist, die Bewohner*innen eines Stadtteils für eine Mitwirkung zu gewinnen“, so Linnebach weiter.

In vielen Kommentaren wurden zum einen Fragen der Sicherheit und Sauberkeit thematisiert. Zum anderen wurden in einigen Beiträgen die Radwegeführung und der Abstand der Sportgeräte zur Straße angesprochen. Das Schaffen von mehr Grün und der Erhalt des alten Tankstellendaches im Baustil der 1960er Jahre wurden positiv gesehen.

Hinweise gehen in die Planung ein

Jetzt läuft die Auswertung. Von den eingegangenen Hinweisen fließen die Ersten bereits in die laufende Planung ein. Die Lage der Trampoline wird beispielsweise so verändert, dass sie nicht mehr nahe der Straße liegen. Die Kombination mit der Calisthenics-Anlage (Trainingsanlage für Eigengewichtsübungen) entfällt, so dass hier jede Nutzer*innengruppe für sich aktiv sein kann. Der Grünanteil wird erhöht.

Das Thema der Radwegeführung ist schwieriger zu lösen. Denn die Rad- und Fußwegeführung entwickelt sich aus der vorhandenen Brücke und eine Verlegung der Bushaltestelle hätte schwere Nachteile. Eventuell bietet das Gelände des neuen Stadteingangs eine autofreie Alternative für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen. Sobald die Auswertung abgeschlossen ist, wird es einen ausführlichen Bericht geben, zu welchen Punkten Hinweise eingegangen sind und wie mit ihnen umgegangen wird.

Der konkreten Planung für den Stadteingang vorausgegangen war ein Wettbewerbsentwurf für den Schulhof des Phoenix-Gymnasiums und den Stadteingang. Der Schulhof ist bereits umgebaut worden. Jetzt folgt der Stadteingang, nachdem das Privatgrundstück des Autohandels von der Stadt gekauft wurde.

Der Bund, das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Dortmund finanzieren die Umgestaltung des Stadteingangs an der Faßstraße gemeinsam. Die PHOENIX Flächen und Hörde sollen zusammenwachsen und sich gemeinsam entwickeln. Das Projekt ist Teil des Stadterneuerungsprogramms „Soziale Stadt – Stadtumbau Hörde“.

Grafik: Stadt Dortmund, Vermessungs- und Katasteramt

Go-Live von handwerk-digital.nrw

Neue Digitalisierungs-Plattform für das Handwerk

Gemeinschaftsprojekt vom Land NRW mit 1 Mio. Euro gefördert

Go-Live von handwerk-digital.nrw: Es gibt ab sofort eine neue Digitalisierungs-Plattform für Handwerksbetriebe in Nordrhein-Westfalen. Sie bietet Unternehmen ausführliche Informationen, viele nützliche Tools und individuelle Unterstützung rund ums Thema Digitalisierung. Sie hilft Betrieben, Prioritäten bei der digitalen Transformation zu setzen.

Ob Fragen zu Fördermitteln, Anpassungen von Geschäftsmodellen oder verbesserte Sichtbarkeit von Homepages im Internet – auf handwerk-digital.nrw gibt es die richtigen Antworten.

Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart:

„Es freut mich sehr, dass mit handwerk-digital.nrw nun eine attraktive Digitalisierungs-Plattform mit hohem Nutz- und Informationswert an den Start geht. Die digitale Transformation verändert das Handwerk und die Märkte grundlegend. Es ist wichtig, dass immer mehr Handwerksbetriebe die neuen technischen Möglichkeiten nutzen, die digitale Transformation aktiv mitgestalten und sich weiterentwickeln. Als zentrale digitale Anlauf- und Austauschplattform für die 1,1 Millionen Beschäftigten im nordrhein-westfälischen Handwerk, die Unternehmen, Kammern und Fachverbände des Handwerks in Nordrhein-Westfalen wird das Angebot ein wichtiges Instrument für den Wissenstransfer rund um das Thema digitale Transformation werden und vielen Betrieben wertvolle Unterstützung rund ums Thema Digitalisierung geben.“

„Die Plattform ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur digitalen Transformation des Handwerks in NRW“, sagt Berthold Schröder, Präsident der Handwerkskammer (HWK) Dortmund. „Durch die Digitalisierung befinden sich sowohl handwerkliche Wertschöpfungsketten als auch Geschäftsmodelle und Marktprozesse im Umbruch. Das stellt unsere Betriebe vor große Herausforderungen und bietet gleichzeitig ein enormes Potential, das nicht ungenutzt bleiben sollte. Die Handwerksorganisationen in NRW arbeiten eng mit der LGH zusammen, um ihren Mitgliedern die bestmögliche Beratung und Unterstützung zukommen zu lassen. Wir freuen uns, dass wir unserem Dienstleistungsangebot nun eine zentrale Anlaufstelle für das komplexe Themenfeld der Digitalisierung mit der Unterstützung des Landes hinzufügen können.“

handwerk-digital.nrw ist ein Gemeinschaftsprojekt der HWK Dortmund, HWK Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld sowie der Fachverbände Tischler NRW und Metall NRW. Erklärtes Ziel des Konsortiums ist es, Handwerksunternehmen in Nordrhein-Westfalen bei der digitalen Transformation Möglichkeiten aufzuzeigen und sie aktiv bei der Umsetzung erfolgversprechender Vorhaben zu begleiten.

Das Projekt ist Teil der „Digitalisierungsoffensive Handwerk NRW“ und wird vom Landesministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie über einen Zeitraum von drei Jahren mit 1 Mio. € gefördert. Die Fördermaßnahme wird von der Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks e.V. (LGH) als bewilligende Stelle abgewickelt

Mit dem Launch der Webseite, die in den letzten zweieinhalb Jahren federführend von der HWK Dortmund aufgebaut wurde, bekommen die mittelständischen Unternehmen des Handwerks ein neues passgenaues Tool an die Hand – eine zentrale Plattform als Orientierungshilfe und Leitfaden für die digitale Weiterentwicklung im Handwerk. Neben News und Wissensvermittlung gibt es beispielsweise einen umfassenden Veranstaltungskalender.

Betriebsinhaber können eine neue Beraterdatenbank nutzen (organisationsübergreifend und per fachlicher und geographischer Vorauswahl) und so auf das Know-how der Digitalisierungs-Experten von Kammern und Fachverbänden in Nordrhein-Westfalen zurückgreifen. Ergänzend gibt es ein Frage-Antwort-Tool. Jede Frage wird individuell beantwortet und dann anonym veröffentlicht.

Dr. Jens Prager, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe, die als Lead-Partner am Projekt beteiligt ist, freut sich über den Launch der Website: „In den zurückliegenden Monaten hat die Corona-Pandemie der Digitalisierung, die schon vor Corona als Zukunftsthema für das Handwerk von Bedeutung war, einen Turbo verliehen. Die Website gibt der Digitalisierung im Handwerk nun eine feste Adresse. Hier erhalten die Betriebe Informationen, Beratung und Unterstützung auf ihrem Weg in eine digitale Zukunft.“

handwerk-digital.nrw ist der Grundstein für die digitale Weiterentwicklung der Handwerksbetriebe in Nordrhein-Westfalen. Die Plattform ist eine zentrale Anlaufstelle für ausführliche Informationen, nützliche Tools und persönliche Unterstützung rund um Digitalisierung.

Foto: Roman Samborskyi / handwerk-digital.nrw/ Shutterstock.com

Kreative Schneidermeisterin

feiert silbernes Betriebsjubiläum

Konni Lach fertigt seit 25 Jahren mit großer Begeisterung hochwertige Mode für Damen / Innung gratuliert persönlich im Maßatelier in Holzwickede

Bereits seit 25 Jahren fertigt Damenschneidermeisterin Konni Lach erfolgreich Mode für ihre Kundinnen. Anlässlich des Jubiläums ließen es sich Inge Szoltysik-Sparrer, Obermeisterin der Innung für Modeschaffendes Handwerk mittleres Ruhrgebiet und Innungsgeschäftsführer Ludgerus Niklas nicht nehmen, persönlich zur Gratulation zu kommen und die Ehrenurkunde des Handwerks zu übergeben. „Als kreative und engagierte Modeschaffende sind Sie seit Jahren eine Bereicherung für unsere Branche und die Innung. Wir wünschen Ihnen noch viele erfolgreiche Jahre“, gratulierte die Obermeisterin.

Starker Einsatz für den eigenen Traum

Mit viel Elan und großem Einsatz verwirklichte Konni Lach ihren Traum der Selbstständigkeit: Nach einer Ausbildung zur Damenschneiderin in Dortmund absolvierte sie 1990 die Meisterprüfung und machte sich 1996 im Union-Gewerbehof an der Huckarder Straße als Damenschneidermeisterin selbstständig. Um ihr Unternehmen auf sichere finanzielle Beine zu stellen und nach und nach einen Kundenstamm aufzubauen, war sie in den ersten Jahren gleichzeitig fest angestellt als Schneidermeisterin in einem Ausbildungszentrum in Herne und in einer Waldorf-Schule. „Ich habe ganztags gearbeitet und war abends noch in meinem Atelier. Das hat mir Freude bereitet“, erinnert sich die Schneidermeisterin. 2004 verwirklichte sie ihren Traum endgültig, kündigte ihre Festanstellung und widmete sich nur noch ihrem eigenen Betrieb. „Ich wollte endlich mehr Zeit haben, um die Arbeit zu machen, die ich so liebe: die kreative Maßarbeit“, so die 64-jährige Dortmunderin. Ihr derzeitiges, lichtdurchflutetes Maßatelier an der Schloßallee 11 in Holzwickede bezog die Damenschneidermeisterin, die bereits seit sieben Jahren Mitglied der Innung Modeschaffendes Handwerk mittleres Ruhrgebiet ist, erst im Mai vergangen Jahres. Zuvor hatte sie ihren Firmensitz 20 Jahre lang in Dortmund-Hombruch.

Spezialistin für Damenmode

Konni Lach hat den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf maßgeschneiderte Business-Kleidung und Festliches gelegt. „Ich fertige aber auch gern Alltagskleidung an. Viele Frauen sind nicht glücklich mit dem, was sie an Mode von der Stange bekommen und wenden sich dann an mich“, so die Schneidermeisterin. „Ich freue mich sehr, meinen Kundinnen mit stilvoller Kleidung eine Freude machen zu können. Ich bekomme viel positive Rückmeldung und das ist ein großartiges Gefühl. Dafür bin ich sehr dankbar.“ Konni Lach freut sich, weiterhin für ihre Kundinnen da zu sein und noch viele modische Highlights setzen zu können.

Bildzeile: Gratulierten persönlich zum 25-jährigen Betriebsjubiläum: Inge Szoltysik-Sparrer, Obermeisterin der Innung für Modeschaffendes Handwerk mittleres Ruhrgebiet (r.) und Ludgerus Niklas, Geschäftsführer der Innung (M.), übergaben Schneidermeisterin Konni Lach (l.) einen Blumenstrauß und die Ehrenurkunde.

Foto: Innung

Doppeltes Meister-Jubiläum

in der Autolackiererei Richter

Geschäftsführer des Fachverbands Lack- und Karosserietechnik Westfalen verleiht Urkunden an verdiente Handwerksmeister des traditionsreichen Familienbetriebs in Coesfeld

Gleich doppelten Grund zur Freude gab es jetzt bei der Autolackiererei Richter GmbH in Coesfeld. Seniorchef Otto Richter und sein Neffe Ralf Heitz-Große Lembeck erhielten aus den Händen von Volker Walters, dem Geschäftsführer des Fachverbands Lack- und Karosserietechnik Westfalen, Ehrenurkunden zu ihrem Meisterjubiläum im Handwerk. Otto Richter, der am 5. März 1960 seine Prüfung als Maler- und Lackierermeister vor der Handwerkskammer Münster ablegte, erhielt den diamantenen Meisterbrief für 60 erfolgreiche Jahre im Handwerk. Sein Neffe Ralf Heitz Große-Lembeck, der am 16. Februar 1995 seine Prüfung als Fahrzeug-Lackierermeister ebenfalls vor der Handwerkskammer Münster ablegte, erhielt den silbernen Meisterbrief für 25 meisterliche Jahre. „Die beiden Urkunden, die ich Ihnen heute im Namen unseres Fachverbands und der Handwerkskammer überreiche, sind ein beeindruckendes Zeugnis Ihrer persönlichen Leistung, aber auch der hohen Qualität Ihres Unternehmens“, so Geschäftsführer Volker Walters in seiner Laudatio. „Wer einen Familienbetrieb über so viele Generationen erfolgreich führt, muss hervorragende handwerkliche Arbeit leisten. Zu diesem außergewöhnlichen Ereignis beglückwünsche ich Sie beide.“

Familienbetrieb seit Generationen

Die Autolackiererei Richter GmbH kann auf eine fast 90-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1932 im benachbarten Rosendahl-Holtwick. Dort hatte Josef Richter, der Vater des heutigen Seniorchefs Otto Richter und Großvater von Gesellschafter-Geschäftsführer Ralf Heitz- Große Lembeck , ein Malergeschäft, in dem er auch Kutschen lackierte und verzierte. Nach dem Krieg baute der geschäftstüchtige Handwerker mit seinem Sohn Otto Richter eine kleine Werkstatt auf, in der er die ersten Autos reparierte und lackierte. Der heutige Diamant-Jubilar legte seine Gesellenprüfung 1955 ab, machte 1960 seinen Meister und übernahm anschließend den väterlichen Betrieb. Dank stark steigender Auftragszahlen baute er das Unternehmen Anfang der 1970er Jahre am Standort Coesfeld komplett neu auf, modernisierte und erweiterte den Betrieb bis heute stetig. Damals wie heute gehörten und gehören zu den Kunden vor allem Autohäuser und Werkstätten sowie Privat- und Firmenkunden aus Coesfeld und der ganzen Umgebung. Im Jahr 2008 wurde die nächste Generation in die Geschäftsleitung des Unternehmens einbezogen. Ralf Heitz- Große Lembeck, der aktuelle Silbermeister-Jubilar, und sein Bruder Uwe Heitz übernahmen als Neffen die Geschäftsführung. Gemeinsam erweiterten sie das Unternehmen und führten es erfolgreich in das Zeitalter der Digitalisierung. Auch die Tochter des Seniorchefs, Bianca Vacker (geb. Richter), ist im Familienunternehmen tätig.

Weit über 100 junge Menschen ausgebildet

Heute hat die Autolackiererei Richter GmbH ein eingespieltes Team mit rund 20 Beschäftigten – allesamt selbst ausgebildet oder langjährige Mitarbeiter, darunter vier Meister und drei Auszubildende. Als Ausbildungsbetrieb und wahre Talentschmiede hat sich das Unternehmen in der Region in all den Jahrzehnten seines Bestehens einen guten Namen gemacht. Weit über 100 junge Menschen hat der Familienbetrieb bereits den Einstieg in eine sichere berufliche Zukunft im Handwerk ermöglicht. Und sogar Landes- und Bundessieger im Fahrzeuglackiererhandwerk gingen aus dem Mitarbeiterkreis der Autolackiererei Richter hervor. Anlässlich des Jubiläums, das bedingt durch die Corona-Pandemie nur im Kreis der engsten Familie gefeiert werden konnte, bedankten sich beide Jubilare ausdrücklich bei allen Beschäftigten für ihre immer sehr gute Arbeit und bei ihren Kunden und Geschäftspartnern für die langjährige Treue.

Bildzeile: Gratulation zum Jubiläum: Betriebsleiter Ralf Heitz-Große Lembeck, Volker Walters, Geschäftsführer des Fachverbands Lack- und Karosserietechnik Westfalen und Seniorchef Otto Richter.

Foto: Fachverband Lack- und Karosserietechnik Westfalen

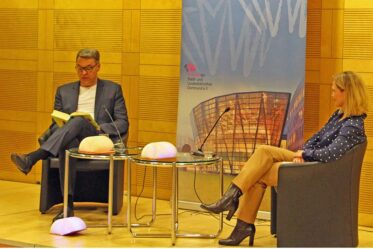

Der Oberbürgermeister und „Herr Bello“, der Virologe und das Beatles-Virus: Prominente lesen vor

Wenn der Oberbürgermeister mit verstellter Stimme einen Hund mimt; wenn die Vorstandsvorsitzende des Dortmunder Energieversorgers mit großem Spaß von „achtsamen Morden“ spricht, und wenn ein Virologe sich vom Beatles-Virus anstecken lässt… dann ist man mittendrin bei „Dortmund liest“. Die 44. Ausgabe der beliebten Veranstaltung, organisiert von den Freunden der Stadt- und Landesbibliothek, fand am Montagabend bereits zum zweiten Mal ohne Publikum statt – dafür wurde live aus dem Studio B gestreamt. Der Abend ist unter folgendem Link weiterhin abrufbar: https://youtu.be/UkBrO_WrVdY.

Zu Gast waren diesmal Oberbürgermeister Thomas Westphal, die Vorsitzende der DEW21-Geschäftsführung Heike Heim sowie der Direktor der Lungenklinik im Klinikum Dortmund, Dr. Bernhard Schaaf. Im Gespräch mit Moderatorin Kerstin von der Linden plauderten sie über Literatur und das Lesen, ließen sich aber auch einige private Dinge entlocken, bevor sie gut zehn Minuten lang aus ihren mitgebrachten Büchern vorlasen.

Das dickste Buch hatte Oberbürgermeister Thomas Westphal mitgebracht: Das Kinderbuch „Herr Bello“ von Paul Maar war Familienlektüre in einem verregneten Urlaub auf Bornholm, verriet er. Seine beiden Töchter (12 und 14) hatten ihn bei der Lektüreauswahl beraten. Westphal erwies sich als versierter Vorleser, der die Geschichte um einen Hund, der dank eines „Wunderdüngers“ zum Menschen mutiert, auch erwachsenen Leser*innen empfahl.

Heike Heim outete sich im Interview als Schnellleserin, die inzwischen auf E-Books umgestiegen sei. Sie hatte den unterhaltsamen Krimi-Bestseller „Achtsam Morden“ von Karsten Dusse im Gepäck. Dr. Bernhard Schaaf dagegen empfahl „The Beatles“ von Frank Goosen, der seine musikalische Sozialisation ebenso beschreibt wie eine Reise nach Liverpool. Alle drei Bücher stehen in der Stadt- und Landesbibliothek zur Ausleihe bereit.

In der Veranstaltung erinnerte Wolf-Dietrich Köster, Vorsitzender der Bibliotheksfreunde, an seinen kürzlich verstorbenen Vorgänger Dr. Walter Aden, der „Dortmund liest“ im Jahr 2000 ins Leben gerufen und bis 2018 wortgewaltig, einfühlsam und humorvoll moderiert hatte. Aden, von 1999 bis 2017 Vorsitzender der Bibliotheksfreunde und seitdem Ehrenvorsitzender, habe den Verein der Bibliotheksfreunde mit seinen 600 Mitgliedern groß gemacht, würdigte Köster.

Die nächste „Dortmund liest“-Veranstaltung findet im November statt.

„Dortmund liest“ vom 15. März: https://www.youtube.com/watch?v=UkBrO_WrVdY

Webseite der Bibliotheksfreunde:

https://bibliotheksfreunde-dortmund.de/

Bildzeile: Oberbürgermeister Thomas Westphal und Moderatorin Kerstin van der Linden.

Foto: Hans-Christian Wirtz/Stadt- und Landesbibliothek

Ministerin Scharrenbach übergibt fast 170.000 Euro Fördermittel für Hörder „Brückengeschichten“

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen fördert die Hörder „Brückengeschichten“ des örtlichen Vereins Hörde International e.V. mit fast 170.000 Euro. Den Bescheid über die Gelder aus dem Landesprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ überbrachte Ministerin Ina Scharrenbach der Vereinsvertretung persönlich im Beisein von Bürgermeisterin Barbara Brunsing sowie Bezirksbürgermeister Michael Depenbrock.

In den kommenden beiden Jahren möchte das Kunstprojekt „Brückengeschichten“ vor Ort hör- und erlebbar machen, was die Hörder*innen miteinander und mit ihrem Stadtteil als Heimat verbindet. „Das Projekt ,Brückengeschichten‘ in Hörde ist ein gelungenes Beispiel für die Nutzung des Förderinstruments ,Heimat-Werkstatt‘. Die Kombination von Hörbeiträgen und Wandbildern stärkt die lokale Identität, fördert die Verbundenheit im Dortmunder Quartier und macht lokale Geschichte(n) erlebbar“, kommentiert Ministerin Scharrenbach die außergewöhnliche Initiative.

Wie die Idee für die „Brückengeschichten“ entstand

Bei den Vorbereitungstreffen zum Brückenfest im Winter 2019 tauschten sich der Vorstandsvorsitzende von Hörde International e.V., Jochen Deschner, und Silvia Liebig, Dortmunder Künstlerin, über ihre geplanten Projekte aus. Dabei entschied man sich, die beiden Projekte Wandbilder und Oral-History-Collage in einem zusammenzufassen, weil sie sich so wunderbar ergänzten. Die Idee einer Fassadenbemalung von Hörder Wohnhäusern durch Kunstschaffende unter dem Titel „Brückengeschichten“ war geboren.

Wie lassen sich möglichst viele der Hauseigentümer*innen im Stadtteil für die Idee einer Fassadenbemalung gewinnen? Welche Motive können die Fassaden aufwerten? Die Hörder Stadtteilagentur, die im Rahmen der Stadterneuerung Hörde beratende und vermittelnde Ansprechpartnerin für die Hörder Bürgerschaft ist, stellte sich eben diese Fragen und suchte für die Umsetzung der “Brückengeschichten“ finanzielle Unterstützung. Nach intensiver Beratung durch das Amt für Stadterneuerung wurde mit dem Modul der „Heimat-Werkstatt“ aus dem Heimatförderprogramm des Landes NRW das passende Förderprogramm gefunden.

Die Heimat-Werkstatt will Menschen miteinander darüber ins Gespräch bringen, was ihre lokale Identität ausmacht, und dafür sensibilisieren, was sie in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld als Gemeinschaft verbindet. Sie besteht aus zwei Phasen und beginnt immer mit einem offenen Diskussions- und Arbeitsprozess, der die Einwohner*innen in breiter Form an der Frage teilhaben lässt, was sie prägt und ausmacht.

Für diesen sogenannten „Werkstatt-Prozess“ sollten die Hörder Bürger*innen ursprünglich im Rahmen des Hörder-Brückenfestes in einer von der Künstlerin Silvia Liebig entwickelten Sprachkabine erzählen, was sie verbindet, warum sie sich in Hörde zuhause fühlen. Daraus entstand der Name des Projektes „Brückengeschichten“.

Hörder Geschichten werden akustisch gesammelt und in Wandbilder umgewandelt

Coronabedingt konnte das Brückenfest, welches seit dem Jahr 2015 durch den Verein Hörde International e.V. organisiert wird, nicht stattfinden. Kurzerhand entwickelte die Künstlerin zusammen mit dem Verein eine Alternative, die auch das Heimatministerium überzeugte: Die Geschichten, die ein Bild vom Heimatort Hörde ergeben, werden nun mit Mikrofon und Aufnahmegerät eingefangen und von der Künstlerin zu Hörstücken komponiert. In Kurzinterviews formulieren Einzelpersonen spontan ihre Antworten zu Fragen rund um Hörde als Heimat, die als Audiodateien aufgenommen und später zu einem „akustischen Stimmungsbild“ zusammengefügt werden.

In der zweiten Phase der Heimat-Werkstatt setzen Streetart-Künstler*innen die Hörstücke von Silvia Liebig in Wandbilder, sogenannte Murals, um. Ab Herbst 2022 wird man an fünf Standorten in Hörde die gemalten Wandbilder sehen und gleichzeitig die Hörstücke per App hören können.

Bezirksvertretung Hörde unterstützt den Verein

Zu den Gesamtkosten für die Fassadenbemalungen von ca. 188.000 Euro steuert das Land Nordrhein Westfalen 90 Prozent dazu. „Ohne die Förderung wäre das Projekt in dieser Form nicht durchführbar gewesen“, sagt Jochen Deschner, 1. Vorsitzender des projektdurchführenden Vereins „Hörde International e.V.“.

Die restlichen 10 Prozent der Gesamtkosten kommen aus Mitteln des Vereins. Dabei ist die Vereinsförderung der Bezirksvertretung Hörde hilfreich. „Die Bezirksvertretungen können in ihrem Stadtbezirk über die Förderung von Kunst und Kultur sowie Heimat- und Brauchtumspflege entscheiden“, erklärt Bezirksbürgermeister Michael Depenbrock. „Daher unterstützen wir in Hörde gerne einen Verein, der sich im Stadtgebiet mit viel ehrenamtlichem Engagement einen Namen gemacht hat“.

Auch Bürgermeisterin Barbara Brunsing freut sich über die Unterstützung durch das Land Nordrhein-Westfalen: „Das Projekt fördert die Entstehung von Kommunikationsstrukturen und stärkt das Gemeinschaftsbewusstsein. Wir Dortmunder*innen verstehen uns als eine zupackende Solidargemeinschaft. Mit den „Brückengeschichten“ zeigen wir funktionierende Nachbarschaften in der Großstadt, in denen man sich kennt und vertraut.“

Übrigens: Noch sind auch nicht alle Fassaden ausgewählt, die in der zweiten Phase des Projekts bemalt werden – Bewohner*innen und Eigentümer*innen in Hörde sind herzlich aufgerufen, Vorschläge auch dafür bei der Hörder Stadtteilagentur einzureichen.

Hörde International e.V. – Bürger*innenverein für das neue Hörde

In Hörde wird, wie an kaum einer anderen Stelle, gelungener und beispielhaft schnell vollzogener Strukturwandel erlebbar. PHOENIX West entwickelte sich zum zukunftsweisenden Technologiezentrum, und aus PHOENIX Ost wurde das “Wohn- und Freizeitparadies PHOENIX See“. Der Emscher-Umbau brachte viele neue Naturbereiche mit vielschichtigem Rad- und Fußwegenetz. So sehen wir das Hörder Zentrum heute gestärkt, erweitert und zu neuem Leben erwacht.

Für dieses neue Hörde gibt es seit 2014 einen Verein. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Einheit Hördes aus Alt und Neu und das enge Zusammenwachsen dieser beiden Teile weiter voranzutreiben und zu fördern: HÖRDE INTERNATIONAL e.V.

Ein wichtiges Symbol für das neue Hörde war in den vergangenen Jahren das „BRÜCKENFEST HÖRDE INTERNATIONAL“. Das Fest zielt darauf, die Hörder City mit dem PHOENIX See und den Grünzügen der Emscher zu verbinden. Mehrere 10.000 Besucher*innen ließen sich animieren, den beeindruckenden Stadtumbau in Hörde zu begutachten und das Stadtteilzentrum mit seinem neuen Umfeld als Naherholungsgebiet zu erkunden. HÖRDE INTERNATIONAL e.V. hat dieses Fest mittlerweile mehrere Male organisiert. Der Verein hat damit einen zivilgesellschaftlichen Zusammenhang für Hörde geschaffen.

Bereits bei der Gründung zeigte sich, dass der Verein Aufgaben und Ziele über die Organisation des Brückenfestes hinaus auf seine Fahnen schreiben wird. Und so hat er in den vergangenen Jahren viele weitere – für das Image Hördes förderliche – Aktionen und Aktivitäten durchgeführt, wie die Installation von Bücherschränken, die Initiierung von Kunst- und Kulturprojekten oder auch die Unterstützung von Geflüchteten.

Die große Klammer dabei: Der Verein und die Mitglieder versuchen, Brücken zu bauen: Brücken zwischen den einzelnen Quartieren, Brücken zwischen dem alten und neuen Hörde, Brücken zwischen den Generationen, Brücken zwischen Menschen mit unterschiedlicher Herkunft und sozialem Hintergrund. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die kulturelle Vielfalt, die Völkerverständigung, das demokratische Staatswesen und das friedliche Gemeinschaftsleben zu fördern.

Mit bürgerschaftlichem Engagement setzen sich die Mitglieder dafür ein, dass sich die sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen und kulturellen Rahmenbedingungen für die Hörder*innen sowie das Erscheinungsbild und das Image Hördes nach innen und außen beständig verbessern.

Bildzeile: NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach (l.) und Künstlerin Sylvia Liebig.

Foto: Roland Gorecki / Stadt Dortmund

World of Walas und DEW21 schließen

strategische Partnerschaft für Phoenix West

Die Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21) und World of Walas gehen

gemeinsame Wege bei der Entwicklung von Phoenix West. Neben dem Angebot klassischer

Versorgungsleistungen wird DEW21 dabei auch im Sinne eines nachhaltigen Lebensversorgers das

komfortable und nachhaltige Leben in diesem Dortmunder Quartier mitgestalten. So wird die 100-

prozentige DEW21-Tochter “DOdata” als Treiber hinter vielen smartCity Ansätzen der Stadt das

digitale Leben und Wirtschaften auf Phoenix West bereichern. Der holländisch-kanadische

Stadtentwickler World of Walas, der in Hörde nicht nur die Hochofenanlage, das ehemalige

Schalthaus und das westlich vom Hochofen gelegene Baufeld 13 erworben hat, sondern in Kürze

auch die Entwicklung des Gasometers, der Gasgebläsehalle und Pumpenhaus beabsichtigt, geht

mit seinem Nachhaltigkeitsansatz neue Wege in der Urbanisierung alter Industrieareale. Platz

genug, um einerseits die zukünftigen Mieter optimal zu versorgen, aber auch immer wieder

Innovationen zu implementieren und auszuprobieren. Mit der Partnerschaft von DEW21 und

World of Walas wird Phoenix West zu einem Inkubator und Leuchtturm für Innovationen im

Zusammenhang mit Energie, Wasser und Abfall, einschließlich der Digitalisierung städtischer

Systeme.

“Es ist das erste Mal in der DEW21-Geschichte, dass wir so eine strategische Partnerschaft für ein

solches Areal vereinbaren. Wir freuen uns, als Partner dieses zukunftsfähige Projekt zu unterstützen

und unsere Kompetenzen gewinnbringend für die nachhaltige Entwicklung von Phoenix West

einzubringen,” erklärt Heike Heim, Vorsitzende der Geschäftsführung von DEW21. Gerben van

Straaten, CEO von World of Walas: “Diese Kooperation ist für beide Seiten sehr wertvoll. Walas

sucht nach neuen Wegen, den Nachhaltigkeitsansatz bei unseren Aktivitäten zu verstetigen – und mit

dem “World innovation Centre” durchaus in einem internationalem Umfeld.” Optimale

Energieerzeugung, -verwendung und management in Kooperation mit digitalen Lösungen spielen

dabei eine wichtige Rolle.

Beide Seiten planen innovative Energiesysteme aufzubauen und zu erproben, aber auch

Lösungsansätze zu erarbeiten, um Restwärme aus lokalen Quellen zu nutzen. Ein erster Ansatz der

Zusammenarbeit wird gerade am Walas-Standort im niederländischen Heerlen geprüft. Hierbei geht

es um ein Pilotprojekt, bei dem die Wärme eines Rechenzentrums aufgenommen werden soll, um

diese anschließend in das Heizsystem des Walas-Gebäudes einzuspeisen. Diese Innovation könnte

später auch auf Phoenix West ausgebaut werden.

Die Ansatzpunkte sind vielfältig und beinhalten auch innovative Gebäudehüllen, um die

Energieeffizienz der genutzten Räume zu verbessern und wenn möglich auch mit Photovoltaik

nachhaltig Energie zu erzeugen. Ein wesentlicher Hebel für eine optimierte Energiesteuerung ist der

Einsatz von Sensoren und intelligenten Steuerungssystemen. Hier kommt die DEW21-Tochter

DOdata ins Spiel. “SmartCity-Lösungen sind in aller Munde. Hier können wir ganz konkret die Einsatzmöglichkeiten testen, weiterentwickeln und zeigen, welchen konkreten Mehrwert Daten- und

IoT-Anwendungen bieten können,” so Heike Heim.

Interessant ist hier unter anderem die Entwicklung des AgroTech Centres in der ehemaligen

Gasgebläsehalle. In diesem Zentrum, das auch Gewächshauselemente beinhaltet, muss intelligent

und optimiert Energie, Wasser und Wärme eingesetzt und gesteuert werden. “Diese konkreten

Anforderungen auf das gesamte Areal zu skalieren und hierfür ein ganzheitlich kombiniertes Energieund

Wärmemanagementsystem zu entwicken, ist ein völlig neuer Ansatz,” berichtet van Straaten.

Mit der Partnerschaft von DEW21 und World of Walas wird Phoenix West Zug um Zug zu einem

einzigartigen Entwicklungs- und Testareal für urbane Systme im XXL-Format. Lösungen, die hier

entwickelt werden, können dann auf andere Standorte übertragen werden.

Bildzeile: v.l. Dirk van der Ven, Chief Innovation Officer World of Walas / Pascal Ledune, Chief Economic Development Officer World of Walas /

Gerben van Straaten, CEO World of Walas / Heike Heim, Vorsitzende der Geschäftsführung DEW21 / Sven Baumgarte, Leiter Strategie &

Transformation DEW21 / Dominik Gertenbach, Leiter Vertrieb DEW21)

Foto: DEW21

Fünf erfolgreiche Jahrzehnte im Lüner Elektrohandwerk

Innung für Elektrotechnik Dortmund und Lünen gratuliert Dirk Meyer & Paul Overmann GbR in Lünen zum 50-jährigen Bestehen / Ehrenurkunde der Handwerkskammer Dortmund überreicht