Von Julian Napierala

Digitalisierung und Pflegenotstand sind zwei Schlagworte, die im gesellschaftlichen Diskurs oft fallen. Die Ursachen des Pflegenotstands vielfältig, ebenso wie die potentiellen Gegenmaßnahmen. Wenn die Digitalisierung mit der Pflege verzahnt würde, könnte das zu positiven Resultaten für Pflegebedürftige, Pflegepersonal und Angehörige führen. Eine Frage, die dafür beantwortet werden muss: Wie kann die Digitalisierung ihren Weg in die Pflege finden?

Forderung: Mensch im Mittelpunkt und nicht Digitalisierung um der Digitalisierung willen

Da die Digitalisierung in jeden Lebensbereich mehr oder minder Einzug hält, tat und tut sie dies naturgemäß auch in der Pflege.

Die digitalen Komponenten werden den Pflegenotstand nicht zum erliegen bringen, könnten aber Abhilfe schaffen, wenn es etwa um die Entlastung von Pflegenden geht, so der Tenor der Veranstaltung „Digitale Chancen in der Pflege mitgestalten“, die im Rathaus der Stadt Dortmund stattfand.

Die Veranstaltung wurde von Ministerien der Landesregierung NRW nicht ohne Grund in Dortmund initiiert, führte Dr. Jan Fritz Rettberg (Chief Innovation/Information Office Stadt Dortmund) an, und verwies dabei auf Auszeichnungen wie „digitalste Stadt Deutschlands“.

Dieses Prädikat wurde Dortmund im vergangenen Jahr durch die Stiftung „Lebendige Stadt“ verliehen. Die Digitalisierung sollte aber nicht die menschliche Beziehung in der Pflege negativ beeinflussen, denn es stünde der „Mensch im Mittelpunkt und nicht Digitalisierung um der Digitalisierung willen“, so Rettberg weiter.

Eine von einer Digitalisierung unterstütze Pflege ist Teil der Digitalstrategie der Landesregierung NRW, die im April 2019 vorgestellt wurde.

Handlungsdruck steigt – Digitalisierung soll Personal entlasten und Kosten senken

In zwei Impulsvorträgen von Forschenden der Technischen Universität Dortmund (Dr. Vera Gerling und Prof. Dr. Christian Bühler) kristallisierten sich schnell wesentliche Aspekte, welche die Grundlage einer digitalisierten Pflege bilden würden.

So solle die Digitalisierung das Pflegepersonal zunehmend entlasten, zeitgleich Kosten einsparen, also generell für mehr Effizienz, sowie für mehr Selbstbestimmung der SeniorInnen sorgen. Dabei sei allerdings noch nicht geklärt, in welcher Höhe überhaupt Pflegekosten eingespart werden könnten.

Dass Handelsbedarf in der Pflege besteht, ist gesellschaftlicher Konsens. Die Dringlichkeit des Handelns dürfte in den nächsten Jahren auch nicht abnehmen, wenn die Babyboomer-Generation vermehrt der Pflege bedürfen.

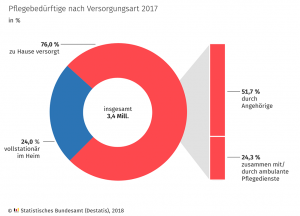

Zahlen des statistischen Bundesamts zeigen, dass Ende 2017 die circa 14.000 Pflegeheime in Deutschland zu 92,4 Prozent ausgelastet waren. Die meisten Pflegebedürftigen, rund drei Viertel, werden zu Hause betreut, häufig von Angehörigen.

Zudem kommt, dass laut Bühler 2020 etwa 40000 Pflegekräfte in der häuslichen und ambulanten Pflege fehlen würden, Tendenz steigend. In Deutschland waren laut Statistischem Bundesamt Ende 2017 3,4 Millionen Menschen pflegebedürftig. Schätzungen aus 2010 gingen davon aus dass im Jahr 2030 4,5 Millionen Menschen pflegebedürftig seien.

Die Zahl könnte womöglich höher ausfallen, da das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) seit dem 1. Januar 2017 einen weiter gefassten Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt hat, der Bedürftigkeit in fünf Pflegegrade statt in drei Pflegestufen unterteilt.

E-Akte, Sturzsensoren, Apps & Co. – Möglichkeiten der Digitalisierung in der Pflege

Um diesen Anstieg abzufedern, und für rundum bessere Arbeitsverhältnisse in der Pflege zu schaffen, wird von Politik und Versicherungen zunehmend auf Digitalisierung gesetzt. Zum Beispiel eine elektronische Patientenakte, auf die Pflegekräfte und medizinisches Personal Zugriff haben, könnte den Kommunikationsfluss erheblich verbessern und die Arbeitsorganisation vereinfachen, so Dr. Vera Gerling vom Institut für Gerontologie der TU Dortmund.

Auf der Veranstaltung kam auch Dr. Bettina Horster zu Wort, Vorstandvorsitzende der Vivai Software AG. Firmen wie Vivai, die unter anderem vom Land NRW bezuschusst werden, bieten voraussichtlich ab kommendem Frühjahr Ausstattungen für die Eigenheime der SeniorInnen, etwa Sturzmelder. Dabei werden in der Wohnung des Pflegebedürftigen Sensoren angebracht, die Stürze erkennen sollen und wenn nötig, Angehörige oder Pflegedienste informieren.

Auf der Veranstaltung kam auch Dr. Bettina Horster zu Wort, Vorstandvorsitzende der Vivai Software AG. Firmen wie Vivai, die unter anderem vom Land NRW bezuschusst werden, bieten voraussichtlich ab kommendem Frühjahr Ausstattungen für die Eigenheime der SeniorInnen, etwa Sturzmelder. Dabei werden in der Wohnung des Pflegebedürftigen Sensoren angebracht, die Stürze erkennen sollen und wenn nötig, Angehörige oder Pflegedienste informieren.

Die Hoffnung Horsters ist es, dass es mit dem System möglich sei, sich anbahnenden Krankheiten wie Parkinson oder Demenz zu erkennen. Wenn zum Beispiel der Sensor wahrnimmt, dass eine Person um zwei Uhr nachts auf den Beinen ist, die normalerweise um diese Zeit fest schläft, könnte diese Verhaltensänderung, die mittels Künstlicher Intelligenz (KI) analysiert würde, ein Anzeichen für jene Krankheiten sein.

Das übergeordnete Ziel sei hierbei also, dass Menschen, solange es möglich ist in ihrem Eigenheim verbleiben und wenn überhaupt später in einem Pflegeheim Quartier beziehen müssten. Der Umzug in ein Pflegeheim solle so also verzögert werden. Dabei sollte der Preis der Technik idealerweise die Pflegeheimkosten unterbieten. Doch die Finanzierung sei auch in diesem Fall noch nicht geklärt, Vivai hofft auf eine Integration ihrer Leistungen in den Pflegekatalog.

Die Telemedizin kann die räumliche Entfernung überbrücken helfen

Christian Bührer verweist in seinem Vortrag auf die zahlreichen schon existenten Apps, die etwa an die Wassereinnahme erinnern und mit spielerischer Aufmachung dafür sorgen wollen, dass gerade ältere Menschen ausreichend Wasser trinken. Es gebe auch Apps, die als Medikamenten-Dokumentation genutzt werden könnten.

Christian Bührer verweist in seinem Vortrag auf die zahlreichen schon existenten Apps, die etwa an die Wassereinnahme erinnern und mit spielerischer Aufmachung dafür sorgen wollen, dass gerade ältere Menschen ausreichend Wasser trinken. Es gebe auch Apps, die als Medikamenten-Dokumentation genutzt werden könnten.

Eine weitere Gestaltungsoption der digitalisierten Pflege bietet die Telemedizin, oder Telecare. Denkbar wären laut Bührer etwa Videogespräche mit einem Arzt über Smartphone oder Tablet, die den Vorteil bieten, dass sie die räumliche Distanz wettmachen machen würde. Bei Ärztemangel auf dem Land könnte Betroffenen so geholfen werden.

Die Potentiale der Digitalisierung in der Pflege seien damit aber bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Da Deutschland im Bereich der Digitalisierung kein Pionier ist, wie internationale Vergleiche zeigen, lohnt der Blick zu Ländern, die in diesem Bereich schon ein Stück weiter sind. Dr. Hörster meint, dass etwa die Chinesen hier schon„eine Nasenlänge voraus sind“.

Eine digitale Pflege muss Akzeptanz erfahren und finanzierbar sein

Zu bewältigende Herausforderungen seien unter anderem noch eine Erzielung einer breiten Akzeptanz des Zielpublikums, also von Betroffenen und Pflegenden, und die Finanzierung der digitalisierten Pflege. Ein häufiges Problem sei, dass Betroffene und ihre Angehörige gar nicht genau wüssten, welche Leistungen der Kasse sie in Anspruch nehmen könnten, so dass diese nicht abgerufen würden.

Das Unwissen darüber, welche berechtigten Ansprüche die Betroffenen nicht wahrnehmen würden, sollte durch bessere Unterrichtung des Pflegepersonals und der AusbilderInnen in Angriff genommen werden, so eine Teilnehmerin der Veranstaltung. Weiter führte sie aus, dass das Land NRW in ihrer Digitalstrategie hierfür Methodiken entwickeln müsse, um dies umzusetzen.

Eine digitale Teilhabe sei für den Erfolg der digitalen Pflege entscheidend. Je höher die Kompetenz im digitalen Bereich sei, etwa bei Jüngeren, desto mehr Akzeptanz werde der Digitalisierung entgegengebracht. Gerade bei OfflinerInnen, die also mehr oder weniger von der digitalen Welt abgeschottet sind, würde es schwer, diese für digitale Maßnahmen empfänglich zu machen.

Da Dortmund eine Rate zwischen zehn bis knapp unter zwanzig Prozent an OfflinerInnen aufweist, gibt es hier eine Hürde, die von Pflegedienstleistern und Angehörigen überwunden werden müsse, wenn digitale Maßnahmen bei pflegebedürftigen OfflinerInnen Anwendung finden sollen.

Ein Drittel der Menschen über 60 Jahren stehen der Technik kritisch gegenüber

Dr. Vera Gerling führte eine Statistik an, laut der 31 Prozent der über 60-jährigen den Einsatz neuer Technik als nicht unproblematisch empfinden. Bei darunter liegenden Altersgruppen fällt dieser Prozentteil niedriger aus.

Ein weiterer Aspekt, den es noch zu thematisieren gelte, sei der Datenschutz. Viele Personen wollten nicht, dass ihre Daten in beispielsweise Clouds gespeichert werden. Hier betont das Unternehmen Vivai, dass die Autonomie der Daten bei den Betroffenen läge. Diese könnten bestimmen, ob ihre Daten auf den Servern der Firma gespeichert werden sollen, oder nicht.

Ein weiterer Aspekt, den es noch zu thematisieren gelte, sei der Datenschutz. Viele Personen wollten nicht, dass ihre Daten in beispielsweise Clouds gespeichert werden. Hier betont das Unternehmen Vivai, dass die Autonomie der Daten bei den Betroffenen läge. Diese könnten bestimmen, ob ihre Daten auf den Servern der Firma gespeichert werden sollen, oder nicht.

Die Menschen, die vom Pflegenotstand betroffen sind, müssten also stärker über die Möglichkeiten einer digitalen Unterstützung informiert und beraten werden, und auch über Vorurteile, die manch Betroffener im Kontext der Digitalisierung hegen könnte, aufgeklärt werden.

Die Digitalisierung der Pflege kann nur im Dialog mit Pflegediensten, Betroffenen und Angehörigen gelingen, so der Tenor der TeilnehmerInnen der Veranstaltung. Nicht zuletzt brauche es da die Akzeptanz des Pflegepersonals, das häufig die Schnittstelle zwischen Betroffenen und Politik beziehungsweise Firmen, die digitale Systeme anbieten, darstellten.

Auch wenn alles Weitere geklärt ist, bleibt die Frage nach der Finanzierung der technischen und digitalen Systeme, gerade auch bei Maßnahmen die schon flächendeckend realisiert werden könnten, wie die der elektronische Patientenakte. Ob die Leistungen von Firmen, die digitale Lösungen in der Pflege anbieten, von der Kasse übernommen werden, ist offen. Wie hoch der etwaige Anteil ist, den die Betroffenen selbst zahlen müssen, folglich ebenso.