Welchen Stellenwert Fragen sozialer Gerechtigkeit in der Berichterstattung über Künstliche Intelligenz (KI) einnehmen, zeigt eine von der Otto Brenner Stiftung veröffentlichte Studie. Die generell breite Berichterstattung zu KI-Themen wird von Ereignissen und Akteuren aus Technologie-Unternehmen dominiert. Wo die sozialen Folgen von Künstlicher Intelligenz thematisiert werden, geschieht dies eher oberflächlich und stichwortartig.

Im Fokus stehen zumeist wirtschaftliche und technologische, aber keine sozialen Fragen

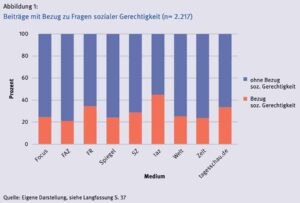

Die Studie zeigt einerseits, dass sich reichweitenstarke Medien mit verschiedensten Themen rund um Künstliche Intelligenz beschäftigen und dass dabei in rund einem Viertel der untersuchten Beiträge Fragen sozialer Gerechtigkeit im Zusammenhang mit KI angesprochen werden. Andererseits ist die Berichterstattung stark von wirtschaftlichen Perspektiven, insbesondere aus der KI-Branche, geprägt.

Dazu Studienautorin Elke Grittmann, Professorin für Medien und Gesellschaft an der Hochschule Magdeburg-Stendal: „In den untersuchten Medien dominieren Themen wie Produkteinführungen, Personalien, Unternehmensentscheidungen und Marktentwicklungen. Besonders präsent sind KI-Unternehmen und ihre meist männlichen Vertreter. Gleichzeitig schaffen die Medien auch ein Forum für eine breite Debatte über die ‚Schlüsseltechnologie‘ KI.“

Dazu Studienautorin Elke Grittmann, Professorin für Medien und Gesellschaft an der Hochschule Magdeburg-Stendal: „In den untersuchten Medien dominieren Themen wie Produkteinführungen, Personalien, Unternehmensentscheidungen und Marktentwicklungen. Besonders präsent sind KI-Unternehmen und ihre meist männlichen Vertreter. Gleichzeitig schaffen die Medien auch ein Forum für eine breite Debatte über die ‚Schlüsseltechnologie‘ KI.“

Gesellschaftliche und politische Gestaltung von KI wird kaum thematisiert

Zudem zeigt sich, dass es vielen Medienbeiträgen, die sich mit Fragen sozialer Gerechtigkeit im Zusammenhang mit KI beschäftigen, an Tiefe fehlt. „Mögliche soziale Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz werden zwar erwähnt, aber meist nur oberflächlich oder stichwortartig beleuchtet. Das ist insbesondere der Fall, wenn es um die Möglichkeit politischer Regulierung von KI geht“, kommentiert Studienautorin Lina Brink.

„Lösungsvorschläge zur Beseitigung sozialer Ungleichheiten werden kaum genauer diskutiert. Am häufigsten thematisiert wird die Ersetzung menschlicher Arbeitskräfte durch KI. Andere soziale Dimensionen, wie Nachhaltigkeit und globale Gerechtigkeit spielen jedoch kaum eine Rolle“, so die Professorin für Medien und Gesellschaft.

„Lösungsvorschläge zur Beseitigung sozialer Ungleichheiten werden kaum genauer diskutiert. Am häufigsten thematisiert wird die Ersetzung menschlicher Arbeitskräfte durch KI. Andere soziale Dimensionen, wie Nachhaltigkeit und globale Gerechtigkeit spielen jedoch kaum eine Rolle“, so die Professorin für Medien und Gesellschaft.

Ein weiteres Ergebnis der Studie: Medial wird KI nicht ausreichend als eine Technologie dargestellt, die gesellschaftlich und politisch gestaltbar ist. Dazu Studienautor Peter Kann, Hochschule Magdeburg-Stendal: „Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz werden teilweise als unausweichlich dargestellt. Wirtschaftlich motivierte Entscheidungen der Verantwortlichen, die diese Entwicklungen ermöglichen, werden selten hinterfragt.“

Aufforderung: Das Versprechen von KI als ‚Zukunftstechnologie‘ kritisch zu reflektieren

Die Autor*innen der Studie, Prof. Dr. Elke Grittmann, Dr. Lina Brink und Peter Kann haben 2.217 Medienbeiträge zu KI untersucht, die in den zwölf Monaten nach der Veröffentlichung von ChatGPT 3.5 (1.12.2022 bis 30.11.2023) in neun deutschsprachigen Leitmedien erschienen sind.

Die Autor*innen der Studie, Prof. Dr. Elke Grittmann, Dr. Lina Brink und Peter Kann haben 2.217 Medienbeiträge zu KI untersucht, die in den zwölf Monaten nach der Veröffentlichung von ChatGPT 3.5 (1.12.2022 bis 30.11.2023) in neun deutschsprachigen Leitmedien erschienen sind.

Diese wurden zunächst mittels Inhaltsanalyse und Frequenzanalyse quantitativ ausgewertet. Anschließend wurden Beiträge, die sich mit Fragen sozialer Gerechtigkeit beschäftigen, mittels einer Wissenssoziologischen Diskursanalyse analysiert.

Auf Basis ihrer Analysen formulieren die Autor*innen die Empfehlung, das Versprechen von Künstlicher Intelligenz als ‚Zukunftstechnologie‘ in öffentlichen Debatten durch eigene Recherchen zu vertiefen und kritisch zu reflektieren. Das oft propagierte Versprechen, KI könne die Probleme der Menschheit lösen, müsse stärker hinterfragt werden.

Mehr Informationen:

- Hier gibt es die Kurzfassung als PDF zum Download: AP78_KI_soz_Gerechtigkeit_Vierseiter

- Hier gibt es die Langfassung als PDF zum Download: AP78_KI_soz_Gerechtigkeit

Mehr Informationen zum Thema auf nordstadtblogger.de:

Die Nordstadtblogger bekommen den Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus

Neue Studie beleuchtet Praxis und Zukunft des „Non-Profit-Journalismus“ in Deutschland

Die Nordstadtblogger-Redaktion erhält den Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus

Reaktionen

GRÜNE: KI-gestütztes Sicherheitssystem für das Südbad beschlossen (PM)

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Verbesserung der Sicherheit in öffentlichen Einrichtungen nimmt konkrete Formen an. In der gestrigen Sitzung des Sportausschusses wurde das Modellprojekt „Sicherheit durch KI“ auf Antrag der GRÜNEN für das Südbad beschlossen. Das innovative Sicherheitssystem, welches bereits in Schwimmbädern in Köln, Freudenstadt und Karlsruhe erfolgreich implementiert wurde, soll nun auch im Dortmunder Südbad zum Einsatz kommen.

Die KI-gestützte Technologie ermöglicht eine kontinuierliche Beobachtung der Wasserflächen und kann potenzielle Gefahrensituationen, insbesondere Ertrinkungsfälle, frühzeitig erkennen. Das System unterstützt somit das Aufsichtspersonal effektiv bei ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit und trägt zur Verbesserung der allgemeinen Sicherheitsstandards bei. Wie der WDR berichtete, rettete KI im Schwimmbad von Everswinkel während Ostern ein 4-jähriges Kind vor dem Ertrinken.

Katrin Lögering, Fraktionssprecherin der GRÜNEN erklärt dazu:

„Mit diesem Beschluss setzen wir ein klares Zeichen für die intelligente Nutzung digitaler Technologien im Sinne des Gemeinwohls. Die Sicherheit unserer Bürger*innen hat für uns oberste Priorität. Der Einsatz von KI-Systemen zur Unterstützung des Badepersonals ist ein wichtiger Schritt, um Unfälle vorzubeugen und die Reaktionszeiten in Notfällen deutlich zu verkürzen.“

Das Modellprojekt im Südbad reiht sich ein in eine Reihe von Kommunen, die auf diese zukunftsweisende Technologie setzt. Neben den bereits genannten Standorten ist die Installation vergleichbarer Systeme auch in Pforzheim, Unna und Bochum in Planung.

Die Implementierung des Systems soll in den kommenden Monaten erfolgen. Die GRÜNEN betonen, dass der Einsatz der KI-Technologie unter strenger Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen erfolgen wird und ausschließlich der Erkennung von Gefahrensituationen dient.