Von Marian Thöne

Soziale Ungleichheit spielt gerade in Zeiten von Corona eine große Rolle. Wir haben verschieden stark unter der Corona-Krise zu leiden. Und das liegt nicht nur an Faktoren wie unserem Alter oder möglichen Vorerkrankungen. Es sind vielmehr die allgemeinen Lebensumstände, durch die wir uns immer aufs Neue abgesichert und geborgen oder eben ausgeliefert und schutzlos fühlen.

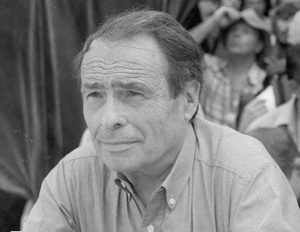

„Die feinen Unterschiede“ des französischen Soziologen und Sozialphilosophen Pierre Bourdieu

Wer muss sich Sorgen um die Finanzen machen? Wer hat eine großes zu Hause, wo es sich bequem aushalten oder isolieren lässt? Wer einen guten Zugang zu medizinischer Versorgung? Wer weiß Bescheid, welches Verhalten in der Krise wann am cleversten ist? Wer hat das nötige Vitamin B, um sich z. B. Desinfektionsmittel, Medikamente oder eben medizinische Versorgung zu beschaffen?___STEADY_PAYWALL___

Dass diese Fragen miteinander zusammenhängen, ist eine zentrale Erkenntnis aus Pierre Bourdieus „Die feinen Unterschiede“ (La distinction. Critique sociale du jugement, 1979). Um dieses Buch soll es im Folgenden gehen.

„Die feinen Unterschiede“ ist ein Klassiker der Geisteswissenschaften. In einer Umfrage der „International Sociological Association“ nach den wichtigsten soziologischen Büchern aller Zeiten, wurde „Die feinen Unterschiede“ auf Platz sechs gewählt. Damit landete Bourdieus Werk noch vor dem anderer wichtiger Denker der Soziologie wie Émile Durkheim, Norbert Elias oder Jürgen Habermas.

Anstrengend, umständlich, unverständlich – kurz: ein Klassiker

Zum Klassiker ist „Die feinen Unterschiede“ geworden, obwohl (oder gerade weil?) es fürchterlich zu lesen ist. Es sei denn, man mag sehr lange Sätze, komplizierte Formulierungen und eine durchaus verwirrende Gliederung.

Die deutsche Version von 1982 zählt außerdem über 900 Seiten. Es ist also unmöglich, in diesem Beitrag den gesamten Inhalt zusammenzufassen, von seiner Wirkung und Rezeptionsgeschichte ganz zu schweigen. Aber trotz seiner Komplexität wollen wir ein paar Aspekte vereinfacht darstellen, die plausibel und heutzutage noch oder vielleicht sogar besonders relevant erscheinen. Auch wenn es einige Sekundärliteratur brauchte, um sie zu verstehen.

Forschungsgegenstand: die französische Gesellschaft der 1960er Jahre

Bourdieu veröffentlichte sein wohl wichtigstes Werk 1978. „Die feinen Unterschiede“ ist eine großangelegte Sozialstudie über die französische Gesellschaft der 1960er Jahre. Mithilfe dieser Studie analysiert Bourdieu, inwieweit soziale Ungleichheit auf unserem Lebensstil (=Habitus), unserem Konsum und Geschmack basiert und dadurch weiter gefördert wird. Dabei geht Bourdieu auch auf den Begriff der „Klasse“ ein.

Mehr als ökonomisches Kapital als Differenzierungskriterium verschiedener Klassen

Laut Bourdieu wird die Kategorie „Klasse“ nicht nur durch ökonomisches Kapital bestimmt – was Geld(anlagen), Immobilien, Autos, Möbel und sonstigen materiellen Besitz meint. Das ist übrigens Marx‘ Hauptkriterium, anhand dessen er zwischen Klassen unterscheidet. Bourdieu jedoch benennt noch andere Kapitalformen.

So spielen kulturelles Kapital (bestehend vor allem aus formeller und informeller Bildung sowie deren Titeln) und soziales Kapital (bestehend vor allem aus Netzwerken, Bekanntschaften, Freund*innen, Partner*innen etc.) eine entscheidende Rolle an der Seite des ökonomischen Kapitals.

Die drei Kapitalsorten – ökonomisch, kulturell, sozial – sind in gewissem Maße abhängig voneinander. Je mehr wir von der einen Sorte angesammelt haben, desto wahrscheinlicher ist es, die anderen beiden Sorten ebenfalls zu vergrößern.

Wichtig ist: Sowohl hierbei, als auch im Folgenden, reden wir immer von Tendenzen und hohen Wahrscheinlichkeiten. Ausnahmen bestätigen die Regel.

Vom Kapital zum Konsum

Verschiedene Mengen der genannten Kapitalsorten setzen außerdem einen Grundrahmen für unsere bevorzugten (und darstellbaren) Verhaltensweisen sowie unser Konsumverhalten. Unser Geschmack ist dadurch geprägt, wer wir sind und prägt wiederum uns. Die Intention dahinter variiert allerdings:

Gehören wir zu den oberen Klassen, wollen wir uns (bewusst oder unbewusst) durch unseren Geschmack und Konsum von unteren Klassen abgrenzen, distinguieren. Der Originaltitel von „Die feinen Unterschiede“ lautet auch entsprechend „la distinction“.

Wenn wir Teil der unteren Klassen sind, wollen wir (wieder bewusst oder unbewusst) durch unseren Geschmack und Konsum den Trends der oberen Klassen nacheifern, sie kopieren. So bleiben gesellschaftliche Macht und Deutungshoheit in den oberen Klassen – dort, wo das meiste ökonomische, kulturelle und soziale Kapital ist.

Habitus als Triebfeder sozialer Ungleichheit: vom Geschmack bis zum Konsumverhalten

Laut Bourdieu grenzen wir uns von anderen Klassen z. B. durch Musik- und Filmgeschmack, Kleidungsstil, Reiseverhalten und –ziele, Sport, Ess- und Trinkverhalten oder unsere persönliche Social Media-Blase ab. Letztere haben wir hinzugefügt.

Folglich fördert unser gesamter Habitus, maßgeblich geprägt durch Geschmack und Konsumverhalten, soziale Ungleichheit. Zieht man dies in Betracht, ist Ungleichheit nicht nur Ergebnis von harter, ehrlicher Arbeit auf der einen und dekadenter Faulheit auf der anderen Seite oder einer Gruppe, die clevere und eine, die dumme Entscheidungen trifft. Auch wenn das ein bequemer Weg für privilegierte Gruppen ist, die luxuriöse eigene Position zu rechtfertigen.

Folglich fördert unser gesamter Habitus, maßgeblich geprägt durch Geschmack und Konsumverhalten, soziale Ungleichheit. Zieht man dies in Betracht, ist Ungleichheit nicht nur Ergebnis von harter, ehrlicher Arbeit auf der einen und dekadenter Faulheit auf der anderen Seite oder einer Gruppe, die clevere und eine, die dumme Entscheidungen trifft. Auch wenn das ein bequemer Weg für privilegierte Gruppen ist, die luxuriöse eigene Position zu rechtfertigen.

Ob wir von sozialer Ungleichheit profitieren oder darunter leiden, hängt maßgeblich von unserer Sozialisation und der Menge ökonomischen, kulturellen und sozialen Kapitals ab, über das wir verfügen. Und zwar von Geburt an.

Directed by Bourdieu? Der Oscargewinner “Parasite“

Unlängst lieferte der Film “Parasite” ein Beispiel für Distinktion. Er handelt von zwei Familien: eine verfügt über große Mengen der bourdieuschen Kapitalsorten, eine über kaum etwas. Durch Intrigen und Flunkereien übernehmen die Mitglieder der Letztgenannten nach und nach Jobs für die reiche, hochgebildete und bestens vernetzte Familie.

An vielen Stellen zeigt „Parasite“ die verschiedenen Konsumstile und Geschmäcker, zwei verschiedene Formen des Habitus. Der Titel „Parasite“ konterkariert dabei, wie Teile der einen, die Mitglieder der anderen Familie oftmals betrachten und behandeln. Wenn auch möglicherweise unbewusst.

In einer Szene bekundet dann schließlich ein Mitglied der unterklassigen Familie, beim Beobachten einer Gartenparty der höherklassigen: „Wir werden niemals Teil ihrer Welt sein.“

Verschiedener Habitus in verschiedenen Dortmunder Stadtbezirken

Nicht zuletzt sind „feine Unterschiede“ dann auch in Dortmund zu beobachten. Das fällt z. B. auf, wenn man manche Kneipen und Restaurants der Nordstadt mit denen der südlicheren Viertel vergleicht. Es zeigt aber auch, dass nicht alle Kapitalsorten immer gleichmäßig verteilt sind.

So findet sich etwa ökonomisches Kapital nach wie vor relativ wenig im Dortmunder Norden. Gleichzeitig gibt es dort aber eine große Menge an kulturellem Kapital, durch Kunst, Kinos, Theater, Initiativen und Aktionen, viele Studierende und Kreative. Auch in Zeiten von Corona.

Weitere Informationen:

- Bundeszentrale für politische Bildung: „Von feinen Unterschieden zu großen Ungleichheiten“

Reaktionen

Wolfgang Richter

Feine Unterschiede – was für ein Stichwort in Zeiten von Corona!

Ja, ein gar nicht so feiner Unterschied ist, dass die Infektion mit dem Corona-Virus zuvörderst ein Phänomen der Reichen ist. Das muss sich auch in Dortmund niederschlagen. Komisch, es gibt bis heute keine Darstellung der räumlichen Verteilung der festgestellten Infektionen in der Stadt. Sicher scheint zu sein und soweit man das in der desolaten, mehr vernebelnden als aufklärenden Datenlage sagen kann, dass ein großer Anteil der Corona-Infektionen in NRW von rückkehrenden Ski-Urlauber*innen aus Tirol und Österreich eingeschleppt wurde. An den vielen Berichten über Corona-Infektionen und Covid-19-Erkrankungen bei Prominenten aus Politik und Verwaltung, Kultur und Entertainment lässt sich ablesen, dass in besonderem Maße die globalen Eliten und die gutsituierten Mittelschichten von der Infektion betroffen sind – und sie weitergeben.

“Natürlich“ sieht man das auch in der Stadt. In der City und am Phoenixsee sind Ordnungsamt und Polizei unterwegs, um die Menschen im öffentlichen Raum über heutzutage richtiges Verhalten zu belehren und sie auch zu sanktionieren. In der Nordstadt ist fast schon verkehrte Welt – wie angenehm, dass die Menschen draußen sind und sich bewegen, sitzen und sich unterhalten, ohne dass an jeder Ecke Sicherheitskräfte über das „Benimm“ wachen. Wie gut, dass der Verkehr deutlich weniger geworden ist, da spielen die Kinder halt überall draußen statt auf den geschlossenen, nicht selten ohnehin maroden Spielplätzen. Während sich die Eliten und die ökonomisch, sozial und kulturell Bessergestellten in Panik üben, nimmt man es hier gelassener. Das Leben geht weiter.

Äußerlich scheint der feine Unterschied zu schwinden – mit dem Tragen von Mund- und Nasenschutz im öffentlichen Raum kann zukünftig „Burka“ für alle gelten. In der Nordstadt wundert man sich eher über solche „emanzipatorischen“ Bestrebungen der Ober- und Mittelschichten. Hier wissen alle, der feine Unterschied droht immer noch unfeiner zu werden.

Cornelia Wimmer

Bourdieu legt dar, dass nicht nur Geld eine Ressource ist. Sondern auch Beziehungen, Bildung und Ausbildung. – Letztere stehen jedem gleichermaßen offen? – Eben nicht, und gerade darin liegt das von Bildungsplanern und Baudezernenten unbedingt zu Berücksichtigende: Auch kulturelles Kapital wird zunächst weitergegeben: Bücher zuhause, Musikunterricht, Eltern, die von anspruchsvollen Berufen zu erzählen haben, Sprache. Und das Fehlen von all dem in den schmallippig so genannten „bildungsfernen“ Haushalten.

Deshalb muss eine demokratische Gesellschaft, die Chancengleichheit für sozial geboten und wünschenswert hält, dafür Sorge tragen, dass kulturelles Kapital – in unserer Sprache Bildung, Ausbildung, Kompetenzen, Abschlüsse – auch da erreicht werden, wo kein bildungsorientiertes Elternhaus das nötige „Startkapital“ mit auf den Weg gibt.

Das bedeutet ganz schlicht, dass Schulen in sozialen Brennpunkten anders auszustatten sind als Schulen in gut situierten Wohngebieten. Die neuen Schulbaurichtlinien sollen demnächst beraten werden. Das ist brandaktuell, denn die Grundschulen im Norden und eine Realschule müssen Zug um Zug neu gebaut werden. Schulen im Norden haben sich in den vergangenen Jahrzehnten in beeindruckender Weise in der Lage gezeigt, auch Kindern ohne oder mit wenig „kulturellem Kapital“ gelingende Schullaufbahnen zu ermöglichen. Das soll so bleiben. Dazu braucht es geeignete räumliche Ressourcen. Eine Schule „von der Stange“ kann das nicht leisten.