Rechte Gewalt – es gibt schlicht keinerlei Gründe, aufzuatmen. Im Gegenteil. Nicht nur wegen des jüngsten Terrors mit zahlreichen Opfern, sondern weil in NRW die Gewalttaten nicht weniger werden. Das zeigen die neusten Zahlen der beiden Beratungsstellen OBR und BackUp, die nun präsentiert wurden. Zu der Gelegenheit gab es starke Stimmen: endlich die Perspektive der Opfer in den Fokus zu nehmen.

Rassistische Gewalt bleibt ein schwerwiegendes Problem in Nordrhein-Westfalen

Im vergangenen Jahr wurden in Nordrhein-Westfalen (NRW) 198 rechte Gewalttaten gegen mindestens 267 direkt betroffene Menschen verübt, darunter auch Kinder und Jugendliche. Dies ist das Ergebnis der Jahresstatistik 2020 von Opferberatung Rheinland (OBR) und BackUp. Seit 2015 wird hier zu rassistischer, antisemitischer und anderer menschenfeindlich motivierter – kurz: rechter Gewalt in NRW recherchiert, die Ergebnisse dokumentiert. ___STEADY_PAYWALL___

Trotz Shutdown und Social Distancing verzeichnen die Anlaufstellen für Betroffene in ihrem Monitoring des Jahres 2020 ein nahezu unverändert hohes Niveau rechter Gewalttaten (Rückgang um nur 2 Prozent).

Rassistisch motivierte Gewalt nimmt weiter zu, die Anzahl rechter Angriffe gegen politische Gegner*innen bleibt hoch. Doppelt so viele Angriffe gab es jeweils im Umfeld von Demonstrationen und auf Journalist*innen. Eine versuchte Tötung, 166 Körperverletzungsdelikte (davon mindestens 47 gefährliche) und 22 massive Bedrohungen wurden registriert.

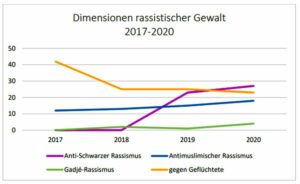

Unverkennbar sind Kontinuitäten trotz der Ausnahmesituation: Rassistische Gewalt bleibt ein schwerwiegendes Problem in NRW. 2020 war Rassismus weiterhin das mit großem Abstand häufigste Tatmotiv – bei steigender Tendenz. 138 der insgesamt 198 Taten (69 Prozent) wurden aus rassistischen Motiven heraus begangen.

Alarmierend: Rassistische Gewalt findet zunehmend wie überwiegend im Wohnumfeld statt

Die verschiedenen Formen rassistischer Gewalt zeigen sich in Angriffen gegen geflüchtete Personen (23), Sinti*zze und Rom*nja (8), in Form von antischwarzem Rassismus (27) sowie antimuslimischem Rassismus (18). Weiterhin gilt: Die überwiegende Mehrheit der dokumentierten Angriffe auf Kinder (86 Prozent) und Jugendliche (80 Prozent) war rassistisch motiviert.

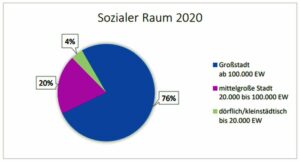

Den Beratungsstellen werden immer mehr Angriffe im direkten Wohnumfeld bekannt. Dieser Trend zeigte sich schon in den Vorjahren. Seit 2017 hat hier nahezu eine Verzehnfachung stattgefunden – mit 19 Angriffen im Jahr 2020. Pandemie-Bedingungen und die Verlagerung des Alltags vieler Menschen in den privaten Nahbereich haben die Folgen für Betroffene noch einmal verstärkt.

Den Beratungsstellen werden immer mehr Angriffe im direkten Wohnumfeld bekannt. Dieser Trend zeigte sich schon in den Vorjahren. Seit 2017 hat hier nahezu eine Verzehnfachung stattgefunden – mit 19 Angriffen im Jahr 2020. Pandemie-Bedingungen und die Verlagerung des Alltags vieler Menschen in den privaten Nahbereich haben die Folgen für Betroffene noch einmal verstärkt.

„Nicht nur während einer Pandemie erfüllt der persönliche Wohnraum häufig eine besondere Schutz- und Rückzugsfunktion“, so Birgit Rheims (OBR). „Wenn dieser sensible Ort aber Ziel von Angriffen wird, kann das Sicherheitsgefühl im eigenen Zuhause massiv erschüttert werden und bei den Betroffenen zu einem chronisch hohen Stresslevel mit gravierenden gesundheitlichen Folgen führen.“

Doppelt soviel Angriffe bei „Querdenker“-Demos – viele Betroffene waren Medienvertreter*innen

2020 wurden 13 Angriffe im Umfeld von Demonstrationen verübt, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Die meisten dieser Angriffe fanden im Zusammenhang mit Protesten gegen staatliche Corona-Schutzmaßnahmen statt, viele der Betroffenen waren Medienvertreter*innen.

2020 wurden 13 Angriffe im Umfeld von Demonstrationen verübt, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Die meisten dieser Angriffe fanden im Zusammenhang mit Protesten gegen staatliche Corona-Schutzmaßnahmen statt, viele der Betroffenen waren Medienvertreter*innen.

„Es ist besorgniserregend, wie viele Journalist*innen 2020 angegriffen wurden. Wir brauchen kritische Berichterstattung, auch auf Demonstrationen, um beispielsweise antisemitische Einstellungen sichtbarer zu machen“, sagt Sabrina Carrasco Heiermann (BackUp).

Jüngstes Beispiel: Der tätliche Angriff auf einen Dortmunder Journalisten beim letzten Querdenker-Aufmarsch in Stuttgart am vorvergangenen Wochenende.

Forderung: Perspektive von Betroffenen muss stärker in den Fokus gerückt werden!

Bisher überhörte Forderungen werden weiter aufrechterhalten: „Für die Bekämpfung rechter Gewalt ist es aus Sicht der Beratungsstellen unumgänglich, die Forderungen und Perspektiven von Betroffenen aus der Peripherie ins Zentrum der Debatte zu rücken“, so Birgit Rheims und Sabrina Carrasco Heiermann.

„Nach Black Lives Matter und Hanau bleibt auch 2021 der Ruf nach Sicherheitsbehörden, die über Wissen und Sensibilität im Kontext verschiedener Ungleichwertigkeitsvorstellungen in unserer Gesellschaft verfügen und denen Betroffene rechter Gewalt vertrauen können.“

OBR aus dem Rheinland und die Dortmunder BackUp-Gruppe haben damit gleich ernst gemacht – anlässlich der Veröffentlichung ihrer Jahreszahlen für 2020. Eingeladen waren Initiativen und Betroffenengruppen, um über ihre Erfahrungen zu rechter Gewalt in NRW zu sprechen. Über Rassismus, Gadjé-Rassismus, Antisemitismus, Rechten Terror und Queerfeindlichkeit.

NSU: „Kein Schlussstrich, solange es keine lückenlose Aufklärung geben wird“

Ali Şirin vom „Bündnis Tag der Solidarität – kein Schlussstrich in Dortmund“ erklärt, es gelte die Namen der Opfer bewusst zu machen – und nicht die der Täter. Und das machen sie praktisch. Wie von anderen Initiativen in diesen Zusammenhängen auch werden seit geraumer Zeit die Namen der Opfer verlesen, die der Täter nicht einmal genannt.

Bekannte Vorwürfe gegenüber bundesdeutschen (Ermittlungs-) Behörden werden in Erinnerung gerufen: Täter-Opfer-Umkehr, Kriminalisierung der Opfer (Drogenmilieu?; „Döner-Morde“ etc.) statt Ermittlungen in alle Richtungen, Widersprüche nach der Selbstenttarnung der Täter im November 2011; schließlich die Behauptung vom abgeschotteten Trio, ohne den Blick auf Netzwerkstrukturen zu richten.

Für die betroffenen Angehörigen hieß das: keine Trauer in Ruhe. Für die Aktivist*innen bedeutet dies definitiv: „Kein Schlussstrich, solange es keine lückenlose Aufklärung geben wird.“

Und dann ist da noch der institutionalisierte Rassismus, sich zeigend etwa im Racial Profiling. Ali Şirin sagt irgendwann zwischendurch: Nein, er möchte eigentlich keine Angst vor der Polizei haben – hat sie aber immer noch. Weil ihm eben ein „typisch Deutsches“ Aussehen fehlt – was auch immer in einer bunten Gesellschaft der Migration „typisch“ sein mag.

Kritische Bildungsarbeit aus jüdischer Perspektive: für Empowerment und Sichtbarkeit

„Jüdisch & Intersektional“ ist eine Initiative für kritische Bildungsarbeit. Denn die Erfahrung von Mehrfachdiskriminierung ist nichts Außergewöhnliches. Etwa als Jüdin, Frau, Feministin. Oder so. Ein wesentliches Motiv der beiden Gründerinnen, Ina Holev und Miriam Yosef: für Antisemitismus zu sensibilisieren, die Selbstwahrnehmung von Jüdinnen und Juden in feministischen Kontexten zu stärken, ihnen Sichtbarkeit zu verleihen, sie zu empowern, ohne dass ein kritischer Blick auf sich selbst verloren geht.

Das tut Not, denn es gibt einen deutlichen Mangel an Bildungsangeboten jenseits von Erinnerungsarbeit, die dann zumeist auch nicht von jüdischen Menschen selbst gemacht wird. Es fehlt in vielen Handlungszusammenhängen eben die jüdische Perspektive – und in solchen Kontexten sind sie unterwegs. Mit Workshops, Vorträgen, nun auch dem Kuratieren von Ausstellungen.

Antisemitismus ist deutlicher Arbeitsschwerpunkt. Ziel ist Aufklärung aus einer intersektionalen Perspektive, ein Verständnis von der gesellschaftlichen Funktionsweise des Antisemitismus. Zumal der inmitten der Gesellschaft steckt, was dieser Tage einmal mehr an einem breiteren Bündnis wie bei „Querdenker“-Demos deutlich wird, wo an allen Ecken und Enden urängstliche Verschwörungsmythen auftauchen und wie selbstverständlich geduldet werden.

Multidimensionale Aufgabe: Vorurteile auf allen Seiten und in vielerlei Hinsicht

Auch Train of Hope, entstanden 2015 am Dortmunder Hauptbahnhof zwischen ankommenden Flüchtlingen und krakeelenden Neonazis, hat im Laufe der Zeit einen Schwerpunkt auf die eigene Aufklärungsarbeit mit LGBTQ-Personen gelegt. Fatma Karacakurtoglu, Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins, weiß hier von vielerlei Fallstricken zu berichten, mit denen diese Menschen zu kämpfen haben.

Auch Train of Hope, entstanden 2015 am Dortmunder Hauptbahnhof zwischen ankommenden Flüchtlingen und krakeelenden Neonazis, hat im Laufe der Zeit einen Schwerpunkt auf die eigene Aufklärungsarbeit mit LGBTQ-Personen gelegt. Fatma Karacakurtoglu, Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins, weiß hier von vielerlei Fallstricken zu berichten, mit denen diese Menschen zu kämpfen haben.

In vielen Communities würde das Thema tabuisiert. Viele zwingt dies zu einem Doppelleben: hier die Familie, scheinbar heile Welt im Sinne einer relativ geschlossenen Kulturtradition, dort die Räume, die der Verein für sie bereitstellt. Es geht um Enttabuisierung, immer aber auch um den Abbau von Vorurteilen gegenüber Geflüchteten (der Islam sei homophobisch), wie in ihrer Community, aber ebenso unter den Ausgegrenzten selbst mit Blick auf jene, die sie ausgrenzen.

Hinzukommt: viele Geflüchtete sind (in unterschiedlichen Graden) traumatisiert. Heilung braucht Zeit, Räume, zwischenzeitliche Krisen (bis hin zu Suizidgedanken) sind keine Ausnahme. Immer wieder kommt es zur Gewalt gegen LGBTQ-Menschen; sie bräuchten hier einen besonderen Schutz, fordert Fatma Karacakurtoglu.

Plastizität junger Menschen und Vorbildfunktion aus der Mehrheitsgesellschaft

Ein ermutigendes Resumee aus den alltäglichen Aufklärungsbemühungen, den Begegnungen bei den Freizeitangeboten des Vereins: Es gibt eine positive Plastizität junger Menschen; gerade bei ihnen fruchtete die Arbeit, wenn es um das Hinterfragen von Vorurteilen geht. Darum, klar zu machen, dass es sich eben um ein Vor-Urteil, um ein Urteil vor Reflexion, vor einer bewussten Erfahrung handelt.

Ein ermutigendes Resumee aus den alltäglichen Aufklärungsbemühungen, den Begegnungen bei den Freizeitangeboten des Vereins: Es gibt eine positive Plastizität junger Menschen; gerade bei ihnen fruchtete die Arbeit, wenn es um das Hinterfragen von Vorurteilen geht. Darum, klar zu machen, dass es sich eben um ein Vor-Urteil, um ein Urteil vor Reflexion, vor einer bewussten Erfahrung handelt.

Schließlich – und endlich einmal wieder was Erfreuliches aus der gesellschaftlichen Mitte: die Vorbildfunktion von Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft, die sich geoutet haben. Es geht!

Und es sollte zuallererst immer um die Perspektive der Betroffenen gehen, einschließlich auf sich selbst – das wird deutlich. Was das mit ihnen macht, wie sie sich wehren können. Das ist auch ein Appell an die Medien, zumindest an solche, deren Extensivität von Berichterstattung sich proportional zur speziellen Herkunft von Tätern bzw. Opfern zu formen scheint.

Weitere Informationen:

- Hintergrundpapier zum Monitoring 2020 der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer, antisemitischer Gewalt in Nordrhein-Westfalen (NRW); hier:

Mehr zum Thema bei nordstadtblogger.de:

„Rassismus gedeiht da, wo er geleugnet wird“: Breites Engagement gegen rechte Gewalt in Dortmund