Im NS-Regime wurden schwule Männer verfolgt. Wer überlebte, hatte später kaum Chance auf Wiedergutmachung. Die Ausstellung in der Gedenkstätte Steinwache wirft einen Blick auf antihomosexuelle Gesetzgebung und wird am Donnerstag, 23. Januar, um 19 Uhr eröffnet.

Queere Menschen wurden in Zeiten von Diktatur, Monarchie und Demokratie verfolgt

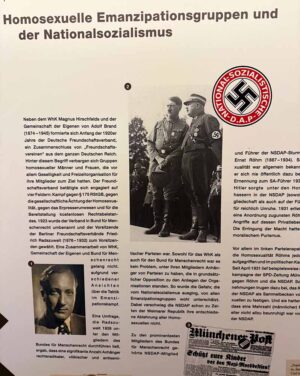

Es sind Plakatwände mit zum Teil schockierenden Fotos und Informationen: Kastrationen als „Heilmittel“ , Verfolung und kaum Wiedergutmachung. Die Ausstellung „Im Namen des Volkes – Paragraph 175 StGB im Wandel der Zeit“ zeigt die Verfolgung homosexueller Männer und die Entwicklung der Gesetzgebung, die erschreckend spät geändert wurde. Sie wirft aber auch einen Blick auf die persönlichen Geschichten der Verfolgten.

Queere Menschen in Deutschland wurden mit dem Paragraphen 175 verfolgt, sowohl in Zeiten von Diktatur und Monarchie als auch in der Demokratie. „Gerade heute ist es wichtig, daran zu erinnern, dass demokratische Verhältnisse allein noch keinen Schutz von Menschenrechten garantieren. Es braucht auch streitbare Demokrat*innen, die für die Rechte von Minderheiten eintreten“, sagt Paul Klammer, Geschäftsführer von SLADO.

Der Dachverband der Schwulen-, Lesben-, Bisexuellen- und Transidentenvereine und -initiativen in Dortmund. Der Verein kooperiert mit der Steinwache bei dieser Ausstellung. „Lange Zeit waren Schwule, Lesben, Bisexuelle, trans*, inter* und andere queere Menschen dabei auf sich selbst gestellt. Auch daran wird in der Ausstellung erinnert.“

Geschichte antihomosexueller Gesetzgebung

Erst im Jahr 1969 wurden die Paragraphen 175 und 175a StGB erstmals liberalisiert und erst 1994 als Folge der deutschen Wiedervereinigung endgültig aufgehoben. Das Centrum Schwule Geschichte (Köln) schlägt mit der Ausstellung einen Bogen quer durch die Geschichte antihomosexueller Gesetzgebung auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland. Die Ausstellung richtet ein besonderes Augenmerk auf das Gebiet des heutigen Nordrhein-Westfalens.

„Das Dortmunder Polizeigefängnis, die Steinwache, war ein zentraler Ort staatlicher Verfolgung im Nationalsozialismus. Betroffen waren auch hunderte schwule Männer, die teilweise von hier aus in Konzentrationslager deportiert wurden“, so Dr. Markus Günnewig, Leiter der Mahn- und Gedenkstätte Steinwache. Er weist besonders auf die junge Geschichte der Abschaffung des Paragraphen.

„Als 1992 die Mahn- und Gedenkstätte Steinwache eröffnet wurde, war Homosexualität immer noch illegal. Die Geschichte des Hauses spiegelt also in ganz besonderer Weise die Geschichte des repressiven staatlichen und gesellschaftlichen Umgangs mit sexueller Vielfalt.“

Vorträge über Lebensgeschichten und zur Verfolgung durch Behörden

Zur Eröffnung der Ausstellung erzählt Kurator Marcus Velke nicht nur die Biographien von verfolgten Männern nach dem sogenannten „Schwulenparagraphen“, sondern beleuchtet auch die Auswirkung auf die Lebensgeschichten von Lesben und Trans*, die ebenfalls Opfer von Verfolgung, Diskriminierung und Gewalt wurden. Um 19 Uhr startet der Vortrag in der Gedenkstätte, Steinstraße 50. Die Ausstellung wird bis zum 30. April 2025 in der Steinwache gezeigt.

Am Dienstag, 4. Februar, gibt es um 19 Uhr ein Vortrag über das Verfolgungsprogramm der Machthaber. In der NS-Zeit gingen Polizei und Justiz massiv gegen homosexuelle Männer vor: Paragraph 175 des Strafgesetzbuches, der homosexuelle Handlungen mit Gefängnis bedrohte, wurde 1935 erheblich verschärft, bis 1945 kam es zu etwa 50.000 Verurteilungen. Der Historiker Dr. Alexander Zinn beleuchtet in seinem Vortrag die Verfolgung, die sich immer weiter radikalisierte, die Rolle von Polizei, Justiz und Bevölkerung sowie die Auswirkungen auf die Betroffenen.

Reaktionen

Polizeipräsident Gregor Lange: „Wer die Demokratie schützen will, muss wissen, was Freiheit und Menschenrechte gefährdet“ (PM POL-DO)

Gefahren abwehren, Straftaten verfolgen – und die Demokratie schützen. Das sind die Aufgaben der Polizei in einem modernen Rechtsstaat, der die Menschenrechte achtet. In den vergangenen zehn Jahren entwickelte das Polizeipräsidium Dortmund verschiedene Angebote, um den Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung tiefer in den Dienstalltag zu integrieren.

„Wer die Demokratie schützen will, muss wissen, was unsere Freiheit und die Menschenrechte gefährdet. Deshalb ist die „Mahn- und Gedenkstätte Steinwache“ für uns ein wichtiger Ort, an dem wir aus der nationalsozialistischen Vergangenheit lernen und für Gegenwart und Zukunft unseres Arbeitsalltags die richtigen Schlüsse ziehen können“, sagte Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange am Donnerstag (23.1.2025) über polizeiintern fest etablierte Angebote zur Stärkung der demokratischen Resilienz. Die Angebote richten sich an die mehr als 3700 Beschäftigten des Polizeipräsidiums Dortmund und die studierenden Kommissarsanwärterinnen und -anwärter.

Die Steinwache ist für alle bei der Polizei Beschäftigten ein wichtiger Ort, weil Polizeibeamte dort im Nationalsozialismus „nicht nur als Befehlsempfänger wirkten, sondern mit Willkür und Folter eine aktive Aufgabe zur Demontage der Demokratie übernahmen. Das darf sich niemals wiederholen“, betont Gregor Lange die Bedeutung des ehemaligen Polizeigefängnisses für die heutige Wertearbeit. Vor 1933 stand die Steinwache für einen damals modernen Strafvollzug. Ab 1933 inhaftierte, misshandelte und folterte die Geheime Staatspolizei (Gestapo) die Insassen. Darunter Juden, Christen, politische Gegner des NS-Regimes, Gewerkschafter, Sinti, Roma und ausländische Zwangsarbeiter – bis 1945 insgesamt 66.000 Menschen.

Am 9. November 2023 setzte Polizeipräsident Gregor Lange das „Polizeiteam Mahn- und Gedenkstätte Steinwache“ ein, das fortan weitere Angebote zur politischen Bildung und Wertearbeit in der Polizei erarbeitete und im Januar 2025 vorstellte. Vorbild dafür war u.a. eine Initiative des Anne-Frank-Hauses und der Polizei in Amsterdam sowie das „Polizeiteam Erinnerungsort Alter Schlachthof“ in Düsseldorf.

Die Mitglieder des Polizeiteams Mahn- und Gedenkstätte Steinwache entwickelten mit dem Leiter der Mahn- und Gedenkstätte, Dr. Markus Günnewig, Dr. Sarah Jahn von der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) in Dortmund und Kriminalhauptkommissarin Gülay Köppen (Leitungsstab) weitere Angebote, die wichtige Werte der Polizeiarbeit schon im Studium und während der Ausbildung in den Wachen und Kommissariaten in den Vordergrund stellen. Dabei geht es um die Erinnerungsarbeit in der Steinwache, um die Tutoren-Ausbildung in Polizeiwachen und Kommissariaten und um die inhaltliche Unterstützung von internen Veranstaltungen zu Demokratie und Polizei in der Praxis.

Der Rückblick auf die Rolle der Polizei in der NS-Zeit zeigt, warum diese Angebote wichtig sind: Dortmunder Schutzpolizisten und Kriminalbeamte bereiteten in der NS-Zeit Deportationen nach Polen vor und führten diese auch durch. Das mit Dortmunder Beamten besetzte Wachbataillon 61 bewachte das Zentralghetto in Warschau und praktizierte „Wettschießen“ auf in dem Ghetto lebende Menschen. Vor allem für die Arbeit in diesem mörderischen Wachbataillon meldeten sich Dortmunder Polizeibeamte – freiwillig. Erschießungskommandos gab es ebenfalls in Dortmund, so auch auf dem Gelände des Polizeipräsidiums.

Ein Raum in der 2016 neu eröffneten „Ausstellung 110“ informiert ausführlich über Grauen und Terror durch die Polizei in der NS-Zeit in Dortmund. Die Ausstellung ist Ort für interne Fortbildungen zu diesem Thema und öffentlich zugänglich. In den vergangenen Jahren setzte das Polizeipräsidium in allen Polizeiwachen in Dortmund, Lünen und der Autobahnpolizei auch eine mobile Ausstellung mit dem Titel „Ordnung und Vernichtung“ ein.

„Vor dem Hintergrund einer mit Ordnung und Vernichtung durchgesetzten Gewaltherrschaft ist die Stärkung der demokratischen Resilienz auch heute noch eine immens wichtige Aufgabe, denn extremistische Tendenzen bedrohen die Demokratie. Diese Aufgabe setzen wir mit unseren Studierenden und erfahrenen Kolleginnen und Kollegen um“, erläutert der Polizeipräsident den Alltag. Grundlage dafür ist u.a. ein Erlass des nordrhein-westfälischen Innenministeriums.

Die Rolle der Dortmunder Polizei in der NS-Zeit erforschte der Polizeihistoriker Dr. Stefan Klemp. Seine Ergebnisse sind in der Ausstellung dokumentiert. Auch er führt Führungskräfte und Studierende des Polizeipräsidiums Dortmund durch die Steinwache. An einer dieser Führungen nahm auch Kommissarsanwärter Janis Katthagen teil. Sein Fazit: „Der Besuch in der Steinwache und die Einblicke in die Zellen verbildlichen sehr intensiv das Geschehen in der Nazi-Zeit. Man lernt: Die Polizei konnte schnell unterwandert und missbraucht werden. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns auch heute weiterhin mit der Geschichte befassen. Dabei müssen wir die Rolle der Polizei in der NS-Zeit genau erkennen und unsere heute geltenden Werte einbringen. Diese Werte sind unveränderbar.“

Demokratische Resilienz beschreibt die Fähigkeit eines Menschen und seines Umfelds, in Krisen- und Veränderungssituationen immer wieder zu demokratisch akzeptierten Werten zu finden und diese gegen extremistische Einflüsse zu verteidigen. Dafür ist das Polizeipräsidium Dortmund breit aufgestellt. Die Wertearbeit findet an der Basis statt.

Polizeipräsident Gregor Lange: „Die Polizei gibt den Werten unseres Landes ein Gesicht. Der Dialog und die Vertrauensförderung in einer diversen Gesellschaft sind dabei wichtige Bausteine für unsere Wertearbeit. Auf diesem Weg stellen wir immer wieder fest: Unsere enge Zusammenarbeit mit sowohl zivilgesellschaftlichen Organisationen als auch ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern ist für die Polizei ein ganz großer Gewinn.“