In dieser neuen Rubrik fassen wir alle Mitteilungen und Kurzinformationen zu den Entwicklungen und Angeboten der Dortmunder Hochschulen zusammen. Die Inhalte umfassen sowohl Informationen zu Forschungen und wissenschaftlichen Projekten als auch zu Veranstaltungen, Förderungen, Personalpolitik und vieles mehr.

Hinweis: Wenn Sie auf die Fotostrecke gehen und das erste Bild anklicken, öffnet sich das Motiv und dazu das Textfeld mit Informationen – je nach Länge des Textes können Sie das Textfeld auch nach unten „ausrollen“.

and NRW unterstützt Projekt mit rund 1,9 Millionen Euro

TU Dortmund forscht zum Pendelverkehr

zwischen den drei Ruhr-Universitäten

Noch dauert es mindestens eine Stunde, wenn ein Studierender der TU Dortmund mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu einem Seminar an die Ruhr-Universität Bochum (RUB) pendeln will. Prof. Johannes Weyer von der TU Dortmund koordiniert jetzt das Projekt „InnaMoRuhr“, das das Pendeln der Studierenden, aber auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zwischen den drei UA Ruhr-Universitäten mit ihren vier Standorten erleichtern soll. Neben der RUB ist die Universität Duisburg-Essen als dritter Partner mit „an Bord“.

„Insgesamt hat das Projekt ein Gesamtvolumen von 2,359 Millionen Euro“, berichtet Prof. Weyer von der neugegründeten Fakultät Sozialwissenschaften der TU Dortmund. 80 Prozent der Summe stellt das NRW-Ministerium für Verkehr bereit. Auf die TU Dortmund entfallen rund 530.000 Euro.

Das Projekt besteht aus mehreren Bausteinen: Im ersten Schritt sollen mithilfe von Befragungen Mobilitätsbedarfe erhoben und Lücken im Öffentlichen Nahverkehrsangebot identifiziert werden. Daraus wollen die Forscherinnen und Forscher Szenarien einer nachhaltigen Mobilität der Zukunft entwickeln.

Die Szenarien, die am meisten Erfolg versprechen, sollen im Verkehrs-Simulator modelliert und in Simulationsexperimenten auf ihre Machbarkeit hin überprüft werden. Was könnte das konkret heißen? Ein elektrisch angetriebener Shuttlebus mit beispielsweise zwölf Sitzplätzen pendelt zu bestimmten Zeitpunkten oder aber nach einem festen Fahrplan zwischen der TU Dortmund und der RUB. Am Ende der Strecke steht jeweils eine Ladestation, die den Shuttlebus mit Energie versorgt. „Dann könnte beispielsweise ein Studierender, dessen Seminar um 9.45 Uhr an der TU Dortmund endet, mit dem Shuttle zu einer Vorlesung an die RUB pendeln, die um 10.15 Uhr beginnt“, sagt Techniksoziologe Prof. Weyer.

Diese und andere neue, lokal emissionsfreie Technologien sowie innovative Moblitätsservices – wie etwa Ridesharing per App, also eine Mitfahrgelegenheit – würden die Projektbeteiligten im Reallabor testen. Örtliche Verkehrsanbieter wie DSW21, Bogestra und VRR wollen die Forscherinnen und Forscher einbeziehen. Angehörige der drei UA Ruhr-Universitäten würden für einen Zeitraum von sechs Monaten die Möglichkeit erhalten, die neuen Pendeloptionen zu einem günstigen Tarif zu testen und deren Umsetzbarkeit im Realbetrieb zu erproben. „Wenn alles gut läuft, werden die Neuansätze, die am meisten Erfolg versprechen, von den etablierten Verkehrsanbietern, aber auch von neuen Anbietern, dauerhaft umgesetzt“, hofft Prof. Weyer.

Bildzeile: Koordiniert das Projekt „InnaMoRuhr“: Techniksoziologe Prof. Johannes Weyer.

Foto: Felix Schmale/TU Dortmund

TU Dortmund stellt vorläufige Ergebnisse zur

Studie „Qualität von Homeschooling“ vor

Seit über zwei Monaten sind Eltern und ihre schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen mit der häuslichen Beschulung konfrontiert. Auch wenn aktuell Lockerungen eingetreten sind, betreffen diese nur ausgewählte Jahrgangsstufen und der Unterricht findet weiterhin sehr reduziert und vorwiegend zu Hause statt. Prof. Ricarda Steinmayr von der TU Dortmund führt gemeinsam mit Prof. Hanna Christiansen von der Uni Marburg eine Studie zur Qualität des Homeschoolings durch. Erste Zwischenergebnisse zeigen ein zwiespältiges Bild der aktuellen Beschulung.

Ziel der Studie ist, mehr über die Qualität von Homeschooling zu erfahren, etwa wie genau an verschiedenen Schulen das Homeschooling realisiert und wie das von den Eltern empfunden wurde. Vor dem Hintergrund, dass die meisten Bundesländer aktuell noch nicht mit einem Regelschulbetrieb nach den Sommerferien planen, kommt der Qualität der häuslichen Beschulung eine immer größere Bedeutung zu, um für alle Kinder und Jugendlichen eine qualitativ hochwertige Beschulung sicherzustellen. Auch wenn die Studie noch läuft, präsentieren die Wissenschaftlerinnen jetzt – basierend auf den Angaben der bisher rund 1000 Eltern, die teilgenommen haben – erste vorläufige Ergebnisse. An der Studie nahmen überwiegend sozial besser gestellte Eltern und Mütter teil, wie es bei Onlinestudien meist der Fall ist. Die beurteilten Kinder besuchten etwa jeweils zur Hälfte die Grund- oder eine weiterführende Schule. Im Mittel wurden die Kinder seit sechs Wochen zuhause beschult.

Bei der Frage, ob die Eltern mit der Organisation des Homeschooling zufrieden sind, gaben die meisten „teils teils“ an. Homeschooling setzt der überwiegende Teil der Lehrkräfte durch das Zusenden von Aufgaben um. Die Aufgaben werden mehrheitlich, zumindest in den Hauptfächern, einmal die Woche an die Eltern geschickt. Viele, aber nicht alle Lehrkräfte schicken den Familien auch Lösungen für die Aufgaben zu. Ungefähr ein Drittel der Eltern gab an, dass die Mathelehrkräfte bislang keine Lösungen für die Aufgaben geschickt hatten. Bei den Deutsch-/Englisch-/ sowie Biologie-/Sachunterrichtlehrkräften traf das auf ungefähr 43, 47 bzw. 53 Prozent zu. 40 (Deutsch) bis 56 (Biologie/Sachunterricht) Prozent der Eltern gaben an, dass ihre Kinder bislang noch keine Aufgabenlösungen an die Lehrkräfte schicken sollten. Zwischen 59 (Deutsch) und 74 (Biologie/Sachunterricht) Prozent der Eltern berichteten, dass ihr Kind noch kein Feedback von Lehrkräften zu den Lösungen der Aufgaben bekommen hat.

„Zusammenfassend zeigen diese Ergebnisse, dass selbst bei Familien, die überwiegend über die technischen Möglichkeiten für Onlineunterricht verfügen, in den meisten Fällen die häusliche Beschulung in den Fächern Mathematik, Deutsch, Englisch und Biologie bzw. Sachunterricht durch das Versenden von Aufgaben realisiert wurde“, sagt Prof Steinmayr. „Auch scheinen viele Schülerinnen und Schüler wenig oder häufig keine Rückmeldungen zu den von ihnen gelösten Aufgaben bekommen zu haben. Das ist aus motivationspsychologischer Sicht bedenklich, da Feedback mit einer positiven Entwicklung der Leistung einhergeht und motiviert – wenn die Rückmeldung richtig formuliert wird.“

Bei der Häufigkeit des Unterrichts per Videokonferenz gaben die Eltern an, dass 74 Prozent der Mathe-, 77 Prozent der Deutsch-, 78 Prozent der Englisch- und 85 Prozent der Biologie-/Sachunterrichtlehrkräfte noch keinen Unterricht per Videokonferenz durchgeführt hatten. Ebenso gab mindestens die Hälfte der Eltern an, dass keine der genannten Fachlehrerinnen und -lehrer bislang persönlichen Kontakt mit ihren Kindern per Telefon oder anderen medialen Kommunikationsmöglichkeiten hatte. Die Prozentzahlen bei der Frage nach dem Kontakt mit den Eltern war noch höher. „Der in vielen Fällen nicht stattfindende Unterricht und der fehlende Kontakt zu Lehrkräften kann für den Lernfortschritt von Kindern und Jugendlichen, aber auch für ihr Wohlbefinden negative Konsequenzen haben“, so Prof. Steinmayr. Aufgrund des hohen Bildungs- und sozialen Niveaus der teilnehmenden Eltern ist nicht auszuschließen, dass die Angaben von weniger gut gestellten Eltern anders ausgefallen wären.

Hier können Sie noch an der Umfrage teilnehmen:

https://umfragen.tu-dortmund.de/index.php/481225?lang=de

Bildzeile: Prof. Dr. Ricarda Steinmayr forscht und lehrt an der TU Dortmund am Institut für Psychologie der Fakultät Erziehungswissenschaft, Psychologie und Soziologie.

Foto: Roland Baege/TU Dortmund

„Distinguished Lecture Award in Thermodynamics and Transport Properties“

Erneut hohe Auszeichnung für Prof. Gabriele

Sadowski von der TU Dortmund

Hohe Auszeichnung für Prof. Gabriele Sadowski von der Fakultät Bio- und Chemieingenieurwesen der TU Dortmund: Die Europäische Föderation für Chemieingenieurwesen (Fédération Européenne de Génie Chimique/EFCE) verlieh ihr als erster Frau den „Distinguished Lecture Award in Thermodynamics and Transport Properties“.

Die EFCE-Abteilung für Thermodynamik und Transporteigenschaften honorierte damit die international anerkannten Leistungen von Prof. Sadowski auf dem Gebiet der Modellierung und experimentellen Untersuchung von Stoffeigenschaften. Die Preisjury erklärte: „Sie ist eine international führende Persönlichkeit auf dem Gebiet der Thermodynamik. Darüber hinaus leistet sie wichtige Arbeit für unsere Community und ist eine großartige Lehrerin und Mentorin für den wissenschaftlichen Nachwuchs.“

Gabriele Sadowski ist seit 2001 ordentliche Professorin für Thermodynamik an der TU Dortmund. Sie ist Mitglied des Exzellenzclusters RESOLV, der NRW-Akademie der Wissenschaften und der Künste sowie der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften acatech. Seit 2016 ist sie zudem Prorektorin Forschung der TU Dortmund.

Ihr Forschungsschwerpunkt ist die Modellierung und Untersuchung der Eigenschaften komplexer Stoffe und ihrer Mischungen, vor allem solche mit Polymeren, pharmazeutischen Stoffen und chemischen sowie biologischen Reaktionen.

Prof. Sadowski hat mehr als 230 Artikel in hochrangigen internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht, die bisher mehr als 8000 Mal zitiert wurden. Sie erhielt für ihre Forschung bereits mehrere Auszeichnungen, darunter den Arnold Eucken-Preis der Deutschen Gesellschaft für Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen (1999). 2011 zählte sie zu den zehn Wissenschaftlern, die mit dem international höchstdotierten Forschungspreis, dem Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis, ausgezeichnet wurden.

Bildzeile: Prof. Gabriele Sadowski von der Fakultät Bio- und Chemieingenieurwesen, Prorektorin Forschung der TU Dortmund.

Foto: Lutz Kampert/TU Dortmund

Hochschulallianz ruhrvalley: Fachhochschulen professionalisieren Zusammenarbeit

Stiftung Mercator stärkt Bildungs- und Wissenschaftsregion Ruhr mit 5,6 Mio. Euro

Die drei großen Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Bochum, Dortmund und Gelsenkirchen vertiefen ihre Kooperation in Studium, Forschung und Transfer zukünftig unter dem gemeinschaftlichen Dach der Hochschulallianz ruhrvalley. Durch die Erweiterung und Professionalisierung der bereits seit 2008 bestehenden Zusammenarbeit verfolgen die Hochschulen nun als Hochschulallianz ruhrvalley das Ziel, den Wissenschaftsraum Ruhr durch gemeinsame wissenschaftliche, wirtschaftliche sowie bildungspolitische Impulse und Initiativen zu stärken. Die in Essen ansässige Stiftung Mercator fördert die strategische Hochschulkooperation in den kommenden fünf Jahren mit rund 5,6 Mio. Euro.

Insgesamt sind an den drei Ruhrgebietshochschulen rund 32.000 Studierende eingeschrieben. An den Hochschulen der Hochschulallianz ruhrvalley lehren rund 550 Professor*innen. Die Jahresetats (2019) summieren sich auf 180 Mio. Euro. Um diese enormen Potenziale zukünftig noch besser und systematischer zu nutzen, planen die ruhrvalley-Hochschulen neben der strategischen Abstimmung auch den Ausbau ihres gemeinschaftlichen Auftritts. Für die kommenden Jahre wurde eine Intensivierung der Kooperation auf den Feldern Forschungsförderung, Internationalisierung und wissenschaftliche Weiterbildung vereinbart. Zur besseren Koordination der Aktivitäten bauen die drei Hochschulen eine zentrale Geschäftsstelle in Herne auf.

Im Rahmen der Forschungsförderung sollen u.a. Lösungsstrategien für Metropolregionen in technischen, gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Themenfeldern entstehen. Neben den bereits bestehenden sollen dazu mit Forschenden und Praxispartnern aus dem ruhrvalley-Netzwerk bis zu drei weitere Forschungsschwerpunkte aufgebaut und mit Blick auf das EU-Rahmenprogramm Horizon Europe strategisch positioniert werden. Dadurch soll die Zahl der EU-geförderten Forschungsprojekte in der Region deutlich steigen.

Die Partner der Hochschulallianz ruhrvalley sind bereits seit vielen Jahren in internationalen Mobilitätsprogrammen engagiert, knüpfen Kontakte und sorgen für den Austausch von Ideen und Menschen. Entsprechend ist die weitere Stärkung der internationalen Zusammenarbeit und eine verbesserte Sichtbarkeit als Verbunds außerhalb Deutschlands ein weiteres Ziel der Hochschulallianz ruhrvalley. Strategische Partnerschaften insbesondere mit Hochschulen im europäischen und asiatischen Raum sollen den Prozess der Internationalisierung vorantreiben und dazu beitragen, die Attraktivität des Ruhrgebiets für ausländische Forscher*innen und Studierende zu steigern und so den Wissenschaftsstandort zu stärken.

Dritter Schwerpunkt des neuen Hochschulverbundes ist die Gestaltung der wissenschaftlichen Weiterbildung im Verbund und damit die aufeinander abgestimmte Ermöglichung umfassender Bildungsbeteiligung der Menschen im Ruhrgebiet sowie der innovativen Wirtschaftsraumentwicklung. Als ein Verbund von Orten des lebenslangen Lernens sollen nachfrageorientierte und vielfältige Angebotsformate im Bereich der berufsbezogenen und wissenschaftlichen Weiterbildung entwickelt und angeboten werden. Neben Zertifikatskursen oder weiterbildenden Masterstudiengängen sollen auch digitale Weiterbildungstools ausgebaut werden.

Die Förderung durch die Stiftung Mercator stärkt so die Fachhochschulen, die mit stetig wachsenden Anforderungen und einem intensiven Wettbewerb um Förderungen, Studierende, Wissenschaftler*innen und Lehrende konfrontiert sind. In der Hochschullandschaft des Ruhrgebiets mit ihrer hohen Dichte schafft die Hochschulallianz ruhrvalley den institutionellen Rahmen zur Koordination und zur Entwicklung von Synergien.

Über die Stiftung Mercator:

Die Stiftung Mercator ist eine private, unabhängige Stiftung. Sie strebt mit ihrer Arbeit eine Gesellschaft an, die sich durch Weltoffenheit, Solidarität und Chancengleichheit auszeichnet. Dabei konzentriert sie sich darauf, Europa zu stärken, den Bildungserfolg benachteiligter Kinder und Jugendlicher insbesondere mit Migrationshintergrund zu erhöhen, Qualität und Wirkung kultureller Bildung zu verbessern, Klimaschutz voranzutreiben und Wissenschaft zu fördern. Die Stiftung Mercator steht für die Verbindung von wissenschaftlicher Expertise und praktischer Projekterfahrung. Als eine führende Stiftung in Deutschland ist sie national wie international tätig. Dem Ruhrgebiet, der Heimat der Stifterfamilie und dem Sitz der Stiftung, fühlt sie sich besonders verpflichtet. Website: www.stiftung-mercator.de

Bildzeile: „Professionalisieren mit der Hochschulallianz ruhrvalley ihre Zusammenarbeit (v.r.): Prof. Dr. Bernd Kriegesmann, Präsident der Westfälischen Hochschule, Prof. Dr. Jürgen Bock, Präsident der Hochschule Bochum und Prof. Dr. Wilhelm Schwick, Rektor der Fachhochschule Dortmund. Unterstützt werden sie dabei von der Stiftung Mercator, vertreten durch Geschäftsführer Dr. Wolfgang Rohe.“

Foto: Hochschule Bochum

Bewerbungen für Wintersemester 2020/21 möglich

„Corona-Semester“ kann Seniorenstudium an der Technischen Universität Dortmund nicht stoppen

„Lernen für mich, mit anderen und für andere“ – so lautet das Motto des Weiterbildenden Studiums für Seniorinnen und Senioren an der TU Dortmund. Es motivierte seit über 40 Jahren mehr als 1300 Menschen ab 50 Jahren, sich nach der Berufs- oder Familienphase an der Universität einzuschreiben. Damit erwerben sie Wissen für eine selbst bestimmte Gestaltung der Lebensphase „Alter“ und bereiten sich mit dem Zertifikatsstudium auf ein ehrenamtliches Engagement vor. Und dies ist weiter möglich.

Doch wie ist das Studieren für die Seniorinnen und Senioren in diesem „Corona“- Sommersemester überhaupt möglich? Nicht nur für die Hörsäle, sondern für sämtliche Gebäude auf dem gesamten Campus gibt es ein Zutrittsverbot für Studierende. „Ein Studium ist weitestgehend möglich“, so Dr. Detlef Schiebold, Sprecher des Service- und Beratungsteams, „denn wie für alle Studierenden an der TU Dortmund läuft das Studium auch für die Seniorinnen und Senioren digital – also online von zu Hause aus oder von wo auch immer!“

Die Seniorenstudierenden können auf die diversen Möglichkeiten der Online-Lehrveranstaltungen an der TU Dortmund zugreifen. Auf der Lernplattform Moodle finden sich beispielweise Präsentationen mit oder ohne Audiountermalung, daneben gibt es Videokonferenzen, Online-Foren, Chats etc. – je nachdem, wie die jeweiligen Dozentinnen und Dozenten den Lehrstoff für die elektronische Vermittlung aufbereitet haben.

„Mit dem fachwissenschaftlichen Lernen gibt es da keine Probleme, die Qualität ist gut, die Technik funktioniert – es macht sogar Spaß“, berichtet Christa Behrens, die sich wie viele andere Seniorenstudierende seit April am Online-Lernen beteiligt. „Anfangs war ich etwas besorgt, ob ich das mit der Technik hinkriege. Aber das Service-Portal der Abteilung ITMC der Uni hat mich unterstützt, ebenso das Service- und Beratungsteam des Seniorenstudiums. Ich bin jetzt richtig froh, dass ich die technischen Hürden genommen habe – das hat mir auch in meinem sonstigen Alltag geholfen, mich an Videokonferenzen zu beteiligen. Unter Corona-Bedingungen sind die ja ideal, um mit anderen in Kontakt zu bleiben.“

Natürlich vermissen die Seniorenstudierenden das gemeinsame Lernen – mit den jungen Kommilitoninnen und Kommilitonen, aber natürlich auch mit

denen des Seniorenstudiums. Gerade für die älteren Studierenden sind die Präsenz-Lehrveranstaltungen eine willkommene Gelegenheit, Gleichgesinnte zu treffen, sich Inhalte gemeinsam zu erschließen und sich über Fachliches hinaus auch privat auszutauschen.

Detlef Schiebold hofft, dass die TU Dortmund im kommenden Wintersemester wieder Präsenzveranstaltungen bieten kann. Er wirbt für eine frühzeitige Anmeldung zum Seniorenstudium für das Wintersemester 2020/21 und weist gleichzeitig darauf hin, dass nur noch 15 Plätze zu vergeben sind. „Die Anmeldung ist ganz einfach: Das Service- und Beratungsteam des Weiterbildenden Studiums hat sich zeitgemäß umgestellt und nimmt Anmeldungen jetzt auch telefonisch oder per E-Mail entgegen“, sagt Schiebold. Für alle Fragen rund um das Seniorenstudium gibt es Beratungsstunden dienstags und donnerstags von zehn bis zwölf Uhr. „Einfach anrufen und auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Sie werden zurückgerufen oder Sie melden sich per E-Mail. Das funktioniert bisher bestens“, meint er.

Weiterführende Informationen:

Tel.: 0231 755 4128 und/oder beratung-seniorenstudium@tu-dortmund.de

Bildzeile: Das Service- und Beratungsteam in einer Videoteambesprechung.

Foto: Luise Bernhardt/TU Dortmund

Trotz Corona-Krise gehen Bauarbeiten auf Campus weiter

Fundamente für neues Praktikumsgebäude

Chemie der TU Dortmund gelegt

Auch in Zeiten der Corona-Krise gehen die Bauarbeiten auf dem Campus der TU Dortmund weiter: In einer riesigen Baugrube an der Otto-Hahn-Straße werden aktuell die Fundamente für das neue Praktikumsgebäude der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie gelegt. In den kommenden drei Jahren entsteht hier ein fünfgeschossiger Bau mit rund 3.300 Quadratmetern Fläche.

Bis zu 14 Meter tief ist das Loch, das für das Praktikumsgebäude ausgehoben wurde. Die Kantenlänge beträgt bis zu 55 Meter, 25.000 Kubikmeter Erdreich wurden abgefahren. „Wir müssen das Gebäude auf ein solides Fundament stellen“, berichtet Jürgen Palgen, der im Dezernat Bau- und Facilitymanagement der TU Dortmund den Neubau betreut.

Im Praktikumsgebäude werden auf einer Hauptnutzfläche von rund 3.300 Quadratmetern zwei große Praktikumsbereiche sowie Forschungslabore und Büros für die Anorganische und Organische Chemie untergebracht. Die Gebäudehöhe des fünfgeschossigen Praktikumsgebäudes und dessen Klinkerfassade orientieren sich an dem benachbarten Ersatzneubau Chemie/Physik, der 2015 bezogen wurde. Der Haupteingang des Gebäudes liegt an der Otto-Hahn-Straße. Zugleich gibt es für Beschäftigte und Studierende, die vom Bestandgebäude Chemie/Physik kommen, einen Eingang auf der Nordseite.

Nach dem Abriss des Pavillons 11, der bisher auf der Fläche des neuen Praktikumsgebäudes stand, begannen die Rohbauarbeiten in diesem Frühjahr. Der Bauherr, der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW), geht von einer Bauzeit von rund drei Jahren aus. Die Baumaßnahme ist eine wichtige Grundlage für die folgende abschnittsweise Sanierung des Bestandsgebäudes Physik/Chemie aus den 1970er Jahren.

Zurzeit ist vom Neubauprojekt vor allem ein gigantisches Loch zu sehen. Damit das Erdreich nicht in die Baugrube rutscht, wurden an zwei Seiten Bahrpfahlwände gegossen: Am Rand der auszuhebenden Baugrube hatte die Baufirma zunächst knapp 20 Meter tiefe Löcher gebohrt und diese mit Armierungen und Beton verfüllt. Damit entstand eine Säulen- oder Pfahlreihe, die nun die Baugrube sichert.

Unter dem folgenden Link können sich Interessierte per Webcam über den Fortgang der Bauarbeiten informieren:

http://www.ccb.tu-dortmund.de/fb03/de/Fachbereich/Webcam/index.html

Bildzeile: Jürgen Palgen betreut bei der TU Dortmund den Neubau des Praktikumsgebäudes.

Foto: Martina Hengesbach/TU Dortmund

Mit PAMONO auf der Spur des Coronavirus

ISAS und TU Dortmund prüfen Einsatz eines Messinstruments

Während Viren zu klein für die optische Sichtbarmachung sind, kann das, was sie anrichten, sehr wohl sichtbar gemacht werden. Eine Messmethode möchten das Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften (ISAS) und der Sonderforschungsbereich (SFB) 876 der Technischen Universität (TU) Dortmund auf das neuartige Coronavirus Sars-Cov-2 anwenden.

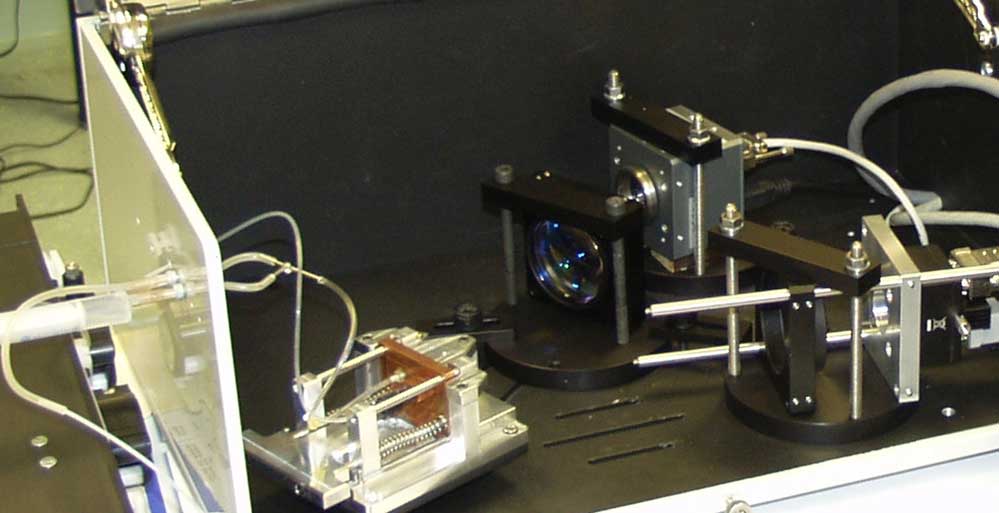

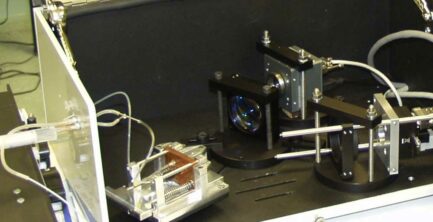

Aus der seit 2010 bestehenden Kooperation des ISAS und der TU Dortmund könnte eine wirkungsvolle Methode zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus entstehen. Mit dem PAMONO Virensensor entwickelten Dortmunder Physiker, Informatiker und Mathematiker ein Instrument, mit dem Analyseverfahren in Echtzeit und vor Ort durchgeführt werden können. PAMONO kann auch außerhalb von Speziallaboren genutzt werden, um den Infektionsstatus großer Gruppen, zum Beispiel Flughafenpassagiere oder Bewohner ganzer Wohnsiedlungen, zu erfassen. Von Probenentnahme – messbar sind Speichel, Blut oder auch Abwässer – bis zum Testergebnis vergehen nur wenige Minuten. Durch dieses Messverfahren können die Einschleppung, weitere Ausbreitung und das Wiederauftreten von Viren verhindert werden.

Denkbar ist der Einsatz des PAMONO Sensors nun auch bei der Bekämpfung des neuartigen Coronavirus. Dazu arbeiten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des ISAS und der TU Dortmund derzeit mit Anti-SARS-CoV-2-Antikörpern, um den PAMONO Sensor entsprechend auf die Coronaviren vorzubereiten.

Denn: Der PAMONO Sensor funktioniert durch Ausnutzung eines physikalischen Effekts, der eine Brücke zwischen Mikrometer- und Nanometer-Bereich schlägt: Viren – so auch Coronaviren – sind Objekte des Nanometer-Bereichs und damit zu klein, um mit optischen Mikroskopen nachgewiesen zu werden, da diesen nur der Mikrometer-Bereich zugänglich ist. Mikroskopen fehlt zum direkten Nachweis von Viren die nötige Vergrößerungskraft. Der PAMONO Sensor weist Viren hingegen indirekt nach, indem er Veränderungen in der sogenannten Oberflächen-Plasmonen-Resonanz misst, welche die Viren auf dem Sensor verursachen. Prinzipiell basiert dies auf der Erkennung von markierungsfreien biomolekularen Bindungsreaktionen an einer Goldoberfläche, in einer mit einer CCD-Kamera aufgenommenen Bildserie. Obwohl ein Virus als Ursache nur nanometergroß ist, erstreckt sich die Resonanz als Wirkung über den Mikrometer-Bereich. Diese charakteristischen Veränderungen werden durch Bild- und Signalanalyseverfahren basierend auf speziellen Neuronalen Netzwerken ermittelt und erlauben eine Ermittlung unterschiedlicher viraler Krankheitserreger mit hoher Detektionsrate in Echtzeit.

„So werden Viren optisch nachweisbar, was einen kostengünstigen, mobil einsetzbaren Sensor und sehr schnelle Tests ermöglicht“, fasst Dr. Roland Hergenröder zusammen, der die Projektgruppe auf Seiten des ISAS leitet. Er hofft, dass mit der Verfügbarkeit von Anti-SARS-CoV-2-Antikörpern der PAMONO Sensor somit zeitnah auch zum Nachweis des neuartigen Coronavirus eingesetzt werden kann.

Entwickelt wurden Sensor und Analyse-Verfahren in einer Kooperation aus Physikern, Informatikern und Mathematikern des ISAS und der Lehrstühle für Computergraphik und Eingebettete Systeme der TU Dortmund im Rahmen des Sonderforschungsbereiches 876, Teilprojekt B2 mit dem Namen „Ressourcen-optimierte Echtzeitanalyse stark Artefakt-behafteter Bildsequenzen zur Detektion von Nanoobjekten“. Gefördert wird dieser Sonderforschungsbereich von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit insgesamt 25 Millionen Euro. Prof. Dr. Katharina Morik, Gründerin und Leiterin des Lehrstuhls für Künstliche Intelligenz an der Fakultät für Informatik an der TU Dortmund, warb im Jahr 2011 den Sonderforschungsbereich 876 erfolgreich ein. „Auf den PAMONO Sensor sind wir ohnehin stolz; wenn er nun gegen Corona eingesetzt werden kann, ist das wunderbar“, fasst Morik zusammen.

Bildzeile: Der PAMONO Virensensor kann sichtbar machen, was Viren anrichten. Daher arbeiten Forscherinnen und Forscher des Leibniz-Instituts für Analytische Wissenschaften und der Technischen Universität Dortmund derzeit an seinem Einsatz gegen das neuartige Coronavirus.

Foto: ISAS/TU Dortmund

Beste Bedingungen für Spitzenforschung – Baubeginn 2021

An der TU Dortmund entsteht für 72 Millionen

Euro neuer Forschungsbau CALEDO

Die TU Dortmund darf sich über den ersten Spatenstich für das Center for Advanced Liquid-Phase Engineering Dortmund (CALEDO) im kommenden Jahr freuen. Prof. Gabriele Sadowski von der Fakultät Bio- und Chemieingenieurwesen und Prorektorin Forschung der TU Dortmund und ihr engagiertes Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern haben sich mit ihrem Antrag in einem harten bundesweiten Wettbewerb über vier Entscheidungsrunden durchgesetzt. Ende April 2020 ist nun die finale Entscheidung des Wissenschaftsrates gefallen, dass der Bau von CALEDO vom Bund und Land NRW zu jeweils 50 Prozent gefördert wird.

Die 72 Millionen Euro Fördersumme setzt sich aus rund 57 Millionen Euro Baukosten, zehn Millionen Euro für wissenschaftliche Großgeräte und etwa vier Millionen Euro für die Ersteinrichtung zusammen. Das Gebäude wird 3.606 Quadratmeter Nutzfläche haben und über 103 Arbeitsplätze in hochmodernen Laboren verfügen. Auch optisch wird der Erfolg im Forschungsbau-Wettbewerb die TU Dortmund schmücken: CALEDO wurde vom international renommierten Architekturbüro Gerber aus Dortmund entworfen.

„Mit CALEDO wird an der TU Dortmund ein international sichtbares Forschungszentrum zum wissensbasierten Design von Flüssigphasen entstehen“, sagt Prof. Sadowski. Flüssigphasen spielen eine wichtige Rolle für natürliche und industrielle Prozesse. Ohne Wasser wäre beispielsweise biologisches Leben undenkbar. In CALEDO werden nun Flüssigphasen für umweltfreundliche und innovative Verfahren in der Chemie und Biotechnologie oder für pharmazeutische Produkte maßgeschneidert. Ziel ist die Erforschung der Wechselwirkungen zwischen den beteiligten Molekülen, um so die Zahl teurer und zeitaufwändiger Versuchsreihen in der Zukunft drastisch zu verringern.

Bereits jetzt arbeiten an der TU Dortmund verschiedene Arbeitsgruppen der Fakultäten Chemie und Chemische Biologie, Physik sowie Bio- und Chemieingenieurwesen sehr erfolgreich an Teilaspekten des Themas. Ausdruck dieser erfolgreichen Arbeit ist auch die Einwerbung des Exzellenzclusters RESOLV gemeinsam mit der Ruhruniversität Bochum. Mit der Zusage für die Förderung wird die TU Dortmund nun insgesamt sechs

zusätzliche Professuren auf diesem Forschungsgebiet einrichten sowie weitere zwei Professuren mit einer entsprechend fokussierten Ausrichtung wiederbesetzen. Durch den Forschungsbau werden sie eine neue wissenschaftliche Heimat mit idealen Rahmenbedingungen finden.

Bildzeile: So soll der neue Forschungsbau aussehen: Der Entwurf stammt vom Dortmunder Architekturbüro Gerber.

Grafik: Gerber/TU Dortmund

Unternehmensplanspiel für Studierende der Dortmunder Hochschulen

thyssenkrupp Manager Cup geht in eine neue Runde – dieses Mal aus dem Homeoffice

Auch im 13. Jahr hintereinander startet das beliebte Unternehmens-planspiel thyssenkrupp Manager Cup an der TU Dortmund. Trotz der Coronakrise wird der Wettbewerb im Sommersemester ausgetragen, da die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Vorrunde erstmalig online von zu Hause aus mitspielen können. Die Studierenden von drei Dortmunder Hochschulen treten somit aus dem Homeoffice heraus gegeneinander an und beweisen dabei spielerisch ihr unternehmerisches Geschick.

„Auch in diesem Jahr können wir den Studierenden der drei größten Dortmunder Hochschulen dieses Zusatzangebot machen. Den gegebenen Umständen Rechnung tragend, wird erstmalig die Hauptrunde des Planspiels komplett digital gespielt. Wir hoffen, mit dem Wettbewerb etwas Abwechslung in den studentischen Alltag zu bringen“, sagt Prof. Andreas Hoffjan vom Bereich Unternehmensrechnung und Controlling der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der TU Dortmund.

Sowohl die Auftaktveranstaltung als auch die Hauptrunde vom 11. Mai bis zum 9. Juni erfolgen komplett digital, sodass die teilnehmenden Studierenden von ihrem sicheren Arbeitsplatz zu Hause an dem kostenlosen Wettbewerb teilnehmen können. Dazu erhalten die Studierenden online alle notwendigen Spiel-Informationen und können dann über das digitale Management-Cockpit in der Simulations-Software ihre Entscheidungen selbst eingeben.

Teilnahmeberechtigt sind alle Studierenden sämtlicher Fachrichtungen an den drei Dortmunder Hochschulen TU Dortmund, FH Dortmund und ISM Dortmund. Bei dem Wettbewerb finden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Teams aus vier bis sechs Personen zusammen und schlüpfen dann in die Vorstandsrolle eines börsennotierten Produktionsunternehmens. Als virtuelle Managerinnen und Manager sollen sie dieses bestmöglich führen und ein Gespür dafür bekommen, wie komplexe Märkte in der Realität funktionieren. Zudem erleben sie am praktischen Beispiel, welche Konsequenzen betriebliche Entscheidungen auf den Erfolg eines Unternehmens haben. Zur Teilnahme sind keine vertieften BWL-Kenntnisse erforderlich, vielmehr haben in den vergangenen Jahren sogar Teams anderer Fachrichtungen die Siegertreppchen dominiert.

Der Manager Cup beginnt mit einer Auftaktveranstaltung, die am 11. Mai 2020 um 16 Uhr online abrufbar sein wird. Dann geht es in die Hauptrunde über vier Spielperioden. Jedes Team reicht im Wochenrhythmus seine Entscheidungen ein – alles bequem und flexibel aus dem Homeoffice. Zum jetzigen Stand ist geplant, dass die Finalrunde am 9. und 10. Juli dann wieder wie üblich in der Essener Konzernzentrale von thyssenkrupp stattfindet. Hier kämpfen die zehn besten Teams um den Titel und die Preisgelder in Höhe von insgesamt 3.000 Euro.

Bildzeile: Die Finalisten des thyssenkrupp Manager Cups im Jahr 2019.

Foto: thyssenkrupp

Achte internationale Frühjahrsakademie der TU Dortmund

Architekturstudierende entwerfen Pläne für ehemaliges Dortmunder HSP-Areal

Eine große, brachliegende Industriefläche inmitten der Stadt: Das ist das ehemalige Werksgelände von Hoesch Spundwand und Profil (HSP) in Dortmund. Wie solche Brachflächen sinnvoll in die Stadt eingebettet und genutzt werden können, untersuchten Architekturstudierende aus Dortmund, Potsdam, Eindhoven und Neapel am Beispiel des Dortmunder Areals. Unter dem Titel „Konversion“ hatten die Studierenden bei der achten internationalen Frühjahrsakademie der TU Dortmund zehn Tage Zeit, um frische Ideen für das Gebiet zu entwickeln. Mitte März haben sie ihre Entwürfe und Modelle im Baukunstarchiv NRW vorgestellt.

Die Wahl des HSP-Geländes als Aufgabenstellung fiel in enger Abstimmung mit der Stadt. „Zum einen greifen wir damit ein Areal auf, für das aktuell Pläne und Skizzen entwickelt werden. Zum anderen steht das Gelände natürlich generell für das Ruhrgebiet und besonders für Dortmund. Es ist wichtig, diese Brachflächen zukünftig und nachhaltig zu gestalten und in die Stadt zu integrieren“, erklärt apl. Prof. Olaf Schmidt von der Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen. Insgesamt erstreckt sich das Areal auf einer Fläche von 45 Hektar und reicht vom Unionsviertel bis Huckarde. Die Herausforderung für die internationalen Architekturstudierenden bestand darin, diese Fläche in architektonischer Weise in die Stadt einzubetten, sodass sie sinnvoll genutzt werden kann.

Das ehemalige HSP-Areal soll so in Zukunft als ein „Tor der Stadt Dortmund dienen“, sagt apl. Prof. Michael Schwarz, der gemeinsam mit Olaf Schmidt die Frühjahrsakademie im Jahr 2013 ins Leben gerufen hat. Im Rahmen der Akademie haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Frühjahrsakademie unter anderem Pläne für neue Wohngebiete, Straßenstrukturen sowie Schulen und Gewerbe entworfen. Zu den Ideen der Studierenden gehörten auch Entwürfe, wie der geplante neue Campus der FH Dortmund auf dem Gelände umgesetzt werden kann. Dafür sollen zum Beispiel Bestandsgebäude beibehalten und wieder nutzbar gemacht und an die angrenzende Innenstadt angebunden werden.

Die internationalen Teams setzten sich jeweils aus Studierenden der TU Dortmund, der FH Potsdam, der TU Eindhoven und der Università degli Studi di Napoli Federico II zusammen. Die süditalienische Universität ist dieses Jahr zum ersten Mal bei der Akademie dabei. Darüber freut sich auch Michael Schwarz: „Ausländische Universitäten haben einen ganz anderen Blick auf Dortmund und Deutschland, sie bringen ihre eigene nationale Identität und ihren Architekturstil mit ein. Das macht die Akademie und die dabei gelebte europäische Zusammenarbeit so besonders.“

Während der Akademie hatten die Studierenden zehn Tage Zeit, Ideen zu entwerfen und Modelle anzufertigen. „Die Frühjahrsakademie bietet für unsere Studierenden eine tolle Gelegenheit, sich international mit anderen angehenden Architektinnen und Architekten zu vernetzen und auszutauschen. Es entstehen Kontakte, die über Jahre halten und auch schon dafür gesorgt haben, dass beispielsweise ein ehemaliger italienischer Teilnehmer nun in einem deutschen Architekturbüro arbeitet“, resümiert Olaf Schmidt. Aber nicht nur die Studierenden profitieren von der Veranstaltung – auch die Stadt Dortmund erhält im Anschluss einen Überblick über die Ergebnisse.

Als lokales Pendant zu der seit über 30 Jahren stattfindenden Sommerakademie in Venedig veranstaltet die Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen der TU Dortmund seit 2013 jedes Jahr die internationale Frühjahrsakademie. Im ersten Jahr hatten sich die Teams mit der Dortmunder B1 auseinandergesetzt, 2014 standen der Wallring und 2015 der Hellweg auf dem Programm. 2016 ging es um die Stadtplätze Alter Markt, Friedensplatz und Hansaplatz. 2017 widmete sich die Akademie der Dortmunder Nordstadt und 2018 dem ehemaligen Dortmunder Südbahnhof. Vergangenes Jahr stand die Verdichtung des Dortmunder Unionsviertels im Fokus. Auch 2021 soll wieder eine internationale Frühjahrsakademie an der TU Dortmund stattfinden.

Bildzeile: Die Studierenden der TU Dortmund, FH Potsdam, TU Eindhoven und der Universität Neapel entwickelten im Rahmen der Achten Internationalen Frühjahrsakademie der Fakultät Architektur und Bauwesen der TU Dortmund Pläne für das ehemalige HSP-Areal

Foto: Oliver Schaper/TU Dortmund

Forschung zum Stromtransport bei der Energiewende

Impulsgenerator erzeugt Millionenvolt-Impulse im HGÜ-Testzentrum der TU Dortmund

Im Forschungszentrum für die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) an der TU Dortmund ist ein rund 15 Meter hoher und rund 16 Tonnen schwerer Impulsgenerator montiert worden. „Er ist ein weiterer Baustein, um im HGÜ-Testzentrum im Rahmen unserer Forschung zur Energiewende ein reales Stromnetz nachbilden zu können“, erklärt Joachim Berns vom Bereich Hochspannungstechnik der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik die Aufgaben des neuen Geräts.

Mit dem Impulsgenerator und weiteren Technikbauteilen ist es der Forschungsgruppe Hochspannungstechnik um Prof. Frank Jenau gelungen, weitere rund 4,2 Millionen Euro an Fördermitteln für das HGÜ einzuwerben. Der Impulsgenerator ist das größte Einzelelement. Es besteht aus 20 baugleichen Bauteilen – Stufen genannt –, die mit je 200.000 Volt aufgeladen werden können. Anschließend werden die Elektroden in Reihe zusammengeschaltet und können dann einen elektrischen Impuls von bis zu vier Millionen Volt abgeben. Dieser Impuls wird in das Stromnetzwerk eingespeist, das die Forscherinnen und Forscher im HGÜ aufbauen werden – mit Widerständen, die Verbraucher simulieren, Leitungen und verschiedensten Bauteilen wie Isolatoren. „Dann testen wir, wie einzelne Bauteile des Netzes auf starke überlagerte Stromimpulse reagieren“, sagt Berns.

Hintergrund der Forschung im HGÜ ist die Energiewende: Sie macht es unter anderem erforderlich, große Strommengen, die in Norddeutschland und in der Nordsee per Windkraft erzeugt werden, an die Verbraucher in Süddeutschland und Strom aus den Photovoltaik (PV)-Anlagen im Süden nach Norden zu transportieren. Anders als im gängigen Höchstspannungsnetz, das mit bis zu 380.000 Volt Wechselstrom betrieben wird, ist für diesen Transport eine Gleichstromleitung geplant – mit derzeit insgesamt 760.000 Volt Spannung. Die Projekte am HGÜ beschäftigen sich mit Fragestellungen im Bereich der nachhaltigen Energieumwandlung, des Energietransports und der Energiespeicherung.

Abhängig von Fehlerart und verwendeter Komponenten ergeben sich bei HGÜ-Netzen verschiedene Formen der Überspannung, die sich von den bisher berücksichtigten Spannungsformen unterscheiden. Aktuelle Forschungsarbeiten zeigen, dass die zu erwartenden Überspannungen, die das Gleichfeld überlagern, die Zuverlässigkeit sowie Lebensdauer der Leitungssysteme negativ beeinflussen können. Die Forscherinnen und Forscher im HGÜ ermitteln den Einfluss von impulsförmigen Spannungsüberlagerungen auf das elektrische Verhalten und die Isolation von realen Betriebsmitteln.

So gibt es beispielsweise bislang kaum Erfahrungswerte, was passiert, wenn die Gleichstromleitung unter voller Last steht, Gewitter aufziehen und Blitze in die Leiterseile auf den Hochspannungsmasten einschlagen. Welche Materialien halten diesen Belastungen stand? Wie ist ein reibungsloser Dauerbetrieb gesichert – bei jedem Wetter, Temperaturen von bis zu plus 70 oder minus 50 Grad, bei Unwettern? Wie kann man die Energieübertragung optimieren und die Verluste minimieren?

Antworten auf diese Fragen kann der Einsatz des Impulsgenerators geben. Das Gerät, nach seinem Erfinder Erwin Otto Marx auch Marx-Generator genannt, hat die Schweizer Firma Haefely nach den Vorgaben der TU Dortmund gebaut. Rund drei Wochen dauerte die Montage im HGÜ. Innerhalb der Halle kann der Generator mit Hilfe von Luftkissen angehoben und verschoben werden.

Dipl.-Ing. Joachim Berns ist Mitarbeiter des Bereichs Hochspannungstechnik (HAST) unter Leitung von Prof. Jenau. Mit den wissenschaftlichen Kollegen ist er für den Aufbau und die Inbetriebnahme des Impulsgenerators innerhalb des HGÜ-Testzentrums zuständig. Die farbigen Akzente runden den Gesamteindruck des Generators ab und wurden nach Plänen der TU Dortmund gestaltet.

Foto: Martina Hengesbach/TU Dortmund

U Dortmund kooperiert mit Fraunhofer- und Leibniz-Instituten

Leistungszentrum Logistik und IT bringt in zweiter Förderphase Spitzenforschung in die Wirtschaft

Innovationsketten durchgängig aneinanderreihen – das ist vereinfacht gesagt Aufgabe des Leitungsteams, das beim Leistungszentrum Logistik und IT der Fraunhofer-Gesellschaft in Dortmund Spitzenforschung in die Wirtschaft bringt. Jetzt startete das Kooperationsprojekt in seine zweite Förderphase.

„Wenn die Forscherinnen und Forscher der Universität, der Fraunhofer- und Leibniz-Institute am Standort Dortmund wüssten, was sie alles wissen“, resümiert Christoph Pott. Der Diplom-Logistiker arbeitet mit Dr. Michael Schmidt, Dr. Christoph Besenfelder und Frederik Möller daran, dass Forscherinnen und Forscher der TU Dortmund, des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik (IML), des Fraunhofer-Instituts für Software- und Systemtechnik (ISST) sowie des Leibniz-Instituts für Arbeitsforschung (IfADo) zusammenfinden, um gemeinsam Spitzenforschung im weiten Feld der Logistik und IT zu betreiben und die Ergebnisse bis zur Marktreife zu entwickeln. Begonnen hat das Projekt 2016; jetzt wurde die zweite Förderphase angegangen.

Die TU Dortmund, das Leibniz- und die Fraunhofer-Institute haben abgegrenzte Aufgaben: Vorlaufforschung an der Universität, anwendungsorientierte Entwicklung in den Instituten bis hin zum Einsatz der Ergebnisse in Wirtschaftsunternehmen. Das dreiköpfige Leitungsteam reiht daraus eine Innovationskette, in der die Forscherinnen und Forscher ihre unterschiedliche Expertise beisteuern. Dafür bringen sie die Akteure von Universität und Instituten zusammen – nicht zuletzt erfolgreich bei „Researchers Barbecues“.

Ein „Escape Game“ mit VR-Brille und 3D-Drucker zum Thema Logistik und IT ist nur eines der Projekte, das durch die Zusammenarbeit der Forschungsgruppen – den „Research-Clans“ – des Leistungszentrums Logistik und IT entstanden ist. Verschiedene Unternehmen nutzen das Escape Game bereits, das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu befähigt, Probleme bei der Logistik „spielend“ zu bewältigen.

Das Leitungsteam hatte zunächst in einer dreijährigen Aufbauphase ein Forschernetzwerk aufgebaut. „Das weiß den Wert der institutionen-übergreifenden Zusammenarbeit am Wissenschaftsstandort Dortmund und den unkomplizierten Zugang zu Versuchshallen, Test- und Experimentierfeldern aller Einrichtungen zu schätzen“, so Christoph Pott. Nachdem die Arbeit des Teams erfolgreich evaluiert wurde, startete Anfang Januar die nächste Förderphase. In dieser Phase steht der Transfer der Projekte und Ideen in die Wirtschaft im Mittelpunkt. Die Förderphase ist auf ein Jahr ausgelegt und hat auch das Ziel, das Dortmunder und weitere 15 Leistungszentren in Deutschland auf einen Stand zu bringen. In einer dritten Phase soll das Zentrum zur Dauereinrichtung werden. Die Förderung für das Leistungszentrum Logistik und IT setzt sich aus Mitteln des Landes NRW, der Industrie sowie aus Geldern der Fraunhofer-Gesellschaft zusammen.

Die Forschungsgruppen des Leistungszentrums verfolgen häufig gar zwei oder mehr sogenannte „Workstreams“, die mit der Entwicklung von Demonstratoren und der Durchführung von Studien dem Transfergedanken Rechnung tragen. Die Forschungsgruppe „Angewandte Kognitive Ergonomie“ betreibt dabei beispielsweise ein Testzentrum für Kommissionier-Technologien. In weiteren Forschungsgruppen wird sich auf Anwendungsfälle im Gesundheitswesen fokussiert oder ein autonomes Transportsystem zur Marktreife geführt. Die Gruppe „Autonome logistische Systeme“ überführt Forschungsthemen zu Robotik und Autonomie am Standort in Praxisprojekte.

Bildzeile: Christoph Pott steht mit seiner Biografie für die Arbeit an verschiedenen Forschungseinrichtungen am Standort Dortmund: Er studierte an der TU Dortmund Logistik, wechselte dann zum Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik und nun wieder an die Universität, um dort zu promovieren.

Foto: Aliona Kardash/TU Dortmund

Hadronentherapie wird neuer Schwerpunkt an der Fakultät Physik der TU Dortmund

Die Hadronentherapie ist eine vielversprechende Behandlungsmethode gegen Krebserkrankungen. Im Bereich Medizinphysik an der TU Dortmund werden die physikalischen Grundlagen und Anwendungen in der Hadronentherapie nun zu einem neuen Schwerpunkt ausgebaut: Im Januar ist ein neues MERCUR-Graduiertenkolleg zu diesem Thema gestartet, seit März verstärkt JProf. Armin Lühr die Fakultät mit seiner Expertise auf diesem Gebiet.

Die Hadronentherapie ist ein spezielles Verfahren der Radiotherapie, bei dem ein Tumor mit hochenergetischen Teilchen – anstatt mit Photonen wie bei der herkömmlichen Bestrahlung – bestrahlt wird. Meistens handelt es sich bei diesen Teilchen um Protonen, weshalb diese Therapieform oft als Protonentherapie bezeichnet wird. Aus einem Beschleuniger werden die Teilchen mit bis zu 60 Prozent der Lichtgeschwindigkeit als gebündelter Strahl präzise auf das Tumorgewebe gelenkt. Beim Eindringen in den menschlichen Körper wird der Strahl so gebremst, dass die Teilchen den größten Teil ihrer Energie direkt im Tumorherd abgeben und dadurch die Tumorzellen schädigen. Der Vorteil der Hadronentherapie ist, dass im Tumor eine sehr hohe Strahlendosis deponiert werden kann, während das umliegende Gewebe – insbesondere Risikoorgane – geschont werden. Durch spezielle physikalische Verfahren kann der Tumor sehr zielgenau entlang seiner individuellen Form bestrahlt werden.

Der Bereich Medizinphysik an der Fakultät Physik der TU Dortmund baut nun seine Forschung zu den physikalischen Grundlagen und Anwendungen in der Hadronentherapie aus. Bereits im Januar ist das neue interdisziplinäre Graduiertenkolleg „Präzisionsprotonentherapie“ gestartet. Ziel ist es, Promovierende an die Protonentherapie heranzuführen. Sie sollen an Themen der komplexen Prozesskette – von der Bildgebung bis zur Bestrahlung – forschen und somit die klinische Anwendung verbessern. Das Graduiertenkolleg erfolgt über eine Zusammenarbeit zwischen der Fakultät Physik der TU Dortmund, der Klinik für Partikeltherapie am Westdeutschen Protonentherapiezentrum Essen (WPE), der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen und der Technischen Chemie I (TC1) sowie dem Center for Nanointegration Duisburg-Essen (CENIDE). Gefördert wird das Graduiertenkolleg von dem Mercator Research Center Ruhr (MERCUR).

Ab Mitte März verstärkt zudem Armin Lühr als Juniorprofessor für Medizinphysik mit Schwerpunkt Computational Physics die Fakultät. JProf. Lühr hat an der TU Dresden schwerpunktmäßig zur Protonentherapie geforscht und wird zukünftig eng mit dem Westdeutschen Protonentherapiezentrum Essen zusammenarbeiten. Sein Beitrag zur Optimierung der Hadronentherapie basiert dabei auf komplexen Simulationen, angewandter Atom- und Kernphysik, Strahlenbiologie und statistischen Methoden.

Bildzeile: Bei der Protonentherapie, der gängigsten Form der Hadronentherapie, werden Tumore sehr zielgenau entlang ihrer individuellen Form mit hochenergetischen Teilchen bestrahlt.

Foto: Westdeutsches Protonentherapiezentrum

„Coding School“ verbindet Ökonomie und Technik

TU Dortmund fördert Unternehmergeist und Datenkompetenz von Schülerinnen und Schülern

Mit digitalen Technologien und ökonomischen Konzepten Lösungen für ökologische Herausforderungen entwickeln – so lautete das Ziel der ersten „Coding School“ der TU Dortmund am Dortmunder Mallinckrodt-Gymnasium. 32 Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II hatten Mitte Februar, Gelegenheit, ihre Kreativität, ihren Unternehmergeist und ihre Kompetenzen im Umgang mit Daten unter Beweis zu stellen. Die überzeugendsten Ideen zur Bewältigung von Umweltproblemen wurden prämiert. Unterstützt wurden die Schülerinnen und Schüler durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereichs für Entrepreneurship und Ökonomische Bildung der Fakultät Wirtschaftswissenschaften sowie des Centrums für Entrepreneurship & Transfer (CET) der TU Dortmund.

Welche technischen Möglichkeiten gibt es, die Luftqualität zu messen? Wie lassen sich frei verfügbare Daten nutzen, um Umweltprobleme zu analysieren und Lösungsideen zu entwickeln? Um sich diesen Fragen zu nähern, fertigten die Schülerinnen und Schüler zunächst aus Bausätzen eigene Sensoren an und programmierten diese so, dass sie damit Daten auslesen und nutzen konnten. Im Anschluss entwickelten sie auf dieser Grundlage verschiedene Anwendungsmöglichkeiten: So könnten zum Beispiel für Menschen mit Atemwegserkrankungen Korridore mit geringer Luftverschmutzung aufgezeigt werden oder für Personen, die alleine unterwegs sind, besonders gut ausgeleuchtete Routen, um deren Sicherheitsempfinden zu erhöhen. Eine weitere Idee wäre, Informationen an smarte Fahrzeuge in der Nähe von Unfallstellen zu senden, damit die Fahrerinnen und Fahrer frühzeitig eine Rettungsgasse bilden können.

Eine Fachjury, bestehend aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bereichs Entrepreneurship und Ökonomische Bildung sowie des CET, zeichnete im Anschluss die innovativsten und überzeugendsten Ideen aus. „Mit der ‚Coding School‘ möchten wir schon Schülerinnen und Schüler für Themen an der Schnittstelle zwischen ökonomischem Denken und Datenwissenschaft begeistern und ihren Entwickler- und Unternehmergeist wecken“, erklärt Prof. Andreas Liening von der Fakultät Wirtschaftswissenschaften.

Die „Coding School“ ist eine Veranstaltung im Rahmen der Junior Entrepreneurship School der TU Dortmund. Mit diesem Modellprojekt unterstützen der Bereich Entrepreneurship und Ökonomische Bildung sowie das CET Schulen dabei, technische und ökonomische Themen in den Unterricht zu integrieren. So werden in Zusammenarbeit beispielsweise auch Schülerfirmen gegründet oder Unternehmensplanspiele durchgeführt.

Die „Coding School“ fand mit Unterstützung der tu>startup Stiftung und der Dortmund Stiftung statt. Es ist geplant, das Format auf weitere Kooperationsschulen auszuweiten.

Bildzeile: Die Schülerinnen und Schüler fertigten bei der „Coding School“ eigene Sensoren an.

Foto: Anh Dinh/TU Dortmund

Neujahrsempfang des Exzellenzclusters RESOLV

Forscherteams aus Dortmund und Bochum treiben den Transfer exzellenter Forschung weiter voran

Neue Erkenntnisse aus der Forschung und mehr Transfer in die Wirtschaft – das Exzellenzcluster RESOLV der TU Dortmund und der Ruhr-Universität Bochum schaut auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. Auch der Ausblick auf die Ziele für 2020 ist vielversprechend. Davon konnte sich Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, beim RESOLV-Neujahrsempfang Ende Januar an der TU Dortmund überzeugen.

Die Forschungsteams aus Dortmund und Bochum haben es sich im Exzellenzcluster RESOLV zum Ziel gesetzt, die Rolle von Lösungsmitteln in chemischen Reaktionen, industriellen Prozessen und biologischen Vorgängen zu entschlüsseln. Der Cluster befasst sich mit Grundlagenforschung und hat neue, unmittelbare Ziele für die Wirtschaft: „Wir setzen uns seit 2019 verstärkt dafür ein, den schnellen Transfer der Grundlagenforschung in die Anwendung zu fördern – zum Beispiel im Bereich erneuerbare Energien“, sagte RESOLV-Sprecherin Prof. Martina Havenith beim Neujahrsempfang des Exzellenzclusters.

Von der Grundlagenforschung in die Anwendung

Da Gründerinnen und Gründer in der Chemie es schwerer haben als in anderen Fächern, eine Firma zu etablieren – zum Beispiel aufgrund fehlender Infrastruktur – hat RESOLV im vergangenen Jahr das Gründungszentrum „Start4Chem“ ins Leben gerufen, welches auch vom Land unterstützt wird. Die Landesregierung fördert im Rahmen der Initiative „Exzellenz Start-up Center.NRW“ die Gründungsinitiativen an der Ruhr-Universität Bochum sowie der TU Dortmund mit insgesamt rund 35 Millionen Euro. „RESOLV ist wegweisend in inter- und transdisziplinärer Zusammenarbeit, im Technologietransfer und im Studierendenaustausch“, sagte NRW-Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart. „Durch die Verknüpfung der exzellenten Forschung mit einer nachhaltigen Gründungsförderung setzen die beiden Hochschulen ein wichtiges Zukunftssignal für den Wirtschaftsstandort und die verstärkte Innovationskraft im Ruhrgebiet.“

Der neue Inkubator „Start4Chem“ ist Teil des Bochumer Start-up-Centers NRW und an RESOLV angedockt. Initiatorin Prof. Kristina Tschulik begann bereits eine Vorlesungsreihe, die Studierende und Promovierende mit dem notwendigen Know-how und den erforderlichen Schritten für eine Unternehmensgründung vertraut macht. „RESOLV bietet den Doktorandinnen und Doktoranden ein besonderes Umfeld für Entrepreneurship und eine Starthilfe für die Gründung eines eigenen Unternehmens“, so Havenith.

Chemie unter Extrembedingungen

Ein zentrales Forschungsthema von RESOLV ist die Chemie bei extremen Bedingungen, etwa niedrigen Temperaturen im Weltall oder hohem Druck in der Tiefsee. Forschende wollen damit erklären, wie sich die ersten zellähnlichen Strukturen unter Vorlebensbedingungen sowie komplexere chemische Moleküle im All gebildet haben. Insgesamt haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Cluster seit 2012 mehr als 1.300 Publikationen hervorgebracht, mehr als 230 davon sind in Kooperation von mindestens zwei RESOLV-Gruppen entstanden.

Neuer Forschungsbau, neues Schulprojekt

In den kommenden Jahren könnte das gesamte Cluster von einem neuen Forschungsbau profitieren, der an der TU Dortmund entstehen soll: Das Team um Prof. Gabriele Sadowski, Prorektorin Forschung der TU Dortmund und ebenfalls Wissenschaftlerin bei RESOLV, treibt auch 2020 den Antrag für das neue „Center for Advanced Liquid-Phase Engineering Dortmund (CALEDO)“ weiter voran.

2020 startet RESOLV außerdem ein neues Projekt mit dem Ziel, die Lösungsmittelforschung auch an Schulen bekannt zu machen und Schülerinnen und Schüler frühzeitig für die Forschung zu interessieren. Im Projekt „Solvation Science at School“ werden sich Schülerinnen und Schüler der elften und zwölften Klassen an Gymnasien und Gesamtschulen im Rahmen ihrer Facharbeiten mit Themen wie z.B. „Nachhaltige Energie“ auseinandersetzen.

Über RESOLV

Bund und Länder fördern das Exzellenzcluster RESOLV bereits seit 2012, in 2019 begann für den Forschungsverbund die zweite Förderphase. Sprecherhochschulen sind die TU Dortmund und die Ruhr-Universität Bochum. Rund 42 Millionen Euro erhält das Konsortium bis Ende 2025 aus der Exzellenzstrategie. RESOLV steht für „Ruhr Explores Solvation“. Das Team besteht aus über 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an sechs verschiedenen Standorten im Ruhrgebiet. Sie wollen gemeinsam mit 20 internationalen Partnern weltweit verstehen, wie das Lösungsmittel in die Kontrolle, Vermittlung und Steuerung chemischer Reaktionen involviert ist. Schließlich finden die meisten chemischen Reaktionen, wichtige industrielle Prozesse und nahezu alle biologischen Vorgänge in flüssiger Phase statt.

Blickten beim Neujahrsempfang auf die Erfolge von RESOLV zurück: (v.l.) Prof. Kristina Tschulik von der Ruhr-Universität Bochum, Albrecht Ehlers, Kanzler der TU Dortmund, Prof. Gabriele Sadowski, Prorektorin Forschung der TU Dortmund, Prof. Axel Schölmerich, Rektor der Ruhr-Universität Bochum, RESOLV-Sprecherin Prof. Martina Havenith und NRW-Wirtschaftsminister Prof. Andreas Pinkwart.

Foto: Martina Hengesbach/TU Dortmund

Kostbare Netzwerke:

FH Dortmund präsentiert Forschung für die Zukunft

Digitalisierung, Gesundheit, Energie und Klima – mit ihrer angewandten Forschung in einem breiten Spektrum leistet die Fachhochschule Dortmund einen starken Beitrag zur Lösung zentraler Zukunftsfragen. Bei der Veranstaltung „Kostbare Netzwerke“ Ende Januar stellten Forschende gemeinsam mit ihren Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft ihre laufenden Forschungsprojekte vor.

Das Rekordergebnis von insgesamt zwölf Millionen Euro an Drittmitteln in 2019 zeige deutlich, dass die Richtung stimme, betonte Rektor Prof. Dr. Wilhelm Schwick in seiner Begrüßung: Mit der Forschung an der Fachhochschule geht es steil nach oben.

Bereits zum fünften Mal hatte die Fachhochschule zur Leistungsschau für Forschung, Entwicklung und Transfer eingeladen, mit hoher Resonanz. Prof. Dr. Volker Helm, Prorektor für Forschung, Entwicklung und Transfer, betonte die Bedeutung der „Kostbaren Netzwerke“: „Unter den 170 Gästen sind auch viele Partner aus Wissenschaft, Wirtschaft und Stadtgesellschaft. Und das mit gutem Grund: Sie wissen, dass das Format eine hervorragende Chance ist, starke Partner zu gewinnen und neue Projekte auf den Weg zu bringen.“

Bühne frei für Forschung

Intelligente Informationstechnik, Innovationen für Medizin und Gesundheitswesen sowie zukunftsweisende Konzepte im Kontext der Energiewende: Die vorgestellten Projekte reichten von der Kamerabasierten Bestimmung des Blutdrucks, über die Nutzung von Sonnenenergie durch spezielle Energiefassaden bis hin zur Verbesserung der Beatmung durch „Dr. Algorithmus“. Insgesamt wurden 11 ausgewählte Projekte vorgestellt – ein kleiner Ausschnitt aus einer Vielzahl von anwendungsorientierten Projekten.

Ausgezeichnet

Erstmals bei den Kostbaren Netzwerken hieß es auch „Bühne frei“ für preisgekrönte Forschung: Prof. Dr. Gabriele Dennert (Projekt Queergesund*) und Prof. Dr. Thomas Felderhoff (Projekt MEDITHENA), beide ausgezeichnet mit dem Forschungspreis 2019, skizzierten die Grundzüge ihrer Forschungen.

Dass gute Forschung auch gute Förderung benötigt, bekräftigte Dr. Jochen Dreßen vom VDI-Technologiezentrum GmbH in seinem Impulsvortrag. Als Referent des Projektträgers für das BMBF-Programm „Forschung an Fachhochschulen“ gab er den Forschenden einen Überblick über aktuelle Förderlinien und -maßnahmen speziell für Fachhochschulen.

Bildzeile: Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft bei den „Kostbaren Netzwerken“ an der FH Dortmund (v.l.): Oberbürgermeister Ullrich Sierau, Rektor Prof. Dr. Wilhelm Schwick, Moderatorin Lena Reuter, Dr. Jochen Dreßen vom VDI Technologiezentrum GmbH und Prof. Dr. Volker Helm, Prorektor für Forschung, Entwicklung und Transfer

Foto: Fachhochschule Dortmund / Stephan Schütze

Interesse an MINT-Fächern wecken

TU Dortmund untersucht Rahmenbedingungen von Robotik-AGs an Schulen

Viele Grund- und weiterführende Schulen bieten Robotik-AGs an, in denen Schülerinnen und Schüler eigene kleine Roboter aus Lego-Bausteinen bauen und programmieren können oder 3D-Drucker nutzen. Auf Initiative der KARL-KOLLE-Stiftung, die im Ruhrgebiet und Münsterland die Gründung dieser AGs fördert, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der TU Dortmund nun untersucht, wie die Roboter-AGs bei Schülerinnen und Schülern der 8. Klasse wirken und welche Rahmenbedingungen zum Erfolg führen. Die Ergebnisse wurden Ende Januar vor rund 30 AG-Leitenden, Schulleiterinnen und Schulleitern vorgestellt.

Robotik-AGs ermöglichen den Schülerinnen und Schülern ein selbstständiges Lernen. Die Kinder und Jugendlichen können sich ausprobieren und die Inhalte eigenständig entdecken – frei vom Unterrichtsalltag, frei von Leistung, frei von Bewertung. Eine Studie des Zentrums für HochschulBildung (zhb) und des Instituts für Schulentwicklungsforschung der TU Dortmund (IFS) zeigt, dass Schülerinnen und Schüler, die an Robotik-AGs teilnehmen, deutlich positivere MINT-bezogene Merkmale aufweisen als diejenigen, die nicht an einer solchen AG teilgenommen hatten: Sie hatten eine höhere Motivation, sich mit MINT-Themen zu beschäftigen, sahen sich besser über MINT-Berufe informiert und gaben deutlich häufiger an, später einen MINT-bezogenen Beruf ergreifen zu wollen. Die Abkürzung MINT steht für die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

„Darüber hinaus konnten allerdings auch Geschlechterunterschiede identifiziert werden, die durchweg zuungunsten der Mädchen ausgefallen sind“, sagte Dr. Annika Ohle-Peters vom IFS. „Dieser Befund untermauert die Relevanz der Bestrebungen, vor allem Mädchen für MINT-bezogene Fächer und Inhalte zu begeistern und zu ermutigen, sich in diesem Bereich langfristig zu engagieren.“ Die Robotik-AGs können hier einen guten Ansatz liefern: Während Jungen eher an diesen AGs teilnehmen, weil sie sich bereits für Technik interessieren, entdecken Mädchen durch die AG oft erst ihre Leidenschaft für das Thema, berichtete eine Schulleiterin.

Doch nicht nur für die Schülerinnen und Schüler bietet eine Robotik-AG Vorteile – auch die Schulen selbst profitieren. Eine Robotik-AG trägt dazu bei, eine positivere Evaluation bei der Bewerbung als MINT-EC-Schule zu bekommen. MINT-EC ist ein Netzwerk von Schulen mit Sekundarstufe II, die ein hervorragendes MINT-Schulprofil aufweisen. Auch in der Außendarstellung der Schulen bietet eine solche AG einen Vorteil. Die teilnehmenden Schulen werben auf ihrer Homepage oder beim Tag der offenen Tür mit ihrem Angebot. „Wenn es benachbarte Grundschulen gibt, die bereits mit Robotern arbeiten, wird erwartet, dass die weiterführende Schule auch Robotik-AGs anbietet“, sagte Prof. Uwe Wilkesmann, Direktor des zhb.

Doch für ein gutes Gelingen der Robotik-AGs müssen auch einige Voraussetzungen gegeben sein, wie die Untersuchung ergab. Neben technischer Infrastruktur und Räumen gehört auch die Finanzierung dazu: Die KARL-KOLLE-Stiftung hilft Schulen bei der Ausstattung mit Lego-Roboter-Sets oder Bausätzen für 3D-Drucker. Darüber hinaus entstehen aber noch Folgekosten für die Schulen, unter anderem, wenn die Schülerinnen und Schüler an Robotik-Wettbewerben teilnehmen. Nicht zuletzt benötigen die Fachlehrerinnen und -lehrer die Unterstützung der Schulleitung, zum Beispiel durch Entlastungsstunden oder Fortbildungen.

Im Anschluss an die Präsentation der Ergebnisse bot sich den Gästen die Möglichkeit zu Vernetzung und Austausch. Die Teilnehmenden kamen überein, dass die Veranstaltung mit einer gezielten Weiterbildung für die Lehrenden an der TU Dortmund fortgesetzt werden soll. Prof. Winfried Pinninghoff, Vorsitzender des Kuratoriums der KARL-KOLLE-Stiftung, motivierte die Gäste zudem, sich weiterhin rege für die Robotik-AGs einzusetzen: Immerhin findet im November 2021 das Finale der World Robot Olympiad in Dortmund statt.

Die KARL-KOLLE-Stiftung ist eine Dortmunder Stiftung, die sich Projekten im Bereich Bildung und Erziehung, Wissenschaft und Forschung sowie im sozialen Bereich widmet. Die Stiftung hat in der Vergangenheit bereits Forschungsprojekte an der TU Dortmund unterstützt und fördert Studierende der TU Dortmund mit Deutschlandstipendien.

Bildzeile: Markus Fleige, Vorsitzender von TECHNIK BEGEISTERT e.V., Prof. Uwe Wilkesmann (zhb), Dr. Annika Ohle-Peters (IFS) und Prof. Winfried Pinninghoff (KARL-KOLLE-Stiftung) mit Lego-Robotern und einem 3D-Drucker, wie sie auch in den Robotik-AGs verwendet werden.

Foto: Oliver Schaper/TU Dortmund

Veröffentlichung in Fachzeitschrift Nature Nanotechnology

Forschende der TU Dortmund erzeugen mit magnetischen Nanoplättchen effizient Licht

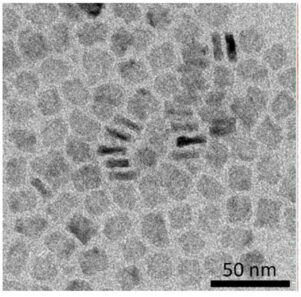

Nanoplättchen sind chemische Systeme, die Licht emittieren und beispielsweise in Leuchtdioden eingesetzt werden können. Forscherinnen und Forschern der TU Dortmund ist es gemeinsam mit internationalen Kolleginnen und Kollegen gelungen, die Plättchen zu starken Magneten zu machen, wodurch sich die Eigenschaften des Lichts, das die Nanoplättchen aussenden, gezielt steuern lassen. Die Ergebnisse hat das Team in der renommierten Fachzeitschrift Nature Nanotechnology veröffentlicht.

In den vergangenen Jahren wurde eine neue Klasse von chemisch relativ einfach synthetisierbaren Systemen hergestellt – Nanoplättchen. Bei ihnen handelt es sich um sehr flache Strukturen, die nur wenige milliardstel Meter dick sind, dafür aber eine wesentlich größere Ausdehnung in der Ebene haben. Das hat zur Folge, dass elektrischer Strom in der Ebene nahezu ungehindert fließen kann, vertikal dagegen gar nicht.

Die Besonderheit solcher Strukturen ist, dass sie bei Injektion eines solchen Stroms sehr helles Licht ausstrahlen, weshalb sie künftig in Leuchtdioden eingesetzt werden sollen. Zudem können die Nanoplättchen sehr energieeffizient aus umweltverträglichen Materialien hergestellt werden. Durch die Wahl des Materials, aus dem die Plättchen aufgebaut sind, und ihre Dicke lässt sich sogar die Farbe des emittierten Lichts variieren.

Wenig erforscht war bislang allerdings der Einfluss, den die Oberfläche der Nanoplättchen auf das Licht hat. Einer Arbeitsgruppe um apl. Prof. Dmitri Yakovlev vom Bereich Experimentelle Physik 2 der TU Dortmund ist es nun gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus Russland, Frankreich, Belgien und Italien gelungen, Nanoplättchen – die eigentlich unmagnetisch sind – zu starken Magneten zu machen. Dafür haben sie die Oberflächen genutzt, auf denen sich chemisch ungebundene Ladungen befinden. Mithilfe dieses Magnetismus können verschiedene Eigenschaften der Lichtemissionen aus den Nanoplättchen gezielt eingestellt werden – unter anderem die Geschwindigkeit, mit der das Licht ausgesendet wird, und die Polarisation, also die Richtung, in die die Lichtwelle schwingt. Bei der Herstellung der Nanoplättchen müssen die Oberflächen dann entsprechend maßgeschneidert werden. Seine Ergebnisse hat das internationale Forscherteam diese Woche in der renommierten Fachzeitschrift Nature Nanotechnology veröffentlicht.

Link zum Artikel: https://www.nature.com/articles/s41565-019-0631-7

Bildzeile: Elektronenmikroskopische Aufnahme von Nanoplättchen. Ihre effektive Dicke beträgt nur etwa zwei milliardstel Meter, in der Ebene sind sie zehnmal so groß.

Foto: Experimentelle Physik 2/TU Dortmund

Fashion-Show für Möbel auf der imm cologne

Szenografie-Studentin lässt Schaufensterfiguren edles Mobiliar vorführen

Für die Möbel-Fachmesse imm cologne hatte die Szenografie-Studentin Katharina Wind als Masterprojekt einen Messestand für zwei Unternehmen entwickelt und umgesetzt. Die Möbel inszenierte sie wie edle Kleidung.

Die Idee sei schon im September während der ersten Besprechungen mit dem Geschäftsführer der beiden Marken KFF und ASCO entstanden, erzählt Katharina Wind: das Thema Möbel in einen anderen Kontext zu setzen. In den Kontext Mode. Das passt, denn die Stoffe der Bezüge seien in ihren Farben und ihrer Beschaffenheit mit Kleidungsstoffen verwandt. Viele Aussteller bauen einfach Wohnsituationen auf, um ihre Möbel zu zeigen, sagt Wind. Ihr Entwurf sollte sich davon abheben.

Insgesamt etwa drei Monate hatte Wind Zeit für die Ausarbeitung. Sie konzipierte flache Podeste mit ovaler Grundfläche für die Sessel und Tische. Darüber entwarf sie große, dunkel verkleidete Lichtschächte, die wie überdimensionierte Lampenschirme auf die Exponate herableuchten.

Die hellen Oberflächen der Podeste und die Leuchtkörper darüber rahmen die Exponate ein und lenken unwillkürlich den Blick auf sie. Fast wirken sie wie schick gerundete, übergroße Schachteln, deren Deckel wie gerade erst angehoben über dem Inhalt zu schweben scheinen.

Die Mode-Idee übertrug die Studentin auch auf Details. Stoffmuster für die Möbelbezüge hing sie mit Kleiderbügeln an Kleiderständer. Die Messetüten waren denen von Modelabeln nachempfunden. An den Exponaten saßen und standen mit farbigem Samt bezogene Schaufensterfiguren, die anstelle von Kleidung die Sessel, Stühle und Tische vorführten.

Die besondere Herausforderung dieser Arbeit, sagt Winds Erstprüferin, Prof. Dr. Pamela Scorzin vom Fachbereich Design, bestehe darin, den professionellen Anspruch umfassend zu erfüllen: ein Konzept zu entwickeln, es fristgerecht zu realisieren und das gesamte Projekt zu managen. Winds Umsetzung nennt Prof. Scorzin „äußert gelungen“: Die Studierende setze „ein originelles Narrativ, das eine besondere Atmosphäre für den Messestand generiert“. Winds szenografischer Auftritt unterscheide sich vom gewöhnlichen Messedesign und von reiner Dekoration.

Was nimmt Katharina Wind mit aus diesem Projekt, was hat sie dabei gelernt? „Die praktische Erfahrung. Verantwortung für die eigenen Entscheidungen zu übernehmen, sie zu kommunizieren und selbstbewusst umzusetzen.“

Und: Aufmerksam zu sein und zu bleiben, bei Problemen flexibel und entschlossen zu reagieren. „Einmal haben wir plötzlich bemerkt, dass ein Stoff in der falschen Farbe geliefert worden war. Und die Zeit war knapp. Aber wir haben es hingekriegt.“

Bildzeile: Am imm-Messestand: Szenografie-Studentin Katharina Wind (links) zusammen mit Prof. Oliver Langbein (M.) und einem Kommilitonen.

Foto: Fachhochschule Dortmund

Neues Veranstaltungsformat

Internationale Projekte der TU Dortmund im Rahmen der ersten „Global Gallery“ prämiert

30 Projekte mit internationalem Bezug sind im Januar bei der ersten „Global Gallery“ an der TU Dortmund präsentiert worden. Die Besucherinnen und Besucher wählten die besten Initiativen aus.

Über je 1.500 Euro Preisgeld konnten sich ein Studierendenprojekt zur Klimagerechtigkeit in Brasilien, die „Ingenieure ohne Grenzen Challenge“ und ein Forschungsprojekt zum Thema Sport in Flüchtlingscamps freuen.

Ziel der Veranstaltung war, den Besucherinnen und Besuchern die starke internationale Ausprägung der Universität zu zeigen. „Es gibt ganz viele internationale Projekte an der TU Dortmund, die aber nicht genügend bekannt sind“, sagte Dr. Barbara Schneider, Leiterin des Referats Internationales, bei der Begrüßung im Internationalen Begegnungszentrum (IBZ) der TU Dortmund. Diese Projekte wurden im Rahmen eines „Gallery Walks“ vorgestellt: Auf 30 aufwändig designten Plakaten fanden sich die wichtigsten Informationen zu den Initiativen, die von Studienprojekten über Maßnahmen zur Internationalisierung auf Fakultätsebene bis hin zu Forschungsprojekten reichten. Die Besucherinnen und Besucher konnten zudem das Gespräch mit den Projektbeteiligten suchen. Alle Gäste konnten im Anschluss eine Stimme für ihr Lieblingsprojekt abgeben.

Unter den drei Projekten mit den meisten Stimmen war das Projekt „Umweltgerechtigkeit, Environmental Justice, Justiça Ambiental“ von Studierenden der Fakultät Raumplanung. Arme Menschen leben häufiger in einer Umwelt, die krank macht. In Brasiliens Großstädten São Paulo und Rio de Janeiro sind Umweltungerechtigkeiten besonders deutlich erkennbar. Deshalb beschäftigt sich das Studierendenprojekt mit dem Zusammenhang zwischen Umwelt, Gesundheit und sozialer Lage in Brasilien. Im Rahmen einer Exkursion nach Brasilien erheben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Daten zur Luftqualität in verschiedenen Quartieren der Städte und erstellen Karten, die die Belastung in den Gebieten darstellen.

Das zweite Gewinnerprojekt ist an der Fakultät Maschinenbau angesiedelt. In der „Ingenieure ohne Grenzen Challenge“ bearbeiten Lehramtsstudierende der TU Dortmund gemeinsam mit amerikanischen Studierenden der University of Georgia reale Problemstellungen der Entwicklungszusammenarbeit. Ziel ist es, nachhaltige, praktikable sowie kulturell angepasste Lösungen zu finden. Durch die Teilnahme an der Challenge lernen die Teilnehmenden, über den Tellerrand hinaus zu denken, trainieren Selbstorganisation, Teamarbeit und ihre Kommunikationsfähigkeiten und setzen sich mit dem Lebensalltag und kulturellen Rahmenbedingungen in den Ländern, für die Problemlösungen entwickelt werden, auseinander.

Im dritten Projekt, welches mit 1.500 Euro prämiert wurde, erforscht Dr. Enrico Michelini vom Institut für Sport und Sportwissenschaft in Kooperation mit dem Hochkommissar der Vereinten Nationen für Geflüchtete, welche Rolle Sport in Flüchtlingslagern spielt. Dr. Michelini verbrachte im Mai 2019 vier Wochen in Flüchtlingscamps in Niamey, der Hauptstadt des westafrikanischen Landes Niger. Seine Untersuchung ergab, dass Sport in Flüchtlingscamps nicht nur der körperlichen Betätigung dient, sondern auch der mentalen Stärkung. Außerdem wird Sport als Erziehungsmaßnahme herangezogen. Im nächsten Schritt wird Dr. Michelini zusammen mit den Vereinten Nationen ein Konzept erarbeiten, wie Geflüchtete durch Sport optimal unterstützt werden können.

„Ich freue mich, dass die Ausschreibung auf so große Resonanz gestoßen ist und sich direkt beim ersten Mal 30 Projekte aus den unterschiedlichsten Bereichen beworben haben“, sagte Prof. Ursula Gather, Rektorin der TU Dortmund, bevor sie den Gewinnerinnen und Gewinnern die Preise übergab. „Das Denken und damit auch die Wissenschaft ist etwas, das sich nicht in Ländergrenzen bewegt und bewegen kann.“

Die Internationalität der TU Dortmund spiegelt sich unter anderem auch in den Studierendenzahlen wieder. Unter den rund 34.200 Studierenden an der TU Dortmund sind 4.026 Internationale. 710 von ihnen kommen aus China, einige weniger aus der Türkei und 327 aus Syrien.

Bildzeile: Silke Viol, stellvertretende Leiterin des Referats Internationales (links), und Prof. Ursula Gather, Rektorin der TU Dortmund, gratulierten Dr. Enrico Michelini, Silke Frye und Pauline Schmidt zum Preis von 1.500 Euro für ihr Projekt.

Foto: Martina Hengesbach/TU Dortmund

Prof. Rasmus Linser entwickelt innovative Methoden

Forschung von TU-Chemikern liefert neue Erkenntnisse zur Funktionsweise von Enzymen

Proteine gelten als „Bausteine des Lebens“, da viele chemische Reaktionen mit ihrer Hilfe erfolgen und Zellkommunikation und -bewegung von ihnen abhängig sind. Wer Proteine versteht, kann erforschen, wie bestimmte Krankheiten entstehen oder warum gewisse Umwelteinflüsse krebserregend sind. Das Team um Rasmus Linser, Professor für Physikalische Chemie an der TU Dortmund, hat nun mithilfe innovativer Methoden mehr über die dynamischen Abläufe eines medizinisch wichtigen Enzyms herausgefunden. Enzyme sind Proteine, und das untersuchte Enzym ist auch für viele andere Proteine repräsentativ. Die Ergebnisse wurden kürzlich als Titelstory im renommierten Fachmagazin Journal of the American Chemical Society veröffentlicht und leisten zudem einen wichtigen Beitrag zur Forschung des Exzellenzclusters Resolv.

Prof. Rasmus Linser forscht an der TU Dortmund schwerpunktmäßig zu Methoden, mit denen man Proteine und ihre Beweglichkeit untersuchen kann. Jetzt haben er und sein Team gemeinsam mit Kollegen von der Ruhr-Universität Bochum und der Ludwig-Maximilians-Universität München mithilfe dieser Methoden neue Erkenntnisse über ein Protein erzielt, das schon seit vielen Jahren im Fokus der pharmakologischen Forschung steht. Das Enzym hCAII, die humane Carboanhydrase, kommt beinahe überall im Körper vor. Es sorgt als Katalysator dafür, dass Kohlenstoffdioxid und Wasser sich zu Kohlensäure verbinden – und umgekehrt. Diese Reaktion läuft in einer eigens dafür vorgesehenen Tasche des Enzyms ab, die auch „aktives Zentrum“ genannt wird.

Was genau in diesem Zentrum passiert, haben die Forscher mit der sogenannten Festkörper-NMR-Spektroskopie untersucht. Prof. Rasmus Linser ist Spezialist für diese Methode, deren Besonderheit darin besteht, dass sie Informationen über Vorgänge auf einer ganz bestimmten Zeitskala liefern kann – nämlich im Mikro- bis Millisekunden-Bereich. „Es gibt unterschiedliche Zeitskalen, die für die Erforschung von Proteinen spannend sind“, sagt Linser. „Ganz schnelle Bewegungen lassen sich zum Beispiel mit herkömmlicher NMR-Spektroskopie gut untersuchen. Langsame Bewegungen kann man über Echtzeitexperimente nachvollziehen. Im Mikro- bis Millisekunden-Bereich ist es aber besonders schwer, Informationen zu bekommen.“ Diese Zeitskala ist aber von besonderer Wichtigkeit für die Funktionalität von Proteinen als Enzyme sowie ihre Rolle in der Kommunikation innerhalb der Zelle. Aus diesem Grund hat Linser in den vergangenen Jahren die Festkörper-NMR-Spektroskopie weiterentwickelt. Die Methode untersucht Proteine in fester Phase und ist besonders gut für größere Strukturen geeignet.

Das in der aktuellen Arbeit untersuchte Enzym wurde bislang hauptsächlich mit kristallographischen Methoden erforscht, die Temperaturen von minus 200 Grad erfordern. Das führte dazu, dass Bewegungen, die bei normaler Körpertemperatur stattfinden, nicht erkennbar waren. Deshalb haben sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Enzym bislang als steifes, nicht flexibles Konstrukt vorgestellt. „Wir konnten nun erstmals beobachten, dass tatsächlich auf der von uns untersuchten Zeitskala, auf der auch die wichtige enzymatische Katalyse dieses Enzyms stattfindet, deutliche Bewegung im aktiven Zentrum existiert“, berichtet Linser.

Das Team konnte zeigen, dass sich nicht nur das aktive Zentrum des Enzyms auf der Mikrosekundenzeitskala bewegt, sondern auch das Wassernetzwerk, welches darin sitzt. Das Spannende dabei: Die Wassermoleküle besetzen immer wieder ganz bestimmte Stellen in der Tasche. Die einzelnen Wassermoleküle bleiben allerdings nicht lange auf ihren vorgegebenen Plätzen, sondern werden bereits nach Nanosekunden, also nach einer Zeit noch viel kürzer als Mikrosekunden, wieder ausgetauscht. Das könne man sich vorstellen wie bei einem Bus, in dem ständig neue Menschen sitzen – jedoch immer auf den durch die jeweilige Architektur des Innenraumes vorgegebenen Plätzen, so Linser. Obwohl die einzelnen Wassermoleküle kaum verweilen, zeigen sich auch auf der Mikrosekundenzeitskala Veränderungen in der Struktur – d. h. der vorgegebenen Plätze – des Wassernetzwerks. Die Veränderungen der Wasserstruktur, so leiten die Forscher ab, könnten einen eigenen Beitrag zur Katalyse leisten, für die die Wasserinteraktionen eine wichtige Komponente sind. Diese Erkenntnis liefert Ansatzpunkte für weitere Arbeiten, zum Beispiel von Kolleginnen und Kollegen aus der Biotechnologie, die sich mit der Nutzung von Enzymen in technischen Anwendungen beschäftigen.

Dass das Wasser eine Rolle auf dieser langsamen, für die Katalyse wichtigen Zeitskala spielt, ist auch eine wichtige Information für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Resolv. Im Exzellenzcluster der TU Dortmund und der Ruhr-Universität Bochum erforschen sie, wie Lösungsmittel in die Kontrolle, Vermittlung und Steuerung chemischer Reaktionen involviert sind.

Das Team

Den Fachartikel hat Prof. Rasmus Linser gemeinsam mit seinen Mitarbeitern Dr. Himanshu Singh und Dr. Suresh Vasa veröffentlicht. Von der Ruhr-Universität Bochum waren Prof. Lars Schäfer, Dr. Christopher Päslack und Dr. Chandan Das beteiligt. Außerdem wirkten Wissenschaftler von der Ludwig-Maximilians-Universität München mit.

Link zur Publikation: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.9b05311

Über Prof. Rasmus Linser

Prof. Rasmus Linser nahm 2018 den Ruf an die TU Dortmund an. Er brachte mit der biomolekularen NMR-Spektroskopie ein neues Fachgebiet an die Fakultät für Chemie und Chemische Biologie. Linser studierte Chemie in Göttingen und Madrid. 2010 promovierte er an der Humboldt-Universität und am Leibniz-Institut für molekulare Pharmakologie in Berlin. Nach einem Jahr an der University of New South Wales (UNSW) in Sydney, Australien, verbrachte er drei Jahre abwechselnd an der Harvard Medical School in Boston, USA, der UNSW Sydney und dem Walter and Eliza Hall Institute in Melbourne, Australien. Ab 2014 war Linser Emmy-Noether-Nachwuchsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen, 2015 wurde er auf eine Professur an der Ludwig-Maximilians-Universität München berufen.

Über RESOLV