In dieser Rubrik fassen wir alle Mitteilungen und Kurzinformationen zu den Entwicklungen und Angeboten der Dortmunder Hochschulen zusammen. Die Inhalte umfassen sowohl Informationen zu Forschungen und wissenschaftlichen Projekten als auch zu Veranstaltungen, Förderungen, Personalpolitik und vieles mehr.

In dieser Rubrik fassen wir alle Mitteilungen und Kurzinformationen zu den Entwicklungen und Angeboten der Dortmunder Hochschulen zusammen. Die Inhalte umfassen sowohl Informationen zu Forschungen und wissenschaftlichen Projekten als auch zu Veranstaltungen, Förderungen, Personalpolitik und vieles mehr.

Hinweis: Wenn Sie auf die Fotostrecke gehen und das erste Bild anklicken, öffnet sich das Motiv und dazu das Textfeld mit Informationen – je nach Länge des Textes können Sie das Textfeld auch nach unten „ausrollen“.

Grundlagenforschung für IT der Zukunft

Forschungsteam der TU Dortmund erzielt starke Kopplung von Schall- und Spinwellen in Magneten

Da die elektronische Datenverarbeitung absehbar an ihre Grenzen stoßen wird, sind alternative Methoden für die Informationstechnologie der Zukunft gefragt. In magnetischen Materialien gibt es zwei Arten von Anregungen, die perspektivisch als effiziente Informationsträger dienen könnten: die Vibrationen des Kristallgitters und die Schwingungen des magnetischen Moments. Unter der Leitung von Dr. Alexey Scherbakov von der Fakultät Physik der TU Dortmund hat eine internationale Gruppe von Wissenschaftlern aus fünf verschiedenen Forschungszentren nun gezeigt, dass diese beiden Anregungen durch starke Kopplung noch leistungsfähiger werden können.

In unserem Alltag empfangen, verarbeiten und versenden wir riesige Datenmengen. Die klassische Elektronik, die die Datenverarbeitung mithilfe elektrischer Ladung meistert, hat in der Vergangenheit enorme Fortschritte verzeichnet, wie man am Beispiel von Smartphones sehen kann. Heutzutage steht sie jedoch vor großen Herausforderungen, da die Anforderungen an die Energieeffizienz steigen und die Elektronik nicht unbegrenzt kompakter und gleichzeitig leistungsfähiger werden kann. Daher suchen Forscherinnen und Forscher weltweit nach alternativen Möglichkeiten, Daten zu übertragen und zu verarbeiten, vor allem in Quantencomputern und neuronalen Netzwerken.

In magnetischen Bauteilen gibt es zwei mögliche Informationsträger, die zukünftig in energieeffizienten Geräten genutzt werden könnten: einerseits die atomaren Vibrationen im Kristallgitter und andererseits die Schwingungen des magnetischen Moments. Als Schall- bzw. Spinwellen zeigen sie ein Verhalten, das Wasserwellen ähnelt. Da sie sich ohne elektrische Ladung ausbreiten, erfahren sie auch keinen elektrischen Widerstand, der Verluste verursachen und den Prozessor aufheizen würde – wie in konventionellen Geräten. Die Wellen schwingen zudem mit Frequenzen von bis zu 100 GHz – die damit wesentlich höher sind als die Taktfrequenzen von wenigen GHz in modernen Prozessoren – während ihre Wellenlängen weit unter 1 Millionstel Metern liegen. Geräte, die in Zukunft diese Art der Datenverarbeitung nutzen, könnten also erheblich schneller, kleiner und energieeffizienter sein.

Um diese Vorteile ausnutzen zu können, müssen zunächst jedoch zuverlässige Mechanismen für die Datenhandhabung entwickelt werden. Dafür kann man sich beispielsweise zunutze machen, dass Schallwellen Spinwellen auslösen können und umgekehrt, sodass diese beiden Wellenformen ineinander umgewandelt werden können. Dazu bedarf es jedoch einer möglichst starken Kopplung zwischen den beiden Wellen.

Dem internationalen Forschungsteam aus Deutschland, Russland, der Ukraine und Großbritannien ist es nun erstmals gelungen, eine starke Kopplung zwischen einer Schall- und einer Spinwelle mit identischen Frequenzen in einer räumlichen Struktur ähnlich einem Computerchip zu erzielen. Dazu beobachteten sie die wechselseitige Umwandlung der beiden Anregungen mit einer Zeitauflösung weit unter einer Milliardstel Sekunde. Bei der periodischen Umwandlung entsteht eine neue Anregung, die gleichzeitig sowohl eine Schall- als auch eine Spinwelle ist.

Um diese starke Kopplung nachzuweisen, wurde die Oberfläche eines Ferromagneten mit einem speziellen Muster versehen: einem Gitter mit Abständen von gerade einmal einigen zehn Nanometern, also einigen zehn Milliardstel Metern. Ein ultrakurzer Laserpuls regt in dem ferromagnetischen Gitter sowohl die Schwingungen der Atome als auch eine schwingende Bewegung ihres magnetischen Moments an – dadurch entstehen die Schall- und Spinwellen. Wenn die Wellen nicht nur in ihrer Frequenz, sondern auch in ihrer räumlichen Struktur übereinstimmen, führt das zu einer besonders starken Kopplung miteinander. Sie bilden also einen Hybridzustand. Diese Beobachtung könnte zukünftig für technologische Zwecke verwendet werden: Denn indem man Spinwellen mit Schallwellen koppelt, lassen sie sich auch über größere Distanzen transportieren – was für die Kodierung und Übertragung hochfrequenter Daten erforderlich ist.

„Seit unseren ersten Arbeiten im Bereich der ultraschnellen Magnetoakustik vor 10 Jahren haben wir versucht, diese starke Kopplung unmittelbar zu beobachten. Das Wissen aller beteiligten Kooperationspartner zusammenzubringen, war maßgeblich für diesen Erfolg: Aus Nottingham erhielten wir magnetische Proben in optimaler Qualität, die die Grundlage für die Untersuchungen in Dortmund bildeten. Unsere Beobachtungen wurden durch ausgefeilte theoretische Modellrechnungen aus Sankt Petersburg und Kiew erklärt und gestützt“, sagt Dr. Alexey Scherbakov. Professor Manfred Bayer, Rektor der TU Dortmund und Mitglied im Forschungsteam, fügt hinzu: „Auch der Beitrag der Raith GmbH, einem der weltweit führenden Anbieter von Geräten für die Nanofabrikation, soll nicht unerwähnt bleiben: Sie hat Nanogitter höchster Qualität für uns produziert.“

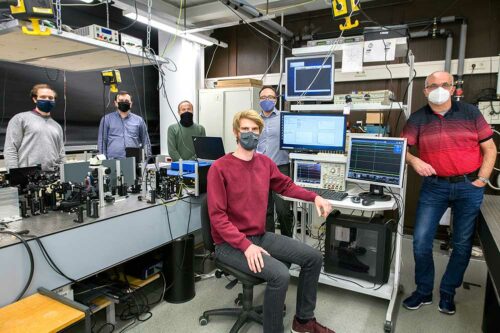

Bildzeile: Dmytro Yaremkevych, Serhii Kuktaruk, Prof. (apl.) Dmitri Yakovlev, Felix Godejohann, Dr. Alexey Scherbakov und Prof. Manfred Bayer haben ihr Forschungsergebnis im renommierten Fachmagazin Physical Review B publiziert.

Foto: Martina Hengesbach/TU Dortmund

NRW-Wissenschaftsministerin verabschiedet Rektorin

Übergabe der Amtskette macht Wechsel an der Spitze der TU Dortmund perfekt

Mit dem symbolträchtigen Akt der Amtskettenübergabe wurden Anfang Oktober der neue Rektor der TU Dortmund, Prof. Manfred Bayer, offiziell in sein Amt eingeführt und Prof. Ursula Gather nach 12-jähriger Amtszeit als Rektorin feierlich verabschiedet. Isabel Pfeiffer-Poensgen, Kultur- und Wissenschaftsministerin des Landes Nordrhein-Westfalen, würdigte die Verdienste der Rektorin um die TU Dortmund, die Wissenschaftsregion Ruhr und die Hochschulen in NRW.

„Professorin Ursula Gather hat vielfache Verantwortung übernommen: als langjährige Rektorin hat sie die TU Dortmund weiterentwickelt und profiliert; Verantwortung auch für die Landesrektorenkonferenz, für die sie jahrelang die Interessen der Wissenschaft gegenüber der Landespolitik wirkungsvoll vertrat. Und schließlich Verantwortung für den Wissenschaftsstandort Dortmund durch den intensiven Dialog mit der Stadtgesellschaft und der Wirtschaft. Im Namen der Landesregierung danke ich ihr herzlich für ihr großes Engagement“, sagte die Ministerin in ihrer Ansprache. „Mit Professor Bayer übernimmt jetzt ein ebenso anerkannter Wissenschaftler das Rektorenamt. Für seine neue Aufgabe wünsche ich ihm viel Erfolg und freue mich auf die Zusammenarbeit.“

Aufgrund der Coronakrise fand die Übergabe der Amtskette im kleinen Kreis statt: In den Rängen des Audimax saßen die rund 80 Gäste in weitem Abstand voneinander, darunter die Mitglieder der Hochschulwahlversammlung, die Dekaninnen und Dekane der siebzehn Fakultäten sowie die Mitglieder des alten und neuen Rektorats. Anwesend waren zudem die vier ehemaligen Rektoren Prof. Erich te Kaat (1976-1978), Prof. Paul Velsinger (1978-1990), Prof. Detlef Müller-Böling (1990-1994) sowie Prof. Eberhard Becker (2002-2008), der die Amtskette an Prof. Ursula Gather übergeben hatte.

Warum man sich ein solches Amt antue, fragte Prof. Ernst Rank, langjähriger Hochschulratsvorsitzender der TU Dortmund, zur Begrüßung: „Um hunderte Rektoratssitzungen mit tausenden Tagesordnungspunkten an einer Universität zu bestreiten, braucht es Gestaltungswillen und Moderationsfähigkeit ebenso wie eine besondere Hingabe zur Institution“, sagte er. „Ich danke dir, liebe Ursula, dass du dieses Amt zwölf Jahre lang mit Konzeptionsfreude und Beharrlichkeit sowie mit Begeisterung für ‚deine‘ Universität ausgefüllt hast.“ Dass die TU Dortmund mit Manfred Bayer nun erneut einen Spitzenforscher aus den eigenen Reihen für dieses Amt gewinnen konnte, sei ein Glücksfall.

Prof. Ursula Gather hatte die Amtsgeschäfte bereits zum 1. September an ihren Nachfolger übergeben. Bei ihrer offiziellen Verabschiedung brachte sie zum Ausdruck, mit welcher Dankbarkeit sie auf die vergangenen zwölf Jahre zurückblicke. Dabei betrachtete sie die Weltlage ebenso wie die Regionalpolitik und das Hochschulleben: „Ich bin dankbar dafür, dass ich als Wissenschaftlerin in einer internationalen Gemeinschaft wirken konnte. Dankbar für die Unterstützung in Bund, Land und Stadt für den Wissenschaftsstandort Dortmund. Dankbar für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien unserer Universität“, sagte sie. Lob für Erfolge gab sie deshalb weiter und schloss ihre Rede mit den Worten: „Es war Teamwork!“

Mit einem langanhaltenden Applaus brachten TU-Mitglieder und Gäste im Publikum ihre Anerkennung für diese Teamarbeit zum Ausdruck. Schließlich gehören zu den gemeinsamen Erfolgen unter anderem ein Platz in der Exzellenzinitiative, ein transparentes Budgetierungsmodell für die Fakultäten, die Bewilligung des Neubaus der Universitätsbibliothek, der Masterplan Wissenschaft Dortmund, die Rückgewinnung der Hochschulautonomie und nicht zuletzt das erfolgreiche Krisenmanagement im Corona-Semester 2020.

In gebührendem Abstand reichte Prof. Ursula Gather sodann Prof. Manfred Bayer die Amtskette an – um den Hals legen musste sich der neue Rektor das Stück aus Stahl aufgrund der Coronabedingungen selbst. „Die TU Dortmund ist mit ihren 52 Jahren eine immer noch junge Universität, die alle Entwicklungsmöglichkeiten bietet“, sagte er. „Ich übernehme ein geordnetes Haus und kann mit meiner Arbeit auf ein solides Fundament aufsetzen, das in den vergangenen Jahren gelegt worden ist. Dafür geht mein Dank an Ursula Gather und ihr Team.“ Jetzt gelte es, die erfolgreiche Arbeit nachhaltig fortzusetzen und mit neuen Akzenten die Universität weiter nach vorn zu bringen. Die Universität sei längst ein „Aushängeschild“ für den Wissenschaftsstandort Dortmund; jetzt sei es unter anderem sein Ziel, die exzellente Arbeit in Forschung und Lehre auch international noch stärker zur Geltung zu bringen. „Dabei ist die Wissenschaft Grundlage und Maßstab für die gesamte Arbeit“, meinte Bayer, „denn: entscheidend ist auf’m Platz.“

In den Schlussworten schloss sich der Vorsitzende des Senats Prof. Lorenz Schwachhöfer dem Dank im Namen des gesamten Gremiums an. In dieser Funktion selbst Nachfolger von Prof. Bayer wünschte er seinem langjährigen Weggefährten erfolgreiche Jahre an der Universität: „Wer erlebt hat, wie Prof. Bayer als Vorsitzender des Senats Themen moderiert und Probleme gelöst hat, weiß, dass wir mit ihm eine gute Wahl für das Rektorenamt getroffen haben. So eine glückliche Hand wie als Sprecher des Senats wünschen wir ihm auch in seiner neuen Funktion.“

Zur Erinnerung an ihre Tätigkeit an der TU Dortmund erhielt Prof. Ursula Gather als Geschenk ein Modell des Mathetowers: Als Professorin der Fakultät Statistik hatte sie dort 22 Jahre lang ihr Büro. Als Rektorin ließ sie auf dem Dach vor zehn Jahren das TU-Logo installieren, sodass das höchste Gebäude auf dem Campus inzwischen eine Art Landmarke in der Region ist. Ein Ständchen auf der Bühne brachte ihr Bass-Bariton Morgan Moody von der Oper Dortmund zusammen mit „Jazz in Opera“ – natürlich bei einem Mindestabstand von mehr als vier Metern zur ersten Reihe im Hörsaal.

Bildzeile: Nach der Amtskettenübergabe: Der neue Rektor Manfred Bayer mit seiner Amtsvorgängerin Prof. Ursula Gather im Audimax der TU Dortmund. Wegen der Coronakrise fand die Übergabe der Amtskette im kleinen Kreis statt.

Foto: Oliver Schaper/TU Dortmund

Wie helfen religiöse Gemeinden Eingewanderten und Geflüchteten?

Studie eines Forscherteams der TU Dortmund zur

Bildung von „Sozialkapital“ in drei EU-Staaten

Welchen Beitrag leisten christliche und muslimische Gemeinden, damit sich Migrantinnen und Migranten sowie Geflüchtete in ihrer neuen Heimat willkommen fühlen? Das untersucht ein Forscherteam der TU Dortmund in der Studie „Zusammenhalt in Europa durch Religion?“. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt die wissenschaftliche Untersuchung mit rund 875.000 Euro. Projektleiter sind die beiden Juniorprofessoren Matthias Kortmann und Alexander Unser von der Fakultät Humanwissenschaften und Theologie der TU Dortmund.

Bereits im kommenden Monat startet das dreijährige Projekt, das den Untertitel „Eine Evaluation der Sozialkapitalbildung in religiösen Organisationen angesichts von Flucht und Migration“ trägt. Das Team von JProf. Unser und JProf. Kortmann forscht in drei Ländern: in Polen, das stark von der katholischen Kirche geprägt ist, den Niederlanden mit einer calvinistischen Religionstradition, die aber längst durch evangelische, katholische und muslimische Bekenntnisse abgelöst wurde, und Deutschland. Wie helfen die religiösen Gemeinden Menschen, die oft aus Not zuwandern oder flüchten? Welches „Sozialkapital“ – wie die Sozialwissenschaften diese Arbeit nennen – bilden sie? Das Projekt soll dazu beitragen zu verstehen, was den Zusammenhalt in Europa stärkt. Unter dieser Fragestellung fördert das BMBF insgesamt 19 Forschungsprojekte mit einem Gesamtvolumen von 14,5 Millionen Euro.

„Gerade die drei Abrahamitischen Religionen – Judentum, Christentum und Islam – bilden eine wichtige kulturelle Grundlage unserer europäischen Geschichte“, sagt JProf. Unser. „Sie haben dazu beigetragen, dass die europäischen Länder über miteinander verwobene kulturelle Traditionen und eine Vielzahl geteilter Werte verfügen.“ Auf der anderen Seite unterscheiden sich die einzelnen europäischen Länder in hohem Maße hinsichtlich der öffentlichen Bedeutung von Religion sowie der Bewertung und des Umgangs mit einzelnen Religionen. „Ziel unseres Forschungsprojekts ist es, empirisch zu untersuchen, wie angesichts der derzeitigen Flucht- und Migrationsdynamiken die Potenziale von Religion optimal genutzt werden können, um Vertrauen zwischen der Bevölkerung und Migrantinnen und Migranten zu stiften und so den Zusammenhalt in Europa zu stärken“, erklärt JProf. Kortmann.

Das Thema will das Team über zwei Wege angehen: zum einen qualitativ im Austausch mit Projektpartnern – sechs muslimischen, sechs römisch-katholischen und sechs protestantischen Gemeinden in Deutschland, Polen und den Niederlanden. Zum anderen soll es eine quantitative Erhebung geben, beispielsweise durch Fragebögen an Gemeindeglieder. Unterstützt werden Kortmann und Unser durch mehrere Doktorandinnen und Doktoranden.

Die Förderung durch das BMBF steht unter dem Dach des Rahmenprogramms „Gesellschaft verstehen – Zukunft gestalten“. Damit unterstützt das BMBF Forschung in den Sozial- und Geisteswissenschaften, die zu einem besseren Verständnis und zur Bewältigung komplexer gesellschaftlicher Herausforderungen beiträgt.

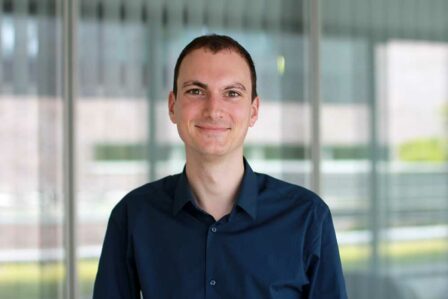

Bildzeile: Der katholische Theologe Jun.Prof. Alexander Unser (l.) und der Politikwissenschaftler Jun.Prof. Matthias Kortmann forschen gemeinsam zum Zusammenhalt in Europa.

Fotos: Unser: Alina Kardash, Kortmann: Felix Schmale

Kooperation mit Baukunstarchiv NRW und Museum Folkwang

„Und so etwas steht in Gelsenkirchen…“

Die TU Dortmund hat in Kooperation mit dem Museum Folkwang und dem Baukunstarchiv NRW das Buch „Und so etwas steht in Gelsenkirchen…“ veröffentlicht. Thema sind Kulturbauten in den Städten des Ruhrgebiets.

Für die meisten Menschen gehören Kulturbauten heute ganz selbstverständlich zu einer Stadt dazu. Seit dem 19. Jahrhundert sind Museen, Theater und Opernhäuser prominente und prestigeträchtige Bauaufgaben städtischer Architektur. Dabei sind Kulturbauten nicht irgendwelche Bauten: Sie haben selbst einen kulturellen Anspruch, prägen das Stadtbild und formen die Stadtgesellschaft.

Im Ruhrgebiet findet sich die größte Dichte von Kulturbauten in Deutschland und Europa. International vielbeachtete Kulturbauten wie das Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen, das Museum Folkwang, das Aalto-Theater in Essen oder das Museum Quadrat in Bottrop sind Zeugen des Aufbruchs der Städte und haben ihn zugleich mitgeschrieben.

Die Publikation erzählt von einem Ruhrgebiet, das sich fern seiner industriellen Vergangenheit fortwährend neu erfindet. Die im Buch vorgestellten Kulturbauten der Jahre seit 1950 sind im Baukunstarchiv NRW mit Plänen, Modellen und Fotografien sowie Korrespondenzen, Manuskripten, Bautagebüchern und vielem mehr dokumentiert. Die Publikation präsentiert diese bisher verborgenen Schätze erstmalig einer breiten Öffentlichkeit und betont den baugeschichtlichen Wert dieser Kulturbauten für die Städte des Ruhrgebiets. Anhand ausgewählter Archivalien des Baukunstarchivs NRW erzählt das Buch Geschichten wie die eines Besuchers der Eröffnung der Städtischen Bühnen Gelsenkirchen (heute: Musiktheater im Revier) im Dezember 1959, der, überwältigt vom Anblick des Hauses, mit den Worten zitiert wird: „Und so etwas steht in Gelsenkirchen…“

Das Buch ist in Kooperation von TU Dortmund, Baukunstarchiv NRW und Museum Folkwang im Rahmen des Forschungsprojekts „Stadt Bauten Ruhr“ entstanden und wurde durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Im Museum Folkwang (bis voraussichtlich 30. November geschlossen) ist noch bis zum 10. Januar 2021 die Ausstellung zu dem Thema zu sehen.

Bildzeile: Joan Crawford präsentiert 1961 bei der Eröffnung der Ausstellung „The New Theatre in Germany“ in New York ein Modell des Musiktheaters im Revier, Gelsenkirchen.

Foto: Nachlass WernerRuhnau/Baukunstarchiv NRW

Die Kultusministerkonferenz (KMK) verabschiedete am Donnerstag, den 9. Dezember, ein umfassendes Zehnjahresprogramm zur Stärkung der mathematischen Bildung in Deutschland: „QuaMath – Unterrichts- und Fortbildungs-Qualität in Mathematik entwickeln“. Die KMK reagiert damit auf das Problem, dass nur knapp die Hälfte aller Jugendlichen die mathematischen Kompetenzen erreicht, die in den Regelstandards festgelegt sind. Das neue Programm wird vom Deutschen Zentrum für Lehrerbildung Mathematik (DZLM) am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik entwickelt, das dafür ab 2023 eine Förderung von 17,6 Millionen Euro für die ersten 5,5 Jahre erhält. Von der TU Dortmund ist das ganze Institut für Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts (IEEM) – unter der Federführung von Prof. Susanne Prediger und Prof. Christoph Selter – maßgeblich an QuaMath beteiligt.

„Für alle Kultusministerien hat die mathematische Bildung unserer Kinder und Jugendlichen sehr hohe Bedeutung, daher setzen wir viel Hoffnung in das neue Programm. Im DZLM haben wir professionelle Partner, mit denen die Länder seit Jahren vertrauensvoll zusammenarbeiten“, sagt die Präsidentin der Kultusministerkonferenz und brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst. QuaMath wird vom DZLM forschungsbasiert entwickelt und gemeinsam mit den Ländern umgesetzt. Es soll mehr als 10.000 Schulen erreichen – mit Anregungen zur Unterrichtsentwicklung, fachdidaktisch fundierten Fortbildungsmaßnahmen und durch die Vernetzung aller Beteiligten. Die Länder finanzieren zusätzlich mit jährlich 5,5 Millionen Euro die Länderkoordination sowie die Arbeit der Fortbildenden, die die Schulnetzwerke bei der Unterrichtsentwicklung begleiten sollen.

Guter Mathematikunterricht

„Fünf Qualitätsmerkmale für guten Mathematikunterricht, deren Wirksamkeit bereits erforscht wurde, dienen als Grundlage für die Programmentwicklung“, erklärt Prof. Susanne Prediger, Leiterin des DZLM-Netzwerks. Demnach entwickeln sich mathematische Kompetenzen erstens durch aktives und tiefgehendes Denken, nicht durch Oberflächenlernen. Kinder und Jugendliche müssen zweitens ein inhaltliches Verständnis aufbauen, statt sich nur unverstandene Rezepte anzueignen. Im Unterricht sollen drittens mathematische Inhalte, Prozesse und Ideen immer wiederkehren und systematisch verknüpft werden. Viertens sollen Lernende ausgehend von ihren individuellen Lernständen gefördert werden. Entscheidend ist fünftens, dass sich ein mathematisches Verständnis in gemeinsamen Gesprächen mit Lehrkräften und Lernenden entwickeln kann.

Forschungsbasierte Fortbildungen

Doch wie werden diese Prinzipien tatsächlich in den Unterricht der 10.000 Schulen integriert? Um Lehrkräfte dabei zu unterstützen, ihren Mathematikunterricht zu verbessern, werden zunächst die typische Unterrichtsentwicklung sowie ihre Hürden untersucht. Fortbildungs- und Unterstützungsangebote werden dann gezielt darauf angepasst. Die gewonnenen Erkenntnisse werden auch in die Qualifizierung der Fortbildenden einfließen, die die Schulnetzwerke in der Unterrichtsentwicklung begleiten werden.

Prof. Christoph Selter ist QuaMath-Projektleiter für die Primarstufe, er betont: „Im Programm sollen nicht nur Lehrkräfte und Fortbildende dazulernen, auch innerhalb des Projekts wollen wir gemeinsam an der Fortbildungsqualität arbeiten, um unsere Angebote kontinuierlich weiterzuentwickeln.“ Neben Prof. Christoph Selter und Prof. Susanne Prediger sind auch alle anderen IEEM-Professoren an QuaMath beteiligt: Prof. Marcus Nührenbörger, Prof. Stephan Hußmann und JProf. Leander Kempen.

Über das DZLM

Das DZLM wurde vor zehn Jahren auf Initiative der Deutschen Telekom Stiftung gegründet und mit mehr als 10 Millionen Euro gefördert. Seit 2021 ist das DZLM an das IPN Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik angegliedert. In einem Netzwerk bestehend aus Professor*innen 12 deutscher Hochschulen entwickelt und erforscht das DZLM in enger Zusammenarbeit mit der Praxis Unterstützungsangebote für Lehrkräfte im Fach Mathematik. https://dzlm.de/

Bildzeile: li. Prof. Christoph Selter, r. Prof. Susanne Prediger.

Foto: li. Roland Baege für die TU Dortmund / r. privat

Programm schließt Entwicklungslücke bis zur Nutzung der Patente

Land NRW fördert zwei Erfindungen der Technischen Universität Dortmund

Um die Entwicklungslücke zwischen Patentanmeldung und Nutzung einer Erfindung durch Wirtschaft und Gesellschaft zu schließen, fördert Nordrhein-Westfalen vielversprechende, zum Patent angemeldete Hochschulerfindungen. Dafür hat das Land das Programm „NRW-Patent-Validierung“ aufgelegt. Zwei Erfindungen, die an der TU Dortmund gemacht wurden, werden ab Januar 2021 über das Programm mit je bis zu 200.000 Euro unterstützt, damit die Erfindungen zur Marktreife weiterentwickelt werden.

Zunächst mussten sich die Erfindungen gegen eine starke Konkurrenz durchsetzen: Von insgesamt 29 Projekten in der fünften Wettbewerbsrunde wurden zwölf Projekte von einem unabhängigen Gutachtergremium empfohlen, darunter die beiden Dortmunder Erfindungen. Hierbei geht es um die Entwicklung eines modularen Vakuumschraubenfilters zur kontinuierlichen Fest-Flüssigtrennung von pharmazeutischen Kristallsuspensionen. Dieses Patent wurde von Prof. Gerhard Schembecker, Claas Steenweg und Dr. Kerstin Wohlgemuth von der Fakultät Bio- und Chemieingenieurwesen (BCI) entwickelt. Die zweite Erfindung ist die Verbesserung der Bioverfügbarkeit pharmazeutischer Wirkstoffe durch Herstellung von festen Kristallsuspensionen mittels Schmelzelektrofilter. Für dieses Patent zeichnen Prof. Markus Thommes, Adrian Dobrowolski, Helmut Wiggers, ebenfalls von der Fakultät BCI, verantwortlich. Beide Erfindungen stammen somit aus dem Profilbereich Chemische Biologie, Wirkstoffe und Verfahrenstechnik der TU Dortmund.

Entwicklung eines modularen Vakuumschraubenfilters zur kontinuierlichen Fest-Flüssig-Trennung von pharmazeutischen Kristallsuspensionen

Die Herstellung aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe (API) und Feinchemikalien erfolgt derzeitig nahezu ausschließlich in der chargenweisen Produktion. Grund ist, dass für die allermeisten APIs die Produktionsmengen sehr klein sind, nämlich nur zwischen 250 und 1000 Kilogramm pro Jahr. Diese Mengen werden zukünftig noch deutlich unterschritten werden, wenn die Entwicklung hochspezifischer Medikamente für kleine definierte Zielgruppen – in der personalisierten Medizin – an Bedeutung gewinnt. Um die Produktqualität zu erhöhen oder aufrechtzuerhalten, eignen sich kontinuierliche Produktionsverfahren. Zur Reinigung und Einstellung der Eigenschaften der Produkte werden häufig Kristallisationsverfahren genutzt. Den sprichwörtlichen Flaschenhals stellt dabei die notwendige kontinuierliche Fest-Flüssig-Trennung, Waschung und Trocknung im kleinen Maßstab dar.

Dafür könnte der zum Patent angemeldete Vakuumschraubenfilter genutzt werden– englisch CVSF. Ziel des vorgeschlagenen Projektes ist die apparative Umsetzung, Demonstration und anschließende Verwertung des neuartigen und innovativen Verfahrens.

Verbesserung der Bioverfügbarkeit pharmazeutischer Wirkstoffe durch Herstellung von festen Kristallsuspensionen mittels Schmelzelektrofilter

Ein Großteil neuer Wirkstoffe besitzt eine schlechte Wasserlöslichkeit. Durch die Bereitstellung von vereinzelten pharmazeutischen Submikron-Partikeln in einer Trägermatrix kann die Löslichkeit verbessert und die Wirksamkeit erhöht werden. Die Entwicklung eines Schmelzelektrofilters zur Herstellung von festen Kristallsuspensionen ist somit in erster Linie für den Einsatz in der pharmazeutischen Industrie interessant. Weiterhin ist diese Erfindung für Anwendungen interessant, in denen Partikel oder Tropfen einer definierten Größe in eine Schmelze eingebettet werden sollen.

Das Centrum für Entrepreneurship & Transfer

An der TU Dortmund betreut das Centrum für Entrepreneurship & Transfer (CET) Hochschulbeschäftigte von der Anmeldung über die Weiterentwicklung bis hin zur Verwertung von Erfindungen und Patenten. Dazu gehört die Antragstellung zu Validierungsprogrammen mit dem Ziel, Untersuchungen zum Nachweis der Machbarkeit durchzuführen und die Entwicklung von Demonstratoren oder Funktionsmodellen zu realisieren. Bei der technischen und wirtschaftlichen Bewertung der Erfindungen und der Suche nach späteren Lizenz- und Verwertungspartnern wird das CET von der PROvendis GmbH, der Patentverwertungsagentur der NRW-Hochschulen, unterstützt.

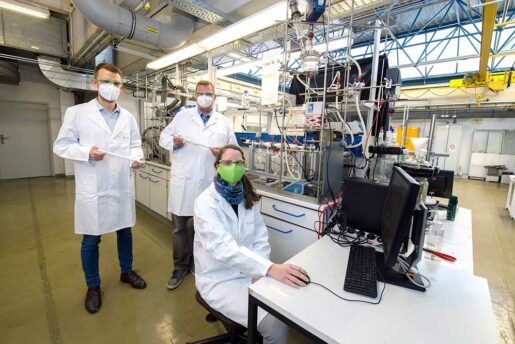

Bildzeile: Dr. Kerstin Wohlgemuth, Prof. Gerhard Schembecker (r.) und Claas Steenweg von der Fakultät Bio- und Chemieingenieurwesen (BCI) haben das Filter entwickelt.

Foto: Martina Hengesbach/TU Dortmund

Weitere 11,4 Mio. Euro für Forschung zu Umformprozessen

DFG verlängert Transregio 188

der TU Dortmund bis Ende 2024

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat Ende. November beschlossen, die Förderung des Sonderforschungsbereichs/Transregios (TRR) 188 fortzusetzen. Dabei erforschen die Fakultät Maschinenbau und die Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen der TU Dortmund gemeinsam mit Partnern „Schädigungskontrollierte Umformprozesse“. Für die zweite Förderperiode bis Ende 2024 fließen rund 11,4 Mio. Euro in das Projekt.

Im Transregio 188 geht es darum zu verstehen, wie beim Umformen von Metallen innere Materialschädigungen entstehen und wie sich diese auf die Produkteigenschaften auswirken. Das interdisziplinäre Konsortium aus Umformtechnik, Materialwissenschaften, Werkstoffprüftechnik sowie Mechanik zielt dabei auf zwei Paradigmenwechsel: Zum einen wird angestrebt, in der Umformtechnik anstelle der Herstellbarkeit die Leistungsfähigkeit der Produkte in den Mittelpunkt zu stellen. Zum anderen sollen bei der Auslegung der Produkte nicht die nominellen Eigenschaften, sondern die tatsächlichen fertigungsinduzierten Produkteigenschaften einschließlich der Schädigung berücksichtigt werden. Langfristig soll es möglich sein, den Schädigungsgrad eines Bauteils quantitativ anzugeben, zu kontrollieren und entlang der Prozesskette gezielt einzustellen. Damit wird eine grundlegende Voraussetzung geschaffen, um eine neue Generation von Leichtbauprodukten mit maßgeschneiderter und garantierter Leistungsfähigkeit herstellen zu können.

Prof. Dr.-Ing. A. Erman Tekkaya von der Fakultät Maschinenbau der TU Dortmund ist Initiator des SFB/TRR 188 und war bislang Sprecher des Forschungsverbunds. Turnusgemäß geht die Sprecherschaft ab Januar 2021 an Prof. Dr.-Ing. Gerhard Hirt von der RWTH Aachen als Kooperationspartner über. In Einzelprojekten arbeiten das Max-Planck-Institut für Eisenforschung (MPIE) in Düsseldorf – Prof. Dr. Gerhard Dehm – und beim KIT in Karlsruhe das Institut für Angewandte Materialien – Werkstoff- und Biomechanik (IAMWBM) – Prof. Dr. Christoph Kirchlechner – beim SFB/TRR 188 mit. Am Standort Dortmund sind aus der Fakultät Maschinenbau das Institut für Umformtechnik (IUL), das Institut für Mechanik (IM) und das Fachgebiet Werkstoffprüftechnik (WPT) sowie aus der Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen der Bereich für Numerische Methoden und Informationsverarbeitung am SFB/TRR 188 beteiligt.

Bildzeile: Initiator des SFB/TRR 188: Prof. Dr.-Ing. A. Erman Tekkaya von der Fakultät Maschinenbau der TU Dortmund.

Foto: Jan Schmitz/TU Dortmund

Veröffentlichung in renommiertem Fachjournal

Forschungsteam der TU Dortmund entschlüsselt dynamische Regulation von Zellbewegungen

Viele Zellen im menschlichen Körper sind ständig in Bewegung. Das ist wichtig, um zum Beispiel Entzündungen bekämpfen zu können, und elementar für die Embryonalentwicklung. Auch Krebszellen machen sich diese Bewegungen zu eigen. Dr. Leif Dehmelt, Privatdozent an der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie der TU Dortmund und Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie, hat gemeinsam mit einem internationalen Team mithilfe einer lichtbasierten Technik regulatorische Signalnetzwerke entschlüsselt, welche die Zellbewegungen kontrollieren. Die Ergebnisse wurden nun in der renommierten Fachzeitschrift Cell Reports veröffentlicht.

Einzelne Körperzellen erzeugen sehr dynamische Kontraktionen, wodurch sie ständig ihre Form ändern und in Bewegung sind. So können beispielsweise weiße Blutkörperchen an der Innenseite der Blutgefäße entlangwandern und von dort durch winzige Zwischenräume zu Entzündungsherden gelangen, um diese zu bekämpfen. Ähnlich verhält es sich mit Krebszellen, die in fremdes Gewebe eindringen und dort Metastasen bilden. Ein besseres Verständnis dafür, wie sich Zellen bewegen und wie sich ihre Signalnetzwerke unter bestimmten Bedingungen verhalten, kann dabei helfen, die Ausbreitung von Krebszellen oder Fehlbildungen bei Embryonen besser nachzuvollziehen und neue, zielgerichtete Therapien zu entwickeln.

Um das Signalnetzwerk, das die Zellkontraktion steuert, zu untersuchen, hat Dehmelts Gruppe gezielt spezielle Moleküle, deren Funktion mit blauem Licht gesteuert werden kann, in lebende Zellen eingebracht. Mithilfe dieser Lichtkontrolle konnte sie unter dem Mikroskop Veränderungen der Netzwerkdynamik in den Zellen beobachten und messen. Aus dieser optogenetischen Untersuchung konnte sie Rückschlüsse auf die Signalverarbeitung ziehen: Ein zentraler Aspekt sind insbesondere positive und negative Rückkopplungsschleifen im Netzwerk, welche dynamische Signalpulse erzeugen.

Durch die lichtbasierte Manipulation konnte die Konzentration des Aktivatorproteins GEF-H1 in der Zelle präzise eingestellt werden. Dieses aktiviert das Signalprotein Rho, das wiederum die Aktivität von GEF-H1 erhöht. So entsteht eine positive Rückkopplung, durch die sich beide Proteine wechselseitig verstärken. In einem parallelen, langsameren Prozess aktiviert Rho auch das Motorprotein Myosin. Dieses Protein spielt eine wichtige Rolle in der Muskelbewegung und sorgt auch in anderen Zellen für Kontraktionen. Gleichzeitig hemmt Myosin wiederum GEF-H1, das den Prozess ursprünglich in Gang gebracht hat. Hierdurch entsteht zeitverzögert auch eine negative Rückkopplung, durch die GEF-H1 wieder inaktiviert wird. Durch die Kombination der positiven und der zeitverzögerten negativen Rückkopplungsschleife kann das Signalnetzwerk Kontraktionspulse generieren.

„Basierend auf diesen Ergebnissen haben wir ein theoretisches Modell erstellt, das die Interaktionen des Signalnetzwerks quantitativ beschreibt. Anhand des Modells konnten wir vorhersagen, wie sich die Dynamik des Netzwerks durch gezielte Störungen der Rückkopplungsschleifen verändert“, erklärt Dr. Dehmelt. Ihre Vorhersagen konnten die Forscherinnen und Forscher anschließend durch ihre optogenetischen Untersuchungen bestätigen: So erzeugt das Signalprotein Rho bei einer mittleren Konzentration des Aktivatorproteins GEF-H1 besonders intensive Pulse. Ein solcher Zellzustand, bei dem besonders intensive und regelmäßige Kontraktionspulse generiert werden, spielt insbesondere in der Embryonalentwicklung eine wichtige Rolle.

Bei einer niedrigen GEF-H1-Konzentration ist das Signalnetzwerk dagegen besonders sensitiv, das heißt, es kann mechanische und biochemische Signale besonders gut verarbeiten. Dieser Prozess, der als Mechanotransduktion bezeichnet wird, spielt zum Beispiel eine wichtige Rolle im Krebswachstum.

Die theoretischen und experimentellen Ergebnisse der Gruppe von Dr. Leif Dehmelt bilden damit neue, grundlegende Erkenntnisse, um die komplexen Prozesse in der Embryonalentwicklung und im Krebswachstum besser zu verstehen. Sie wurden Anfang Dezember in der renommierten Fachzeitschrift Cell Reports veröffentlicht.

Publikation: Kamps et al., Optogenetic Tuning Reveals Rho Amplification-Dependent Dynamics of a Cell Contraction Signal Network. Cell Reports 33:108467 (2020) https://doi.org/10.1016/j.celrep.2020.108467

Bildzeile: Dr. Leif Dehmelt ist Privatdozent an der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie der TU Dortmund und Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie.

Foto: Nikolas Golsch/TU Dortmund

Veröffentlichung in Physical Review Letters

Team der TU Dortmund erforscht geheimnisvolle dunkle Exziton-Materie

LEDs bilden die Grundlage für die energieeffiziente Erzeugung von Licht: In ihrem Inneren entstehen durch Strom Teilchen namens Exzitonen, die in Licht umgewandelt werden. Diese „hellen“ Exzitonen besitzen „dunkle Zwillinge“, die nun ein Forschungsteam der TU Dortmund erstmalig im Detail charakterisiert hat – und dabei erstaunliche Beobachtungen machte. So konnte das Team quantenmechanische Phänomene nachweisen, die das Verständnis von Störeffekten in LEDs verbessern.

LEDs sind heute in Smartphones, Fernsehern und Lampen eingebaut und aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Möglich wurde ihr flächendeckender Einsatz erst durch die Entwicklung der blauen Leuchtdiode, für die 2014 der Nobelpreis für Physik verliehen wurde. Zuvor gab es bereits rote und grüne Leuchtdioden. Zusammen mit der blauen Leuchtdiode war es nun auch möglich, weißes Licht zu erzeugen.

Zur Lichterzeugung werden in einen Kristall negative und positive elektrische Ladungen injiziert. Wenn zwei aufeinandertreffen, wandeln sie sich in Licht um und zerfallen. Zuvor gehen sie einen gebundenen Zustand ein. Dieser Zustand entspricht einem neuen Teilchen, das Exziton genannt wird. Exzitonen können nur bestimmte Energien aufweisen, die durch die Quantenmechanik vorgegeben werden. Jeder lichtemittierende Kristall zeigt eine spezifische Serie von Energiezuständen der Exzitonen, deren Werte vom Material abhängen. Will man dieses optimieren, so benötigt man Rückschlüsse auf die Exzitonen und ihre charakteristischen Energien. Erstmals nachgewiesen wurden Exzitonen im Material Kupferoxydul (Cu2O).

Neben den hellen, lichtemittierenden Exzitonen gibt es auch dunkle Exzitonen, die nicht in Licht zerfallen können. Über eine quantenmechanische Wechselwirkung, die sogenannte Austausch-Wechselwirkung, unterscheiden sich ihre Energien von denen der hellen Exzitonen. Bisher konnte in allen bekannten Materialien, auch in Kupferoxydul, nur der niedrigste Grundzustand dieser dunklen Exzitonmaterie beobachtet werden. Ihrem Namen entsprechend waren diese Zustände bisher dunkel und verborgen geblieben.

Nun konnten die Dortmunder Physiker erstmals einen vertieften Einblick in die dunkle Exzitonwelt gewinnen. Dafür wurden starke Magnetfelder benutzt, um dunkle und helle Exzitonen miteinander zu mischen. Zudem kam eine spezielle experimentelle Technik zum Einsatz, bei der zwei Photonen mit jeweils halber Exziton-Energie genutzt werden, um das dunkle Exziton anzuregen. Wenn dieses wieder zerfällt, entsteht ein Photon, welches sich beobachten lässt. Nur durch diesen Trick lassen sich die extrem schwachen Signale überhaupt messen.

So gelang es dem Forschungsteam der TU Dortmund, die sechs energetisch niedrigsten dunklen Exzitonen zu beobachten und die Austauschenergie systematisch zu vermessen. Auf Basis der Quantenmechanik zeigten sich deutliche Unterschiede zur Atomphysik und ihren Vorhersagen. So sollten die Energien der dunklen Exzitonen systematisch unter denen der hellen Exzitonen liegen. Die Dortmunder fanden aber eine Ausnahme, nämlich den Zustand mit der zweitniedrigsten Energie. Hier ist die Reihenfolge umgedreht, das helle Exziton hat eine niedrigere Energie als das dunkle. Auch die Ursache hierfür konnten sie klären: Das helle Exziton steht in starker Kopplung mit einem anderen Exziton von höherer Energie, und wann immer in der Quantenmechanik eine solche Kopplung vorliegt, stoßen sich die beiden beteiligten Niveaus ab. Dadurch wird die Energie des hellen Exzitons abgesenkt, während sich die des dunklen Exzitons kaum ändert. Als Konsequenz wird ihre Reihenfolge gedreht.

Mit dieser Erkenntnis können nun der Einfluss der dunklen Exzitonen und die Möglichkeit zu ihrer Manipulation besser verstanden werden. So können dunkle Exzitonen die Helligkeit einer Leuchtdiode massiv stören, zum Beispiel dadurch, dass sich die Exzitonen im energetisch niedrigsten dunklen Zustand anhäufen. Umgekehrt könnte Information auch in dunklen Exzitonen gespeichert werden, da sie eben nicht zerfallen. Hier ergeben sich neue Perspektiven für ihre konstruktive Nutzung.

Die Ergebnisse wurden in der aktuellen Ausgabe der renommierten Fachzeitschrift Physical Review Letters veröffentlicht.

Originalpublikation:

Andreas Farenbruch, Dietmar Fröhlich, Dmitri R. Yakovlev und Manfred Bayer: Rydberg Series of Dark Excitons in Cu2O. Physical Review Letters 125, 207402 (2020).

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.125.207402

Bildzeile: Apl. Prof. Dmitri Yakovlev, Prof. Dietmar Fröhlich, Andreas Farenbruch und Prof. Manfred Bayer haben neue Erkenntnisse über Exzitonen erlangt.

Foto: Oliver Schaper/TU Dortmund

FH Dortmund würdigt ihre Besten

Die Akademische Jahresfeier ist der Höhepunkt im Hochschuljahr der Fachhochschule Dortmund. Fördergesellschaft und Stifter*innen zeichneten Anfang Dezember Studierende für ihre herausragenden Abschlussarbeiten aus – 2020 erstmals virtuell.

Für Rektor Prof. Dr. Wilhelm Schwick ist es 2020 schon fast Routine geworden, ohne Publikum in eine Kamera zu sprechen und die Studierenden und Beschäftigen per Livestream zu erreichen. Die großen Veranstaltungen der FH Dortmund fanden in diesem Jahr alle digital statt. Unverändert sind die besonderen Leistungen der Absolvent*innen. „Sie sind Aushängeschilder und Botschafter*innen der Fachhochschule Dortmund“, lobte Rektor Wilhelm Schwick. Während der digitalen Feier wurden 26 Preise vergeben. Die Stifter*innen waren live ins „FH-Studio“ zur Moderatorin Kerstin von der Linden geschaltet. Die Preisträger*innen stellten sich und ihre Arbeiten in kurzen Videos vor.

Die Fördergesellschaft der Fachhochschule Dortmund würdigte die besten Bachelor- und Masterarbeiten. Darin suchten die Studierenden etwa nach architektonischen Lösungen für verwaiste Innenstädte, entwarfen einen Bildanalyse-Algorithmus für die Navigation von Drohnen oder erarbeiteten Beratungsangebote für den Übergang von der Arbeit in den Ruhestand.

Ausgezeichnet wurden: Alper Atik (Informationstechnik), Bidzina Gogiberidze (Design), Maximilian Kleist (Elektrotechnik), Jan Krakau (Wirtschaft), Sebastian Michalske (Maschinenbau), Matthias Schäfer (Angewandte Sozialwissenschaften), Christoph Lennart Stockhoff (Informatik) und Madeleine Wrede (Architektur). Die geehrten Absolvent*innen haben inzwischen alle eine berufliche Tätigkeit aufgenommen oder führen ihr Studium in einem Masterstudiengang fort.

Die Fördergesellschaft der FH Dortmund unterstützt die anwendungsbezogene Lehre und Forschung. „Wir zeichnen Arbeiten aus, die konkrete Probleme lösen, Prozesse verbessern, kurz gesagt: die den Menschen helfen“, so Heike Bähner, Vorsitzende der Fördergesellschaft und Mitglied des Vorstands der VOLKSWOHL BUND Versicherungen. Den Forschungspreis der Fachhochschule erhielt Prof. Dr. Jörg Thiem vom Fachbereich Informationstechnik für seine Arbeiten zum Thema Computer Vision. Der Preis für ausgezeichnete Lehre ging an Prof. Dr. Holger Kraft vom Fachbereich Elektrotechnik.

Weitere Preisträger*innen sind:

Förderpreis des Soroptimist International Clubs Dortmund:

Mehtap Tas (Angewandte Sozialwissenschaften)

Cornelia-Därmann-Nowak-Preis des Soroptimist International Clubs Dortmund Hellweg:

Rebecca Paal (Maschinenbau)

Preis der Rudolf-Chaudoire-Stiftung 2020:

Fachbereich Elektrotechnik: Markus Fahn, Christian Habermann, Matthias Meschede

Fachbereich Maschinenbau: Jonas Edelbrock, Dennis Dellwig, Tobias Schwantzer

Fachbereich Informationstechnik: Johannes Düperthal, Jeremias Kampkötter, Richard Martel

Preis der KARL-KOLLE-Stiftung:

Jonas Bornkessel und André Hinricher (Maschinenbau)

Heinrich-Frommknecht-Preis 2019/2020:

Rosa Maria Pfeifer (Wirtschaft)

Preis des Deutschen Akademischen Austauschdiensts:

Yelena Dyan (Wirtschaft)

„Von ganzem Herzen möchte ich unseren langjährigen Stifter*innen danken“, betonte Rektor Prof. Dr. Wilhelm Schwick. „Sie ermöglichen diese Würdigung der Studierenden und die Auszeichnung des besonderen Engagements auf den Gebieten der Lehre und Forschung.“ Der Dank gelte aber auch allen, die die Preisträger*innen unterstützt haben: Familie, Freund*innen, Partner*innen und die Betreuer*innen der wissenschaftlichen Arbeiten.

Bildzeile: Die Stifter*innen und Preisträger*innen waren live ins „FH-Studio“ zur Moderatorin Kerstin von der Linden geschaltet.

Foto: FH Dortmund / Sacha Lobe

Wissenschaftler wird Mitglied im Jungen Kolleg

NRW-Akademie der Wissenschaften und der

Künste fördert Malte Gersch von der TU Dortmund

Dr. Malte Gersch von der Fakultät für Chemie und Chemische Biologie der TU Dortmund wird zum Jahreswechsel in das Junge Kolleg der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste aufgenommen. Das teilte die Akademie am Montag, 14. Dezember, in Düsseldorf mit. Mit dem Jungen Kolleg unterstützt die Akademie den herausragenden wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchs in NRW.

Die Mitglieder erhalten die Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen und gemeinsam in Arbeitsgruppen zu wissenschafts- und gesellschaftspolitischen Themen zu wirken. Zudem werden sie für einen Zeitraum von bis zu vier Jahren durch ein jährliches Stipendium in Höhe von 10.000 Euro gefördert. „Ich freue mich über die Aufnahme, den interdisziplinären Austausch und je nach gemeinsamem Interesse auch die Chance, Forschung gemeinsam breiter zu kommunizieren“, sagt Dr. Gersch.

Dr. Gersch forscht an biochemischen Abläufen zum Informationsaustausch in Zellen. Gleich einem molekularen Post-It-Zettel markiert dort das Protein Ubiquitin andere Proteine, um deren Abbau, Transport oder Aktivität zu steuern. Seine Forschung kombiniert organische Synthese, Proteinbiochemie und Strukturbiologie, um Mechanismen zu beleuchten, die die Funktion von Ubiquitin-regulierenden Enzymen bestimmen, und um daraus abgeleitet neue Therapieansätze im Ubiquitin-System zu erproben.

Malte Gersch studierte Chemie und Biochemie an der LMU München. Während eines Forschungsaufenthaltes an der Stanford School of Medicine wurde sein Interesse an chemischer Biologie geweckt, woraufhin er an der TU München bei Stephan Sieber promovierte. Dort forschte er zur Funktion und Inhibition des bakteriellen Proteasoms ClpP. Für seine Promotion wurde er mit dem Hans-Fischer-Preis, dem Friedrich-Weygand-Preis und der Emil-Erlenmeyer-Medaille ausgezeichnet. Während seines Postdoc-Aufenthalts in Cambridge, Großbritannien, bei David Komander widmete er sich der Regulation und Struktur von humanen De-Ubiquitinasen. Seit Dezember 2018 leitet er eine unabhängige Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe an der TU Dortmund mit Anbindung an das Chemical Genomics Centre (CGC) des Max-Planck-Instituts für molekulare Physiologie.

Seit 2018 an der TU Dortmund: Dr. Malte Gersch.

Foto: Johann Jarzombek/MPI Dortmund

TU Dortmund maßgeblich an internationaler TIMS-Studie beteiligt

Leistungsstarke und leistungsschwächere

Schülerinnen und Schüler besser fördern

Trotz der gesellschaftlichen Veränderungen – beispielsweise durch die verstärkte Migration – sind die mathematischen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen von Grundschülerinnen und Grundschülern in den vergangenen Jahren im Wesentlichen stabil geblieben. Das ist das Ergebnis der internationalen TIMS-Studie, die im Dezember, vorgestellt wurde. Die Federführung für die Teilstudien zur Mathematik (Prof. Christoph Selter) und zur Unterrichtsqualität (Prof. Nele McElvany) liegt bei der TU Dortmund.

Die Ergebnisse der TIMS-Studie des Erhebungs-Zyklus von 2019 zeigen stabile Kompetenzen der Grundschülerinnen und Grundschüler im Vergleich zu den Erhebungen von 2007, 2011 und 2015. Dabei hat sich seit der letzten Erhebung die Schülerschaft in Deutschland stark verändert. Deshalb bezogen die Forschenden beispielsweise auch die Migrationserfahrungen der Familie sowie die Sprachen, die zu Hause gesprochen werden, in ihre Studie mit ein. Klar wird, dass die Kompetenzen nicht von einem einzelnen Faktor wie Migrationserfahrung oder Geschlecht abhängen, sondern nur im Zusammenhang mit weiteren Rahmenbedingungen gesehen werden können. Dabei gehe es etwa um das Zusammenspiel von sozialer Benachteiligung, Unterstützung der Eltern und gezielter schulischer Förderung.

Auch im internationalen Vergleich sind die Ergebnisse beständig: Die Leistungen der deutschen Schülerinnen und Schüler liegen in Mathematik und in den Naturwissenschaften im gesamten internationalen Vergleich im Mittelfeld.

Neben der Erfassung der Kompetenzstände gibt der Studienbericht Einblick in Fragen zum Unterricht, zu Nachhilfe, zu den Übergängen am Ende der Grundschulzeit und zu Geschlechterunterschieden. Die Forschenden gehen auch auf die Bedeutung von Unterschieden zwischen Kindern aus verschiedenen sozialen Lagen und aus Familien mit unterschiedlichen Migrationserfahrungen ein. Auf Basis der Ergebnisse empfehlen die Forschenden mehrere Maßnahmen: Leistungsschwache, aber auch leistungsstarke Schülerinnen und Schüler müssten gezielter gefördert werden. Stärkere Chancengerechtigkeit müsse hergestellt werden unabhängig von bestimmten Merkmalen wie sozialer Herkunft, Geschlecht oder Migrationsstatus. Der mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht in der Grundschule müsse vor allem die leistungsstärkeren Lernenden stärker kognitiv aktivieren. Und schließlich sei die Ausweitung und Verbesserung von fachbezogenen Fortbildungsangeboten für Lehrkräfte wichtig, insbesondere im Bereich des adaptiven Unterrichts und digitaler Medien.

Die TIMS-Studie (Trends in International Mathematics and Science Study) erhebt im internationalen Vergleich die mathematischen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen von Grundschülerinnen und Grundschülern der 4. Klasse. Die Studie wird alle vier Jahre durchgeführt und dokumentiert damit seit 1995 die langfristigen Entwicklungen in den teilnehmenden Bildungssystemen. Deutschland beteiligt sich seit 2007 an der TIMSS-Vergleichsuntersuchung, die von der International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) verantwortet wird. An TIMSS 2019 nahmen 58 Staaten mit rund 300.000 Schülerinnen und Schülern der vierten Jahrgangsstufe teil.

Bildzeile: Prof. Nele McElvany (r.) und Prof. Christoph Selter sind federführend bei zwei TIMS-Teilstudien.

Fotos: IFS/TU Dortmund; Roland Baege/TU Dortmund

4,5 Mio. Euro fließen für Projekt „Biostatistische Methoden für hochdimensionale Daten in der Toxikologie“

Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert

Statistik-Graduiertenkolleg an der TU Dortmund

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat die Einrichtung des Graduiertenkollegs 2624 „Biostatistische Methoden für hochdimensionale Daten in der Toxikologie“ an der TU Dortmund beschlossen. Sie fördert das Graduiertenkolleg (GRK) ab März des kommenden Jahres für zunächst vier Jahre mit insgesamt 4,5 Mio. Euro. Sprecher des Kollegs ist Prof. Jörg Rahnenführer von der Fakultät Statistik der TU Dortmund.

In dem Kolleg betreuen Statistikerinnen und Statistiker der TU Dortmund und ein Statistiker der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Promovierende kooperativ mit Toxikologinnen und Toxikologen des Leibniz-Instituts für Arbeitsforschung an der TU Dortmund (IfADo) und des Leibniz-Instituts für Umweltmedizinische Forschung (IUF) in Düsseldorf. Mit den DFG-Mitteln werden zehn Promotionsstellen und eine Postdoc-Stelle finanziert.

Das innovative interdisziplinäre Profil des Kollegs ermöglicht es Promovierenden der Statistik, umfassende Kenntnisse in Toxikologie zu erwerben. Damit können sie gezielt statistische Methoden für Fragestellungen in pharmakologischer und Umwelt-Toxikologie entwickeln und einsetzen. Eine Besonderheit sind die geplanten Praxismodule: einerseits die Laborwochen in den beteiligten Leibniz-Instituten und andererseits die Hospitanz bei Industriepartnern.

Inhaltlich werden die Promovierenden geeignete statistische Methoden zur Beantwortung spezieller toxikologischer Fragen entwickeln. In der Toxikologie werden dringend innovative statistische Methoden benötigt, um die stetig wachsende Flut molekularer Daten optimal zu nutzen. Eine Spezialität des Kollegs ist es, dass insbesondere komplexe hochdimensionale genetische Daten verwendet werden.

Damit können zum Beispiel genetisch definierte Gruppen in der Bevölkerung identifiziert werden, die besonders auf Luftschadstoffe reagieren. Dann können präventive Maßnahmen entwickelt werden, um diese Menschen zu schützen. Bei der Bestimmung der minimal-effektiven Dosis einer Substanz oder eines Medikaments werden Kombinationen von genetischen Markern gesucht, die solche kritischen Werte genauer identifizieren. Die Rolle von genetischen Veränderungen bei Krankheiten wie etwa der Fettleber kann mit integrativen Modellen erforscht werden, die verschiedene molekulare Daten kombinieren.

Bildzeile: Prof. Jörg Rahnenführer von der Fakultät Statistik der TU Dortmund ist Sprecher des Kollegs.

Foto: privat

Studierende der TU Dortmund schreiben über

drei Wochen Klausuren in Westfalenhalle 3

Zweite Runde für Klausuren von Studierenden der TU Dortmund in der Westfalenhalle 3: Vom 20. Juli bis zum 8. August schreiben rund 20.000 Studierende ihre Klausuren für das Sommersemester 2020 auf dem Messegelände – an sechs Tagen in der Woche, also auch an drei Samstagen. Beginn der Prüfungen ist 9 Uhr, am Samstag 10 Uhr. An drei Tagen enden die letzten Klausuren erst um 20.30 Uhr. Erneut hat die Universität ein ausgeklügeltes Hygienekonzept aufgesetzt, das Ansteckungen mit dem Coronavirus vermeiden soll.

Die TU Dortmund hat ein Hygienekonzept zur Durchführung von Klausuren aufgestellt. Das sieht beispielweise Mindestabstände zwischen den Klausurteilnehmern vor. Für größere Prüfungen mit mehr als 200 Studierenden fehlen der TU Dortmund auf dem Campus die Räume, da auch im Audimax als größtem Hörsaal nur ein Zehntel der 800 Plätze belegbar ist. Bereits Ende Juni bis zum 2. Juli hatte es große Nachholklausuren des Wintersemesters 2019/20 in der Westfalenhalle gegeben.

Drei Wochen lang wird es ab dem 20. Juli täglich mehrere Klausuren geben. In den Pausen zwischen den Prüfungen desinfiziert ein Dienst sämtliche Stühle, Tische und auch die Zuwege und sanitären Anlagen. Anreisen können die Prüflinge auch mit dem Auto; dafür werden extra Parkplätze an der Westfalenhalle vorgehalten.

Während der gesamten Prüfungsphase wird auf dem Parkplatz vor den Westfalenhallen weiter die Veranstaltung funDOmio stattfinden. Die Erfahrungen der ersten Prüfungswoche zeigen, dass die Geräusche dieser Kirmes die Klausuren nicht beeinträchtigen.

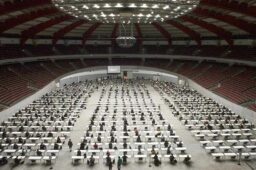

Bildhinweis: Am 25. Juni fanden die ersten Klausuren in der Westfallenhalle 3 statt. Foto: Felix Schmale/ TU Dortmund

Trotz der Corona-Pandemie weiter großes Interesse

Mehr als 33.400 Studierende sind an der

Technischen Universität Dortmund eingeschrieben

Die Technische Universität Dortmund zählt im Wintersemester 2020/21 33.440 Studierende. Die Zahl bleibt damit weiter auf hohem Niveau. Vor zehn Jahren zählte die TU Dortmund im Wintersemester 2010/11 lediglich 24.873 Studierende.

5.687 Personen haben sich im Herbst an der TU Dortmund neu eingeschrieben. Sechs Prozent Zuwachs gab es insbesondere bei den Lehramtsstudiengängen. „Noch immer hält die starke Nachfrage nach Studienplätzen an unserer Universität an“, sagt Prof. Manfred Bayer, Rektor der TU Dortmund. „Es zeigt sich, dass das Interesse an einem Studium weiterhin sehr hoch ist.“

Die TU Dortmund zählt zum Wintersemester 2020/21 rund 4.000 internationale Studierende. Trotz eingeschränkten Reisemöglichkeiten durch die Corona-Pandemie konnte die Quote der internationalen Studierenden bei knapp zwölf Prozent gehalten werden. Das liegt vor allem an den Onlineangeboten in den Masterstudiengängen. Das Verhältnis von weiblichen zu männlichen Studierenden ist gleichgeblieben: 15.332 Studentinnen (46 Prozent) stehen im aktuellen Wintersemester 18.101 Studenten (54 Prozent) gegenüber. Sieben Studierende gaben als Geschlecht divers an.

Bildzeile: Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Klausuren der TU Dortmund 2020 in die Westfalenhallen verlegt.

Foto: Felix Schmale/TU Dortmund

Digitaler Klon einer Person entsteht in 15 Minuten

Informatik der Technischen Universität

Dortmund entwickelt einen „Avatar-Maker to go“

Prof. Mario Botsch von der Fakultät für Informatik der TU Dortmund und sein Team haben ein Verfahren entwickelt, virtuelle Avatare schnell und kostengünstig zu erzeugen. Um diese grafischen Stellvertreter echter Personen zu generieren, wird nur ein handelsübliches Smartphone und die entwickelte Software benötigt. Bislang war der technische Aufwand sehr hoch, um photorealistische Avatare zu erzeugen und zu animieren, also in Bewegung zu setzen: Bis zu 100 Kameras und mehrere Tage Rechen- und Handarbeit sind keine Seltenheit. Diese Zeit schrumpft bei dem „Avatar-Maker to go“ der TU Dortmund auf 15 Minuten, die Kosten sinken von etwa 60.000 auf 600 Euro.

Entwickelt hat das neue Verfahren das Team um Prof. Botsch gemeinsam mit der Gruppe von Prof. Marc Latoschik von der Universität Würzburg. In der langjährigen und erfolgreichen Kooperation liegt die Avatar-Erstellung beim Team von Prof. Botsch, der im September dieses Jahres von Bielefeld nach Dortmund gewechselt ist. Das Team der Universität Würzburg ist spezialisiert auf die Integration der Avatare in die virtuelle Realität. Gemeinsam untersuchen sie Wirkung und Nutzen der Avatare und wurden dafür auf den zwei weltweit führenden Konferenzen für Virtual Reality ausgezeichnet.

Bei der Erstellung der 3D-Avatare mit Hilfe einer Handy-Kamera bilden zwei Videoaufnahmen die Grundlage für das virtuelle Abbild eines Menschen: Eine kreisförmige Aufnahme um den Körper herum und eine weitere um den Kopf. „Bei herkömmlichen monokularen Rekonstruktionen wird in der Regel nur ein Ganzkörper-Scan durchgeführt. Eine separate Aufzeichnung des Kopfes sorgt bei unserem Verfahren für eine deutlich höhere Detailqualität im Gesicht“, erklärt Stephan Wenninger, der als Doktorand bei Prof. Botsch für die Smartphone-Avatare verantwortlich ist.

Die Handy-Videos durchlaufen danach im Rechner vollautomatisch das neue Verfahren, und nach etwa 15 Minuten bewegen sich die fertigen Avatare über den Bildschirm. „Das ist nur möglich, weil unserem Verfahren ein statistisches Menschmodell zugrunde liegt, das mit künstlicher Intelligenz aus vielen Aufnahmen und Bewegungen gelernt wurde“, so Botsch. Im kommerziellen Kontext werden diese Bewegungen den Avataren oft in mühevoller tagelanger Handarbeit „antrainiert“.

In den beiden BMBF-geförderten Kooperationsprojekten ViTraS und VIA-VR werden die Avatare für medizinische Therapien in Virtual Reality (VR) eingesetzt. So entstehen im Adipositas-Projekt ViTraS beispielsweise Avatare von übergewichtigen Personen. Die Patientinnen und Patienten können sich dann vor einem virtuellen Spiegel bewegen und beobachten, wie sich eine virtuell simulierte Gewichtsveränderung auswirken würde. „Die Personifizierung mit ihrem virtuellen Abbild eröffnet eine Vielzahl therapeutischer Optionen durch die induzierte Selbstwirkung von Avataren“, sagt Prof. Latoschik.

Darüber hinaus gibt es beispielsweise in zukünftigen Social-Media-Plattformen, wo man sich als Avatar begegnet, sowie in virtuellen Lehr-, Lern- und Trainingsumgebungen viele spannende Anwendungen – ebenso in der Computerspiele-Szene: Beim kürzlich erschienenen Videospiel „Cyberpunk 2077“ agiert beispielsweise ein Avatar des Schauspielers Keanu Reeves. In einer nahen Zukunft könnten Videospieler mit ihrem Handy selbst Avatare von sich erzeugen und dann persönlich in Videospielen auftreten. Bei dem beliebten Fußball-Videospiel FIFA könnte ein Nutzer im Nationaltrikot auflaufen und gegen Messi und Ronaldo Tore schießen.

Bildzeile: Stephan Wenninger umrundet mit einem Smartphone Timo Menzel – beides Doktoranden der TU Dortmund. Menzel wird danach zum Avatar.

Foto: Martina Hengesbach/TU Dortmund

Video:

https://youtu.be/7XX6IEuLP3A

Kundenorientierung und strategische Voraussicht als Wege für Unternehmen durch die Coronakrise

Analyse von Prof. Dr. Axel Faix vom Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Dortmund

Der jüngst eingeleitete harte Lockdown verschärft die ohnehin schon angespannte Situation auch für die Dortmunder Wirtschaft in der Corona-Pandemie. „Insgesamt ist erkennbar, dass vor allem Unternehmen, die digital gut aufgestellt sind, die Krise besser bewältigen“, sagt Prof. Dr. Axel Faix, der an der Fachhochschule Dortmund zu Unternehmensführung und Innovation lehrt und forscht. „Außerdem haben Unternehmen Vorteile, wenn ihre Produkte krisenbedingt stärker nachgefragt werden, zum Beispiel im Gesundheitsbereich, oder ihre Leistungsangebote sich schnell und passgenau in neu geforderte Bedarfsrichtungen lenken lassen.“ Agilität zahle sich unter den aktuellen Bedingungen besonders stark aus.

Axel Faix erhebt mit der Forschungsgruppe Innovationsexzellenz und in Kooperation mit der IHK zu Dortmund regelmäßig seit 2014 für den sogenannten IHK-InnoMonitor Daten zum Innovationsmanagement von Dortmunder Unternehmen, die ihm zufolge in der Längsschnittanalyse deutliche Unterschiede zwischen den Branchen zeigen. „So weist zum Beispiel der Handel in Dortmund insgesamt eine relativ geringe Kundenorientierung auf: Bei der Entwicklung von Innovationen zur Neuausrichtung ihrer Sortimente greifen Händler*innen Anregungen ihrer Kund*innen deutlich schwächer auf und nutzen hierbei auch digitale Techniken wie etwa Social Media nur zögerlich. Einer systematischen Stärkung der Kundenorientierung darf sich kein Unternehmen jetzt verschließen“, erklärt der Professor.

Die mit der Entwicklung von Unterstützungsmaßnahmen für die Unternehmen befassten Institutionen und Akteur*innen täten gut daran, die besonderen Eigenarten in den verschiedenen Sektoren der Dortmunder Wirtschaft bei ihren Maßnahmenpakten zu beachten. Bei allen Unterschieden in den Einzelausrichtungen sei aber darauf zu achten, dass die Maßnahmen – Hilfen für Unternehmen in Problemsektoren, Verstärkung positiver Entwicklungen in zukunftsträchtigen Produkt- und Technologiefeldern – „aus einem Guss“ erarbeitet sind und möglichst günstige Hebelwirkungen ausgelöst werden.

„In Dortmund haben Stadt, Wirtschaftsförderung, beteiligte Kammern und Unternehmen auf Basis der Initiative ,Neue Stärke‘ früh mit der Entwicklung passgenauer Unterstützungsformate begonnen, die die Bedingungen vor Ort differenziert berücksichtigen, bedeutsamen Akteur*innen geeignete Rollen übertragen und bereits laufende Entwicklungsprozesse beachten“, urteilt der Experte. „Dieser Weg sollte konsequent weiter beschritten werden.“

Das komplette Interview ist auf der FH-Website verfügbar: www.fh-dortmund.de/wirtschaftslage

Bildzeile: Prof. Dr. Axel Faix vom Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Dortmund.

Foto: FH Dortmund

Promotionskolleg für angewandte Forschung errichtet

Mit der ersten Video-Trägerversammlung ist im Dezember, das Promotionskolleg für angewandte Forschung in Nordrhein-Westfalen errichtet worden. Es geht aus dem Graduierteninstitut NRW hervor, das 2016 gegründet wurde, um kooperative Promotionen von Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) und Universitäten zu stärken.

Rechtliche Grundlage für das Promotionskolleg NRW ist das Landes-Hochschulgesetz von 2019, das ein „Promotionskolleg für angewandte Forschung in Nordrhein-Westfalen“ vorsieht. Zukünftig sollen dort in enger Verbindung mit den Hochschulen hervorragende Masterabsolvent*innen ihr Promotionsvorhaben realisieren. Den Doktorgrad wird das Promotionskolleg NRW verleihen. Voraussetzung ist, dass das Wissenschaftsministerium des Landes dem Promotionskolleg NRW nach Begutachtung durch den Wissenschaftsrat das Promotionsrecht verleiht.

Mit dem Zustimmungserlass des Wissenschaftsministeriums und der Unterzeichnung der Verwaltungsvereinbarung zur Errichtung des Promotionskolleg NRW durch alle 21 Mitgliedshochschulen ist nun ein bedeutender Meilenstein für die wissenschaftliche Nachwuchsförderung erreicht. Der Vorsitzende der Landesrektor*innenkonferenz der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, Prof. Dr. Marcus Baumann, äußert sich sehr erfreut über dieses Etappenziel: „Die Forschungsleistung der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften hat in den letzten Jahren immens zugenommen. Wir leisten erstklassige Forschung am Ende der Innovationskette und sind so wesentliche Akteur*innen am Wissenschafts- und Innovationsstandort. Mit dem Promotionskolleg stärken wir diese Rolle weiter. Wir betreiben Nachwuchsförderung und bringen uns in den wissenschaftlichen Diskurs ein.“

Gründungsvorsitzender: Aktive Forschung ist Voraussetzung

Prof. Dr. Martin Sternberg, frisch gewählter Gründungsvorsitzender des Promotionskollegs, erklärt: „Mit seinen derzeit acht Abteilungen hat das Promotionskolleg NRW zum Ziel, im Zusammenwirken mit den Mitgliedshochschulen die Voraussetzungen für Promotionen am Promotionskolleg NRW zu schaffen und das Promotionsrecht auszuüben. Auch kooperative Promotionen mit Universitäten werden weiter ausgebaut. Die Qualität der Promotionsvorhaben abzusichern, ist eine der wesentlichen Aufgaben des neuen Promotionskolleg NRW. Dazu gehört, dass Professor*innen nur dann Mitglied werden können, wenn sie aktive Forschungstätigkeiten durch Publikationen und Drittmittel nachweisen“, so Sternberg weiter.

FH-Rektor Schwick: Vollständige Bildungsketten an Fachhochschulen

„Die Gründung des Promotionskollegs ist ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung der Fachhochschulen in NRW“, lobt Prof. Dr. Wilhelm Schwick, Rektor der Fachhochschule Dortmund. „Das mittelfristige Ziel besteht im vollständigen Angebot der Bildungskette vom Bachelor über den Master zur Promotion an Fachhochschulen.“

Im Zusammenwirken mit den HAW bietet das Promotionskolleg NRW seinen Doktorand*innen Promotionsprogramme mit verschiedenen Qualifizierungselementen, zu denen neben Publikationen in Zeitschriften und Vorträgen bei Konferenzen, Methodenworkshops und fachlichen Vertiefungen auch Vorbereitungen auf eine Berufstätigkeit innerhalb oder außerhalb des Wissenschaftssystems gehören.

Durch die hochschulübergreifende Zusammenarbeit von Professor*innen der HAW und Universitäten sowie Promovierenden in den Abteilungen des Promotionskolleg NRW wird die Forschungskompetenz der HAW gebündelt und der wissenschaftliche Nachwuchs in eine vielfältige und lebendige Forschungsumgebung eingebunden. Das Promotionskolleg NRW kommt somit als Plattform der Netzwerkbildung sowohl den Doktorand*innen als auch der Professor*innenschaft hochschultypübergreifend zugute.

Bildzeile: Prof. Dr. Wilhelm Schwick, Rektor der FH Dortmund, sieht in dem Promotionskolleg einen wichtigen Schritt für die Weiterentwicklung der Fachhochschulen in NRW.

Foto: FH Dortmund / Volker Wiciok

Mit der „Nullnummer“ kreativ durch die Krise

Abschlussarbeit: Neue Zeitung für Fachbereich Design von FH-Student

Eine solche Publikation hat es am Fachbereich Design der Fachhochschule Dortmund noch nicht gegeben: Erstmals dokumentiert eine eigene Zeitung die dortigen kreativen Aktivitäten aller Studiengänge. Die 56 Seiten starke „Nullnummer“ ist die Bachelor-Abschlussarbeit von Jonas Brüggemann, die jetzt sowohl in gedruckter als auch in digitaler-Form erschienen ist.

Nachdem er im vergangenen Jahr bereits das Konzept einer Vorversion für ein Seminar entwickelt hatte, konnte Jonas Brüggemann nun seine fertige und deutlich umfangreichere „Nullnummer“ offiziell vorlegen. Monatelang war der 25-jährige Student des Studiengangs Kommunikationsdesign damit beschäftigt, relevantes Material zu sammeln, zu sichten und für den Druck in Form zu bringen. Unterstützung bei seinen Recherchen bekam er von Mitstudierenden, Lehrenden und Beschäftigten der Fachhochschule.

„Die ,Nullnummer‘ ist zur hochschulweit erscheinenden Zeitung ,fh-presse‘ eine Ergänzung. Sie soll als Plattform speziell den Akteur*innen des sehr facettenreichen Fachbereichs Design ermöglichen, sich einzubringen und auszutauschen“, erklärt Jonas Brüggemann. Besonders reizvoll fand er, gerade in Zeiten zunehmend digitaler Kommunikation auf ein Print-Produkt zu setzen. Und nach Gesprächen mit der Fachbereichsleitung ist er optimistisch, dass künftig semesterweise weitere Ausgaben der „Nullnummer“ folgen. Entstanden sind die tausend Exemplare der Zeitung als erstes größeres Projekt mithilfe einer neuen Digitaldruck-Maschine, die erst seit einigen Wochen am Fachbereich für Seminar- und Abschlussarbeiten bereitsteht. Das Papier sponserte eine Fachgroßhandelsgruppe.

So vielfältig wie der Fachbereich Design sind neben dem Layout ebenfalls die Themenmischung und die Darstellungsformen, darunter Interviews, Reportagen und Berichte etwa über Foto- und Filmprojekte. Ein dominierendes, wenn auch nicht ausschließliches Thema ist die Arbeit der Kreativen unter den Bedingungen der Coronakrise. „Aber mit zahlreichen – auch ungewöhnlichen – Ansätzen hat der Fachbereich Lösungen gefunden, neue Formate und Wege geschaffen, etwa mit der flexiblen Ausleihe von technischem Equipment oder weiteren, kontaktlosen Services in den Werkstätten“, schreiben Rektor Prof. Dr. Wilhelm Schwick und Kanzler Jochen Drescher in einem gemeinsamen Grußwort für die „Nullnummer“.

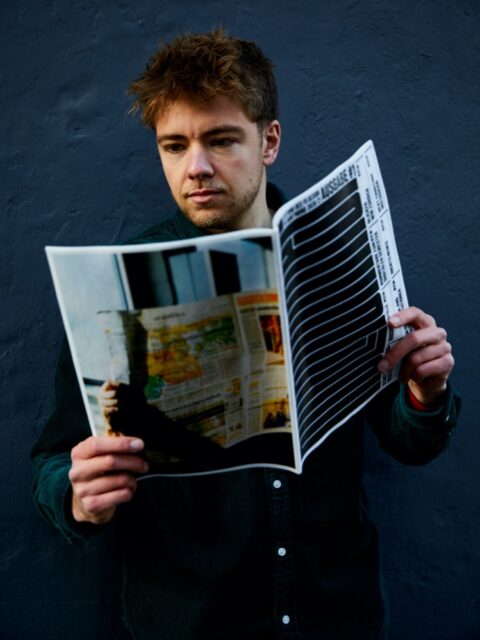

Jonas Brüggemann präsentiert seine Zeitung „Nullnummer“. (Foto: FH Dortmund / Julian Barth)

Archiv steht unter wissenschaftlicher Leitung der TU Dortmund

Architekturpreis für Baukunstarchiv NRW

Das Baukunstarchiv NRW in Dortmund, das unter wissenschaftlicher Leitung der TU Dortmund steht, ist vom Bund Deutscher Architekten (BDA) Dortmund Hamm Unna mit dem regionalen BDA-Preis 2020 ausgezeichnet worden. Die Jury zeigte sich einig, dass die Arbeit des Büros Spital-Frenking + Schwarz, Architekten Stadtplaner BDA, „bis ins Detail“ überzeuge. Die TU Dortmund hat ihre Sammlung des vormaligen Archivs für Architektur und Ingenieurbaukunst NRW (A:AI) ins Baukunstarchiv eingebracht.

Die Jury lobt die „intelligente Weiternutzung“ des früheren städtischen Museums am Ostwall. „Das Baukunstarchiv NRW findet im heutigen Bestand des ehemaligen Königlichen Oberbergamtes einen angemessenen Ort, um die Baugeschichte des Landes zu dokumentieren und zu präsentieren“, heißt es in der Laudatio. „Wohltuende Zurückhaltung im Umgang mit der Historie eines Hauses wird an diesem bedeutenden Gebäude exemplarisch sichtbar.“ Prof. Wolfgang Sonne und Apl. Prof. Michael Schwarz – beide von der Fakultät Architektur und Bauwesen der TU Dortmund – freuen sich über die Auszeichnung: Prof Sonne ist wissenschaftlicher Leiter des Archivs, Apl. Prof. Schwarz zeichnet mit seinem Büro als Entwurfsverfasser der behutsamen und ausgezeichneten Arbeit verantwortlich.

Ursprünglich als Königliches Oberbergamt erbaut, blickt das heutige Baukunstarchiv NRW auf eine lange und bewegte Umbaugeschichte zurück. Der 1875 fertiggestellte Bau sollte als zentrale Verwaltung für den Ruhrbergbau dienen. Architekt Gustav Knobloch entwarf ein freistehendes, viergeschossiges Gebäude, dessen repräsentative Fassaden an drei Straßen und einer rückwärtig gelegenen Gartenanlage angrenzten. Aufgrund der rasanten Expansion des Steinkohlebergbaus musste die Verwaltung nach kurzer Zeit umziehen und das Gebäude wurde zum städtischen Kunst- und Gewerbemuseum umgebaut.

Bei einem Luftangriff im Oktober 1944 wurde der Museumsbau stark zerstört. Daraufhin setzte sich die damalige Museumsdirektorin Leonie Reygers dafür ein, das Gebäude in eine moderne Museumsarchitektur umzuwandeln: Die zwei obersten Geschosse wurden abgetragen, die gründerzeitliche Ornamentik verschwand hinter einer modernen Klinkerfassade und die Symmetrie des Mittelrisalits wurde durch einen zeittypischen Glasvorbau aufgehoben. Nur Details wie die Segmentbogenfenster, alte Bodenbeläge oder repräsentative Treppenanlagen zeugten noch von den Ursprüngen des Gebäudes.

Mehr als fünf Jahrzehnte war das Gebäude als „Museum am Ostwall“ fester Bestandteil des öffentlichen und kulturellen Lebens der Stadt Dortmund, bis es 2009 in neue Räumlichkeiten umzog und dem Gebäude wieder der Abbruch drohte. Nur durch großes Engagement konnte dies verhindert werden. In der Zeit von 2017 bis 2018 wurde das ehemalige Museum am Ostwall zum „Baukunstarchiv NRW“ umgebaut.

Bilderläuterung:

Apl. Prof. Michael Schwarz (r.) und Prof. Wolfgang Sonne von der Fakultät Architektur und Bauwesen der TU Dortmund freuen sich über den Architekturpreis. Foto: Oliver Schaper/TU Dortmund

Pandemie-Aufklärung: Bilderbuch in Stammessprache

Fachhochschule Dortmund unterstützt Corona-Präventionsarbeit in Südafrika

Ein Bilder-Malbuch in der Stammessprache isiZulu soll afrikanischen Kindern in Elendsvierteln spielerisch vermitteln, wie wichtig Hygiene in Zeiten von Corona ist. Die Idee dazu kommt aus der FH Dortmund, umgesetzt wird sie in Kooperation mit Hochschulen und Nichtregierungsorganisationen (NGO) in KwaZulu-Natal.

Entwicklungs- und Schwellenländer treffen die Folgen der Corona-Pandemie besonders hart. Während in ländlichen Gebieten Südafrikas schon vorher der Zugang zu Beratungsangeboten der Sozialen Arbeit beschränkt war, verschärfen Einschränkungen des öffentlichen Lebens diese prekäre Situation weiter.

Prof. Michael Boecker forscht seit 2019 mit südafrikanischen Hochschulen an Fragestellungen im Kontext von Globalisierungsfolgen. Es sei durch die Pandemie zunehmend schwieriger, die Kinder in den Vororten zu erreichen, weiß er aus dem Austausch mit seinen Kooperationspartnern. Kinder sind häufiger als Erwachsene nach einer Infektion asymptomatisch, können aber dennoch zur Ausbreitung des Virus beitragen. Ihnen angemessene Hygienemaßnahmen spielerisch nahezubringen, ist Ziel einer Idee, die aus der Beratungspraxis entstanden ist.

Ein Bilder- bzw. Ausmalbuch für 6- bis 12-Jährige soll kindergerechte Informationen über Covid-19 weitergeben und Bewältigungsstrategien für Quarantäne und Trauer aufzeigen. Konzipiert wurde das Projekt an der Fachhochschule Dortmund. Michael Boecker: „Die Besonderheit ist, dass es in Stammessprache geschrieben ist und sich an den Lebensrealitäten der Menschen vor Ort orientiert.“ Zum Beispiel bedeute Händewaschen in unterentwickelten Gebieten nicht, im Bad den Wasserhahn aufzudrehen, sondern erfordere lange Wege zum nächsten Brunnen und Schlangestehen ohne Abstand.

Dass die Forderung nach social distancing hier an die Grenzen der Lebenswirklichkeit stößt, ist den Projektbeteiligten sehr bewusst. „Und ebenso, dass Corona für viele Menschen in Afrika nicht das größte Problem ist, sondern nur eines neben zum Beispiel HIV, Tuberkulose und schlechten hygienischen Bedingungen“, zählt Boecker auf. Dennoch gehe es darum, Verständnis für das Problem zu wecken und auf zentrale Dinge aufmerksam zu machen.“ Die ersten 400 Exemplare des Bilderbuchs sollen noch im Jahr 2020 an die Familien ausgegeben werden. Eine zweite Auflage ist bereits in Planung.

Das Projekt wird vom DAAD mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert.

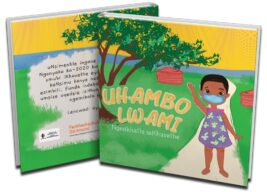

Bildzeile Kinderbuch_Corona_Regeln.jpg:

Gemeinsam mit den Partnerhochschulen und NGOs in Südafrika hat die FH Dortmund ein Kinder-Malbuch zu Hygienemaßahmen in der Pandemie entwickelt. (Foto: FH Dortmund)

Vierfach-Auszeichnung bei internationalem Kreativ-Wettbewerb: Masterarbeit über den Lazarus Effekt von FH-Dortmund-Absolventin überzeugt Marketing-Jury

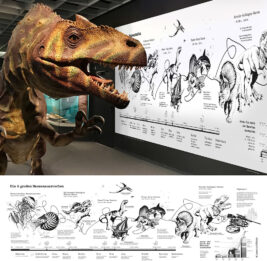

Für ihre detailverliebten Illustrationen zum Artensterben und dem „Lazarus-Effekt“ ist Lara Wilkin in vier Kategorien mit den renommierten internationalen „NYX Marcom Awards – International Marketing Awards“ ausgezeichnet worden. Die Grafiken sind Teil ihrer Abschlussarbeit im Masterstudiengang „Szenografie & Kommunikation“ an der Fachhochschule Dortmund.

Der Lazarus-Effekt beschreibt das Wiederauffinden von Tier- und Pflanzenarten, die – oftmals über viele Jahrzehnte – als ausgestorben galten. „Es ist ein öffentlich kaum bekanntes Thema“, sagt Lara Wilkin. Für ihre Abschlussarbeit hatte sie eine umfangreiche, crossmediale Aufklärungs- und Bildungskampagne gestaltet. Ihre Grafiken zeigen unter anderem die großen Massenaussterben der Erdgeschichte, thematisieren bedrohte Tier- und Pflanzenarten, zeigen die deutschen Lazarusse. Die Werke hat sie in Fotografien, etwa aus dem LWL-Museum für Naturkunde in Münster oder dem Naturhistorischen Museum Wien, hineingearbeitet.

Die großformatigen und äußerst detailreichen, schwarz-weißen Infografiken der FH-Dortmund-Absolventin hat die internationale Jury des NYX Marcom Award jetzt in den Kategorien „Illustration & Infographics“ sowie „Banner & Sign“ mit der höchsten Auszeichnung (Grand Winner) gewürdigt. In den Kategorien „Poster-Serie“ und „Design & Marketing“ gab es für Lara Wilkins Arbeiten Gold. Die NYX Marcom Awards gehören zu den renommierten Kreativauszeichnungen weltweit. Jährlich erreicht die Jury mehr als 38.000 Einsendungen aus über 102 Ländern. Unter den Einreichungen befinden sich namenhafte Marken, wie beispielsweise Ferrari, Disney und Microsoft. Ausgezeichnet werden Arbeiten, die einen besonders hohen Standard erfüllen und als Vorbild in der Branche dienen können. Vergeben werden die Awards von der Association of Marketing and Communication Professionals (AMCP) in den USA.

Dass ihre Vektor-Grafiken die Jury so überzeugen konnten, macht Lara Wilkin stolz. „Ich hätte mich schon über ein Teilnahmezertifikat gefreut“, sagt sie. Jetzt hofft die Absolventin, dass ihre Arbeiten bald tatsächlich in einem der Museen für Naturkunde hängen werden.

Bereits in ihrer Bachelor-Arbeit 2014 hatte Lara Wilkin sich mit einer Bildungskampagne zu dem Thema „Wilde Müllkippen“ befasst. Dafür wurde sie national wie international mit mehreren Preisen wie dem Red Dot Design Award „Best of the Best“ ausgezeichnet. Inzwischen arbeitet sie an der FH Dortmund im Fachbereich Informationstechnik und entwickelt dort Kommunikationskonzepte und Ideen für die visuelle Außendarstellung der anspruchsvollen Wissenschaftsthemen. „Ich liebe meine Arbeit für den Fachbereich, habe eine Affinität für Naturwissenschaften und bin technisch interessiert“, sagt sie. „Der größte Gewinn ist für mich nicht der Sieg oder eine Trophäe, es sind die vielen Momente und die Einflüsse, die mich prägen und an denen ich wachsen kann.“

Unter anderem für das LWL-Museum für Naturkunde in Münster hat FH-Absolventin Lara Wilkin ein Konzept entwickelt, um ihre Infografiken zu Artensterben und „Lazarus-Effekt“ zu präsentieren. (Foto u. Grafik: Lara Wilkin)