Es hat sich wieder einiges an Kurzmeldungen und Nachrichten zu den unterschiedlichsten Themen angesammelt, die nicht immer den Weg in den Blog finden. Wir wollen aber auch nicht, dass diese unerwähnt bleiben und untergehen. Daher haben wir uns überlegt, in unregelmäßigen Abständen Beiträge wie diese zu veröffentlichen – unter unserer Rubrik: „NAMEN UND NOTIZEN!“

Es hat sich wieder einiges an Kurzmeldungen und Nachrichten zu den unterschiedlichsten Themen angesammelt, die nicht immer den Weg in den Blog finden. Wir wollen aber auch nicht, dass diese unerwähnt bleiben und untergehen. Daher haben wir uns überlegt, in unregelmäßigen Abständen Beiträge wie diese zu veröffentlichen – unter unserer Rubrik: „NAMEN UND NOTIZEN!“

Hinweis: Wenn Sie auf die Fotostrecke gehen und das erste Bild anklicken, öffnet sich das Motiv und dazu das Textfeld mit Informationen – je nach Länge des Textes können Sie das Textfeld auch nach unten „ausrollen“.

Aufgesprühte Piktogramme auf dem Pflaster weisen in den Fußgängerzonen auf die Maskenpflicht hin

Zusätzlich zu den Schildern, die auf die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen- Schutzes hinweisen, gibt es bald nach und nach Piktogramme auf den Pflastersteinen in den Fußgängerzonen.

Die Symbole sind die gleichen, die schon von den Hinweisschildern und aus dem Netz bekannt sind. Sie werden mit Schablonen und Sprühfarbe auf das Pflaster aufgetragen. Den Auftrag aus dem Ordnungsamt setzen Tiefbauamt und Stadtteilwerkstatt seit heute gemeinsam um. Begonnen haben die Arbeiten am Vormittag am oberen Westenhellweg.

Wie bei der Beschilderung werden zunächst Westen-, Ostenhellweg und Brückstraße mit den Boden-Piktogrammen ausstattet. Danach geht es weiter mit Münsterstraße, Nordmarkt und Hörde (einschließlich PHOENIX See). Hombruch sowie die anderen Fußgängerzonen der Stadtteilnebenzentren folgen im Anschluss in den kommenden Tagen.

Die Farbe ist zwar regenfest, aber nicht von Dauer. Nach gut einem halben Jahr wird die Farbe fast komplett verblasst sein.

Bei dem weiterhin sehr dynamischen Infektionsgeschehen in Dortmund sollen Schilder und Boden-Piktogramme den Bürger*innen helfen, an die Maskenpflicht zu denken. Denn es ist wichtiger denn je, dass sich alle Dortmunder*innen daran halten.

Foto: Stadt Dortmund

Jugendliche stimmen online ab über neue Spiel- und Sportgeräte in Hörde

Das Amt für Stadterneuerung will die Fläche vor der Sporthalle an der Faßstraße ganz neu gestalten. Unter dem Titel „Stadteingang“ soll hier ein Bereich entstehen, der vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene gedacht ist. Der Autohändler wird demnächst mit seinem Betrieb an einen anderen Standort umziehen.

Das vom Grünflächenamt beauftragte Planungsbüro wbp Landschaftsarchitekten macht die Planung. Vorausgegangen war ein Wettbewerbsentwurf für den Schulhof des Phoenix-Gymnasiums und den Stadteingang. Der Schulhof ist bereits umgebaut worden. Jetzt folgt der Stadteingang, nachdem das Privatgrundstück des Autohandels angekauft wurde.

Das Planungsbüro macht Vorschläge, welche Geräte und Sitzmöbel in das neue, ummauerte Feld eingebaut werden könnten. Diese Spiel- und Bewegungsgeräte und die Sitzelemente zum Chillen stellt die Hörder Stadtteilagentur mit Beispielfotos online vor: https://beteiligung.hoerder-stadtteilagentur.de/stadteingang-hoerde/. Hier kann man direkt seinen Favoriten auswählen.

Die Online-Beteiligung läuft ab sofort und geht bis zum 30. November 2020. Das Ergebnis wird kurz danach bekannt gegeben. Das Planungsbüro fügt die ausgewählten Geräte und Sitzmöbel dann in den Entwurf ein. Dieser Plan wird ebenfalls online vorgestellt. In dieser zweiten Beteiligungsphase wird die Planung für den neuen Stadteingang parallel mit einem Flyer der Hörder Bevölkerung vorgestellt. An ca. 4.000 Haushalte in der Umgebung des Stadteinganges wird der Flyer verteilt. Alle Interessierten sind eingeladen, sich zu informieren und Anregungen zur Planung zu geben.

Kontakt für Anregungen ist die Hörder Stadtteilagentur:

E-Mail: info@hoerder-stadtteilagentur.de, facebook.com/HoerderStadtteilagentur, hoerde-zentrum.dortmund.de

Adresse: Alfred-Trappen-Straße 18, 44263 Dortmund

Bürozeiten: Dienstag und Donnerstag 15 bis 18 Uhr, Freitag 10 bis 13 Uhr, Telefon: 0231 2220 2313.

Foto: Stadt Dortmund

Schutz vor Hochwasser

DONETZ verlegt 25 Meter Leitung in einem Stück

Ein ziemlich dickes Ding hatte die Dortmunder Netz GmbH (DONETZ) Anfang November am Haken. Am Brüggenfeld in Scharnhorst überquert der Dortmunder Netzbetreiber mit einer Wasserversorgungsleitung mit 80 cm Durchmesser den Erlenbach. Bei einem Jahrhunderthochwasser wäre die Leitung aber in Gefahr, daher hat sich DONETZ entschlossen, die Leitung entsprechend höher zu führen. Hierzu wurde ein 25 m langer über 7 t schwerer so genannter Rohrdüker – ein Rohr mit entsprechenden Biegungen – in einem Stück neu eingesetzt. Nachdem das Unternehmen am Vortag das alte Teilstück ausgebaut hatte, wurde der neue Rohrdüker mittels eines 130 t Autokrans in Position gebracht und montiert. Da er vorab gebaut, isoliert und desinfiziert wurde, konnte die Leitung, mit der große Teile der nördlichen Stadtgebiete versorgt werden, bereits kurze Zeit später wieder in Betrieb genommen werden.

Foto: DONETZ

FDP-MdB Müller-Böhm, Junge Liberale und betroffene Bürger demonstrieren zu Corona-Maßnahmen

Unter dem Motto #Mondaysforliberty versammelten sich am Montagnachmittag etwa 80 Bürgerinnen und Bürger bei einer Demo auf Einladung der Jungen Liberalen (JuLis) vor dem Dortmunder Rathaus. Sie wandten sich gegen die pauschalen Schließungen ausgewählter Branchen im Rahmen des zweiten Lockdowns.

Der Vorsitzende der Dortmunder JuLis, Nils Mehrer, forderte von der Bundeskanzlerin ebenso wie von der Landesregierung, nicht nur mit Verordnungen zu regieren. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Roman Müller-Böhm machte ebenfalls deutlich, dass die Corona-Entscheidungen zurück in die Parlamente gehören. Der Oberhausener ist nicht nur der jüngste Abgeordnete der FDP-Bundestagsfraktion, sondern auch im Tourismusausschuss zuständig für besonders hart betroffene Branchen. Nadine Spiekermann, Mitglied des FDP-Kreisvorstandes und Mit-Initiatorin der Demonstration, betonte: “Wir müssen die Corona-Gefahr ernst nehmen, aber es müssen zielgerichtetere Maßnahmen ergriffen werden. Das würde auch mehr Akzeptanz schaffen.”

Der Redebeitrag von Patrick Arens, Vorsitzender des Schaustellervereins Rote Erde, machte besonders betroffen. Emotional schilderte er, dass einige seiner Kollegen am Ende ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sind und sich dadurch psychische Probleme manifestieren. Er skizzierte den Zusammenbruch einer Branche mit 1,6 Millionen Beschäftigen, wenn es nicht bald wieder Möglichkeiten gibt, den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten.

Bildzeile: v.l. Ratsmitglied Antje Joest, Nadine Spiekermann, Roman Müller-Böhm, Nils Mehrer.

Foto: FDP Dortmund

Caritas sucht zu Weihnachten wieder gebrauchtes SpielzeugDie Weihnachtszeit ist nicht mehr weit. In den Caritas-Sozialläden soll auch in diesem Jahr gebrauchtes Kinderspielzeug angeboten werden, um die Gabentische der Kinder sozialschwächerer Familien in Dortmund etwas bunter zu machen. Gesucht wird zum Beispiel: Lego, Dupla, Playmobil, Spielzeugautos, Puppen, Puppenwagen, Kinderbücher, Holzspielzeug. Stofftiere können aus hygienischen Gründen nicht angenommen werden.Die Spenden können in der Caritas-Spendenannahmestelle abgegeben werden oder nach telefonischer Terminabsprache.Caritas-Spendenannahme, Minister-Stein-Allee 5, 44339 Dortmund-EvingMontags bis donnerstags 8 bis 16 Uhr, freitags 8 bis 15 UhrJeden ersten Samstag im Monat 9 bis 14 UhrTerminvereinbarung unter Tel.: 0231/981 299 921

Grünes Licht für Projekt „StromFahrer“ – 30 Elektro-Busse verstärken DSW21-Flotte bis Mitte 2022

DSW21 steigt in die Elektromobilität ein: Bis Mitte 2022 wird das Dortmunder Verkehrsunternehmen im Rahmen des Projekts „StromFahrer“ seine Flotte mit 30 elektrisch angetriebenen Bussen verstärken. Dafür hat der Aufsichtsrat nun grünes Licht erteilt und die Investition von rund 24 Mio. € freigegeben. Hinzu kommen Fördergelder in Höhe von voraussichtlich 17,8 Mio. € von Bund und Land.

„Unsere Busflotte zählt bereits heute zu den modernsten in ganz NRW. Mit den dreißig emissionsfreien Fahrzeugen wollen wir die Elektrobustechnologie in unserer Flotte etablieren und einen Beitrag zur Verminderung der Lärm- und Abgasimmissionen in Dortmund leisten“, sagt DSW21-Verkehrsvorstand Hubert Jung. Alle 172 Diesel- und Hybridbusse des Dortmunder Verkehrsbetriebs verfügen über eine grüne Plakette, fast alle erfüllen zudem die EURO VI-Norm. Der Ausstoß von Partikeln und Stickoxiden wurde in den zurückliegenden 20 Jahren bereits um rund 90 % reduziert. Durch das Projekt „StromFahrer“ werden die verbleibenden Stickoxid-Emissionen in 2022 nochmals um weitere ca. 40 % gesenkt – im Vergleich zur Anschaffung konventioneller Fahrzeuge.

ÖPNV ist Teil der Lösung, nicht Teil des Problems

Hubert Jung betont in diesem Zusammenhang noch einmal: „Grundsätzlich hat der ÖPNV nur einen ganz geringen Anteil am innerstädtischen Schadstoff-Ausstoß – insofern sind wir seit jeher Teil der Lösung und nicht Teil des Problems.“ Das Projekt „StromFahrer“ ergänze in einer angemessenen Art und Weise die Maßnahmen der Stadt Dortmund zur Verringerung der Lärm- und Schadstoffbelastungen. Damit würden zugleich die Vorgaben des rechtsverbindlichen Vergleichs der Stadt Dortmund mit der Deutschen Umwelthilfe erfüllt.

Seit mehreren Jahren hat DSW21 die Entwicklungen der Bushersteller genauestens verfolgt und sieht nun den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg in die Elektromobilität gekommen. „Unsere Fahrgäste vertrauen auf die Zuverlässigkeit unseres Fahrplans und erwarten einen stabilen Linienbetrieb. Daher mussten vor der Entscheidung für Elektrobusse die entsprechenden Rahmenbedingungen gegeben sein. Das ist nun der Fall“, sagt DSW21-Betriebsleiter Ralf Habbes und verweist auf serienreife Elektrobusse in ausreichender Stückzahl sowie verlässliche Standards und Kompatibilitäten bei Fahrzeugen und der Ladeinfrastruktur. Innerhalb der nächsten zehn bis zwölf Jahre könnte die gesamte DSW21-Busflotte elektrifiziert sein.

440, 470 und 437 werden zu Premieren-Linien

Ab spätestens Mitte 2022 werden die Fahrgäste der miteinander verknüpften Linien 470, 440 und 437 von E-Bussen durch die Stadt chauffiert. Die insgesamt rund 39 Kilometer lange, stark frequentierte Linien-Verknüpfung, die von Mengede bis nach Sölde führt, wurde ganz bewusst für den Premieren-Einsatz ausgewählt. Schließlich bietet sie ausreichende Möglichkeiten, die Auswirkungen der Elektromobilität im Hinblick auf Umwelt, Personal, Betrieb, Technik und Fahrgäste unter die Lupe zu nehmen. „Wegen der eingeschränkten Batterie-Reichweiten werden wir beispielsweise am Betriebshof in Brünninghausen eine Umsteigehaltestelle einrichten, an der die E-Busse getauscht werden. Natürlich interessiert uns auch, wie die Fahrgäste so etwas aufnehmen“, so Habbes.

Der DSW21-Betriebsleiter verweist in diesem Zusammenhang auch nochmal auf die umfangreichen Vorarbeiten, die vor Inbetriebnahme der ersten E-Busse notwendig sind: So müssen nicht nur eine acht Megawatt starke Stromleitung zum Betriebshof, sondern auch entsprechende Zuleitungen zu den einzelnen Stellplätzen, an denen die Aufladung der Busse mittels Pantograph erfolgt, gelegt werden. Auch die Installation von mindestens drei Trafostationen, die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter*innen sowie die Installation eines Betriebshof-Managementsystems stünden auf der Agenda. Habbes: „Es wartet noch ein gutes Stück Arbeit auf uns, aber wir sind gut vorbereitet und haben ein ausgeklügeltes Konzept vorliegen.“

Bildzeile: DSW21- Verkehrsvorstand Hubert Jung.

Foto: DSW21/Christian Bohnenkamp

Sicherheit für Gäste und Mitarbeiter hat bei Leonardo Hotels oberste Priorität

Offizielle Zertifizierung festigt Vertrauen in die Hygienemaßnahmen

Mit fundierten und erweiterten Maßnahmen zu Sauberkeit und Infektionsschutz in ihrem breit angelegten Hygienekonzept sorgen Leonardo Hotels für höchstmögliche Sicherheit in all ihren Häusern. Diese lässt sich die Hotel-gruppe mit Hauptsitz ihrer Divison Central Europe in Berlin nun offiziell mit dem Prüf-siegel „Clean&Safe Hotel SGS in Kooperation mit HRS“ zertifizieren, um das Vertrauen ihrer Hotelgäste zu festigen. Im Zuge der aktuellen Entwicklungen soll damit einer möglichen weiteren Verunsicherung von Geschäfts- und Freizeitreisenden klar entge-gengewirkt werden.

„Höchste Sauberkeits-, Sicherheits- und Hygienestandards sind das A und O bei Leonardo Hotels, und waren es auch schon vor Corona“, so Yoram Biton, Managing Director der Leonardo Hotels. „Un-sere verlässlichen Maßnahmen, die wir im Zuge der Corona-Pandemie erweitert haben, möchten wir offiziell validieren lassen, um das Vertrauen aller unserer Gäste zu festigen. Sie sollen wissen, dass wir beste Rahmenbedingungen in allen Bereichen der Hotels gewährleisten – gestützt durch unsere hygienebewussten Mitarbeiter und Infektionsschutzhelfer“.

Offizielles Prüfsiegel für Sauberkeit & Sicherheit

Das offiziell ausgestellte „Clean&Safe“-Prüfsiegel von der Société Générale de Surveillance SA (SGS), dem weltweit führenden Inspektions-, Verifizierungs-, Prüf- und Zertifizierungsunternehmen, in Kooperation mit HRS unterliegt verschiedenen Kriterien, die unter anderem die Abstandsregelungen, Gefährdungsanalysen sowie die Reinigungs- und Desinfektionsintervalle bis in die letzte Hotelecke unter die Lupe nehmen. Wie umfangreich diese Audits sind, zeigen die Fragenkataloge mit ausführli-chen Unterpunkten, die sowohl vor und während der Prüfung vor Ort im Hotel zum Zuge kommen und mit einer gründlichen objektiven Bewertung aller internen Abläufe und Prozesse enden. Aktuell laufen die Audits in vollem Gange. Als erstes Hotel mit dem Prüfsiegel wurde just das Leonardo Royal Mu-nich zertifiziert. Es ist eines der größten Tagungshotels der Hotelgruppe. Alle weiteren Zertifizierungen sollen bis Mitte Oktober abgeschlossen sein.

Hygienebewusstsein wird intern gestärkt

Durch den Einsatz von engagierten Hygienebeauftragten pro Hotel wird weiterhin sichergestellt, dass die Hygienemaßnahmen stets eingehalten und kontrolliert werden. Sie sind ebenso Ansprechpartner für Gäste, Kunden und Partner. Zudem unterstützt Leonardo Hotels die bundesweite Initiative Infektionsschutzhelfer für Hotel und Gastgewerbe und ruft die Mitarbeiter auf, die Online Ausbildung dafür zu absolvieren. Mit ihren Kollegen sorgen sie dafür, dass Abstandsregelungen für die Gäste, eine sinnvolle Personal- und Pausenplanung bis hin zu neuen Reinigungsplänen mit klar definierten Desinfektionszyklen eingehalten werden.

Bildzeile: Der Konferenzraum im Leonardo-Hotel Dortmund.

Foto: Leonardo Hotels Central Europe

SCHWANGER! ALKOHOL? DEIN KIND TRINKT MIT!

City-Light-Poster-Aktion des Gesundheitsamts macht auf Gefahren des Alkoholkonsums in der Schwangerschaft aufmerksam

Das Gesundheitsamt möchte mit einer Informationskampagne auf die oft unterschätzten Gefahren des Alkoholkonsums in der Schwangerschaft hinweisen. Ende Oktober machten 150 City-Light-Poster z.B. an Bushaltestellen auf die Gefahr aufmerksam, ab Anfang November sind es noch 73 Standorte.

Konsumiert eine schwangere Frau Alkohol, trinkt das ungeborene Kind mit. Mehr noch: Da das Kind im Mutterleib nur sehr begrenzt Abbauenzyme für Alkohol zur Verfügung hat, ist es dem Alkohol viel länger ausgesetzt als seine Mutter. Das Kind wird nicht nur in seiner Entwicklung gehemmt, sondern erfährt je nach Reifestadium und Alkoholmenge körperliche und kognitive Schädigungen.

Das Gesundheitsamt möchte mit einer Informationskampagne auf die oft unterschätzten Gefahren des Alkoholkonsums in der Schwangerschaft hinweisen. Ende Oktober machten 150 City-Light-Poster z.B. an Bushaltestellen auf die Gefahr aufmerksam, ab Anfang November sind es noch 73 Standorte. Ermöglicht wird die Kampagne durch eine Spende der Sparkasse Dortmund in Höhe von 20.000 Euro. Bereits im September 2019 hatte das Gesundheitsamt eine entsprechende Kampagne gestartet die nun aufgrund der positiven Resonanz wiederholt wird.

Fetale Alkoholspektrumstörungen

Schädigungen des Kindes, die durch den Alkoholkonsum der Mutter in der Schwangerschaft entstehen, werden unter dem Begriff FASD – Fetal Alcohol Spectrum Disorder (Fetale Alkoholspektrumstörungen) – erfasst. Sie sind die häufigste nicht erblich bedingte Ursache für kindliche Behinderungen. Dabei wären sie durch den Verzicht auf Alkohol in der Schwangerschaft zu 100 Prozent vermeidbar.

Schätzungen zufolge werden in Deutschland jährlich etwa 10.000 Kinder mit alkoholbedingten Schädigungen geboren. Etwa 4.000 von ihnen haben das Vollbild des Fetalen Alkoholsyndroms (FAS) und sind lebenslang körperlich und geistig behindert.

Das Spektrum der nicht heilbaren Folgeerscheinungen ist vielfältig: weitreichende Entwicklungsstörungen, körperliche Fehlbildungen, eingeschränkte Impulskotrolle, sozial unangemessenes Verhalten, Hyperaktivität, Merk- und Lernschwierigkeiten. Die betroffenen Kinder haben später große Probleme in der Bewältigung des Alltags.

Bildzeile: Präsentieren City-Light-Poster an der Rheinischen Straße / Nähe Westentor (v.li.): Gesundheitsdezernentin Birgit Zoerner, Uta Nagel (Gesundheitsamt) und Frank Mertin (Sparkasse Dortmund).

Foto: Torsten Tullius/Dortmund-Agentur

SPD Wickede dankt Friedhelm Sohn für 3 Jahrzehnte Arbeit für Wickede

Am 08.10.2020 endete für Friedhelm Sohn seine letzte Ratssitzung. Am 31.10.2020 endet damit eine Arbeit die er 1989 von Willi Spaenhoff, seinem Vorgänger als Ratsvertreter für Wickede, übernommen hat.

Willi Spaenhoff hatte diese Funktion von 1964 bis 1989 inne und nach 25 Jahren an Friedhelm Sohn übergeben, welcher von den Menschen in Wickede auch zum Ratsvertreter gewählt wurde. Die Fußabdrücke die Willi Spaenhoff hinterließ, schienen Anfangs übergroß, aber Friedhelm Sohn hat diese mit eigener Persönlichkeit und Präsenz in und für Wickede erfolgreich ausgefüllt. Friedhelm Sohn hat seine eigenen Schwerpunkte gewählt und damit eigene Pflöcke eingeschlagen, die nicht minder nachhaltig sind. Seine Schwerpunkte in der Kinder und Jugendarbeit haben für viele neue Kindergärten und Kindertagesstätten, die Sanierung von Schulgebäuden und den Erhalt von Jugendfreizeitstätten geführt. Seine herausragende Arbeit in diesem Bereich wurde ihm bei seiner Verabschiedung als Vorsitzender im Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie über alle Parteigrenzen hinweg gedankt. Seine Mitgliedschaft in vielen Vereinen machte ihn zu

einem wichtigen Ratgeber und Türöffner für die Vereine. Er war und ist eine Stimme die Kraft seiner herausragenden Wickeder Verwurzelung in Dortmund stets gehört wurde.

Wickede wurde immer von Persönlichkeiten im Rat der Stadt Dortmund vertreten und dies ist bis heute im Ort erkennbar. Viele Maßnahmen in Wickede sind auf dieses Wirken zurückzuführen, wie z.B. der Bau von Siedlungen, Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten, Turnhallen, Sportplätzen, Gartenanlagen, öffentlichen Grünflächen, Kirchen, Straßen und Wegen. All dies sind Beispiele erfolgreicher Kommunalpolitik, die mit Persönlichkeiten verbunden sind, zu denen Friedhelm Sohn an vorderster Stelle gehört. Die Wickeder SPD dankt Friedhelm Sohn, der trotz damaliger schwerer Erkrankung nicht aufgegeben, den Kampf aufgenommen und letztendlich den Kampf auch gewonnen hat. 2011 wurde ihm auf der 110 Jahr Feier der Wickeder SPD der Ehrenbrief und die Willy-Brandt-Medaille durch Ministerpräsidentin Hannelore Kraft übergeben. Die Wickeder SPD ist stolz durch Friedhelm Sohn repräsentiert worden zu sein.

Foto: Alex Völkel/Archiv

Train of Hope e.V. gewinnt Engagementpreis mit Carepaket-Projekt

Der Verein FES-Ehemalige e.V. hat am Freitag, 23. Oktober 2020, zum vierzehnten Mal den Engagementpreis an vier herausragende soziale Initiativen verliehen. Gesellschaftspolitisches Engagement ist in diesem Jahr besonders wichtig, die Preisverleihung fand erstmalig online statt. Unter den Gewinner/innen sind auch zwei Initiativen aus dem Ruhrgebiet.

Glückwünsche an die Preisträger/innen sendeten unter anderem Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Ministerin a.D. Christina Kampmann, Comedienne Tahnee Schaffarczyk, Staatsminister Michael Roth, Generalsekretär Lars Klingbeil und Comedian Fabian Köster.

Insgesamt € 8.000 gewonnen haben folgende vier Inititativen: das Integrationsprojekt nouranour aus Witten, das Demokratieprojekt youmocracy, die Corona-Care-Pakete des Train of Hope aus Dortmund und das neue Klimaschutzprojekt GemeinschafftNatur.

Das vollständige Video der Preisverleihung ist abrufbar unter: https://youtu.be/JqBWbQRPxUg

Drei Gewinner/innen-Projekte wurden von einer unabhängigen Jury mit Akteurinnen und Akteuren aus Zivilgesellschaft, Medien und Wissenschaft ausgewählt. Ein weiterer Preis wurde per Online-Abstimmung ermittelt.

Zitate der Preisträgerinnen und Preisträger

Integrationsprojekt nouranour. Lernwerkstatt und Bildungsort für Frauen verschiedener Kulturen (Signal of Solidarity e.V.):

„Unser Einsatz für Solidarität, zivilgesellschaftliches Engagement und eine offene und plurale Gesellschaft, in der jede*r gleichberechtigt teilhaben kann, geht weiter und mit diesem Preis hoffentlich umso schneller voran.“

Youmocracy e.V. Demokratie braucht dich:

„Die finanzielle Unterstützung, das Netzwerk der FES und die öffentliche Aufmerksamkeit sind genau die richtigen Impulse, um youmocracy jetzt deutschlandweit voranzubringen. Für diese wertvolle Förderung sind wir unglaublich dankbar.“

Corona-Care-Pakete (Train of Hope e.V.):

„Ein Gewinn für ein friedliches Miteinander: ‚Hoffnung entsteht Miteinander‘ ist für uns im Train of Hope Dortmund e.V. nicht nur ein Motto, sondern unsere Vision von einem gemeinschaftlichen Leben. Genau deswegen war das Unterstützen unserer Mitmenschen in diesen herausfordernden Zeiten von höchster Priorität. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir den diesjährigen Engagementpreis gewonnen haben. Dies ermöglicht uns, weiterhin Hilfeleistungen anzubieten, das Ehrenamt weiterhin aufrechtzuerhalten und ein konstanter Ansprechpartner für unsere Communities und für die Gesellschaft sein zu können. Ein herzliches Dankeschön von der gesamten Train of Hope-Familie an FES-Ehemalige e.V. für diese Anerkennung und auf eine hoffnungsvolle Zusammenarbeit.“

GemeinSchafftNatur – Klimaschutz inklusiv gestalten!

„Herzlichen Dank für das Vertrauen, dass Sie uns mit dem Engagementpreis entgegenbringen! Wir freuen uns sehr, dass unser Engagement für einen inklusiven, innerstädtischen Klimaschutz gewürdigt wird. Gemeinsam können wir nun die Idee einer sozialgerechten und grünen Stadt voranbringen.“

Die vier Initiativen erhalten jeweils ein Preisgeld von € 2.000 sowie ideelle Unterstützung.

Der Engagementpreis wird seit 2007 von den Mitgliedern des FESEhemalige e.V. gestiftet und jährlich an herausragende soziale Initiativen und Projekte verliehen. Zu den Auswahlkriterien zählt, wie brisant das Thema der jeweiligen Initiative ist und wie nachhaltig und vielversprechend das Projekt umgesetzt wird.

FES-Ehemalige e.V. ist ein Netzwerk der ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten der Friedrich-Ebert-Stiftung. Seit 2004 verbindet der Verein auf Bundesebene und weltweit Ehemalige aller Generationen.

Foto: Train of Hope e.V.

„ZukunftsOrte“ entdecken: Große Entwicklungspotenziale Dortmunds liegen „nordwärts“

Das nördliche Dortmund zeigt bereits überraschend hochkarätige Potenziale für die Zukunft der Stadt. Hier finden derzeit – teils noch unbemerkt – großflächige Entwicklungen statt. Zur Projekthalbzeit hat das Beteiligungsprojekt „nordwärts“ mit der Broschüre ´Entwicklung Zukunft –“nordwärts“ aktuell` die markantesten und die Zukunft der Stadt prägenden Projekte als „ZukunftsOrte“ des nördlichen Stadtgebietes zusammengestellt. Die Entwicklungspotenziale zeichnen sich durch zukunftsträchtige Impulse und konzeptionelle Innovationen aus: So entstehen Auenlandschaften, innovative Mobilitätslösungen, Areale gemeinschaftlichen Nutzens, Wohnungen und Arbeitsplätze, Bildungsorte und viel Lebensqualität.

Mail-Anhang.gif

In den Projektentwicklungen, „erhalten die Dortmunder*innen zukünftig Gelegenheit, sich aktiv zu beteiligen“, motivieren gleich zu Beginn der Broschüre Oberbürgermeister Ullrich Sierau, die Projektleiterin von „nordwärts“, Michaela Bonan und der Vorstandsvorsitzende des „nordwärts“-Kuratoriums, Ubbo de Boer die Stadtgesellschaft zur Mitwirkung an der Stadt von morgen.

Zu erfahren ist Interessantes über die zukunftsweisende Herangehensweise der Treiber*innen und Macher*innen der geplanten Großprojekte. Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind die angestrebten Werte der konsequenten und ganzheitlichen Entwicklung der ZukunftsOrte. Auch zeigen die Bauprojekte von Stadtgesellschaft und Wirtschaft, wie durch das Miteinander, gemeinschaftliche Anstrengungen sowie Kooperationen gewinnbringend zusammengearbeitet wird. Mit diesen u.a. vom Projekt „nordwärts“ geförderten Ansätzen, zeichnet sich ein Struktur- bzw. Kulturwandel im nördlichen Dortmund bereits heute deutlich ab. Gut erkennen lässt sich dies auf einen Blick anhand der Übersichtskarte „Hier entwickelt der Norden Zukunft!“.

Vorgestellt werden:

Hafen/Speicherstraße

Ehemaliges Hoesch-Spundwand (HSP)-Areal /SMART RHINO

Hauptbahnhof Nord

Borsigplatzquartier

EnergiePlusHäuser/Brechtener Heide

Bürgerhaus Pulsschlag/Zeche Dorstfeld

Internationale Gartenausstellung IGA 2027/Emscher nordwärts

Nördliche Gewässer

Ehemaliges Areal des Kraftwerkes Knepper

Smart City Dortmund

Energiecampus

Ehemaliges Areal der Westfalenhütte

Die mit QR-Codes ausgestatteten Beiträge zu den jeweiligen ZukunftsOrten führen zu digitalen Flügen über die Areale im 3D-Stadtmodell, zu YouTube-Videos, spannende Links und weiterführende Informationen. Bspw. ist ein Überflug über die Westfalenhütte oder die Vision des Zukunftscampus SMART RHINO aus der Drohnenperspektive zu bestaunen. Auch computeranimierte Visualisierungen, wie z.B. Entwürfe zum Borsigplatzquartier machen Veränderungen und Planungen transparent und damit leichter nachvollziehbar und regen die eigene Wahrnehmung und Vorstellungskraft zu den jeweiligen „ZukunftsOrten“ an.

Unter https://dortmund-nordwaerts.de/aktionsjahr-2020-2021/formate-mit-abstand/entwicklungspotenziale/ gibt es die Broschüre natürlich auch als PDF-Dokument.

Foto: Stadt Dortmund

RuhrKunstMuseen wählen neue Netzwerk-Sprecher*innen

Das Museumsnetzwerk der RuhrKunstMuseen (RKM) hat turnusgemäß zwei neue Sprecher*innen gewählt. Peter Gorschlüter und Regina Selter sind für die kommenden drei Jahre die „Sprachrohre“ des Netzwerks der 21 Kunstmuseen der Region.

Die RuhrKunstMuseen – mittlerweile 21 an der Zahl – präsentieren jährlich rund 130 Kunstausstellungen auf einer Fläche von 45.000 Quadratmetern in 16 Städten des Ruhrgebiets. Die facettenreiche Museumslandschaft der Metropole Ruhr sichtbar und kunstinteressierte Bewohner*innen auf das geballte Kulturgeschehen der Region aufmerksam zu machen sowie Kulturinteressierte in die Region zu locken – das sind die Aufgaben, denen sich das Netzwerk mit vereinten Kräften widmet.

Auf der Plenumssitzung des Netzwerks am 28. Oktober 2020 im Kunstmuseum Bochum wurden Peter Gorschlüter, Direktor des Museum Folkwang in Essen, und Regina Selter, stellvertretende Direktorin und Leitung des Teams des Museum Ostwall im Dortmunder U, durch die Vertreter*innen der 21 RuhrKunstMuseen gewählt.

Das neue Sprecher*innen-Team übernimmt nun die Aufgaben von Leane Schäfer, Direktorin des Kunstmuseum Gelsenkirchen, und Dr. Hans Günter Golinski, Direktor des Kunstmuseum Bochum, die in ihrer bisherigen Funktion als Sprecher*innen äußerst engagiert und erfolgreich die Geschicke der RuhrKunstMuseen geleitet haben.

„Mittlerweile werden die RuhrKunstMuseen nicht mehr ‚nur‘ als Netzwerkgemeinschaft, sondern als kulturpolitische Kraft verstanden“, resümiert Dr. Hans Günter Golinski die bereits mehr als zehnjährige Netzwerkarbeit im und für den Kulturstandort Metropole Ruhr. Darüber hinaus freut sich Leane Schäfer, „den Staffelstab an würdige Nachfolger weitergeben zu können.“

Peter Gorschlüter ist seit Juli 2018 Direktor des Museum Folkwang und war zuvor u.a. stellvertretender Direktor des MMK Museum für Moderne Kunst in Frankfurt am Main. Regina Selter ist seit März 2006 für das Museum Ostwall im Dortmunder U tätig und seit 2011 stellvertretende Direktorin des Museums. Zudem leitet sie gemeinsam mit Peter Daners vom Museum Folkwang erfolgreich die AG Künstlerische Bildung undVermittlung des Netzwerkes und ist verantwortlich für das neue Projekt „RuhrKunstUrban“, das die 21 RuhrKunstMuseen, Schulen und weitere Orte im städtischen Umfeld verbindet.

„Das Besondere am Netzwerk der RuhrKunstMuseen ist nicht nur die nachhaltige Struktur, sondern darüber hinaus die effektive Nutzung der Schnittstellen der Häuser, die auch in Zukunft die Vernetzung zwischen unterschiedlichen öffentlichen und privaten Kulturschaffenden und Kulturträgern in der Region sicherstellt“, so Regina Selter.

Peter Gorschlüter ergänzt: „Die Zusammenarbeit der RuhrKunstMuseen ist eine große Bereicherung für die Kulturlandschaft und die Menschen in der Region. Durch den Zusammenschluss der 21 Museen wurden und werden auch in Zukunft neue Impulse für den Kunst- und Kulturbereich ausgehen, in den Bereichen der Bildung, Forschung und Digitalisierung, aber auch in gemeinsam entwickelten Angeboten für ein breites Publikum.“

Bildzeile: Vorgänger*innen und Nachfolger*innen – von links: Peter Gorschlüter, Leane Schäfer, Regina Selter, Dr. Hans Günter Golinski.

Foto: Alessandra Carpentiere

erg Haustechnik in Brackel feiert

25-jähriges Geschäftsjubiläum

Obermeister der Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik gratuliert Fachbetrieb zum silbernen Jubiläum / Andreas Berg gründete 1995 erfolgreiches Handwerksunternehmen

Hohen Besuch von der Innung für Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik Dortmund und Lünen bekam jetzt die Firma Andreas Berg Haustechnik Am Westheck in Dortmund-Brackel. Obermeister Ralf Marx ließ es sich nicht nehmen, Geschäftsinhaber Andreas Berg persönlich zum 25-jährigen Bestehen seines Unternehmens zu gratulieren. „Ein Vierteljahrhundert erfolgreiches Arbeiten im Handwerk sind der Beweis für großes Können und hohe Qualität“, so Ralf Marx bei der Übergabe der Ehrenurkunde der Innung. „Ich wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeitern im Namen der gesamten Innung auch weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.“

Als junger Meister angefangen

Der heute 59-jährige Betriebsinhaber Andreas Berg hatte in den 1980er-Jahren seine Lehre im Sanitärhandwerk abgeschlossen und nach mehreren erfolgreichen Gesellenjahren selbst den Weg zum Meister eingeschlagen. 1994 legte er in Dortmund seine Prüfung zum Meister im Gas- und Wasserinstallateurhandwerk vor der Handwerkskammer ab. Ein Jahr später, im November 1995, gründete er dann sein eigenes Unternehmen. „Ich habe den Betrieb damals als Einzelkämpfer quasi aus der Garage heraus aufgebaut“, erinnert er sich. „Im zweiten Jahr kam dann mein Bruder als Monteur zur Verstärkung hinzu, der bis heute im Betrieb beschäftigt ist.“ Mit der Zeit wuchs das Unternehmen auf heute sechs Mitarbeiter. Auch Auszubildende hat Andreas Berg regelmäßig eingestellt, um den beruflichen Nachwuchs in seinem Gewerk zu sichern. Über die Jahre änderte sich auch der Arbeitsschwerpunkt des Handwerksbetriebes. Während er am Anfang eher auf Bäder spezialisiert war, sind es heute vor allem Heizungsanlagen, die Andreas Berg und seine Mitarbeiter für die überwiegend privaten Kunden installieren, reparieren und warten. „Im Rückblick auf die vergangenen 25 Jahre haben wir einen rasanten Wandel erlebt, der die Arbeitsweisen und Arbeitsmaterialien in unserem Handwerk bestimmt“, resümiert Berg. „Aber durch regelmäßige Weiterbildungen haben meine Mitarbeiter und ich das über all die Jahre gut gemeistert. Und auch einige Stammkunden sind uns seit 25 Jahren treu geblieben.“

Bildzeile: Herzliche Gratulation zum Jubiläum: (v. l.) Obermeister Ralf Marx von der Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Dortmund und Betriebsinhaber Andreas Berg.

Foto: Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Dortmund und Lünen

OB Sierau übergibt neues Leichtathletik- und Fußballstadion an den BV Teutonia Lanstrop 1920 e.V.

Der Zeitpunkt passt genau: Ende Oktober hat Oberbürgermeister Ullrich Sierau das neue Leichtathletik- und Fußballstadion an der Büttnerstraße an den BV Teutonia Lanstrop 1920 e.V übergeben – pünktlich zum 100. Geburtstag dieses Traditionsvereins im Dortmunder Nordosten.

Herausragende Infrastruktur

Mit der Anlage an der Büttnerstraße verfügt die Stadt Dortmund neben dem Stadion Rote Erde als Bundesleistungszentrum, dem neuen Stadion in Hacheney und vielen Stadien mit neuen leichtathletischen Nebenanlagen über eine herausragende Infrastruktur für seine Vereine und den Schulsport.

„Wir investieren kontinuierlich in den Breiten- und Spitzensport Dortmunds. Die Eröffnung dieser neuen Anlage ist dafür ein weiteres Beispiel“, so Oberbürgermeister Ullrich Sierau, für den die Eröffnung in Lanstrop sein letzter offizieller Termin als Oberbürgermeister war. „Dass es jetzt im Zeichen der Corona-Pandemie zum 100jährigen Vereinsjubiläum kein tolles Sportfest geben kann, ist nicht zu ändern. Aber wir hoffen, dass dieses Ereignis im nächsten Jahr nachgeholt werden kann.“

Unermüdlicher Einsatz

Wenn man die Entstehungsgeschichte der neuen Sportanlage reflektieren will, lässt sich mit einem Zitat von Martin Luther beginnen: „Jedermann schneidet gern die Bretter da, wo sie am dünnsten sind.“ Mit seinem ersten Vorsitzenden Gerhard Niemeyer hat der Verein jemanden an der Spitze, der auch bereit war, die ganz dicken Bretter zu bohren. Seinem unermüdlichen Einsatz und dem Einsatz seiner Mitstreiter ist es zu verdanken, dass heute den erfolgreichen Leichtathleten in Lanstrop eine neue schmucke Trainings- und Wettkampfstätte und den Fußballern des Vereins ein neuer Kunstrasenplatz übergeben werden konnte.

Seit sich Ende 2016 zum ersten Mal die Perspektive der Aufgabe der bestehenden und in Eigenregie des Vereins erstellten Trainingsanlage neben der Brukterer-Grundschule im Tausch gegen einen Neubau auf dem maroden Ascheplatz bot, hat Gerhard Niemeyer dieses Projekt voran getrieben – und am Ende Politik und Verwaltung von der Sinnhaftigkeit eines neuen Leichtathletikstützpunktes im Dortmunder Norden überzeugen können.

Vom Grünflächenamt geplant

Die vom Grünflächenamt der Stadt Dortmund geplante und mit einem externen Auftragnehmer umgesetzte Maßnahme umfasst neben dem Umbau des Tennenplatzes als Kunstrasen mit Sand-Kork-Füllung, den Neubau einer modernen Rundlaufbahn, zwei Weitsprunggruben, Anlagen für Hoch- und Stabhochsprung, Sprintbahnen und eine Kugelstoßanlage. Dazu kommen eine neue technische Ausstattung mit Flutlicht, eine Zeitmessanlage, ein Sprecherhäuschen und eine überdachte Sitzstufenanlage.

An den Gesamtkosten von rund 1,6 Millionen Euro beteiligt sich der Verein durch die Aufgabe der bisherigen Trainingsanlage, die damit grundsätzlich auch für höherwertige bauliche Nutzungen zur Verfügung steht, sowie mit weiteren Eigenmitteln- und Eigenleistungen in Höhe eines größeren fünfstelligen Betrages.

Bildzeile: v.l. Ullrich Sierau, Gerhard Niemeyer, Heinz Pasterny.

Foto: Stadt Dortmund

Fast 3.400 neue Studierende an der FH Dortmund

Erstsemesterbegrüßung digital im Livestream und Chatroom

Knapp 3.400 neue Studierendende hieß Rektor Prof. Dr. Wilhelm Schwick Ende Oktober an der Fachhochschule Dortmund willkommen. Erstmals fand die Erstsemesterbegrüßung rein digital statt. Insgesamt sind an der FH Dortmund fast 15.000 Studierende eingeschrieben.

„Die Zeit ist eine besondere“, betonte Prof. Dr. Wilhelm Schwick in seiner Live-Ansprache, die mehr als 2.600 Nutzer*innen auf den verschiedenen Kanälen vor den heimischen Bildschirm oder unterwegs am Smartphone verfolgten. Die Pandemie stelle die Gesellschaft vor eine große Herausforderung. Mit einem umfassenden Hygienekonzept könne die FH Dortmund den Studierenden aber dennoch „in jedem Fachbereich eine Kombination aus digitaler Lehre und zugleich wichtigen Präsenzveranstaltungen gerade für Erstsemester anbieten“, sagte der Rektor. „Verlassen Sie sich drauf, dass die Fachhochschule und die Fachbereiche Sie adäquat ausbilden und auf das Berufsleben vorbereiten werden.“

Wenige Tage vor der Amtsübergabe warb Dortmunds noch amtierender Oberbürgermeister Ullrich Sierau für den Wissenschaftsstandort Dortmund mit „hervorragenden Jobaussichten“ für die künftigen Absolvent*innen. „Sie haben sich entschieden, hier an der Fachhochschule zu studieren, und ich kann Ihnen sagen: Das ist genau die richtige Entscheidung“, sagte Sierau. Er forderte die Erstsemester zugleich auf, sich aktiv in die Stadtgesellschaft einzubringen.

Für die neuen Studierenden im Studienjahr 2020 stand zunächst aber die Orientierung im Fokus. Nach 45 Minuten Live-Show mit unterhaltsamer Moderation von Poetry Slammer Rainer Holl ging es für die Erstsemester virtuell in den Fachbereichen weiter. Studierende beantworteten in Video-Chats Fragen zu Stundenplänen und Vorlesungen. Im interaktiven Online-Escape-Room konnten die Erstsemester gemeinsam und zugleich auf Distanz spielerisch die FH Dortmund erleben.

Bildzeile: Erstsemesterbegrüßung digital: Rektor Prof. Dr. Wilhelm Schwick wandte sich per Livestream an die neuen Studierenden an der FH Dortmund.

Foto: FH Dortmund / Benjamin Gottstein

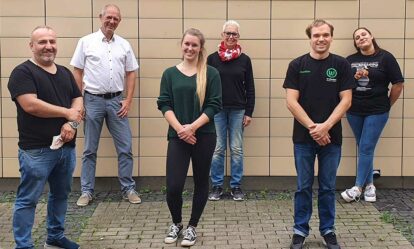

Vereinbarung unterzeichnet: Neue Planungssicherheit für die Jugendarbeit

Oberbürgermeister Ullrich Sierau und Jugenddezernentin Daniela Schneckenburger sowie Mitglieder der Vorstände des Jugendringes Dortmund und der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der offenen Jugendarbeit in Dortmund (AGOT) haben Ende Oktober die Vereinbarungen zur Förderung der Träger für eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit in den nächsten fünf Jahren unterzeichnet

Das seit den 1990er Jahren mit allen Beteiligten gemeinsam entwickelte Fördersystem war das bundesweit erste seiner Art und hat sich seitdem zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Die Träger der Jugendverbandsarbeit und offenen Kinder- und Jugendarbeit erhalten durch die Vereinbarungen abermals eine langfristige Planungssicherheit. Die inhaltlichen Ziele und Angebote in den Arbeitsfeldern sind einvernehmlich zwischen der Stadt Dortmund als dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe und den freien Trägern abgestimmt.

Die Gesamtfördersumme beträgt rund 1,9 Mio. Euro jährlich. Davon erhalten der Jugendring Dortmund mit den angeschlossenen Jugendverbänden rund 878.000 Euro und die Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der offenen Jugendarbeit rund 1,1 Mio. Euro. Auf diese Fördersummen verständigten sich die Vertragspartner einvernehmlich.

Die Förderung des Jugendringes Dortmund und der anerkannten Dortmunder Jugendverbände wird bereits seit 1994, die der AGOT seit 1999 in Fünfjahresverträgen geregelt. Für den Jugendring Dortmund und die Mitgliedsverbände stellen diese kontinuierlichen Vereinbarungen Planungssicherheit für ihre Arbeit her. Dies bedeutet eine große Unterstützung in der Durchführung von Angeboten und Projekten in der Jugendverbandsarbeit. Der Jugendring Dortmund wird dadurch zu einem verlässlichen Partner für Kinder und Jugendliche.

Im Jugendring Dortmund und den Dortmunder Jugendverbänden machen Kinder und Jugendliche an vielen Stellen Erfahrungen mit praktischer und gelebter Demokratie. In Beteiligungsprojekten erfahren sie, dass ihr Wort zählt und dass aus Ideen und Beschlüssen Wirklichkeit werden kann.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erinnerungsarbeit, in deren Rahmen sich viele junge Menschen für Menschenrechte und gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus engagieren.

Die Einrichtungen der Mitglieder der AGOT sind an mehr als 400 Stunden in der Woche geöffnet, abends und an den Wochenenden. Somit werden professionell begleitete Freizeitangebote direkt vor Ort in den Stadtbezirken ermöglicht. Die pädagogischen Angebote der Mitglieder der AGOT stellen darüber hinaus die Beteiligung junger Menschen, die Partizipation, die Prävention, Integration und Emanzipation sowie die Gleichstellung von Jungen und Mädchen in den Fokus.

Bildzeile: v.l. Ralf von Gratowski (Kassierer Jugendring), Oberbürgermeister Ullrich Sierau, Reiner Spangenberg (stellv. Vorsitzender Jugendring), Regina Kaiser (Beisitzerin Jugendring), Daniela Schneckenburger (Dezernentin für Schule, Jugend und Familie), Uwe Ihlau (Geschäftsführer Jugendring).

Foto: Roland Gorecki/Dortmund Agentur

Flüchtlingskindern Raum für gesunde, kindgerechte Entwicklung geben

Projekt „Eltern stärken – international“ erhält schul.inn.do-award 2020

Der schul.inn.do-award 2020 geht in diesem Jahr an das Projekt „Eltern stärken – international“ des Diakonischen Werks Dortmund und Lünen gGmbH. „Wir zeichnen ‚Eltern stärken – international‘ insbesondere für die nachhaltige und respektvolle Unterstützung von Flüchtlingsfamilien aus. Mittels interkulturellen Dialogs und Austausches rund um das Thema Erziehung stärken die Projekt-Mitarbeiter die Eltern in ihrer Rolle und ermöglichen den Kindern damit ihren Schulalltag und ihre Freizeit unbeschwert erleben zu können“, begründet Martina Blank, Vorstandsvorsitzende des schul.inn.do e.V., die Preisvergabe. Der Award ist mit 1.500 Euro dotiert.

Circa ein Drittel der geflüchteten Menschen in Deutschland sind Kinder. Sie erleben hier auf der einen Seite Schutz vor Krieg und Vertreibung. Auf der anderen Seite ist ihr Alltag von großer Unsicherheit geprägt. Kinder sind oft besonders von den Folgen schwieriger Fluchterfahrungen betroffen, beispielsweise in Form von Traumatisierungen der Familie. Viele Eltern nehmen zwar ihre Rolle der Erziehung wahr, sind mit den Anforderungen des neuen Kulturkreises aber nicht vertraut. Mangelnde Sprachkenntnisse verstärken die Unsicherheit. Des Weiteren leiden sie selbst oft unter gesundheitlichen Folgen ihrer Erlebnisse, sodass ihre Kapazitäten zur Förderung der Kinder eingeschränkt sind.

„Durch den Besuch von Kindergärten und Schulen werden Kinder wesentlich schneller in die lokale Gesellschaft integriert als ihre Eltern. So können sie schneller Kontakte zu Menschen und der örtlichen Kultur knüpfen sowie eine neue Sprache lernen. Das hat zur Folge, dass die Mädchen und Jungen in ihren Familien wichtige Aufgaben, wie Übersetzungstätigkeiten und die Begleitung zu Ämtern übernehmen müssen“, berichtet Martina Herold, Projektkoordinatorin der Stabsstelle Migration und Integration des Diakonischen Werks. „Diese Aufgaben gehen mit viel Verantwortung einher. Oft übersteigt das Maß der Anforderungen ein für Kinder leistbares Pensum. Raum für eine gesunde, kindgerechte Entwicklung bleibt wenig.“

Konkrete Umsetzung

Pädagogische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von „Eltern stärken – international“, das seinen Sitz im von der Diakonie betriebenen Nachbarschaftstreff „NebenAn“ in Westerfilde hat, nehmen über verschiedene Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten Kontakt zu den Familien auf. Sie sprechen verschiedene Sprachen und stammen häufig selbst aus den Ländern der Geflüchteten. Zunächst gilt es, Hilfe beim Ausfüllen und Übersetzen von Briefen der Schule, verschiedener Ämter oder Vermietenden zu leisten. Im gegebenen Einzelfall wird über Unterstützungsangebote informiert bzw. über konkrete Lösungsansätze gesprochen. Schrittweise wird Vertrauen aufgebaut. Dadurch werden Voraussetzungen geschaffen, sich persönlichen Themen rund um Problematiken und Ressourcen der Erziehung nähern zu können.

In anschließenden wöchentlichen Treffen sprechen die Pädagoginnen und Pädagogen mit den Familien über Erziehung, Ernährung, Bewegung, kindgerechte Beschäftigungen, Umgang mit Medien und vieles mehr. Es werden Ideen für geeignete Eltern-Kind-Aktionen gesammelt und auch immer wieder gemeinsame Ausflüge in die nahe Umgebung unternommen. „Damit soll die Möglichkeit eines Austauschs untereinander und mit den Pädagoginnen geschaffen werden, in dem die geflüchteten Menschen von ihren Gefühlen und von ihrer Grundhaltung erzählen können, ohne Bewertung und Bevormundung. Durch das Ankommen in der eigenen Gefühlswelt und anschließender Reflexion bekommen die Eltern die Möglichkeit sich selbst und auch ihre Kinder besser zu verstehen“, so Herold.

Im Verein schul.inn.do e.V. engagieren sich seit 2001 Vertreter aus Bildungseinrichtungen und Unternehmen für eine zukunftsorientierte Bildung und den Aufbau regionaler Bildungsnetzwerke in Dortmund. Zu den selbst gewählten Aufgaben zählt die Unterstützung innovativer Schulprojekte in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Schule.

www.schulinndo.de

Das Projekt „Eltern stärken – international“ wurde mit dem schul.inn.do-award 2020 ausgezeichnet. Darüber freuen sich v.l.n.r.: Martina Herold, Projektkoordinatorin der Stabsstelle Migration und Integration des Diakonischen Werks Dortmund und Lünen gGmbH, Martina Blank, Vorsitzende schul.inn.do e.V., Stefanie Gerszewski, stellv. Vorsitzende schul.inn.do e.V., Sabine Hirsch, Projektteam „Eltern stärken – international“, Saadiye Mola- Khalil, Projektteam „Eltern stärken – international“, sowie Manfred Hagedorn, Geschäftsführer schul.inn.do e.V.

Foto: Stephan Schütze

OB Ullrich Sierau: „Neuer Landschaftsplan unterstützt massiv das Ziel einer nachhaltigen Stadtentwicklung“

Der neue Landschaftsplan Dortmund ist nun rechtskräftig. Oberbürgermeister Ullrich Sierau hat heute die Bekanntmachung des Plans, der während seiner Amtszeit erstellt wurde, unterschrieben.

Den für den gesamten baulichen Außenbereich geltenden Plan hatte der Rat der Stadt am 18.06.2020 als Satzung beschlossen. Nach der ohne Beanstandungen erfolgten Prüfung durch die Höhere Naturschutzbehörde bei der Bezirksregierung in Arnsberg löst der neue Landschaftsplan damit die drei bis dato gültigen Landschaftspläne Dortmund-Nord, -Mitte und -Süd nach nunmehr 30 bzw. 20 Jahren Laufzeit ab. Er weist über 1000 Hektar mehr an Naturschutzgebieten aus als seine Vorgänger. Sie haben jetzt einen Anteil von 10,56 Prozent am gesamten Stadtgebiet.

Seit 2013 wurde kontinuierlich an der Neuaufstellung des Landschaftsplanes gearbeitet. Die Neuaufstellung des Landschaftsplans Dortmund wurde mit Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen zu 80 Prozent der entstandenen Planungskosten finanziell gefördert. Der Fachplan fußt auf einer Vielzahl europäischer, bundes- und landesrechtlicher Gesetze und Vorgaben. Unter aktivem Einbezug und unter sehr reger Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, Verbänden, Behörden und Trägern öffentlicher Belange ist ein umfassendes Planwerk entstanden.

Für die Förderung der biologischen Vielfalt und zum Schutz seltener und sensibler Tier- und Pflanzenarten finden sich im Landschaftsplan verschiedene Maßnahmen: Die Anlage, Pflege und Wiederherstellung von Feuchtbiotopen, Streuobstwiesen, Brachen und Grünlandflächen sowie die Pflanzung von Baumreihen und Hecken.

„Das Hauptaugenmerk des Landschaftsplan liegt auf dem Erhalt des Ökosystems als Lebensgrundlage für Mensch und Fauna“, so Oberbürgermeister Ullrich Sierau. „Die festgesetzten Maßnahmen dienen einerseits dem Erhalt und der Förderung der Tier- und Pflanzenwelt, gleichzeitig dem Klimaschutz. Der Landschaftsplan unterstützt damit zudem maßgeblich das Ziel einer nachhaltigen Stadtentwicklung.“

Grundlegend für die Wirksamkeit des Landschaftsplanes ist nicht nur sein Maßnahmenkatalog, sondern auch die Beachtung der festgesetzten Ge- und Verbote. Hierbei ist jede*r Einzelne wichtig und dazu aufgerufen, seinen Beitrag zu leisten.

Die Hundeanleinpflicht ist nun für alle Dortmunder Naturschutzgebiete und geschützten Landschaftsbestandteile klar geregelt. Grundsätzlich gilt: Mit dem Hund zusammen auf den Wegen bleiben („Wegegebot“). Außerhalb des Waldes sind Hunde in Naturschutzgebieten und geschützten Landschaftsbestandteilen immer an der Leine zu führen. Im Wald – auch wenn dieser als Naturschutzgebiet oder geschützter Landschaftsbestandteil ausgewiesen ist – besteht die Anleinpflicht nicht, wohl aber das Wegegebot zum Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen.

In den Naturschutzgebieten und geschützten Landschaftsbestandteilen sollen an Rändern von Gewässern und Wegen krautreiche Säume entwickelt werden. Auf Grünlandflächen gibt es Einschränkungen in Bezug auf die Düngung und ein Pestizidverbot auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Das kommt vor allem der Tier- und Pflanzenwelt zugute. Durch die extensive Nutzung werden krautige Pflanzen gefördert, von denen sich verschiedene Insekten ernähren, die wiederum Nahrungsquelle der Vögel unserer Feldflur und des Waldes sind.

Eine ökologisch orientierte Waldpflege soll den Altholzanteil erhöhen, die Naturverjüngung und den Struktur- und Artenreichtum der Wälder fördern. Nicht nur Specht und Fledermaus finden hier ihre Heimat, auch viele verschiedene Moose, Flechten sowie Pilze.

Durch die Schutzgebietsausweisungen und die Umsetzung der Maßnahmen des Landschaftsplanes wird ein Flächennetzwerk geschaffen, welches verschiedene Lebensräume miteinander verbindet und einen sogenannten Biotopverbund bildet. Die Flächen erfüllen verschiedenartige Lebensraumfunktionen als Teil- oder Ganzjahreslebensraum wie Ansitz- und Nistplatz, Nahrungsraum, Deckungsmöglichkeit vor Witterung und Feinden sowie als Überwinterungsquartier.

Ziel des Biotopverbundes ist es, Flächen und Populationen von Tier- und Pflanzenarten miteinander zu vernetzen, um einer genetischen Verarmung und Isolation von Populationen entgegenzuwirken. Dafür macht sich Dortmund als Gründungsmitglied der „Kommunen für biologische Vielfalt“ stark.

Um an Gewässern die Störung für die regelmäßig brütenden und rastenden, teilweise sehr seltenen Vogelarten zu minimieren, sind im neuen Landschaftsplan zeitliche Einschränkungen der Jagd an einzelnen Gewässern in Naturschutzgebieten und geschützten Landschaftsbestandteilen vorgesehen. Die Ausbildung brauchbarer Jagdhunde ist durch gesonderte Regelungen gewährleistet.

Die jagdlichen Regelungen, im Einvernehmen mit Jagdinteressierten und Naturschützern getroffen, zeigen als gutes Beispiel, dass das Einbinden ehrenamtlich Wirkender in Planungsprozesse sehr konstruktiv und erfolgreich ist.

Mehr Informationen zum Landschaftsplan hat das Umweltamt der Stadt Dortmund ins Internet eingestellt – abrufbar unter www.umweltamt.dortmund.de.

Bildzeile: v.l. Dr. Uwe Rath (Leiter des Umweltamtes), Oberbürgermeister Ullrich Sierau, Sonja Terme (Abteilungsleiterin Umwelt- und Landschaftsplanung, Untere Naturschutzbehörde), Ludger Wilde (Planungsdezernent)

Foto: Roland Gorecki/Stadt Dortmund

Ehrenamtliches Engagement für die Artenvielfalt: Neuanpflanzungen im Loki-Schmidt-Garten

Gewöhnliche Moosbeere, Berg-Sandglöckchen, Schwarze Tollkirsche – diese und viele weitere heimische Wildpflanzen wurden im Loki-Schmidt-Garten des Botanischen Gartens Rombergpark zum Abschluss des Gartenjahres neu gepflanzt.

Zupfen, Harken, Zurückschneiden, Ausputzen sind normalerweise die monatlichen Aktivitäten der Beetpaten im Loki-Schmidt-Garten während der Gartensaison. »Die Arche«, wie der Garten auch genannt wird, will gehegt und gepflegt werden, um den Besuchern heimische Wildpflanzen in verschiedenen Lebensräumen präsentieren zu können. Darunter sind auch seltene und gefährdete Arten zu finden. Beim letzten Treffen wurde allerdings auch mal etwas Neues eingepflanzt – und das mit viel Freude. Denn im Laufe der Zeit verschwinden aus verschiedenen Gründen manche Pflanzen aus dem Bestand, das ist ganz normal. Daher beschloss das Team der ehrenamtlichen Gärtnerinnen und Gärtner des Loki-Schmidt-Gartens in diesem Jahr: »Wir möchten nachpflanzen – unsere Beete sollen wieder artenreicher sein!«

Gesagt, getan. Ende Oktober 2020 erhielt fast jedes Beet neue Pflanzen: Arten die inzwischen fehlten oder sich noch zu wenig ausgebreitet haben wurden aufgestockt. Das Ergebnis wird man zwar erst im nächsten Gartenjahr so richtig begutachten können, umso größer ist aber jetzt schon die Vorfreude. Finanziert wurden die Pflanzeneinkäufe von den Freunden und Förderern des Botanischen Gartens Rombergpark e.V.

Der Loki-Schmidt-Garten ist ein Projekt der Freunde und Förderer des Botanischen Gartens Rombergpark e.V. in Zusammenarbeit mit dem Botanischen Garten Rombergpark.

Bildzeile: Beetpaten des Loki-Schmidt-Gartens trafen sich zur Pflanzaktion.

Foto: Freundeskreis Botanischer Garten Rombergpark

Fabian Schmidt schließt Lehre als Produktdesigner mit Note 1 ab

Ausbildung an der Technischen Universität

Dortmund als guter Einstieg ins Studium

Fabian Schmidt hat seine Ausbildung an der TU Dortmund mit der Traumnote 1 abgeschlossen. Jetzt stehen ihm berufliche, aber auch akademische Türen weit offen: Im November nimmt er ein Maschinenbau-Studium an der FH Dortmund auf.

Vor seinem Abitur am Mallinckrodt-Gymnasium in Dortmund ging es Fabian Schmidt so wie vielen anderen: Er hatte keine rechte Vorstellung, wie es nach dem Schulabschluss weitergehen sollte. Abhilfe brachte seine Recherche im Internet: Er bewarb sich um einen Ausbildungsplatz als „Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion“, ein Beruf, dessen Abkürzung TPDMAK schon sperrig klingt. Nach bestandenem Auswahlverfahren nahm er die Lehre an der TU Dortmund auf, wo er schwerpunktmäßig an der Fakultät Maschinenbau bei Prof. Bernd Künne lernte.

Spannende Zeiten erlebt Schmidt in seiner Ausbildung: Er ist eingebunden in konkrete Projekte, zum Beispiel bei seiner Abschlussarbeit. Und der Lockdown am 16. März fällt in die Zeit seiner Vorbereitungen für die Abschlussprüfung Teil 2; der 22-Jährige wechselt wie die gesamte Fakultät ins Homeoffice.

Hier entsteht – in ständiger Rückkopplung mit den Ausbildern, aber auch mit seinem Projekt-Paten Thomas Kallenbach – sein „Gesellenstück“, wie früher die Abschlussarbeit genannt wurde. Schmidt konstruiert am Rechner ein Sicherungssystem, das das Verrutschen von Palletten verhindern soll, die in Containern transportiert werden und teilweise tausende Kilometer über die Meere schippern. Der Auszubildende entscheidet sich für dieses konkrete Projekt. Alternativ hätte er eine Aufgabe bearbeiten können, die die prüfende Industrie- und Handelskammer (IHK) ihm vorgelegt hätte. Der Ausgang des Verfahrens ist bekannt: Seine Ausbildung an der TU Dortmund schließt Fabian Schmidt mit der Note 1 ab. Dass seine Ausbildung wegen guter Leistung um ein halbes Jahr verkürzt wurde, ist dabei eine Selbstverständlichkeit.

„Wir waren ein glücklicher Jahrgang“, meint Schmidt. Und das gilt nicht nur für seine Berufsschulklasse. Die TU Dortmund hat ihn in ein befristetes Arbeitsverhältnis übernommen und ihm die Möglichkeit eröffnet, ab November seine Stundenzahl am Arbeitsplatz zu verringern und in der gewonnenen Freizeit zu studieren. Schmidt hat sich für ein Maschinenbaustudium an der FH Dortmund entschieden. „In den Alltag eines Maschinenbaustudenten habe ich während meiner Ausbildung schon hereingeschnuppert“, beschreibt er seine gute Ausgangsposition für das Studium. „Ich weiß, was mich erwartet, und bringe schon viel praktisches Wissen für das Studium mit.“ Wissen und auch Unterstützung durch die Fakultät: Sein Projekt-Pate Thomas Kallenbach ist nämlich auch den Weg über eine Ausbildung in der Fakultät und ein anschließendes Studium an Fachhochschule und Universität gegangen. Jetzt hat sich für ihn der Kreis geschlossen, und er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Maschinenbau der TU Dortmund – eine Laufbahn, die auch Fabian Schmidt machen könnte und für die ihm seine Ausbildung die besten Voraussetzungen bietet.

Bildzeile: Dieses Sicherungssystem hat Fabian Schmidt als Abschlussarbeit konstruiert.

Foto: Martina Hengesbach/TU Dortmund

Kaugummis für den Dortmunder Katzenschutzverein

Verein startete besondere Spendenaktion am Tag der schwarzen Katze

Katzenhalter und Tierfreunde sollten sich den 27. Oktober unbedingt im Kalender notieren, zumindest wenn es nach unseren britischen Nachbarn geht, die dieses Datum zu ihrem nationalen Tag der schwarzen Katze (engl. National Black Cat Day) erklärt haben.

So geht dieser Aktionstag auf eine Initiative der britischen Tierschutzorganisation Cats Protection aus dem Jahre 2010 zurück, die hiermit auf die niedrigen Adoptionsquoten von schwarzen Katzen aus Tierheimen aufmerksam machen möchte. Nur am Rande sei hier erwähnt, dass auch schwarze Hunde es, im Gegensatz zu Vierbeinern mit hellerer Fellfarbe, ähnlich schwer haben ein neues Zuhause zu finden. Das Negativimage der schwarzen Katze hat in Europa eine lange kulturhistorische Tradition, denn nach wie vor sehen viele Menschen in den Tieren einen schlechtes Zeichen bzw. einen Unglücksbringer. In Filmen und Büchern wird zudem kaum eine Hexe ohne die Gesellschaft einer schwarzen Katze gezeigt.

Diesen besonderen Tag hat der Dortmunder Katzenschutzverein e.V. als Startzeitpunkt einer ganz besonderen Spenden-Sammelaktion genommen: Ein restaurierter Kaugummiautomat im Stadtteil Hombruch gibt seit dem 27.Oktober für 50 Cent eine süße Erinnerung an die eigene Kindheit und das mit dem nostalgischen Flair einer Technik, die in deutschen Städten immer weniger zum Stadtbild gehört. Der Erlös dieser Aktion kommt dabei zu 100% den Dortmunder Samtpfoten zur Gute, und das aber unabhängig von der Fellfarbe.

Die Vorsitzende Dr. Gudrun Heinisch äußert sich hierbei klar zu den Herausforderungen mit denen der Verein gerade in dieser Jahreszeit zu kämpfen hat: „Unsere aktuellen Probleme liegen in diesem Jahr in der sehr hohen Anzahl der gemeldeten Tiere, insbesondere sind es Mutterkatzen mit ihren Kitten, die untergebracht und versorgt werden müssen. Wir brauchen zurzeit viel Kittenfutter für die Pflegestellen und das muss leider alles bezahlt werden“ so Heinisch und sieht auch mit einem kleinen Augenzwinkern weitere Einsatzmöglichkeiten, falls viele Dortmunder*innen sich für die Katzenhilfe mittels Kaugummi entscheiden sollten: „Vielleicht können wir mit den Einnahmen auch Zahnsanierungen von älteren Katzen unterstützen“.

Partner und Spender dieser Aktion ist der Dortmunder-Automatenerfinder Sebastian Everding, der mit seinem Bienenautomaten-Projekt zur Unterstützung von Wild- und Honigbienen bundesweite Bekanntheit erlangt hat. „Ich habe in den letzten Monaten mehr als hundert alte Kaugummiautomaten restauriert und in alle Winkel Deutschlands versendet, dabei kam mir die Idee auch mit einem aufgearbeiteten Kaugummiautomaten etwas Gutes zu bewirken und Spenden zu sammeln, so Everding und ergänzt seine Beweggründe, den Dortmunder Katzenschutzverein zu unterstützen: „Ich war selber einige Jahre im Vorstand eines Tierheims aktiv und habe dort viel Tierleid aber auch viele motivierte Tierschützer kennenlernen dürfen“.

Der Spenden-Kaugummiautomat hängt seit dem 26.Oktober an der Hauswand in der Kuntzestraße 75 in Dortmund-Hombruch. Die Kunstoffkapseln, welche der Verpackung der Kaugummis dienen, können direkt in die Sammelbox darunter für das fachgerechte Recycling eingeworfen werden.

Foto: Dortmunder Katzenschutzverein e.V.

Grüner Start ins Studium an der FH Dortmund

Architektur-Erstsemester pflanzen und hegen Bäume

200 Bäume haben die neuen Architektur-Studierenden der Fachhochschule Dortmund gepflanzt. Sie bilden den ersten Teil eines künftigen Stadtwalds in der Nähe zum FH-Campus an der Emil-Figge-Straße, der zu Beginn eines jeden Wintersemesters vergrößert wird. Mit der Aktion „ErstTrees“ will der Fachbereich Architektur den Fokus bereits zum Studienstart auf das Thema Nachhaltigkeit lenken.

„Holz ist unser einziger Baustoff, der nachwächst“, erklärte Prof. Ralf Dietz, Dekan des Fachbereichs Architektur, den Studienanfänger*innen. Der Umgang mit Ressourcen und die Wiederverwertung von Baumaterialien werden immer wichtiger in der Architekten-Ausbildung an der FH Dortmund. Denn allein in Deutschland ist der Bausektor für 30 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich, vor allem durch die Produktion von Baustoffen. Studierende sollen bereits bei der Planung von Gebäuden berücksichtigen, welche nachhaltigen Ressourcen sie nutzen und wie Materialien wiederverwendet werden können.

Für das Projekt „ErstTrees“ hat das Grünflächenamt der Stadt Dortmund eine gut 3500 qm große Fläche in der Nähe der FH Dortmund zwischen Dorstfelder Allee und Emscherpfad zur Verfügung gestellt. Die nächsten zehn Jahre werden die jeweiligen Erstsemester hier gemeinsam Bäume pflanzen und pflegen, betreut von Guido Kollert, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FH Dortmund, und seinem „TreemTeam“. Die Aktion soll auch die Identifikation mit der FH Dortmund stärken. „Eines Tages kommt ihr vielleicht mit eurer Familien wieder und sagt: ‚Diesen Baum habe ich gepflanzt, hier hat es begonnen‘“, gab Projektinitiator Guido Kollert den Studierenden mit auf den Weg und verteilte die Spaten. Gepflanzt wurden Hainbuchen, Vogelbeeren und Esskastanien.

Inhaltlich wird das Projekt vom Grünflächenamt der Stadt Dortmund unterstützt. „Im Zuge des immer stärker spürbaren Klimawandels ist es ein wichtiges Zeichen junger Menschen sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen“, sagt Landschaftsarchitekt Heiko Just, stellvertretender Amtsleiter des Grünflächenamtes. „Die Baumpflanzaktion beruht zudem nicht nur auf einem wissenschaftlichen Ansatz, sondern schafft durch das eigene Pflanzen eines Baumes durch die Studierenden einen greifbaren nachhaltigen Bezug zu diesem Thema, aber auch zur FH und der Stadt Dortmund.“

Angesichts der Corona-Pandemie war die Aktion für die Studienanfänger*innen eine gute Chance ihre Kommilitonen außerhalb digitaler Videokonferenzen zu treffen – draußen und mit Maske. Um alle Hygieneregeln einzuhalten, wurde die Aktion auf vier Tage mit jeweils etwa 40 Studierenden verteilt. Jedes Jahr beginnen etwa 150 angehende Architekt*innen ihr Studium an der FH Dortmund.

Bildzeile: Architektur-Erstsemester der Fachhochschule Dortmund haben 200 Bäume gepflanzt. Das Projekt „ErstTrees“ verstärkt den Blick auf das Thema Nachhaltigkeit im Studium.

Innenstadt-Ost-LINKE folgen Aufruf der Tierschutzpartei

In diesem Herbst ist es für Eichhörnchen besonders schwierig für den Winter vorzusorgen. Die Tierschutzpartei, die seit dem 1. November auch zur Ratsfraktion der Linken gehört, hatte deshalb dazu aufgerufen den Eichhörnchen zu helfen, indem man Nüsse für sie auslegt.

Diesem Aufruf ist nun DIE LINKE in der Innenstadt-Ost gefolgt. „Gerade in unserem Stadtbezirk mit Ostfriedhof, Westfalenpark und Stadewäldchen tummeln sich zahlreiche der schützenswerten Tiere“, erklärte Jan Siebert, Sprecher der Bezirksgruppe Innenstadt-Ost der Partei DIE LINKE und neugewählter Bezirksvertreter. Die Partei, die sich den Schutz der Armen und finanziell schlechter Gestellten auf die Fahnen geschrieben hat, kümmerte sich kurzerhand auch um die Eichhörnchen. Gemeinsam verteilten die LINKEN Walnüsse und Haselnüsse, um den Tieren zu helfen.

Foto: Die Linke Dortmund

Vorstand der Gesellschaft für Westfälische Wirtschaftsgeschichte für drei Jahre einstimmig im Amt bestätigt

Für drei weitere Jahre zum Vorsitzenden der Gesellschaft für Westfälische Wirtschaftsgeschichte (GWWG) gewählt wurde jetzt Dr. Ansgar Fendel, Geschäftsführer der REMONDIS Assets & Services GmbH & Co. KG und Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Dortmund, auf der GWWG-Mitgliederversammlung. Ebenfalls einstimmig im Amt bestätigt wurden Jürgen Wannhoff, Vizepräsident und Vorstandsmitglied des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe, als stellvertretender Vorsitzender, Martin Eul, Vorstandsvorsitzender der Dortmunder Volksbank eG, als Schatzmeister und Dr. Karl-Peter Ellerbrock, Direktor der Stiftung Westfälisches Wirtschaftsarchiv, als Geschäftsführer.

In den erweiterten Vorstand, dem 41 Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur angehören, wurden neu gewählt Carsten Harder, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dortmund, Sandra Pohl, Fachdezernentin Geschichte bei der Bezirksregierung Arnsberg, Dirk Schaufelberger, Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Dortmund, René Scheer, Vorsitzender des Vorstands der Kulturstiftung Dortmund und Nicole Werhausen, Vorstandsvorsitzende der Werhausen AG und stellvertretende Vorsitzende der Wirtschaftsjunioren bei der IHK zu Dortmund. Für seine langjährigen Verdienste wurde Prof. Dr. Ottfried Dascher, der in diesem Jahr dem Vorstand seit 50 Jahren angehört, zum Ehrenmitglied der Gesellschaft gewählt.

Die Gesellschaft für Westfälische Wirtschaftsgeschichte wurde 1951 auf Initiative der IHK zu Dortmund gegründet und fördert die Arbeit des Westfälischen Wirtschaftsarchivs. Sie gibt zwei renommierte wissenschaftliche Buchreihen heraus und veranstaltet regelmäßig Vorträge, Tagungen und Kolloquien. Das Netzwerk umfasst heute über 600 Mitglieder, darunter zahlreiche Unternehmen, Forschungseinrichtungen und interessierte Bürgerinnen und Bürger.

Bildzeile: Der GWWG-Vorstand 2020 v.l. Dr. Karl-Peter Ellerbrock, Marin Eul und Dr. Ansgar Fendel. Das Foto stammt aus dem Jahr 2019 und wurde somit vor Ausbruch der Pandemie aufgenommen.

Foto: IHK Dortmund

DOGEWO21: Neue Balkone, Farben und Dächer in der Lüdinghauser Straße in Eving

Die DOGEWO21-Mieter*innen der 36 Wohnungen in der Lüdinghauser Straße 28 – 38 im Stadtteil Eving können sich über neue Balkone freuen. Vom Erdgeschoss bis zur zweiten Etage verfügen die sechs Häuser jetzt über 2×3 Meter große Anstellbalkone. Im Zuge der Maßnahme wurden die Fenster im Balkonbereich erneuert und Balkontüren eingebaut.

Außerdem hat DOGEWO21 alle Dächer sowie die Vordächer der Häuser saniert und die Fassaden haben einen neuen Farbanstrich erhalten. Die im Juni begonnenen Arbeiten sind nahezu abgeschlossen.

Aktuell werden die Außenanlagen bis voraussichtlich Ende des Jahres wiederhergestellt, sofern keine witterungsbedingten Verzögerungen entstehen.

Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme liegen bei knapp 640.000 Euro.

Info: Mit über 16.300 Wohnungen zählt DOGEWO21 zu den größten Vermietern in Dortmund. 2020 investiert das Unternehmen insgesamt 34,5 Millionen Euro in Neubauprojekte, Modernisierung und Instandhaltung. DOGEWO21 baut allein in diesem Jahr fast 190 neue Balkone an ihre Häuser in Eving, Huckarde und Dorstfeld an.

Bildzeile: Herbst vor’m neuen Balkon in der Lüdinghauser Straße 28-38.

Foto: DOGEWO21

Sportwelt Dortmund setzt Sanierungsarbeiten um

Erneuerungen im Freibad Volkspark in vollem Gange

Wer kennt ihn nicht? Den Sprungturm im Freibad Volkspark. Ein Wahrzeichen, das unter Denkmalschutz steht und leider schon länger nicht genutzt werden konnte. Doch nun nutzt die Sportwelt Dortmund gGmbH die Wintersaison und lässt den Sprungturm sanieren. „Das Gerüst steht bereits und die Betonarbeiten erfolgen in den nächsten sechs Wochen. Im Frühjahr wird dann ein komplett neues Geländer gebaut“, spricht Geschäftsführer Jörg Husemann über die Planungen und fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, dass wir zur kommenden Saison den Sprungturm wieder in Betrieb nehmen und den Gästen so wieder eine Attraktion bieten können.“ Vom 10m-Sprungbrett darf allerdings weiterhin nicht gesprungen werden, da die Beckentiefe nicht mehr ausreichend ist. „Aber auch für dieses Problem arbeiten wir an einer Lösung und haben schon einige kreative Ideen, wie wir die 10m-Plattform nutzen können.“, so Husemann. Auch zusätzliche Arbeiten und Verschönerungen sind in dem

Traditionsbad am Stadion vorgesehen. So soll der Bereich des Planschbeckens sowie die Bodenplatten um das Schwimmbecken einige Neuerungen erfahren und so attraktiver werden.

Arbeiten im Hallenbad Hombruch in den letzten Zügen

Auch die Hallenbäder der Sportwelt Dortmund erleben derzeit zahlreiche Sanierungsmaßnahmen. Nachdem das Hallenbad Brackel vor einigen Wochen bereits in neuem Glanz eröffnen konnte, befinden sich die Arbeiten im Hallenbad Hombruch nun auch in den letzten Zügen. Die Duschen wurden komplett neu gefliest und insbesondere das Dach wurde umfassend saniert. Neue Isolierungsplatten zieren bereits das gesamte Dach und auch eine Solaranlage ist weiterhin geplant.

Die Verzögerungen aufgrund der unbeständigen Witterung hat die Sportwelt Dortmund nicht ungenutzt gelassen. „Eigentlich wollten wir die Arbeiten schon früher beendet haben und das Bad wiedereröffnen. Aufgrund der Verzögerungen konnten wir aber auch im Innenbereich noch einige zusätzliche Maßnahmen durchführen. Unter anderem wurden die Deckenabhängungen und Abwasserleitungen neu gemacht und auch der Eingangsbereich wird deutlich moderner aussehen“, berichtet Husemann. „Ein genauer Eröffnungstermin kann noch nicht genannt werden, aber wir sind zuversichtlich, bald auch wieder Gäste in Hombruch in Empfang nehmen zu können“, fügt Pressesprecherin Sonja Schöber hinzu.

Bildzeile: Sanierungsarbeiten am Sprungturm im Freibad Volkspark.

Foto: Sportwelt Dortmund gGmbH

Auszeichnung für die Gestaltung der Grünflächen des Straßenzuges Londoner

Bogen

Die Ausbildungsabteilung des Grünflächenamtes hat von der Stiftung

„Lebendige Stadt“ eine Auszeichnung für nachhaltige Gestaltung bekommen. Im

Februar 2020 wurden in der Straße Londoner Bogen über 80 Bäume gepflanzt.

Damit einhergehend sind auch die Baumscheiben und Grünflächen saniert und neu bepflanzt worden.

Die gesamte Maßnahme war als großes Projekt angelegt, das von den

Auszubildenden des Grünflächenamtes mit ihren Ausbildern und

Praxisanleitern gemeinsam von der Planung bis zur Pflanzung in Eigenregie

realisiert wurde. Von der Auswahl der Zukunftsbäume bis zur optischen und

nachhaltigen Gestaltung der Grünflächen mit einer Vielzahl

unterschiedlicher Stauden usw. als Zielvorgabe, wurden alle Schritte des Projektes über die Ausbildung abgewickelt. Selbst die Präsentation während

der Durchführung, mit einem Besuch von Oberbürgermeister Ullrich Sierau und

vielen Anliegern, waren Bestandteil des Projekts.

Nun gab es noch eine verspätete Anerkennung. Die Maßnahme wurde als

Nachhaltigkeitsprojekt bei der Stiftung „Lebendige Stadt“ angemeldet und

mit einer Auszeichnung belohnt. Die damit verbundene Urkunde, die nun einen Ehrenplatz bei den Auszubildenden bekommt, wurde im passenden Umfeld

„Londoner Bogen“ vor Ort von der Amtsleitung des Grünflächenamtes Ulrich Finger an den verantwortlichen Ausbildungsleiter Sebastian Prozybot und dem stellvertretenden Bezirksleiter Marcus Wedemann übergeben.

Auch die Anlieger des „Londoner Bogens“ sind mit der Gestaltung sehr

zufrieden. Nach einer Entwicklungsphase zeigte sich bereits im Frühsommer ein wunderschönes, farbenfrohes Bild der Grünflächen, die auch der Biodiversität voll und ganz gerecht werden.

Bildzeile: Ausbildungsleiter Sebastian Prozybot (links) und der

stellvertretende Bezirksleiter Marcus Wedemann (rechts).

Foto: Stadt Dortmund

Neue Ehrung: Ausbildungssiegel für besonders aktive Betriebe

Drei Handwerksbetriebe gehören zu den ersten im Kammerbezirk

Dortmund

Besondere Ausbildungsleistungen von Mitgliedsunternehmen aus dem Kammerbezirk Dortmund sollen mit einer neuen Auszeichnung stärker ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden: Dem Ausbildungssiegel der Handwerkskammer (HWK) Dortmund.

„Die Ausbildung eines jungen Menschen ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die viel Zeit und Energie innerhalb eines Unternehmens bündelt“, sagt Berthold Schröder, Präsident der Handwerkskammer (HWK) Dortmund. „Aber die Investition lohnt sich. Denn der Erfolg von morgen hängt maßgeblich davon ab, ob heute ausreichend Fachkräfte qualifiziert werden. Mit dem Ausbildungssiegel möchten wir den Betrieben danken, die sich bei der Ausbildung junger Nachwuchshandwerker besonders engagiert haben und damit maßgeblich zur Fachkräftesicherung beitragen. Wir brauchen solche Vorbilder!“

BACKSTAGE HAIRDESIGN by Annika Diephuis

2008 gründete Annika Grau (Nachname ihres Ehemannes) als eine der jüngsten Friseurmeisterinnen Dortmunds ihren Betrieb. Von Beginn an hat sich die Inhaberin um die Gewinnung von Auszubildenden bemüht: So nahm sie 2009 beispielsweise an der ProSieben-TV-Sendung „Deine Chance – 3 Bewerber, 1 Job“ teil. Laura Hadasch, die damals den Ausbildungsplatz ergattern konnte, ist heute immer noch im Unternehmen von Annika Grau beschäftigt. Derzeit absolvieren eine Dame (3. Jahr) sowie zwei junge Herren aus Syrien (1. Jahr) ihre Friseurausbildung im Salon. Annika Grau: „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, für qualifizierten Nachwuchs zu sorgen und so dem Fachkräftemangel entgegen-zuwirken. Die Ausbildung junger Menschen trägt auch dazu bei, dass wir selbst up-to-date bleiben und nicht zuletzt auch durch die innovativen Ideen der Azubis zur Weiterentwicklung des Berufes beitragen. Es bereitet mir Freude, junge Menschen auf ihrem Weg ins Berufsleben zu unterstützen und das weiterzugeben, was mich selbst erfolgreich gemacht hat. Jungen Menschen eine berufliche Perspektive bieten zu können, macht mich glücklich. Da ich selbst jung die Meisterschule besucht habe und mich selbstständig gemacht habe, bin ich den jungen Menschen gerne ein Vorbild dafür, dass es sich lohnt, Ziele zu haben und diese zu verfolgen.“

Tischlerei freiformat Stefan Winnemöller und Jonas Scholz GbR Stefan Winnemöller und Jonas Scholz bilden das Team der Tischlerei freiformat mit Sitz in Dortmund. Die beiden Tischlermeister haben sich auf den individualisierten Möbelbau spezialisiert und fertigen zum Beispiel Garderoben und Dachschrägenschränke an. Seit 2013 bilden sie im Tischlerhandwerk aus, vier Azubis lernen aktuell in der Tischlerei.

Stefan Winnemöller: „Wir bilden gerne aus, weil es uns wichtig ist, jungen Leuten eine gute Ausbildung zu bieten und ihnen etwas beizubringen. Heute ist es selten geworden, dass sie sich für eine Karriere im Handwerk entscheiden, was sich auch im Fachkräftemangel widerspiegelt. Mit einer guten Ausbildung bestärkt man sie in ihrer Berufswahl. Es ist ein schönes Gefühl, das eigene Wissen und Können an sie weiterzugeben und dann zu sehen, dass sie die Freude an der Arbeit mit uns teilen. Wenn unsere Azubis zufrieden sind, sind wir es auch. Unsere Azubis bauen im Betrieb von Anfang an mit. Gerne übernehmen wir die jungen Leute nach ihrer Ausbildung, weil wir wissen, was sie danach alles können.“

Sanitätshaus Kraft – Emil Kraft & Sohn GmbH & Co. KG Seit fast 108 Jahren existiert das durch den Orthopädie- und Chirurgietechnikermeister Emil Julius Kraft gegründete Sanitätshaus Kraft in Dortmund. 1973 übernahm Orthopädiemechanikermeister Jochen Kraft die Führung, Klaus Kraft 1975 die kaufmännische Leitung. Seit 1989 bildet das Unternehmen in der Orthopädietechnik, seit 1992 Orthopädieschuhmacher aus. Auch eine Ausbildung zum Fachverkäufer im Sanitätsfachhandel und Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/f/d) ist möglich. Derzeit beschäftigt das Sanitätshaus 11 Azubis. Peter Kraft (Assistent der Geschäftsführung): „Es ist uns ein besonderes Anliegen, jungen Menschen eine Perspektive und Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Wir investieren in die Qualifikation unseres eigenen Nachwuchses, bringen damit auch Ideen und Impulse einer neuen Generation ins Unternehmen. Für uns ist die Ausbildung im eigenen Unternehmen die beste Art, qualifizierte und motivierte Mitarbeiter zu erhalten, die die speziellen Anforderungen des Betriebes heute und in Zukunft kennen und erfüllen. Gerade in den handwerklichen Bereichen bleiben Auszubildende über Jahrzehnte, einige sogar ihr gesamtes Berufsleben im Unternehmen. Falls sich doch mal jemand anderweitig umschauen möchte, ist die Rückkehrquote immens hoch.“

Das Ausbildungssiegel der Handwerkskammer Dortmund kann verliehen werden, wenn sich das Handwerksunternehmen vorab mit einem maximal dreiseitigen Motivationsschreiben beworben hat, in dem die Besonderheiten des Ausbildungsbetriebs herausgestellt werden. Alternativ kann auch ein Handyvideo eingereicht werden, in dem der Betrieb kurz vorgestellt wird (maximal 2 Minuten) sowie ein kurzer Steckbrief, der das Gewerk sowie die Anzahl der Mitarbeiter, Auszubildende und Ausbilder enthält.

Weitere Infos zum Ausbildungssiegel www.hwk-do.de/ausbildungssiegel

Bildzeile: Sanitätshaus Kraft v.l.: Auszubildende zur Orthopädietechnikmechanikerin Tamika Igel, Orthopädietechnikmeister Andreas König, Peter Kraft (Assistent der Geschäftsführung) und HWK-Ausbildungsberater Jörg Hamann.

Foto: HWK Dortmund/Andreas Buck

Kommunales Integrationszentrum und Unverpacktladen Frau Lose verteilen nachhaltige Tüten an Kita-Kids

Das Dortmunder kommunale Integrationszentrum vertreten durch Bianca Rammert und der Unverpacktladen Frau Lose verteilte nachhaltige Tüten an die Kinder der Kindertagesstätte Bornstraße mit Mal- und Schreibuntensilien, Spielsachen und Snacks in Schraubgläsern wie Sultaninen und Nüsse – fair, bio und lose.

Bildung für nachhaltige Entwicklung ist im gesamten Bildungsbereich von besonderer Bedeutung, um junge Menschen zu befähigen, die Zukunft zu gestalten. Daher möchte das Kommunale Integrationszentrum der Stadt Dortmund Erzieher*innen und Lehrer*innen in diesem wichtigen Themenfeld unterstützen und arbeitet kooperativ mit verschiedenen Einrichtungen zusammen.

Die KiTa Bornstraße freut sich über die Möglichkeit gemeinsam mit Frau Lose weitere Wege der Nachhalitgkeit kennenzulernen und den Kindern nahezubringen. Julia Mohr vom Team Frau Lose erzählte über das Einkaufen ohne Verpackung und tauschte mit den Kindern Wissen über Plastik und Umweltverschmutzung aus. Besuche von Kindergruppen im Unverpacktladen sind geplant sobald es coronabedingt möglich ist.

Foto: Frau Lose Dortmund

DOGEWO21 schafft Parkraum durch Bau begrünter Garagen mit E-Anschluss in Benninghofen

Da Parkraum in der Siedlung rund um die Albinger Straße knapp ist, hat DOGEWO21 sich zum Neubau von 32 Garagen entschlossen. Das Wohnungsunternehmen hat den bestehenden Garagenhof in der Albinger Str. 1 um sechs weitere auf 34 Garagen erweitert. Zusätzlich wurde an der Albinger Str. 7 ein neuer Garagenhof mit 26 Garagen gebaut. In diesen 26 Garagen wurden zukunftsweisend die Anschlüsse für E-Ladestationen vorbereitet. Dazu zählen vorinstallierte Kabel sowie ein angegliederter Technikraum, in dem die Stromzähler installiert werden können. Bis zuzehn Fahrzeuge können zeitgleich geladen werden. Garagenmieter, die sich ein E-Auto anschaffen möchten, können sich z.B. an DEW21 wenden, um die notwendige weitere Infrastruktur wie Wallbox und Zähler von einer Fachfirma installieren zu lassen.