Es hat sich wieder einiges an Kurzmeldungen und Nachrichten zu den unterschiedlichsten Themen angesammelt, die nicht immer den Weg in den Blog finden. Wir wollen aber auch nicht, dass diese unerwähnt bleiben und untergehen. Daher haben wir uns überlegt, in unregelmäßigen Abständen Beiträge wie diese zu veröffentlichen – unter unserer Rubrik: „NAMEN UND NOTIZEN!“

Es hat sich wieder einiges an Kurzmeldungen und Nachrichten zu den unterschiedlichsten Themen angesammelt, die nicht immer den Weg in den Blog finden. Wir wollen aber auch nicht, dass diese unerwähnt bleiben und untergehen. Daher haben wir uns überlegt, in unregelmäßigen Abständen Beiträge wie diese zu veröffentlichen – unter unserer Rubrik: „NAMEN UND NOTIZEN!“

Hinweis: Wenn Sie auf die Fotostrecke gehen und das erste Bild anklicken, öffnet sich das Motiv und dazu das Textfeld mit Informationen – je nach Länge des Textes können Sie das Textfeld auch nach unten „ausrollen“. Je nachdem, welchen Browser Sie benutzen, können evtl. Darstellungsprobleme auftreten. Sollte dies der Fall sein, empfehlen wir den Mozilla Firefox-Browser zu nutzen.

Protest- und Fotoaktion zum Internationalen Frauentag.

Mehr Geld und Tarifbindung bei der AWO

Im Rahmen der laufenden Tarifrunde zwischen der Gewerkschaft ver.di und den Arbeitgebern der AWO in Nordrhein-Westfalen führten die Beschäftigten des AWO Minna-Sattler-Seniorenzentrums in Dortmund am Montag (8.3.) eine Protest- und Fotoaktion durch.

Am internationalen Frauentag setzen sie sich für eine Aufwertung der sozialen Berufe bei der AWO ein, die noch immer mehrheitlich von Frauen ausgeübt werden.

In der laufenden Tarifrunde fordert ver.di einen Mindestbetrag von 75 Euro, um die unteren Entgeltgruppen gezielt zu stärken.

„Auch bei der AWO zeigt die Pandemie deutlich, das Soziale Arbeit, Erziehung und Pflege für unsere Gesellschaft überlebenswichtig und oft weiblich sind. Diese Arbeit verdient es aufgewertet zu werden. Gleichzeitig arbeiten überwiegend Frauen in Teilzeit, oft ungewollt. Der Druck durch psychische Überlastung und Personalmangel ist groß. Wir brauchen deshalb dringend einen starken Tarifabschluss, der die Lücke zum TVöD schließt. Nur so kann die AWO als Arbeitgeber wettbewerbsfähig bleiben. Ein TVöD-light reicht uns nicht!“, erklärt Marc Kappler, Gewerkschaftssekretär ver.di Westfalen.

Bei der AWO in NRW sind rund 60.000 Menschen beschäftigt. Nur ca. 35.000 von ihnen fallen unter den Tarifvertrag AWO NRW. „Wenn in einem Unternehmen unterschiedliche Tarifverträge gelten, spaltet das die Belegschaften. Das sorgt für Unmut. Die Pandemie beweist, welchen Beitrag Tarifvertragsparteien zur Bewältigung der Krise leisten. Außerdem gibt es viele Betriebe der AWO in NRW, die gar nicht tarifgebunden sind. Wir fordern die Arbeitgeber deshalb auf, sich gemeinsam für die flächendeckende Tarifbindung einzusetzen – so wie es die AWO zu ihrem 100-jährigen Jubiläum verkündet hat. In NRW haben wir den AWO-Tarifvertrag“, mahnte Susanne Hille, ver.di Verhandlungsführerin für den AWO Tarifvertrag.

Die zweite Verhandlungsrunde findet am 17. März 2021 als digitaler Termin statt.

Foto: ver.di

Osterferien: Bau eines Solarkatamarans und CoBiKe 4.0-Workcamp im KITZ.do

Dortmund/NRW 05.03.2021: KITZ.do, das Kinder- und Jugendtechnologiezentrum Dortmund bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab 14 Jahren wieder das beliebte, viertägige Workcamp CoBiKe 4.0, diesmal unter dem Motto „Wir haben nur diese eine Stadt“ an. Das Workcamp zur Berufsorientierung steht ganz im Zeichen zukünftiger Stadtentwicklung: Vom Kleinstökosystem bis zu globalen Klimaphänomenen untersuchen und erforschen die Teilnehmer draußen in der Natur und in der Stadt die Zusammenhänge zwischen Boden, Gewässer und Klima. Welche Zusammenhänge wirken dabei auf das Stadtklima und wie wirkt sich Stadtklima auf das globale Klima aus? Dabei lassen sich eine Vielzahl von spannenden Berufsbildern entdecken, vom Klimamanager über Laborberufe bis hin zum Garten- und Landschaftbauer. Das Workcamp findet statt vom 29. März-1. April, täglich in der Zeit von 10:00-14:00 Uhr. Die Teilnahme ist dank der Förderung durch die Wilo Foundation kostenlos, eine Anmeldung unter www.kitzdo.de ist erforderlich und verbindlich.

Im Workshop Bau eines Solarkatamarans erbauen handwerklich begeisterte Kinder zwischen 9 bis 13 Jahren aus zwei gleichgroßen PET-Flaschen und einem Solarmodul – von DEW21 kostenlos zur Verfügung gestellt – ihren eigenen Solar betriebenen Katamaran. Der eintägige Workshop findet jeweils von 10:00 bis 13:00 Uhr am 6., 7., 8. und 9. April statt, eine Anmeldung unter www.kitzdo.de ist erforderlich, die Teilnahme kostenlos.

Als drittes Angebot begrüßt KITZ.do in der zweiten Ferienwoche wieder die Kinder der CLIMB-Lernferien. Vom 6.-9. April forschen, experimentieren und werken sie altersgerecht zu unterschiedlichen wissenschaftlichen Themen.

Ausführliche Informationen zu den Angeboten und Anmeldungen unter www.kitzdo.de oder telefonisch 0231 476 469 30 sowie unter info@kitzdo.de.

V.i.S.d.P.: Sylke Herberholt, Kommunikation KITZ.do, herberholt@kitzdo.de, 0231 476 469 30

Bildzeile: Im Workshop Bau eines Solarkatamarans erbauen handwerklich begeisterte Kinder ihren eigenen Solar betriebenen Katamaran.

Foto: DEW21

Gemeinschaftliches Gärtnern in den ‚Lütgegärten‘

In Lütgendortmund entstehen auf einem 2.500 Quadratmeter großen parkähnlichen Gelände am Wohn- und Pflegezentrum St. Barbara die „Lütgegärten“. Hier soll sich ein Projekt von Gemeinschaftsgärten im Stadtteil entwickeln, das Quartiersmanager Benedikt Gillich von der Caritas Dortmund betreut. Aktuell sucht er Familien und Gruppen mit Lust auf einen Garten in der Stadt.

Der Maulbeerbaum ist schon gepflanzt, die weißen und schwarzen Johannisbeeren auch. Benedikt Gillich steht im Beeren-Kreisel, einem von zehn Orten auf dem großen Areal, die im Rahmen des Projektes „Lütgegärten“ gestaltet werden. „Eigentlich hätten hier schon Familien mitarbeiten sollen“, erklärt er. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie sei das aber noch nicht möglich. So pflanzen derzeit die Mitarbeiter der Caritas-Dienstleistungsbetriebe die ersten neuen Bäume und Sträucher, weil die Natur nicht auf ein Ende von Kontaktbeschränkungen wartet.

Zugang zur Natur

Warten möchte auch Benedikt Gillich nicht und wirbt bereits jetzt im Stadtteil Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das Projekt, das modern auch als „Urban Gardening“ bezeichnet wird. Menschen, die nicht über einen eigenen Garten verfügen, sollen Natur im Stadtraum erfahren können. „Der Zugang zur Natur gehört zu einer gleichberechtigten Teilhabe am Alltag dazu“, erläutert der studierte Raumplaner. Gefördert wird das Projekt des Quartiersmanagements „Wir im Quartier“ und der Caritas Altenhilfe Dortmund GmbH aus Mitteln des Fonds für innovative Projekte des Erzbistums Paderborn und durch die Sparkasse Dortmund.

Neben dem Beeren-Kreisel befindet sich eine Wiesenfläche. „Diese werden wir als Ackerfläche nutzen“, kündigt Gillich an. Daran anschließend sollen Bienenvölker ihr Zuhause finden. Geplant sind außerdem ein Bauerngarten, Gemüse- und Hochbeete, ein Teich sowie eine Belebung der vorhandenen Streuobstwiese, des Grillplatzes und der Unterstände.

Bildung und Kultur

Natur, Begegnung, Bildung und Kultur soll das Projekt bieten. Dazu möchte der Quartiersmanager verschiedene Gruppen aus dem Stadtteil zusammenführen. Schulklassen könnten den Garten als außerschulischen Lernort nutzen, Familien eigenes Gemüse und Kräuter anbauen, Jugendgruppen, wie etwa Pfadfinder oder Messdiener, könnten Patenschaften für bestimmte Bereiche oder Bäume übernehmen. Auch Flüchtlinge aus den Unterkünften am Grevendicks Feld will Benedikt Gillich auf eine Mitarbeit in den „Lütgegärten“ ansprechen. Neben dem Gärtnern könnte es Konzerte und Kleinkunst geben. „Interreligiös, interkulturell und generationsübergreifend“, solle das Projekt sein. Geplant ist auch ein interreligiöser „Ort der Ruhe“, der zum Verweilen und zur Meditation einlädt. Für die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohn- und Pflegezentrums St. Barbara sowie die Mieterinnen und Mieter der 80 Wohneinheiten auf dem Gelände werde die Entwicklung des Gartens viel Abwechslung bieten und sie könnten sich nach ihren Möglichkeiten beteiligen.

Eigentlich wollte Benedikt Gillich das Projekt in diesem Jahr mit einem Fest am Osterfeuer eröffnen. Das scheint angesichts der aktuellen Situation allerdings kaum möglich. „Vielleicht wird es ein Pfingstfeuer“, hofft er. Interessierte, die bei den „Lütgegärten“ als Familie oder Gruppe mitmachen möchten können sich melden bei:

Benedikt Gillich

Quartiersmanager

Tel. 01525 3405428

E-Mail: benedikt.gillich@caritas-dortmund

Bildzeile: Im Beeren-Kreisel der „Lütgegärten“ am Wohn- und Pflegezentrum St. Barbara sind schon die ersten Büsche gepflanzt. Quartiersmanager Benedikt Gillich sucht aktuell Familien und Gruppen, die sich an dem Projekt beteiligen möchten.

Foto: Michael Bodin / Erzbistum Paderborn

„Handwerk als Motor für Wohlstand und Innovation“

Stv. NRW-Ministerpräsident Dr. Joachim Stamp schickte

Videobotschaft zur digitalen Meisterfeier der HWK Dortmund

„Wenn uns die vergangenen Monate etwas beigebracht haben, dann, flexibel und einfallsreich zu sein. Und darum feiern wir heute die erste, komplett digitale Meisterfeier in der Geschichte der Handwerkskammer (HWK) Dortmund und gratulieren auf ungewöhnliche aber nicht minder herzliche Art. Denn leider lässt die aktuelle Situation im Moment nichts Anderes zu.“ Mit diesen Worten stimmte Berthold Schröder, Präsident der Handwerkskammer (HWK) Dortmund, die 325 Jung-meister*innen aus ganz Deutschland sowie zahlreiche Teilnehmer im Live-Stream auf ein besonderes Event ein, das es in dieser Form noch nicht gab.

Um der üblichen Großveranstaltung im Dortmunder Konzerthaus in nichts nachzustehen, wurde den Zuschauern ein gut gefülltes Programm geboten mit starken Worten, Bildern und Videos sowie Live-Musik, direkt aus dem Streaming-Studio im Bildungszentrum Hansemann. Im Fokus standen dabei immer die Hauptpersonen des Tages – die Meister*innen.

In einer Videobotschaft betonte der stellvertretende Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen und Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration Joachim Stamp: „Im Namen der Landesregierung gratuliere ich allen Meisterinnen und Meistern ganz herzlich. Sie stehen dafür, dass man auch in diesen schwierigen Zeiten etwas bewegen und voranbringen kann. Sie bringen genau den Schwung und den Optimismus mit, den wir brauchen, um gut durch diese Pandemie zu kommen und einen Neustart zu schaffen in der Zeit danach. Die Landesregierung wird sich auch in Zukunft dafür einsetzen, dass das Handwerk als Motor für Wohlstand und Innovation die besten Bedingungen für Wachstum und Weiterentwicklung in Nordrhein-Westfalen hat.“

Im Interview mit Moderatorin Sabine Ziemke sprachen HWK-Präsident Berthold Schröder und HWK-Hauptgeschäftsführer Carsten Harder unter anderem über die intensive Suche nach Fach- und Nachwuchskräften. „Im Kammerbezirk hatten wir Ende 2020 ein Defizit von 12,3 Prozent (-496 Ausbildungs-verhältnisse) bei den neu abgeschlossenen Lehrverträgen“, so Schröder. Gründe dafür seien beispielsweise weiterwachsendes Interesse an akademischer Bildung, demografische Entwicklungen und, natürlich, die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Schröder: „Viele persönliche Wege, auf denen man Jugendliche erreicht, wie in Schulen, durch Praktika oder auf Berufsorientierungsmessen, sind momentan nicht oder kaum zugänglich. Dabei ist die Ausbildungsbereitschaft unserer Betriebe ungebrochen. Wir müssen umdenken und neue, digitale Möglichkeiten der Begegnung schaffen. Wenn wir heute nicht ausbilden, wird sich dieser Mangel weiter verschärfen und dann fehlen uns nicht nur dringend benötigte Experten, sondern auch diejenigen, die Betriebe übernehmen oder neu gründen.“

Bei der Digitalisierung werde der Veränderungsdruck für die Betriebe weiter zunehmen, so der HWK-Präsident. Hier komme es in den nächsten Jahren darauf an, die Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation von Seiten der HWK Dortmund bestmöglich zu unterstützen. „Neben zahlreichen Beratungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungsangeboten ist aber auch ein flächendeckender Breitbandausbau von Nöten, damit die Betriebe das volle Potential der Digitalisierung nutzen können“, sagte er. Corona habe zudem gezeigt, dass vor allem die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung einen Schub benötige.

In der aktuellen Pandemie-Situation habe das Handwerk trotzt aller Hürden als stabilisierendes Element in der Krise fungiert und unter Beweis gestellt, dass Arbeitsplätze weitestgehend krisensicher seien, hob HWK-Hauptgeschäftsführer Carsten Harder hervor. „Nicht zuletzt wegen seiner stabilen Konjunktur vor der Pandemie konnte das Handwerk in vielen Bereichen auf volle Auftragsbücher und Reserven zurückgreifen. Viele Handwerker arbeiteten durch, auch wenn andere Handwerksbranchen stark unter den Corona-Einschränkungen gelitten haben wie die Friseure, Kosmetiker, der Kfz-Verkauf oder das Lebensmittelhandwerk.“ Da das Handwerk zum größten Teil aus kleinen und mittleren Betrieben bestehe, sei der innerbetriebliche Zusammenhalt zudem sehr stark.

Für die Bestmeister*innen, die normalerweise live auf der Bühne geehrt werden, hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen: Die 4 Bestmeisterinnen und 14 Bestmeister des Prüfungsjahrgangs 2020 wurden vorab mit Foto- und Videokamera besucht. Die Videos wurden beim Live-Stream gezeigt.

Carsten Gerrit Renker, Dachdeckermeister aus Wuppertal, wurde als bester Bestmeister mit einem Scheck der Dortmunder Volksbank geehrt, überreicht vom Vorstandsvorsitzenden Martin Eul. Im Namen des Soroptimist Clubs Dortmund überreichte Präsidentin Dr. Monika Goldmann einen Scheck an Orthopädietechnikermeisterin Cora Weimer aus Fernwald. Beides wurde in Filmen gezeigt, die vor der Meisterfeier gedreht worden waren.

Bildzeile: Moderatorin Sabine Ziemke, HWK-Präsident Berthold Schröder und HWK-Hauptgeschäftsführer Carsten Harder.

Foto: Andreas Buck/ HWK Dortmund

GWA Junior Agency Award: WAM Die Medienakademie Dortmund und Leagas Delaney holen GOLD mit Arbeit für die DKMS

Großer Jubel in Dortmund und Hamburg: mit einer Arbeit für die DKMS gewannen das Studententeam der WAM Medienakademie Dortmund und ihre betreuende Agentur Leagas Delaney Gold beim GWA Junior Agency Award, Deutschlands anspruchsvollstem Hochschulwettbewerb für Marketingkommunikation.

Studierende aus den Bereichen Marketing und Design verschiedener Hochschulen erarbeiten seit 2002 gemeinsam mit Werbeagenturen jeweils ein Semester lang Kommunikationslösungen und Kampagnen für reale Kunden und Herausforderungen.

Die Agenturen begleiten und coachen den Prozess.

Die Arbeit der Dortmunder Studierenden basierte auf einem Briefing von Leagas Delaney für die gemeinnützige Organisation DKMS. Die Agentur hatte erst kürzlich die DKMS im Rahmen einer deutschlandweiten Kampagne kommunikativ neu positioniert – als „Club, der jeden Tag das Leben feiert“. Die Aufgabe an das Team: gebt dem Club eine digitale Heimat, mit inspirierendem Content für junge Menschen, vor allem für die wichtige Zielgruppe junger Männer. Und helft mit, dass sie sich mit dem Thema Blutkrebs beschäftigen und sich als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren lassen.

Die zehn Studierenden der WAM entwarfen unter Leitung von Christiane Jasper, Mitglied der WAM Akademieleitung, ein umfangreiches Konzept, das junge Menschen über eine digitale Contentplattform an das Thema Stammzellspende heranführt. Unter dem Motto „Wir feiern dich!“ holt die Plattform Jugendliche zunächst in ihrer Lebenswelt ab und stellt positive Aspekte des Lebens in den Mittelpunkt. Erst im zweiten Schritt soll die Relevanz des Themas deutlich gemacht und die User für eine Registrierung als potenzielle Stammzellspender gewonnen werden.

Zudem entwickelten sie unter Leitung von Inez Koestel, Direktorin der WAM, ein Designkonzept namens „one line“, das das bestehende DKMS Corporate Design weiterführt und ganz neue Möglichkeiten zur Personalisierung eröffnet.

In einer rein digitalen Präsentation präsentierten Emma Möllenbrock und Tim Alexander Schreiber in einem aufwendig gestalteten Pitchfilm ihre Ideen, die die Jury sowohl inhaltlich als auch von der Art der Darstellung absolut überzeugten.

So lobte die Jury die Studenten besonders dafür, dass sie ein so schweres, ernstes Thema sehr leicht und spielerisch umgesetzt hatten. Zudem trugen die exakte Analyse der Zielgruppe und die passgenauen Ideen und gewählten Kanäle zum Sieg der Dortmunder in diesem Wettbewerb bei.

Tim Alexander Schreiber, Teamlead im Studententeam: „Die Aufgabe, neben den täglichen Vorlesungen und Präsentationen eine Kampagne für den GWA zu entwickeln, war für uns eine besondere Herausforderung und wir sind stolz, dass wir diese so gut meistern konnten.“

Johannes Appel, Senior Art Director bei Leagas Delaney: „Wir sind absolut begeistert von der Zusammenarbeit und dem Ergebnis. Und vielleicht lassen sich einige der Ideen ja auch gemeinsam umsetzen – wir unterstützen das gerne.“

Insgesamt vier Hochschulteams hatten sich der Jury aus Agenturmanagern, Marketing-Experten aus Unternehmen, Professoren und Journalisten gestellt. Neben der Hochschule Dortmund bewarben sich Teams aus Darmstadt (mit Leo Burnett), Düsseldorf (mit TBWA) und Mannheim (mit Philipp & Keuntje) um die begehrte Auszeichnung. Neben dem Jurypreis konnte sich die Hochschule Darmstadt den Publikumspreis sichern.

Neue Einsatzleitwagen für die Feuerwehr

Fünf neue Einsatzleitwagen (ELW) unterstützen den Bereich Führung und Lenkung der Feuerwehr Dortmund bei ihrem täglichen Einsatz zur Sicherheit der Bevölkerung in unserem Stadtgebiet. Oberbürgermeister Thomas Westphal hat heute gemeinsam mit Rechtsdezernent Norbert Dahmen und Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner die neuen Fahrzeuge direkt von den Herstellern in Empfang genommen. Die neuen ELW werden ab sofort im gesamten Stadtgebiet durch die übergeordneten Führungsdienste zentral von der Hauptfeuerwache an der Steinstraße in den Bereichen Brandschutz und Rettungsdienst eingesetzt.

Gute Wartung zögerte Neuanschaffung heraus

Vier der neuen ELW ersetzen die Vorgängerfahrzeuge aus dem Jahr 2003. Die ursprüngliche Ersatzbeschaffung der Führungsfahrzeuge war eigentlich für das Jahr 2013 geplant. Durch die gute Wartung und Pflege der Fahrzeuge konnte die Wiederbeschaffung jedoch hinausgezögert werden. Die Kosten für die Beschaffung der fünf neuen Fahrzeuge belaufen sich auf insgesamt 1,1 Millionen Euro. Die Neubeschaffung wurde bereits im Jahre 2016 durch die Einrichtung eines Arbeitskreises angestoßen. Im Jahre 2018 wurde dann ein europaweit offenes Vergabeverfahren eingeleitet, bei dem die Unternehmen BINZ Ambulance- und Umwelttechnik GmbH und Mercedes Benz den Zuschlag erhalten haben.

Umweltschonender und smart verbunden

Die neue Fahrzeuggeneration verfügt über aktuelle Fahrassistentensysteme, mit den die Fahrzeuge die Führungskräfte sicher und schnell an den Einsatzort bringen und somit der Bevölkerung schnellstmöglich helfen können. Effektiv sind die Fahrzeuge auch in Bezug auf die Motorengeneration, die neben der erforderlichen Leistung auch die aktuellen EURO 6 Auflagen erfüllt und somit wesentlich umweltschonender als die bisherigen Fahrzeuge eingesetzt werden können. Die Funkausstattung umfasst sowohl den Digitalfunk als auch den Bereich Analogfunk und mit der Vorrüstung zur Einbindung eines Tablets können in Zukunft auch Einsatzinformationen digital und zeitnah bereitgestellt und verarbeitet werden. Zudem können Lagebesprechungen durch geeignete Medientechnik und Anbindung von externen Signalquellen, wie beispielsweise Drohnenbildern, effizient abgehalten werden.

Führungsfahrzeug für Großschadenslagen

Der fünfte neue Einsatzleitwagen ist zusätzlich für größere und komplexe Einsatzstellen beschafft worden. Hierbei handelt es sich um ein Fahrzeug auf einem 12 Tonnen LKW-Fahrgestell mit einen Kofferaufbau, der in zwei Bereiche aufgeteilt ist. Einer dieser Bereiche dient als abgesetzter Funkarbeitsraum mit drei Arbeitsplätzen, der andere dient als Führungs- und Besprechungsraum mit acht Arbeitsplätzen. Das Fahrzeug wird durch Personal der Einsatzleitstelle besetzt und steht rund um die Uhr der Einsatzleitung zur Verfügung. Das Fahrzeug schließt die Lücke zwischen den kleinen mobilen Einsatzleitwagen auf Sprinter-Basis und dem bereits seit 2005 im Dienst befindlichen Einsatzleitwagen 3 auf Sattelzug-Basis. Dieser wird nach einer bereits erfolgten Generalüberholung im letzten Jahr zukünftig durch den Fernmeldezug der Freiwilligen Feuerwehr besetzt und für Großschadenslagen, geplante Einsatzereignisse sowie zeitlich ausgedehnte Einsatzlagen bereitstehen.

Bildzeile: Oberbürgermeister Thomas Westphal hat gemeinsam mit Rechtsdezernent Norbert Dahmen und Feuerwehrchef Dirk Aschenbrenner die fünf neuen Fahrzeuge in Empfang genommen.

Foto: Stadt Dortmund

Vonovia: Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern in Schüren

In der Nähe des Phoenix-Sees entsteht in Dortmund-Schüren neuer Wohnraum: Vonovia baut an der Meinbergstraße 38 und 38a zwei Mehrfamilienhäuser mit fünf beziehungsweise sechs Wohnungen sowie insgesamt elf Stellplätzen. Die Baukosten betragen rund drei Mio. Euro.

Klimaschonende und barrierearme Wohnungen

Die barrierefreien 2- bis 4,5 Zimmer-Wohnungen sind zwischen 54 und 132 Quadratmeter groß und verfügen über Balkon oder Terrasse. Darüber hinaus sind sie mit Fußbodenheizung sowie elektrischen Rollläden ausgestattet und können über Aufzüge erreicht werden. Mehr als die Hälfte aller Wohnungen verfügen neben den barrierefreien Duschen ebenfalls noch über eine Badewanne. Die Gebäude sind zudem mit E-Ladesäulen vorgerüstet. Beim Bau legt Vonovia besonderen Wert auf Nachhaltigkeit: Die Gebäude werden mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe versehen, die ohne fossile Brennstoffe auskommt. Insgesamt werden die Gebäude in die Energieeffizienzklasse A+ eingruppiert.

Neuer Wohnraum ab März 2022

„Wir gehen davon aus, dass die Bauarbeiten bis März kommenden Jahres dauern werden“, erläutert Ralf Peterhülseweh, Regionalbereichsleiter von Vonovia in Dortmund. „Mit der Vermarktung werden wir rund sechs Monate vorher beginnen.“ Die Arbeiten an den beiden Mehrfamilienhäusern haben im November 2020 begonnen.

Mietinteressenten können sich melden bei: Dennis Päsler

+49 1525 6880207, Dennis.Paesler@vonovia.de.

Dortmund ist der größte Standort von Vonovia in Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen besitzt dort insgesamt etwa 20.000 Wohnungen, rund 260 davon im Stadtteil Schüren.

Bildzeile: Die Planungsansicht zeigt die späteren Fassaden der Neubauten auf der Meinbergstraße.

Visualisierung: Vonovia

Der BVB/21-Tower als Markenleuchtturm am Airport

Einzigartiges Puzzle aus 236 Einzelfolien bildet die Partnerschaft zwischen Borussia Dortmund und der 21-Gruppe ab

Er ragt 14 Meter in die Höhe, ist Tag und Nacht besetzt und durch das rotierende Positionslicht auf dem Dach (15,7 Meter) ein echter Hingucker: der Airport-Tower. Fünf Millionen Autos passieren pro Jahr die viel befahrene Chaussee zwischen Unna und Dortmund, hinzu kommen in normalen Zeiten mehr als zwei Millionen Passagiere, für die der Tower wie ein Leuchtturm für die sichere Fahrt aus oder in den Hafen steht. Diese Landmarke wird im Markenjahr 2021 nun erstmalig vollflächig mit einer gemeinsamen Markenbotschaft von BVB und 21 verschönert. Mindestens bis zum Jahresende bekommen alle BVB-Fans ihren Tower in der 21-schwarz-gelben Ansicht.

Mehr als 150 Quadratmeter Folie mussten bedruckt und aufgebracht werden. Matthias Lick von der Firma Lichtreklame Friedrich & Lick GmbH aus dem Dortmunder Hafen: „Eine ganz besondere Herausforderung. Denn auch der Kragen oben am Tower musste beschriftet werden. Zudem galt es, das Original-Gelb des BVB wetterfest umzusetzen – auch hierfür waren allein vier Andrucke und Materialanpassungen notwendig. Aber wenn es so viele Menschen sehen, muss es auch gut sein.“

Guido Miletic, Leiter Marketing und Sales am Dortmund Airport 21, ergänzt: „Das ist der einzige Tower eines internationalen oder nationalen Airports, der jetzt komplett als Werbefläche genutzt wird, ein echtes Unikum und natürlich Ausdruck der Leidenschaft von Dortmund, immer etwas anders als die anderen zu sein.“

Auf dem Tower sieht man die Rückennummer 21 sowie BVB, Dortmund und DSW21. Dieser Dreiklang bringt Dortmund nach vorne. Die Platzierung am Tower des Flughafens ist Ausdruck der Verbundenheit aller Partner untereinander. Carsten Cramer, Geschäftsführer BVB: „Vom Dortmund Airport starten wir zu den internationalen Wettbewerben, unsere Gegner reisen über den Airport an – hier direkt gemeinsam mit der 21-Gruppe Flagge zu zeigen, ist ein Signal für die Leidenschaft zum Fußball, die die ganze Region prägt.“

Präzisions-Puzzle

Dabei ist die Beklebung des Towers von Nahem betrachtet nicht profan. Der Tower besteht in seiner Außenhülle aus unzähligen Platten mit schmalen Zwischenräumen, sodass die Folie nicht aus einer, sondern wie ein Puzzle aus 236 Einzelfolien besteht. Und selbst das Gerüst der Dortmunder Firma Weise musste aufgrund der Bauform mit dem überkragenden Bereich der Fluglotsen speziell aufgebaut und befestigt werden. Jörg Jacoby, Finanzvorstand von DSW21: „Wir machen´s einfach lautet unser Motto in Richtung der Kunden und Partner. Dass dahinter schon mal komplizierte Abläufe stehen, ist für uns normal. Der Tower zeigt das sehr schön: Von Weitem eine emotionale Werbebotschaft, aus der Nähe Präzisionsarbeit.“

Mehr als sechs Millionen Menschen werden diese Botschaft im Jahr 2021 sehen. Die Metropole Dortmund grüßt am östlichen Einfahrts- und Einflugtor mit Herz und Verstand sowie der starken Verbindung zweier Marken (BVB und 21) für die eine Stadt.

Foto: DSW21

Digitale Wege in der ambulanten Hospizarbeit

Malteser Hospizdienste St. Christophorus in Dortmund haben den ersten digitalen Vorbereitungskurs für ehrenamtliche Hospizbegleiter und -begleiterinnen gestartet.

Der neue Vorbereitungskurs für die ehrenamtlichen Hospizbegleiter und -begleiterinnen mit acht Teilnehmenden ist im Januar angelaufen – erstmals komplett digital. Die Teilnehmenden und das Leitungsteam haben sich auf dieses Experiment eingelassen – mit Erfolg!

Nach nur wenigen virtuellen Treffen ist klar, dass menschliche Nähe auch auf diese Art entstehen kann. Das ist in dieser Zeit der allgemeinen Unsicherheit beruhigend zu wissen. „Der digitale Kurs hatte einen guten Start, auch wenn es kein hundertprozentiger Ersatz für die Präsenzveranstaltungen sein kann“, sagt Karin Budde, Koordinatorin des Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser, „aber unsere langjährige Erfahrung in der Qualifizierung von Ehrenamtlichen hilft uns auch bei dem Online-Angebot“. Bei Fragen zu den technischen Voraussetzungen haben sich die Malteser im Vorfeld informiert und beraten.

Das große Interesse zeigt, dass trotz oder vielleicht wegen Corona, die Thematik rund um Tod-Sterben-Trauer wichtig ist. Ebenso die Bereitschaft nach der Qualifizierung Schwerstkranke, Sterbende und deren Angehörige zu unterstützen. Und dies, obwohl die Ehrenamtlichen noch gar nicht wissen können, wie die Begleitung unter den gegebenen Umständen konkret aussehen wird.

Die Haupt- und Ehrenamtlichen der Malteser Hospizdienste St. Christophorus sind mit viel Mut, Engagement und Offenheit dabei – digital oder persönlich auf Abstand. Neue Wege werden gegangen, um für Menschen da zu sein, mit einer neuen Form von Nähe und Zuwendung, da es Lebenssituationen gibt, in denen ein zeitlicher Aufschub keine Option ist.

Menschliche Nähe ist auch auf Abstand möglich; es ist eine Frage der Haltung, der Zugewandtheit des Herzens und der Intention. Und genau um diese hospizliche Haltung geht es in der Arbeit der Haupt- und Ehrenamtlichen der Malteser Hospizdienste St. Christophorus.

Ein zweiter Vorbereitungskurs ist für dieses Jahr bereits ab dem 9. Juni geplant. Der nächste digitale Informationsabend findet am 22. März statt.

Bildzeile: Karin Budde, Koordinatorin im Malteser Kinder- und Jugendhospizdienst, hat erste Erfahrung mit einem digitalen Vorbereitungskurs für ehrenamtliche Hospizbegleiter und -begleiterinnen gesammelt.

Foto: Malteser Hospizdienste

Neues Rechenzentrum an der Ruhrallee im Herzen von Essen

FAKT AG aus Essen und DOKOM21 aus Dortmund vereinbaren Kooperation

Ein neues Rechenzentrum mit einer Fläche von 700 Quadratmetern entsteht an der Ruhrallee 80 in dem Gebäude der ehemaligen Ruhrgas Hauptverwaltung im Herzen von Essen. Die FAKT AG mit Sitz in Essen und DOKOM21 mit Sitz in Dortmund vereinbarten jetzt eine Kooperation für dieses Rechenzentrumsprojekt, das den Wirtschaftsstandort Essen und das gesamte Ruhrgebiet stärken wird.

„Das neue Rechenzentrum in unserem RUHRTURM² bedeutet nicht nur eine Stärkung des Wirtschaftsstandorts Essen, sondern es wird positive Auswirkungen für Unternehmen im gesamten Ruhrgebiet haben“, erklärt Prof. em. Hubert Schulte-Kemper, Vorstandsvorsitzender und Unternehmensgründer der FAKT AG. „Daher freue ich mich sehr über die jetzt vereinbarte Zusammenarbeit mit DOKOM21, die das Rechenzentrum in Essen als regionaler Telekommunikationsdienstleister technisch aufbauen und betreiben wird.“

Die FAKT AG stellt die Rechenzentrumsfläche und die Gebäudeinfrastruktur zur Verfügung. In der Vergangenheit wurde in den Räumen bereits ein Rechenzentrum betrieben. Die FAKT AG wird den Standort in den nächsten Monaten umfangreich modernisieren.

Ein weiteres Rechenzentrum-Projekt der FAKT AG in Kooperation mit DOKOM21 folgt in Kürze.

Wachsende Nachfrage nach Rechenzentrums-Dienstleistungen

„Die Nachfrage nach Rechenzentrums-Dienstleistungen ist nach wie vor hoch und steigt weiter: Aufgrund des rasant zunehmenden Datenwachstums und der immer komplexer werdenden IT-Infrastruktur entscheiden sich viele Unternehmen für die sichere Auslagerung ihrer Systeme in unsere Rechenzentren“, berichtet DOKOM21-Geschäftsführer Jörg Figura. „Die Kombination der Kompetenzen der FAKT AG auf dem Gebiet der Projektentwicklung für kommunale Infrastruktur und der Erfahrungen von DOKOM21 im Aufbau und Betrieb von Rechenzentren bietet ideale Synergien.“

Hochverfügbarkeit von 99,9 Prozent sichergestellt

Das Rechenzentrum an der Ruhrallee wird über redundante Glasfaseranbindungen in Multicarrierstrategie angeschlossen. Dadurch ist eine Hochverfügbarkeit von 99,9 Prozent sichergestellt. Das Rechenzentrum wird mit einem hochmodernen Sicherheits- und Brandschutzsystem, redundanter Stromversorgung, energieeffizienter Kühlung und einer leistungsstarken Anbindung an die großen Internetbackbones wie DE-CIX (Frankfurt), E-CIX (Düsseldorf) und Ruhr-CIX (Dortmund, Herne, Gelsenkirchen) ausgestattet sein. Sämtliche Dienste des Internetknotens Ruhr-CIX, der letztes Jahr von drei Ruhrgebietscarriern in Zusammenarbeit mit dem DE-CIX gegründet wurde, werden auch in dem Essener Rechenzentrum verfügbar sein. Dieses beinhaltet vor allem den Zugang in die großen Clouds wie Microsoft Azure, Amazon Web Service und Google Cloud Platform. „Die leistungsfähige Infrastruktur des nach den Anforderungen des Leistungskataloges des TÜV Rheinland der Kategorie 3 modernisierten Rechenzentrums wird den Unternehmen Hochverfügbarkeit und Ausfallsicherheit garantieren“, sagt Jörg Figura.

DOKOM21 ist der größte Rechenzentrums-Betreiber im Ruhrgebiet

Mit insgesamt 4.600 Quadratmetern Fläche ist DOKOM21 der größte Rechenzentrums-Betreiber im Ruhrgebiet. Renommierte Unternehmen wie Leifheit, WILO, GFOS oder VOLKSWOHL BUND Versicherungen profitieren von den Rechenzentrums-Dienstleistungen. DOKOM21 bietet Unternehmen Platz für die komplette oder teilweise Auslagerung der eigenen Serversysteme und für die Einrichtung von parallel betriebenen Notfall-Rechenzentren. Dabei stehen den Unternehmen individuelle Flächenkonzepte zur Verfügung.

Individuelle Beratung für interessierte Unternehmen

Weitere Informationen über Rechenzentrums-Dienstleistungen von DOKOM21 und eine individuelle Beratung erhalten interessierte Unternehmen bereits jetzt unter Tel. 0231 930 94 02 oder per E-Mail an geschaeftskunden@dokom21.de.

www.dokom21.de/rechenzentrum

Bildzeile: Über die Kooperation von FAKT AG und DOKOM21 für ein neues Rechenzentrum mit einer Fläche von 700 Quadratmetern an der Ruhrallee 80 im Herzen von Essen freuen sich Prof. em. Hubert Schulte-Kemper (2.v.l.), Vorstandsvorsitzender und Unternehmensgründer der FAKT AG, Jörg Figura (2.v.r.), Geschäftsführer von DOKOM21, Norbert Boddenberg (re.), Vorstand der FAKT AG, und Thomas Schnürer (li.), Projektleiter Rechenzentrum Essen von DOKOM21.

Foto: Roland Kentrup

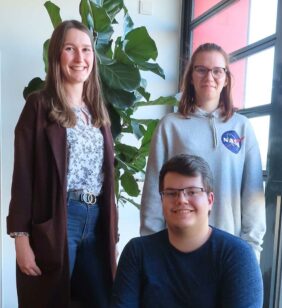

Jugend- und Auszubildendenvertretung bei der AWO gewählt

Neu gewählte Vorsitzende der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) bei der AWO Unterbezirk Dortmund ist Magdalena Kaiser, die eine PiA-Ausbildung zur Erzieherin absolviert. Ihr zur Seite gestellt sind als ihre Stellvertreterin Jaquelin Rösgen, Auszubildende zur Erzieherin, sowie als ordentliches Mitglied Luca Gast, der sich zum Fachinformatiker – Systemintegration ausbilden lässt.

Die JAV vertritt bei der AWO zurzeit 86 junge Menschen, Jugendliche unter 18 Jahren und die zur Berufsausbildung Beschäftigten unter 25 Jahren. Sie berät Jugendliche und Auszubildende in Fragen zu Arbeit und Ausbildung und achtet darauf, dass Gesetze und Tarifverträge im Betrieb eingehalten werden. Sie setzt sich ein für die Übernahme nach der Ausbildung und kümmert sich um die Gleichstellung von Frauen und Migrant*innen im Unternehmen. Darüber hinaus möchte die JAV eine hohe Ausbildungsqualität und die stetige Weiterentwicklung der Ausbildungsinhalte erreichen, aber auch ausreichend Ausbildungsplätze bei der AWO.

Betriebsrat und Geschäftsführung freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit.

Bildzeile: v.l. Jaquelin Rösgen, Luca Gast, Magdalena Kaiser.

Foto: AWO-Unterbezirk Dortmund

Optimismus siegt auch in Krisenzeiten!

Erfolgreiches Planspiel Börse 2020 für Dortmunder Teilnehmer

Das Planspiel Börse der Sparkassen findet traditionell im vierten Quartal des Jahres statt. Auch Corona konnte diese Konstante im Schul- und Sparkassenkalender nicht ausbremsen. Zum dritten Mal in Folge stellt die Sparkasse Dortmund einen Bundessieger.

Der harte Kampf um die amerikanische Präsidentschaft, das Dauerthema Brexit und auch der zweite Lockdown konnten dem Optimismus an der Börse nicht die Luft nach oben nehmen. Dies spiegelt sich auch in der Wertpapierauswahl der Siegerteams wider. Diese setzten auf Werte wie „Tesla“, „TUI“, „Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – BBVA“ oder „Wacker Chemie“, und verliehen so ihrer Hoffnung auf baldige Normalisierung Ausdruck. Eine Rechnung, die zumindest an der Börse aufging.

In Dortmund beteiligten sich am Planspiel Börse 322 Schülerinnen und Schüler in 116 Teams und 42 Studierende in 34 Teams. Die jeweils fünf besten Schülerteams sowie die jeweils drei besten Studierendenteams erhielten von der Sparkasse ihre Urkunden und Preisgelder zugeschickt.

Bundesweiter Sieger des Planspiels Börse 2020 in der Depotgesamtwertung der Studierenden ist Murat Umunc, der an der TU Dortmund studiert. Er erreichte mit seiner Anlagestrategie einen Depotwert von 148.525,91 Euro bei einem Startkapital von 100.000 Euro.

Und auch innerhalb des Sparkassenverbands Westfalen-Lippe und in der Wertung der Sparkasse Dortmund hat er die ersten Plätze erreicht. Damit beläuft sich sein Preisgeld auf insgesamt 2.750 Euro. Den Sieg schaffte er mit Wertpapieren von TUI, thyssenkrupp und Royal Dutch Shell. Schon zum dritten Mal stellt die Sparkasse Dortmund damit den Bundessieger in dieser Wertung.

Die Siegerteams im Schülerwettbewerb profitierten ebenso vom Optimismus an der Börse. In der Depotgesamtwertung steigerte das Team „SmartGirls“ des Immanuel-Kant-Gymnasiums sein Startkapital von 50.000 Euro auf 58.045,70 Euro. Ihren Depotzuwachs erzielte die Spielgruppe hauptsächlich mit den Wertpapieren von Tesla, Vodafone und Wacker Chemie.

In der Nachhaltigkeitsbewertung werden speziell die Erträge mit nachhaltig eingestuften Wertpapieren ausgewertet. Hier erwirtschaftete das Team „Bullenreiter“ des Bert-Brecht-Gymnasiums mit den Wertpapieren von Tesla und Allianz den höchsten Nachhaltigkeitsertrag mit 4.405,85 Euro.

Den Sieg in der Nachhaltigkeitsbewertung der Studierenden konnte das Team „Ist mir egal“ der FH Dortmund mit einem Nachhaltigkeitsertrag von 34.252,17 Euro für sich verbuchen. Es gelangte damit auf den dritten Platz in der Wertung des Sparkassenverbands Westfalen-Lippe und kann sich insgesamt über ein Preisgeld von 1.050 Euro freuen.

Sebastian Junker, Bereichsleiter Wertpapiere, ist von den Ergebnissen der Siegerteams begeistert: „Wir waren hocherfreut, dass trotz oder wegen Corona so viele Teilnehmende in dieser Spielrunde am Planspiel Börse mitgemacht haben. Dies zeigt, dass das Interesse an gut aufbereiteten Finanzthemen groß und die Vermittlung finanzieller Bildung wichtig ist.“

Die Sparkasse Dortmund veranstaltet seit vielen Jahren das Planspiel Börse im Rahmen ihres öffentlichen Auftrags zur Finanzbildung. Beim Planspiel Börse handelt es sich um ein onlinebasiertes Lernspiel. Alle Teilnehmenden erhalten ein Depot mit einem virtuellen Kapital, das es durch Käufe und Verkäufe von konventionellen und nachhaltigen Wertpapieren zu steigern gilt.

Bildzeile: Murat Umunc (l.) erhält von Sebastian Junker, Bereichsleiter Wertpapiere, die Urkunde für den Sieg im bundesweiten Studierendenwettbewerb des Planspiels Börse 2020. Aufgrund der aktuellen Situation gab es keine offizielle Siegerehrung.

Foto: Sparkasse Dortmund

Mitglieder des Lippeverbandes wählen neuen Aufsichtsrat

Verbandsrat bestimmt Landrat Bodo Klimpel zum neuen Vorsitzenden

Lippe-Gebiet. Die fünfjährige Amtsperiode der bisherigen Mitglieder des Rates des Lippeverbandes endete in diesem Jahr. Im Rahmen der Verbandsversammlung des Lippeverbandes wählten die Delegierten am Mittwoch, 3. März, den neuen Rat, der vergleichbar ist mit dem Aufsichtsrat eines Konzerns. Die Versammlung fand Corona-bedingt online statt.

Für die Städte und Gemeinden sitzt unter anderem Marc Herter, Oberbürgermeister der Stadt Hamm, im Verbandsrat. In seiner ersten konstituierenden Sitzung am Mittwochnachmittag wählte der neue Rat auch einen neuen Vorsitzenden: Bodo Klimpel, Landrat des Kreises Recklinghausen, nimmt dieses Amt erneut wahr. Bereits in seiner Funktion als Bürgermeister der Stadt Haltern am See hatte Bodo Klimpel das Amt inne: „Für das Vertrauen und die Möglichkeit, in einer zweiten Amtszeit als Vorsitzender die Arbeit des Lippeverbandes weiter intensiv zum Wohle der Region mitzugestalten, bedanke ich mich herzlich.“

Die neuen Ratsmitglieder verteilen sich auf die Städte und Gemeinden, die Kreise, den Bergbau, die gewerblichen Unternehmen sowie auf die Arbeitnehmervertreter.

Bildzeile: In seiner ersten konstituierenden Sitzung wählte der neue Rat einen neuen Vorsitzenden: Bodo Klimpel (r.), Landrat des Kreises Recklinghausen, nimmt dieses Amt erneut wahr. Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Uli Paetzel (l.) gratuliert.

Foto: Klaus Baumers / EGLV

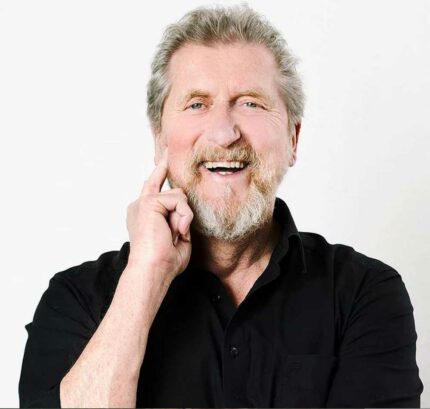

Horst Hanke-Lindemann stellt sich als Botschafter an die Seite des neuen Ambulanten Erwachsenen Hospizdienstes Dunkelbunt

Der neue Ambulante Erwachsenen Hospizdienst Dunkelbunt bekommt prominente Unterstützung: Horst Hanke-Lindemann, den Dortmundern als vielseitiger Theater- und Festivalorganisator bekannt, wird Botschafter des ersten überkonfessionellen Erwachsenen Hospizdienstes in Dortmund.

Horst Hanke-Lindemann ist in Dortmund das Gesicht der Freien Kulturszene und hat viele bekannten Kulturorten und Festivals ins Leben gerufen. Im Lockdown 2020 begeisterte er das Publikum, weil es ihm gelang, innerhalb kürzester Zeit das Kabarett-Festival „RuhrHOCHdeutsch“ coronasicher in das Schalthaus zu verlegen – und damit einen einzigartigen Auftrittsort in schwierigen Zeiten zu ermöglichen.

Zum Jahresanfang 2021 übergab Horst Hanke-Lindemann die Geschicke des Theaters Fletch Bizzel in den Hände von Cindy Jänicke und Till Beckmann. Jetzt stellt sich Horst Hanke-Lindemann als Botschafter an die Seite des Ambulanten Erwachsenen Hospizdienstes Dunkelbunt.

Foto: Horst Hanke-Lindemann.

Vonovia: Hohe Modernisierungsrate für mehr Nachhaltigkeit und Wohnwert in Dortmund

Das Wohnungsunternehmen Vonovia hat seit 2012 rund 60 Prozent seiner knapp 20.000 Wohnungen in Dortmund modernisiert und dabei auch energetisch auf den neuesten Stand gebracht. Zugleich lag der Fokus darauf, mehr Wohnkomfort und Bezahlbarkeit in Einklang zu bringen. Zum Vergleich: Bundesweit liegt die Sanierungsquote Im Branchenschnitt nur bei rund einem Prozent im Jahr. „Mit einer konstant hohen Modernisierungsrate – bundesweit wie auch in Dortmund – bekennt sich Vonovia bereits seit mehreren Jahren zur gesamtgesellschaftlichen Verantwortung der Wohnungswirtschaft, auch im Gebäudebestand nachhaltige Beiträge zum Klimaschutz zu leisten. Durch ganzheitliche Modernisierungen, die neben der Heizungsmodernisierung und der energetischen Optimierung oftmals viele weitere Maßnahmen umfassen, profitieren unsere Mieterinnen und Mieter zugleich von mehr Wohnkomfort. Dabei behalten wir weitere Bedürfnisse unserer Mieterinnen und Mieter wie Barrierefreiheit und Bezahlbarkeit im Fokus“, sagt Mario Stamerra, Vonovia Geschäftsführer West.

Für die letzten drei Jahre bedeutet dies: Über 7.800 Wohnungen wurden energetisch optimiert. Dadurch konnte das Klima bereits um mehr als 10.500 Tonnen CO2 entlastet werden. Von der Aufwertung der Wohnungen profitieren die Mieterinnen und Mieter aber nicht nur durch geringere Heizkosten, sondern vielfach auch durch weitere Verbesserungen bei der Wohnqualität und des Wohnumfeldes. Hinzu kommen 153 neu erstellte bzw. durch Dachaufstockungen realisierte Wohnungen nach dem neuesten energetischen Standard. Das Vonovia Investitionsvolumen in Dortmund betrug seit 2018 mehr als 177 Millionen Euro.

Ludger Wilde, Leiter des Dezernats Umwelt, Planen und Wohnen der Stadt Dortmund: „Vonovia bringt in Dortmund mit vielen Modernisierungen nicht nur seine Bestände mit hohem Tempo auf den neuesten Stand, sondern schafft auch neuen Wohnraum für unsere Bürgerinnen und Bürger. Mit bedarfsgerechten Angeboten werden alle Generationen und alle Gruppen der Gesellschaft angesprochen – auch diejenigen, die öffentlich geförderten Wohnraum benötigen. Aus Sicht der Stadt Dortmund sind dies wichtige Beiträge zur lebenswerten Weiterentwicklung der Stadt – wir freuen uns, dass Vonovia diesen Weg geht.“

Klimaschutzgesetz verteuert fossile Heizenergie

Mit den energetischen Modernisierungen bremst Vonovia auch zukünftige Kostensteigerungen für die Bewohner. Denn im Rahmen eines neuen Klimaschutzgesetzes will die Bundesregierung unter anderem durch einen CO2-Preis Impulse zur Klimaentlastung geben. Heizöl und Erdgas sind dadurch seit dem 1. Januar 2021 spürbar teurer, und in den nächsten Jahren folgen weitere Preissteigerungen durch eine schrittweise Anhebung des CO2-Preises. Die Heizkostenabrechnung kann dadurch ohne Energiesparmaßnahmen schon bald mehrere hundert Euro im Jahr höher ausfallen. In einer energetisch optimierten Wohnung wird der Kostenanstieg gebremst oder sogar ganz gestoppt.

Mieterinnen und Mieter im Mittelpunkt

Vonovia Regionalbereichsleiter Ralf Peterhülseweh betont, dass die Modernisierungen sozialverträglich bleiben: „Eine Modernisierung bedeutet für viele Mieterinnen und Mieter auch eine Mietanpassung. Vonovia hat sich dazu verpflichtet, die Modernisierungsumlage auf höchstens zwei Euro pro Quadratmeter zu begrenzen, zudem wird diese ja durch die Heizkosteneinsparungen zumindest teilweise ausgeglichen. Wer die Anpassung aufgrund persönlicher oder finanzieller Härten nicht aufbringen kann, muss bei Vonovia aber nicht gleich ausziehen. Unser eigenes Härtefallmanagement kümmert sich um gemeinsame Lösungen. Für Mieterinnen und Mieter über 70 Jahre gibt es zudem eine Wohngarantie.“

Beispiel Westerfilde

Ein gelungenes Beispiel für eine ganzheitliche, sozialverträgliche Modernisierung befindet sich in Westerfilde. Hier wohnt knapp jeder Siebte in einer Vonovia Wohnung, das Wohnungsunternehmen besitzt hier rund 1.000 Wohneinheiten. Nach einer umfassenden Quartiersentwicklung, die neben Gebäudemodernisierungen und einer Wohnumfeldaufwertung auch Verbesserungen bei der Sicherheit, Nachbarschaftsförderung und Sozialprojekte umfasste, können nun 110 Wohnungen preisgebunden angeboten werden. Das entspricht rund 30 Prozent der Wohnungen im Quartier. Die preisgebundene Miete liegt bei 5,60 Euro pro Quadratmeter. Vonovia arbeitet in diesem Quartier eng mit dem Quartiersmanagement Westerfilde & Bodelschwingh zusammen, das im Auftrag der Dortmunder Stadterneuerung ebenfalls viele nachhaltige Impulse für gute Nachbarschaft und das Wohnumfeld im Quartier gibt.

Mit den so genannten Mieterwunschprojekten bietet Vonovia seinen Mieterinnen und Mietern in Dortmund zudem seit einiger Zeit mehr Einfluss auf die Gestaltung von Wohnung und Umfeld. Begonnen hat es 2014 mit der Möglichkeit, die Modernisierung des Badezimmers zu initiieren, 2016 folgte die Küche auf Mieterwunsch und seit 2017 können Mieterinnen und Mieter ihre Wohnungen mit zusätzlichen Sicherheitslösungen ausstatten lassen. Seit 2020 bietet Vonovia nun auch individuelle Haus- und Mietergärten.

Bildzeile: In Westerfilde hat Vonovia seinen Wohnungsbestand modernisiert. Neben der energetischen Sanierung profitieren die Mieterinnen und Mieter sowohl von mehr Wohnkomfort als auch von Verbesserungen im Wohnumfeld.

Foto: Vonovia / Bierwald

Abschied nach 37 Jahren am Museum für Kunst und Kulturgeschichte: Dr. Gisela Framke geht in Ruhestand

Nach fast 37 Jahren am Museum für Kunst und Kulturgeschichte, darunter 33 Jahre als stellvertretende Direktorin, geht Dr. Gisela Framke in den verdienten Ruhestand. Kulturdezernent Jörg Stüdemann bedankt sich bei der 66-Jährigen am Freitag für ihren langjährigen und herausragenden Einsatz. „Sie waren nicht nur eine profilierte Kuratorin vieler Ausstellungen, die im Gedächtnis bleiben werden, sondern auch eine Wegbereiterin gleich drei neuer Museen und über viele Jahre faktisch die Leiterin des MKK“, so Stüdemann.

Gisela Framke studierte Geschichte und Romanistik in Köln. Im Anschluss an ihre Promotion absolvierte sie ein Volontariat am Museum für Hamburgische Geschichte. Von dort aus bewarb sie sich 1984 am Museum für Kunst und Kulturgeschichte und wurde vom damaligen Museumsleiter Dr. Gerhard Langemeyer eingestellt.

Schon vier Jahre später wurde die junge wissenschaftlicher Mitarbeiterin zur Stellvertreterin des neuen Direktors Wolfgang E. Weick und blieb es bis heute. Während der zwei Jahre währenden Vakanz nach Weicks Ausscheiden leitete sie das MKK 2014 bis 2016 kommissarisch.

Die Schwerpunkte ihrer Arbeit am MKK lagen in der neueren Stadt- und Alltagsgeschichte, in der Geschichte des Museums und der Industriekultur. Ein besonderes Faible entwickelte sie für die hochwertige Textilien- und Spitzensammlung.

Gleich drei neue Töchter-Museen brachte Gisela Framke mit auf den Weg: Sie war die „Mutter“ des Deutschen Kochbuchmuseums, das 1988 im Westfalenpark eröffnete, und sie begleitete intensiv die Eröffnung des Hoesch-Museums 2005 und des Brauerei-Museums im Jahr darauf.

Zu den von ihr verantworteten Ausstellungsprojekten am MKK gehören „Künstler ziehen an!“ (1998), „Acht Stunden sind kein Tag!“ (1992), „Mythos Bernsteinzimmer“ (2002), „Evet! Ja, ich will“ (2008), „Das neue Dortmund“ (2002)“, „Spitze“ (1995). Letzter Höhepunkt war die Jugendstil-Ausstellung „Im Rausch der Schönheit“, eine der erfolgreichsten Ausstellungen der vergangenen Jahre.

„Für uns am MKK geht mit dem Abschied von Gisela Framke eine Ära zu Ende. Das neue, junge Team des Museums nimmt ihre Aufforderung gerne an, die Chance zu nutzen und einen Neustart am Museum zu starten“, sagt Dr. Jens Stöcker, Direktor des MKK.

Bildzeile: MKK-Direktor Dr. Jens Stöcker verabschiedet seine Stellvertreterin Dr. Gisela Framke in den Ruhestand.

Foto: Joana Maibach, MKK

Bebauungsplan Hom 252 – Am Lennhofe liegt öffentlich aus

Noch bis zum 12. April 2021 können Einzelpersonen und Vereine Einsprüche gegen den Bebauungsplan Hom 252 – Am Lennhofe – im Rahmen der öffentlichen Auslegung einreichen. Die Planunterlagen befinden sich auf den Internetseiten des Stadtplanungsamtes: www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/planen_bauen_wohnen/stadtplanungs_und_bauordnungsamt/stadtplanung/bauleitplanung/bebauungsplanung/aktuelle_offenlagen/index.jsp

Die Naturschutzverbände hatten sich im bisherigen Verfahren mehrfach ablehnend zur Planung geäußert. Informationen unter: www.bund-dortmund.de

Der Rat der Stadt hatte sich Anfang Februar mehrheitlich für die Planung ausgesprochen, trotz einstimmiger Ablehnung durch die Bezirksvertretung Hombruch.

Die Naturschutzverbände unterstützen die Bürgerinitiative, die bereits eine Klage gegen den Bebauungsplan angekündigt hat. Mit dem Satzungsbeschluss wird Ende des Jahres gerechnet.

Foto: BUND Dortmund

Straßenzüge in Dortmund zum Leuchten

Aktion „In Verbindung bleiben“: DOKOM21

überrascht Anwohner mit 2.000 LED Heliumballons

DOKOM21 hat in einer Nacht Ende Februar ganze Straßenzüge in der Dortmunder Innenstadt, in Hörde und in Eving zum Leuchten gebracht. Der regionale Telekommunikationsdienstleister überraschte die Anwohnerinnen und Anwohner mit 2.000 LED

Heliumballons, die die nächtliche Umgebung in ein neues Licht tauchten.

Jeder, der wollte, konnte sich einen Leuchtballon als Geschenk mit nach

Hause nehmen.

Homeschooling und Homeoffice: Optimal in Verbindung bleiben

Mit dieser außergewöhnlichen Marketingaktion sorgte DOKOM21 bei vielen

Menschen in den frühen Morgenstunden für Staunen und freudige Gesichter.

Zugleich warb das Dortmunder Telekommunikationsunternehmen dafür, gerade

in der aktuellen Situation optimal in Verbindung zu bleiben. „Menschen

miteinander zu verbinden, war schon immer unser Ziel und ist es jetzt in Zeiten

von Homeschooling, Homeoffice und Videocalls mehr denn je“, erklärt Daniela Morkel, Marketingmitarbeiterin von DOKOM21. Als regionaler Telekommunikationsanbieter bietet DOKOM21 leistungsstarke

Internetverbindungen und attraktive Tarife. „Davon können die Menschen gerade

in der aktuellen Situation besonders profitieren: Mit DOKOM21 können die Dortmunderinnen und Dortmunder mit ihren Familien, Freunden, Kollegen,

Mitschülern und Geschäftspartnern jederzeit optimal in Kontakt bleiben. Sowohl

das Arbeiten und Lernen von zuhause als auch gemütliches Streaming und

Online-Shopping sind mit dem zukunftsfähigen DOKOM21 Glasfasernetz

jederzeit problemlos möglich. Mit unseren vielfältigen Internettarifen haben wir

dabei für jedes Bedürfnis das passende Angebot“, sagt Daniela Morkel.

Im Rahmen der Leuchtballon-Aktion gewährt DOKOM21 Neukundinnen und

Neukunden zusätzlich einen Extrarabatt. Vollkommen gratis waren die

leuchtenden Ballons, die sich viele Kinder und Erwachsene als Geschenk mit

nach Hause nahmen.

www.dokom21.de/in-verbindung

Bildzeile: Gerade jetzt in Zeiten von Homeschooling und Homeoffice optimal in Verbindung

bleiben, dafür wirbt Daniela Morkel, Marketingmitarbeiterin von DOKOM21, mit

einer außergewöhnlichen Leuchtballon-Aktion.

Foto: Roland Kentrup

Kranzniederlegung am „Friedrich Ebert Denkmal“

Anlässlich des 96. Todestages von Friedrich Ebert, legten der SPD-Stadtbezirksvorsitzende

Uli Dettmann und die Bundestagsabgeordnete Sabine Poschmann, am Denkmal im Süggelweg einen Kranz nieder. Pandemiebedingt war in diesem Jahr nur ein kleiner Kreis bei der Kranzniederlegung zugegen. Die Veranstaltung fand unter strenger Einhaltung der Coronaschutzverordnung statt.

Am 28.02.1925 verstarb der Sozialdemokrat Ebert, der erste demokratisch gewählte Präsident Deutschlands, im Alter von nur 54 Jahren. Das Denkmal ist aber nicht nur der Erinnerung Eberts gewidmet, sondern auch dem Zentrumspolitiker Matthias Erzberger und dem Liberalen Walter Rathenau. Beide wurden 1921 bzw. 1922 von rechtsterroristischen Attentätern der Organisation Consul ermordet.

Das Denkmal hat eine bewegte Geschichte. Es wurde 1926 errichtet durch Evinger Sozialdemokraten und den Reichsturnerbund, sein ursprünglicher Standort war im Grävingholz. Um der Zerstörung durch die Nationalsozialisten zu entgehen, wurde es zwischen 1936 und 1938 gesichert und im Süggelwald vergraben.

In ihrer eindrucksvollen Gedenkrede würdigte Sabine Poschmann nicht nur das Wirken Eberts, sondern auch die Ereignisse in der noch jungen Weimarer Republik.

Ebert, Erzberger und Rathenau waren mittelbar bzw. unmittelbar Opfer rechtsnationaler Gewalt. Ihr Wirken in der noch jungen Republik war Ziel von Verleumdungen, Hass und Gewalt.

Sabine Poschmann erinnerte an die gemeinsame Verpflichtung, unsere Demokratie als höchstes Gut vor allen Angriffen zu verteidigen.

Zuvor würdigte der Stadtbezirksvorsitzende Uli Dettmann die mutigen Evinger Männer und Frauen die dieses 1926 erstmals errichtete Denkmal in der Zeit des Nationalsozialismus geschützt, und uns somit als Ort der Mahnung und Erinnerung erhalten haben.

Foto: SPD Stadtbezirk Eving

Handwerk sorgt für saubere Luft

in Büros und Unterricht

Für 30.000 Euro Luftreinigungsgeräte geordert / Sorge um die Gesundheit von Beschäftigten und Lehrgangsteilnehmern macht Investitionen nötig

Hygienemaßnahmen, Masken, Abstand: In der Verwaltung und den berufsbildenden Lehrgängen des Bildungskreises Handwerk e.V. (BKH) in Dortmund-Körne wurden die Regeln zum Schutz von Beschäftigten und Teilnehmenden bisher schon strikt befolgt. Jetzt hat der Verein zusammen mit der Kreishandwerkerschaft Dortmund und Lünen (KH) die Initiative für noch mehr Gesundheitsschutz ergriffen. Mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 30.000 Euro wurden für Büros und Seminarräume von KH und BKH 25 Luftreinigungsgeräte angeschafft. „Wir haben Geräte geordert, die in der Lage sind, die Luft in den Büros und Schulungsräumen innerhalb kürzester Zeit von Bakterien und Viren zu befreien“, erklärt Geschäftsführer Volker Walters. „Durch diese Maßnahmen wollen wir den größtmöglichen Schutz für unsere Beschäftigten und die Teilnehmenden unserer Weiterbildungsmaßnahmen erreichen” Insgesamt 14 Räume des BKH und 11 der Kreishandwerkerschaft wurden mit der innovativen Technik ausgestattet.

Technik reinigt Luft und Oberflächen

Beratend zur Seite stand bei der Anschaffung der Luftreinigungsgeräte die Gebäudereiniger-Innung Dortmund. Obermeister Kai-Gerhard Kullik, der selbst Inhaber eines Unternehmens zu Luftkanalreinigung ist, brachte seine Expertise als Gebäudereinigungsmeister ein und organisierte die Anschaffung der Airsteril-Geräte. „Wir haben vier unterschiedliche Typen von Luftreinigern im Einsatz – je nach Raumgröße für bis zu 80 Quadratmeter”, erklärt Kullik die Maßnahme. „Vor der Entscheidung haben wir eigene Tests mit Luftproben auswerten lassen. Nach einer Stunde hatten wir schon 50 Prozent weniger Schimmelpilzsporen und 80 Prozent weniger allergene Keime im Raum.” Die Hardware, die zu den modernsten ihrer Art auf dem Markt gehört, arbeitet mit keimtötender UV-Bestrahlung und Sauerstoff sowie Plasma-Desinfektion. „Auf diese Weise wird nicht nur die Raumluft gereinigt, sondern auch die Oberfläche der Möbel desinfiziert”, erklärt Kullik. Im Moment findet kein Präsenzunterricht beim Bildungskreis Handwerk e.V. statt. Aber mit der neuen Technik ist man jetzt bestens darauf vorbereitet, die Kursteilnehmer unter hygienisch einwandfreien Bedingungen wieder empfangen zu können.

Bildzeile: Kleine Technik mit großer Wirkung: Geschäftsführer Volker Walters (l.) und Obermeister Kai-Gerhard Kullik (r.) präsentieren die neue Technik, die zur Luftreinigung in den Unterrichtsräumen eingesetzt werden soll.

Foto: Bildungskreis Handwerk e.V.

OB Thomas Westphal erinnert an

Geburtstag Günter Samtlebes

Am 7. Juli 2011 verstarb der langjährige Oberbürgermeister und Ehrenbürger der Stadt Dortmund, Günter Samtlebe.

Am 25 Februar 2021 wäre Samtlebe 95 Jahre alt geworden. Anlässlich seines Geburtstages erinnert die Stadt an diese große Persönlichkeit der Kommunalpolitik. Oberbürgermeister Thomas Westphal legte heute ein Blumengebinde an Samtlebes Grabstätte auf dem Hauptfriedhof nieder.

Günter Samtlebe wurde am 25. Februar 1926 in Dortmund-Schüren geboren. Seine Jugend war geprägt von einem kurzen Einsatz als Soldat, der ihm als 17-jährigem kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges nicht erspart blieb. Er absolvierte eine Verwaltungsausbildung, arbeitete als Hüttenarbeiter, wurde später bis zu seinem Ruhestand Direktor der Hoesch Stahl AG im Bereich der allgemeinen Verwaltung.

Schon 1946 trat Günter Samtlebe in die SPD ein, wurde 1956 in den Rat gewählt, dem er bis 1999 über 40 Jahre angehörte. Am 12. Februar 1973 begann seine über 26 Jahre währende Amtszeit als Oberbürgermeister der Stadt. Sie endete nach fünf Wiederwahlen erst am 30. September 1999 mit Einführung der neuen Kommunalverfassung und Direktwahl des Oberbürgermeisters, für die sich auch Samtlebe immer eingesetzt hatte.

In dieser langen Zeit als Oberbürgermeister der Stadt Dortmund gelang es Günter Samtlebe durch seine Persönlichkeit, Tatkraft und Bürgernähe dem Amt besondere Prägung und außergewöhnliches Ansehen zu verschaffen. Er gestaltete die Ära Dortmunds als Stadt des Stahls, der Kohle und des Bieres mit, beförderte die Bedeutung Dortmunds als Stadt der Forschung und der Lehre, als westfälische Handelsmetropole und Zentrum der Hochtechnologie. Als Mann aus dem Stahlbereich war er den Menschen in der Montanindustrie emotional eng verbunden. Doch Günter Samtlebe wusste immer, dass sich diese wirtschaftliche Ausrichtung nicht konservieren ließ und trug nach Gründung der Dortmunder Universität maßgeblich dazu bei, neue Wirtschaftsimpulse auf den Weg zu bringen.

In diesem Zusammenhang wurde er 1980 zum Vater der Dortmund-Konferenz, die viele Jahre weit über die Stadtgrenzen hinaus als mustergültige Lösungsform kommunaler Problemlagen galt.1994 rief er erstmals die City-Runde zusammen. Seine Amtszeit kennzeichnen außerdem so wichtige Zukunftsentscheidungen wie die für den Bau der Stadtbahn, die fußgängerfreundliche Umgestaltung der Innenstadt und den Bau eines neuen Rathauses am Friedensplatz.

Schon sehr früh wurde Günter Samtlebe zum Verfechter der Aussöhnung zwischen den Völkern und damit zum Vordenker des heutigen Europa. Während seiner Amtszeit wurden die Städtepartnerschaften mit Rostow am Don und Buffalo (beide 1977), Netanya (1980), Novi Sad (1981), Zwickau (1988) und Xian (1991) begründet. Daraus erwuchsen zahllose zwischenmenschliche Begegnungen jenseits von Staatsgrenzen aber auch viele Hilfsaktionen, die Samtlebe entweder selbst initiierte oder an denen er maßgeblich beteiligt war.

Die Stadt Dortmund wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Bildzeile: OB Thomas Westphal und Werner Sauerländer, Schwiegersohn von Günter Samtlebe, an Samtlebes Grabstätte auf dem Hauptfriedhof.

Foto: Roland Gorecki

In seiner Februar-Sitzung am 16. Februar 2021 hat der SPD Stadtbezirk Dortmund-Mengede Jens Peick als Kandidaten für die Bundestagswahl 2021 nominiert.

Bereits im Januar hatte sich Jens Peick den Mitgliedern des Stadtbezirks in einer Videokonferenz vorgestellt und dabei auch erste Schwerpunkte seiner Kandidatur vorgestellt. In einer angeregten Diskussionsrunde diskutierte er mit den Mitgliedern seine Vorstellungen von Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, aber auch von Steuergerechtigkeit und wie die ökologischen Anforderungen des Klimawandels sozial gestaltet werden können.

Die Abstimmung über die Nominierung erfolgte ohne Gegenstimme und so freut sich der Stadtbezirk nun, nach der offiziellen Kandidatenaufstellung im März, auf einen erfolgreichen Wahlkampf mit und für Jens Peick.

Bildzeile: Der SPD Stadtbezirk Dortmund-Mengede hat Jens Peick als Kandidaten für die Bundestagswahl 2021 nominiert.

Foto: SPD Stadtbezirk Dortmund-Mengede

Regionalwettbewerb Jugend forscht

Am Puls der Zeit

Ein erster Veranstaltungshöhepunkt im Jahr ist „traditionell“ der Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ in der DASA, bei der Nachwuchs erste Gehversuche in Sachen Wissenschaft macht.

Keine Überraschung: In diesem Jahr fand der Wettbewerb online statt. Jüngst verwandelten sich also Küchen und Kinderzimmer in Media-Studios, in denen Projektpräsentationen vor der üblichen Jury via digitaler Drähte abliefen. Insgesamt gab es 38 eingereichte Arbeiten im Dortmunder Sprengel, nicht nennenswert weniger als in Zeiten vor Corona.

Nun fand auch die Feierstunde online und mit großem technischen Aufwand statt, um die insgesamt sechs Siegerarbeiten des Regionalwettbewerb zu ehren, die sich allesamt derzeit überaus aktuellen Herausforderungen stellen.

Luft und Erde

Für den Bereich Arbeitswelt hat das Gymnasium Rodenkirchen abgeräumt. Besser atmen ohne Aerosole: Die Schüler haben die Zeichen der Zeit erkannt und ein mobiles Heiz- und Lüftungssystem für eine kontrollierte Frischluftzufuhr im Klassenzimmer erfunden.

Erde wiederum ist das Element, das es dem Immanuel-Kant-Gymnasium Dortmund angetan hatte. Mit einer Untersuchung der Bodenbeschaffenheit in Dortmund-Hohenbuschei für das Fach Biologie entwickelten die Schüler ein spezielles Düngesystem.

Die analoge Welt verlassen haben die beiden Projekte im Segment Mathematik/Informatik. Das Gymnasium Holthausen aus Lünen befasste sich mit einer vereinfachten PC-Oberfläche, um Neulingen den Einstieg in das Arbeiten mit dem Computer zu erleichtern, während die Friedrich-Harkort-Schule aus Schwerte einen datensicheren Sprachassistenten fürs Smartphone entwickelt hat.

Sprachsysteme

Gehörlose sprachfähiger zu machen war das Anliegen des Theodor-Heuss-Gymnasiums aus Waltrop, die einen Gebärdenhandschuh ins Rennen schickten, der mittels einer App Gesten in Lautsprache umwandelt. Schließlich ergatterte noch ein weiteres technisches Projekt den ersten Preis. Die Gesamtschule Menden ersonnen einen Gefahrenindikator für Mikropartikel, der in der Lage ist Feinstaub zu erkennen und bei zu hoher Belastung seinen Nutzer warnen kann.

Alle Projekte qualifizieren sich nun für den ebenfalls digital ablaufenden Landeswettbewerb.

Foto: DASA

Sechste Ausgabe des Dortmunder Image-Buches erschienen

Von Rekordtieren im Zoo über eine der größten Kletterhallen Europas bis hin zu einer Frauenfußballmannschaft, die sich bis in die 2. Bundesliga gekickt hat – bereits zum sechsten Mal hat sich das Team von „Dortmund überrascht. Dich“ auf den Weg quer durch unsere Stadt gemacht. Und überraschende und spannende Geschichten gefunden. Auf über hundert Seiten gibt es in der neusten Ausgabe des Dortmunder Image-Buches „Eine Stadt. Viele Stärken.“ kurze Reportagen, die zeigen, wie vielfältig, lebendig und spannend unsere Stadt ist. Das Buch ist zunächst online abrufbar – sobald die bekannten Ausgabestellen der Stadt wieder geöffnet sind, ist es auch dort wie gewohnt kostenlos erhältlich.

Dortmund weiß auch in Zeiten großer Herausforderungen zu überraschen

Das Jahr 2020 war vor allem geprägt von der Corona-Pandemie, die uns noch immer im Alltag einschränkt und unsere Geduld erfordert. Aber es gab auch schöne Ereignisse und spannende Projekte, die gemeinsam die Zukunft unserer Stadt festigen. „Als erfolgreiche Gestalterin des Strukturwandels weiß Dortmund auch in Zeiten großer Herausforderungen zu überraschen. Denn es sind der Zusammenhalt und die Vielfalt, die diese Stadt ausmachen“, bekräftigt Thomas Westphal, Oberbürgermeister der Stadt Dortmund, in seinem Vorwort zum Buch.

Genau diesen Zusammenhalt nennen auch die jungen Dortmunder Gründer*innen, wenn sie über den Erfolg der Start-Up-Szene in unserer Stadt sprechen: „Geheimrezept Solidarität“ heißt die Geschichte, die einen genaueren Blick auf die hiesige Gründer*innen-Szene wirft. Die Reportage „Handgemacht!“ erzählt, warum gerade hier Manufaktur-Produkte auf dem Vormarsch sind. Der ausgezeichnete Naturfotograf Peter Lindel zeigt mit „Meister Lampe im Morgenlicht“ seine schönsten Tierfotografien aus Dortmund. Und unter der Überschrift „Visionäres wagen!“ verrät Prof. Dr. Andrea Musacchio im Interview, dass mitten in unserer Stadt an den zentralen Fragen des Lebens geforscht wird.

Und auch die Stadtverwaltung selbst schreibt spannende Geschichten: Das Urban-Gardening-Projekt „Querbeet“ trägt im wahrsten Sinne des Wortes Früchte und hat den ehemals von Stahlarbeit geprägten Stadtteil Hörde in Teilen in eine grüne Oase verwandelt. Hier wachsen feurige Chillis und knallrote Tomaten direkt neben der Fußgängerzone, werden Auberginen und Kartoffeln in einem ehemaligen Schwimmbecken angebaut. An der Speicherstaße im Hafen soll ein neues, urbanes Viertel entstehen, das gleichsam Arbeit und Kultur vereint. Mit dem Groß-Projekt „Smart Rhino“ schärft Dortmund sein Profil als Metropole: Auf dem ehemaligen Gelände der Hoesch Spundwand und Profil GmbH an der Rheinischen Straße entsteht auf 52 Hektar ein gänzlich neues Stadtquartier, das Angebote für Leben und Lernen, Wohnen und Arbeiten sowie Freizeit, Kultur und Gesundheit schafft.

Image-Kampagne „Dortmund überrascht. Dich“

Mit der Image-Kampagne „Dortmund überrascht. Dich.“ zeigt die Stadt Dortmund bereits seit 2014, dass Dortmund mehr ist als die Geschichte von Kohle, Stahl und Bier oder nur der BVB. Unsere Stadt hat deutlich mehr zu bieten! Denn Dortmund hat Stärken in vielen Bereichen. Das Spektrum reicht von Technologie und Wissenschaft über unser Urbanes Zentrum bis zur Kultur- und Sportlandschaft. Dabei gibt es viel Überraschendes: So ist beispielsweise die TU Dortmund weltweit die einzige Universität mit einem eigenen Teilchenbeschleuniger, in der Innenstadt steht zur Weihnachtszeit der größte Weihnachtsbaum der Welt und der PHOENIX-See ist mit einer Wasserfläche von 24 Hektar größer als die Hamburger Binnenalster. Viele Gäste, die zum ersten Mal nach Dortmund kommen, sind nach wie vor erstaunt, wie „grün“ diese Großstadt ist. Kein Wunder: Der Grünflächen-Anteil beträgt gut 63 Prozent.

Das Dortmund-Buch: Online & Ausgabestellen

Das neue Image-Buch ist ab sofort online abrufbar auf dortmund-überrascht.de/buch. Erhältlich ist es auch an den folgenden Ausgabestellen, sobald diese coronabedingt nicht mehr für den Publikumsverkehr geschlossen sind: Dortmund-Agentur (Friedensplatz 3), Rathaus Dortmund – Bürgerhalle (Friedensplatz 1), DORTMUNDtourismus (Kampstraße 80), Dortmunder U (Leonie-Reygers-Terrasse), Museum für Kunst und Kulturgeschichte (Hansastr. 3), Kokerei Hansa (Emscherallee 11), Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur Zeche Zollern (Grubenweg 5)

Bildzeile: Ute Piotrowski (l.) und Laura HErfurth (r.).

Foto: Roland Gorecki

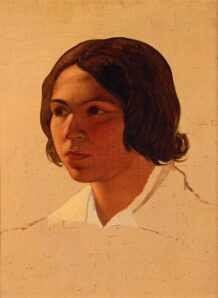

Von fürstlicher Herkunft: Friedrich Overbecks unvollendetes Ölbild ist „Objekt des Monats“ im MKK

Sie ist ebenso unscheinbar wie unvollendet: Die Ölstudie, in der der Maler Friedrich Overbeck (1789 bis 1869) seinen jungen Kollegen Franz von Rohden porträtiert. Seit 1953 befindet sich das Bild im Besitz des Museums für Kunst und Kulturgeschichte. Mit der Geschichte und Herkunft dieses Werks hat sich in den vergangenen Monaten MKK-Volontärin Johanna Heil beschäftigt – und ist dabei auf fürstliche Geschichte(n) gestoßen. Grund genug für das MKK, es zum „Objekt des Monats März“ zu küren.

Der junge Franz von Rohden wurde im Alter von 18 Jahren von seinem Lehrer Friedrich Overbeck auf Leinwand gebannt. Fast scheu blickt er aus dem Bildraum heraus. Lediglich sein Kopf, Hals und Teile seines Hemdkragens sind vollständig ausgearbeitet, der Rest des Gemäldes gibt den Blick auf den unbearbeiteten beigen Malgrund frei. Es gilt als Vorstudie für ein Porträt, das sich heute im Kunstmuseum Basel befindet.

Nicht nur die charaktervolle Darstellung des Malschülers und die sichtbare Malweise Overbecks machen das Bild zu einer Besonderheit im MKK – sondern auch einer seiner Vorbesitzer. Das Museum hat die Arbeit auf einer Auktion des Stuttgarter Kunstkabinetts im November 1953 erworben. Ein Eintrag im Auktionskatalog gibt den ersten Hinweis: Demnach stammt es aus der „Sammlung: Fürst von Liechtenstein, Schloß Vaduz“. Diese Angabe sollte augenscheinlich zur Aufwertung des Werks beitragen. So wurde dessen direkter Vorbesitzer, ein Münchner Buchantiquar und Kunstsammler, nicht im Katalog aufgeführt.

Bei dem genannten Fürsten von Liechtenstein handelte es sich um Fürst Franz Josef II. (1906-1989), der 1938 als erster Fürst Liechtensteins von Wien in das Schloss Vaduz umzog. Der Grund war die Annexion Österreichs durch die Nationalsozialisten. Die vorerst in Wien verbliebene Sammlung des Fürsten folgte, trotz Ausfuhrverbot während des Zweiten Weltkrieges, in die neue Residenz und konnte so vor Zerstörung bewahrt werden.

Die Sammlung war über Generationen des Fürstentums entstanden, bereits im 16. Jahrhundert zog sie die Aufmerksamkeit des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches Rudolf II. auf sich. Sie umfasste zum Zeitpunkt des Umzugs nach Vaduz u.a. Arbeiten aus den Epochen Gotik, Renaissance, Barock, Klassizismus, Biedermeier und Romantik.

Wann das „Bildnis Franz von Rohden“ für die fürstliche Sammlung erworben wurde, kann nicht genau festgestellt werden. Bis 1858 legten die Fürsten Liechtensteins den Schwerpunkt ihrer Ankäufe auf Kunstwerke ihrer eigenen Epoche. Demnach könnte die Ölstudie während der Regentschaft Alois II. (1796–1858) von 1836 bis 1858 Einzug in die Sammlung gefunden haben.

Dass es zu einem Verkauf der Ölstudie kam, liegt vermutlich an den finanziellen Einbußen, die das Fürstentum nach Ende des Zweiten Weltkrieges verzeichnen musste. Vor allem um die Verluste von Ländereien in Böhmen und Mähren zu kompensieren, sah sich Franz Josef II. gezwungen, Objekte aus der fürstlichen Sammlung zu verkaufen. Dazu zählte wohl auch das Dortmunder Bild. So gelangte es zwischen Dezember 1950 und 1953 auf den Kunstmarkt, wo es schließlich im November 1953 für das Museum für Kunst und Kulturgeschichte in Dortmund erworben werden konnte.

Die Provenienz des Werkes lässt sich also nicht vollkommen entschlüsseln – trotzdem offenbart die fürstliche Herkunftsgeschichte eines zunächst unscheinbaren Bildes die Wichtigkeit einer der Kernaufgaben eines Museums: intensive Forschung.

Bildzeile: Friedrich Overbeck, Bildnis Franz von Rohden, um 1835, Öl auf Leinwand.

Foto: MKK, Madeleine-Annette Albrecht

Vereidigung von Sachverständigen erstmals digital durchgeführt

HWK Dortmund freut sich über Nachwuchs

Neue Wege hat die Handwerkskammer (HWK) Dortmund beschritten. Da derzeit aufgrund der Corona-Pandemie Präsenzveranstaltungen nur eingeschränkt möglich sind, wurde die Vereidigung neuer Sachverständiger erstmals in einem digitalen Format durchgeführt. Im Rahmen einer Videokonferenz nahm Henrik Himpe, Stv. Hauptgeschäftsführer der HWK Dortmund Sebastian Sudhoff aus Werl für das Tischlerhandwerk sowie Heinz-Rüdiger Beck aus Dortmund für das Elektrotechnikerhandwerk den Eid ab.

„Wir wollten nicht hinnehmen, dass es durch die Corona-Pandemie zu zeitlichen Verzögerungen im Bestellungsverfahren kommt“, sagt Himpe. Die HWK Dortmund freue sich schließlich auch im Bereich des Sachverständigenwesens über jeden geeigneten Nachwuchs, so der Jurist. Nach Durchlaufen des üblichen Bewerbungsverfahrens mit rechtskundlichen Schulungen, Überprüfung der persönlichen Eignung und Nachweis der überdurchschnittlichen Fachkenntnisse kann die Kammer jetzt auf insgesamt 123 öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige in 40 verschiedenen Gewerken verweisen. Diese stehen als ausgewiesene Fachleute Gerichten wie auch Privatpersonen bei der Beurteilung fachlich-technischer Fragen zur Seite. Ein bundesweites Verzeichnis der von den Handwerkskammern öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen ist zu finden unter www.svd-handwerk.de

Wer Interesse an einer Sachverständigenbestellung hat, kann sich an die HWK Dortmund wenden.

Kontakt

Andrea Frey

Tel.: 02315493-137

E-Mail: andrea.frey@hwk-do.de

Bildzeile: v.l.: Henrik Himpe, Stv. Hauptgeschäftsführer der HWK Dortmund, rechts oben: Sebastian Sudhoff (Werl), Sachverständiger für das Tischlerhandwerk,

rechts unten: Heinz-Rüdiger Beck (Dortmund), Sachverständiger für das Elektrotechnikerhandwerk und kleines Bild rechts unten: HWK-Assessorin Andrea Frey.

Foto: HWK Dortmund

Innung macht Dachdecker-Fachtag

erstmals zu virtueller Tagung

Dachdecker-Innung Dortmund und Lünen hatte hochkarätige Referenten zu Informationsveranstaltung für Innungsbetriebe im Web geladen

Ausschließlich vor Bildschirm und Beamer fand in diesem Jahr der traditionelle Dachdecker-Fachtag des Dortmunder und Lüner Dachdecker-Handwerks statt. Rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich zum 12. Branchentreff per PC und Webcam angemeldet. Insgesamt vier Stunden fachlicher Austausch mit geballtem Wissen rund um das Dachdecker-Handwerk standen auf dem Programm.

Vier Themen im Fokus

Dirk Sindermann, Obermeister der Dachdecker-Innung Dortmund und Lünen sowie Energieeffizienz-Experte für Förderprogramme des Bundes, referierte vor den Teilnehmenden über Möglichkeiten zur KfW/Bafa-Förderung und zum Steuerbonus. Über die „Sonderkonstruktion Barrierefreie Übergänge auf genutzten Dachflächen“ und deren Anforderungen, Risiken und Lösungen sprach Dachdeckermeister Jürgen Gerbens von der Gesellschaft zur Förderung des westfälischen Dachdeckerhandwerks mbH. Ein weiteres Thema galt der Aufgabenmanagementsoftware „MeisterTask“. Barbara Beyer, Betriebsberaterin und Organisationscoach, beschrieb die Vorteile der Software. Und zum Schluss informierte Jan Redecker, Dachdeckermeister und Technischer Referent des ZVDH, über Neuigkeiten bei Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk.

Beste Lösung im Lockdown gefunden

„Das Online-Seminar war sehr informativ und ein voller Erfolg. Sicher ist es schöner, die Kolleginnen und Kollegen persönlich zu treffen, aber dennoch denke ich, dass das digitale Format auch in Zukunft seinen Platz behalten wird“, beurteilte Dirk Sindermann die Veranstaltung und ihre besondere Form. „Wer in unserem Handwerk erfolgreich sein will, muss am Ball bleiben. Das gilt vor allem für das fachliche Know-how, das durch Innovationen einem ständigen Wandel unterliegt. Nur wer bereit ist zu lernen und im kollegialen Austausch Wissen und Erfahrungen zu nutzen, der wird sich selbst, seinen Beruf und seinen Betrieb auf lange Sicht zukunftsfähig machen und halten können“, so der Obermeister.

Dachdecker-Innung ist starker Verbund

Die Dachdecker-Innung Dortmund und Lünen ist ein starker Verbund aus rund 60 Handwerksunternehmen der Region. Sie vertritt die Dachdecker-Betriebe in wichtigen regionalen und überregionalen Gremien und verleiht ihrer Stimme gesellschaftlich, wirtschaftlich und auch politisch Gewicht. Den Mitgliedsbetrieben bietet die Innung als Dienstleister einen wertvollen Erfahrungsaustausch. Sie kümmert sich um Aus- und Weiterbildung, aber auch um juristische Unterstützung, günstige Versicherungsleistungen und aktuelle Informationen zur Betriebsführung.

Bildzeile: Energetische Sanierung war eines der großen Themen des Dachdecker-Fachtags.

Foto:Innung

Viel mehr als eine Kooperationsvereinbarung – Wir helfen Familien

Beratungsstelle Arbeit der AWO Dortmund & Familienkasse NRW Ost

Im Jahr 2018 haben die Beratungsstelle Arbeit der AWO und die Familienkasse NRW Ost das Netzwerk

für Familienleistungen in Dortmund gegründet. Beteiligt sind zahlreiche Akteure, die Familien und Kinder

in der Stadt Dortmund unterstützen. Ziel der Netzwerkarbeit ist es, Leistungen für Familien bekannter

und zugänglicher zu machen, damit diese auch tatsächlich bei den Familien ankommen.

Bei den regelmäßig stattfindenden trägerübergreifenden Veranstaltungen stellen die beteiligten Institutionen

abwechselnd ihre Arbeit und etwaige Besonderheiten vor. Es finden interne Schulungen zu den

Leistungen Kindergeld und Kinderzuschlag statt sowie ein offener Austausch zu Fragestellungen und

Bedarfen der beteiligten Stellen. Die seitens der Familienkasse NRW Ost am Standort Dortmund eingerichtete

Hotline dient als direkter und unbürokratischer Kontakt für die Beteiligten. Sie trägt wesentlich

dazu bei, dass den von den Trägern beratenen Familien schnell und unkompliziert geholfen wird.

Frau Gisela Tripp (Leiterin der Beratungsstelle Arbeit der Arbeiterwohlfahrt Dortmund):

Arbeitslosigkeit und Armut betrifft das gesamte Leben, das der Familien und der Kinder. Es ist ein in

hohem Maße verwaltetes Leben.

Deshalb freuen wir uns besonders, dass wir bereits seit 2018 eine intensive Zusammenarbeit mit der

Familienkasse Dortmund haben. Wir planen und organisieren gemeinsam Fortbildungen für MitarbeiterInnen

in sozialen Einrichtungen, um uns für unsere Beratungstätigkeit weiter zu qualifizieren und voneinander

zu lernen.

Wir helfen gemeinsam Familien rund um Fragen des Kindergeldes und des Kinderzuschlages und können

durch den direkten persönlichen Kontakt ins „Amt“ viele Fragen unbürokratisch klären.

Ein herausragendes Beispiel für die Öffnung einer Behörde zu den sozialen Problemlagen und sozialpolitischen

Themen in unserer Stadt. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Sabine Hellweg (Leiterin der Familienkasse NRW Ost):

Die Gründung des Netzwerkes war und ist für mich wegweisend für ein neu definiertes Miteinander

unter Beteiligung der Familienkasse in Dortmund. Gleichzeitig war es der Türöffner in die

außergewöhnlich ausgeprägte Netzwerklandschaft der Stadt Dortmund mit all ihren Institutionen und

Trägern. Ich bin Frau Gisela Tripp und Frau Andrea Torlach überaus dankbar, die dies ermöglicht

haben. Nach drei Jahren der Zusammenarbeit ist es aus meiner Sicht mehr als angebracht von mit der

Familienkasse zusammenwirkenden Partnern zu sprechen.

Mir ist bewusst, dass es noch sehr viele weitere Ansatzpunkte gibt und stets Entwicklungspotential bestehen

wird. Wir als Familienkasse werden diesen eingeschlagenen Weg weiter beschreiten und uns

an dem Ausbau zu Straßen, Schnellstraßen, Bundesstraßen der beratenden Hilfestellung für Familien

und Kinder intensiv beteiligen.

Eine zeitnahe Zukunftsvision ist die Gründung einer gemeinsamen Anlaufstelle, bei der verschiedene

Institutionen, auch Vertreter der Familienkasse, unter einem Dach anzutreffen sind. So verkürzen sich

die Wege der Familien und der Austausch der Institutionen wird vereinfacht.