Der Wasserturm „Lanstroper Ei“ in Dortmund, ein Relikt der industriellen Blütezeit des Ruhrgebiets, erstrahlt nach jahrzehntelangen Bemühungen und umfassender Sanierung in neuem Glanz. Einst unverzichtbar für die Wasserversorgung und lange dem Verfall preisgegeben, ist er heute ein inspirierendes Denkmal. In einer dreiteiligen Serie über Ostern stellen wir die bewegte Geschichte dieses Bauwerks und seine Bedeutung für die Versorgung des Bergbaus und der Haushalte vor.

Von Horst Delkus

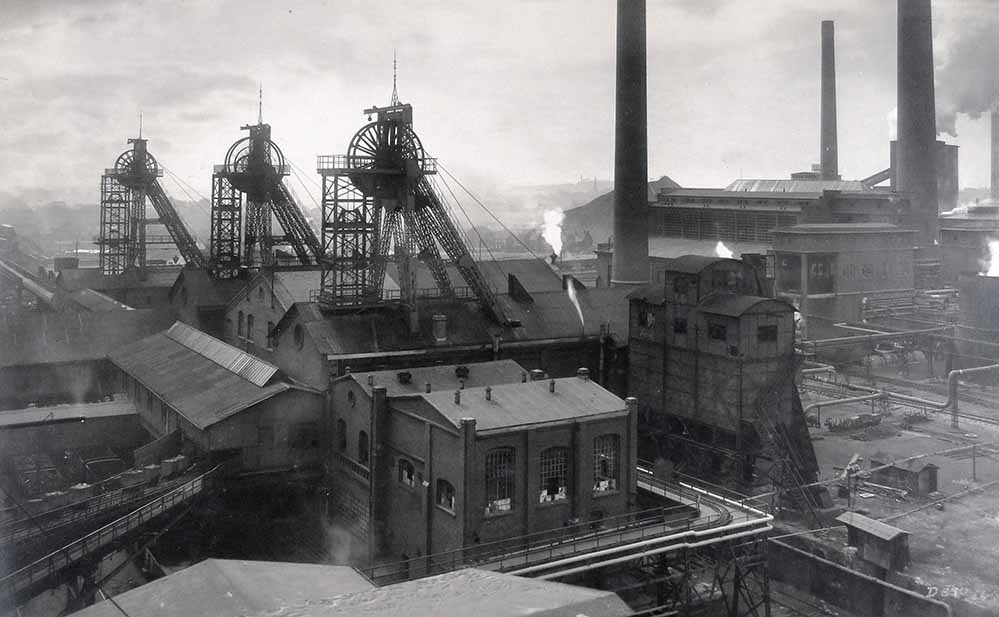

Der Wasserturm im äußersten Nordosten von Dortmund trägt im Volksmund den Namen „Lanstroper Ei“. Dieser schmiedeeiserne Koloss ist eine imposante Landmarke und ein Relikt aus der glorreichen industriellen Vergangenheit des Ruhrgebiets. Er ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst aus einer Zeit, als Eisen und Stahl neben Ziegeln die zentralen Baustoffe waren. Einige Fördertürme, Brücken und die Maschinenhalle der ehemaligen Zeche Zollern II mit ihrem prächtigen Jugendstildekor im Eingangsbereich sind stumme Zeugen dieser Epoche.

Das „Lanstroper Ei“ diente 75 Jahre lang der Wasserversorgung

Das „Lanstroper Ei“ wurde vor 120 Jahren in Betrieb genommen und diente 75 Jahre lang der Wasserversorgung der umliegenden Zechen, Gemeinden und der Stadt Lünen. 1980 wurde der Wasserturm außer Betrieb gesetzt und sollte abgerissen werden. Doch er wurde gerettet, rostete vor sich hin und war immer wieder Vandalismus ausgesetzt. Gleichzeitig inspirierte er Fotografen, Maler, Musiker, Architekten, Filmemacher und andere Freigeister.

Fünf verschiedene Eigentümer haben den Turm genutzt, bevor die Stadt Dortmund als sechster und wohl letzter Eigentümer die Verantwortung übernahm. Mit Unterstützung eines 1997 gegründeten Fördervereins gelang es der Stadt, den Turm zu sanieren und ihm eine blitzblanke Außenhaut zu verschaffen. Gekrönt wird er nun von einer Nachbildung der Wetterfahne, die einige Jahre nach dem Bau des Turms seine Spitze zierte.

Wie alles anfing

Im ehemaligen Landkreis Dortmund baute Ende des 19. Jahrhunderts vor allem das Wasserwerk der Stadt Unna sein Leitungsnetz aus. Dafür benötigte es Genehmigungen der damals noch selbständigen preußischen Gemeinden, auf deren Wegen sie die Leitungsrohre verlegten.

Die Gemeindevertretung von Lanstrop zum Beispiel bewilligte dem Unnaer Wasserwerk am 15. April 1890 einen solchen „Erlaubnisschein“: „Die unterzeichnete Gemeindevertretung der Gemeinde Lanstrop erteilt hierdurch den städt. Gas & Wasserwerken in Unna die Erlaubnis auf die Dauer von 25 aufeinander folgenden Jahren, von heute ab gerechnet, in die Communalwege der Gemeinde Lanstrop Wasserleitungsrohre zu verlegen.“

Und weiter heißt es: „Für den Fall, daß sich Gemeindeeingesessene an die Wasserleitung anschließen, soll dies unter den Bedingungen geschehen, welche für die Einwohner der Stadt Unna jeweilig in Kraft sind. Das Wasserwerk Unna verpflichtet sich nach geschehener Aufforderung eine Rohrleitung zur Schule in Landstrop auf seine Kosten zu legen und das nötige Wasser für die Schule unentgeltlich abzugeben. Auf Wunsch der Gemeindevertretung ist das Wasserwerk verpflichtet, einen Hydranten in der Rohrleitung und aus demselben das Wasser bei Feuergefahr unentgeltlich abzugeben.“

Die Gemeinden konnten von dem Projekt nur Kenntnis nehmen

In den Akten der Gemeinden des Landkreises Dortmund sowie in den Sitzungsprotokollen der Gemeindevertretungen um die Wende vom 19. in das 20. Jahrhundert finden sich nur wenige Hinweise auf den Ausbau der Wasserversorgung. So gibt es im Protokollbuch der Gemeindevertretung Lanstrop nur einen Eintrag, den vom 11. Februar 1903 zum Tagesordnungspunkt 1. Kenntnisnahme vom Bestreben des Städtischen Gas- und Wasserwerks Unna betreffend Wegebesserung auf dem Ostfelde.

Zu der vom damaligen Gemeindevorsteher Fritz Lüning geleiteten Sitzung heißt es hier: „Von dem Bestreben des Städtischen Gas- und Wasserwerks Unna betreffend der Wiederpassierbarmachung des Weges von der Kreiswegegrenze nach Wilhelm Weber, Ostfeld, nahm Versammlung Kenntnis.“

Und auch im Protokollbuch der Gemeindevertretung Grevel gibt es nur einen einzigen Eintrag mit Bezug zur Wasserversorgung durch das Unnaer Wasserwerk, vom 15. August 1903. Unter Punkt 6a ist dort zu lesen: „Von der Steuererklärung der Städtischen Gas- und Wasserwerke der Stadt Unna zu Unna wurde Kenntnis genommen und vor der Hand nichts zu erinnern gefunden.“

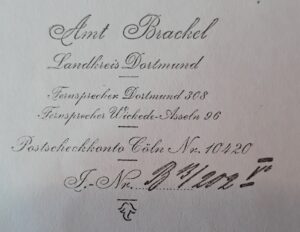

Der Bauantrag für den Wasserturm an der Gemeindegrenze von Grevel zu Lanstrop wurde in den beiden Gemeindevertretungen gar nicht behandelt; das komplette Genehmigungsverfahren lief über den Kreisbauausschuss des Landkreises Dortmund beim Amt Brackel, wo auch der Bauantrag eingereicht wurde.

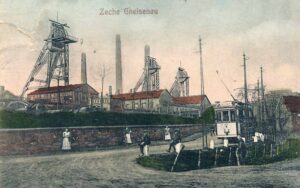

Folgenreicher Druckabfall im Leitungsnetz: Das Ei wird gelegt

In jener Zeit des Ausbaus des Rohrnetzes und der Infrastruktur des Wasserwerks Unna für die zentrale Wasserversorgung im Landkreis Dortmund gab es insbesondere am nordwestlichen Ende des Rohrleitungsnetzes ein großes Problem: der Druck am Ende des Leitungsnetzes wurde immer schwächer. Hier lagen die Zechen der damals mächtigen Harpener Bergbau AG, Gneisenau, Preußen und Scharnhorst sowie die Zeche Minister Achenbach. Und die waren für das Gas- und Wasserwerk Unna Großabnehmer.

Robert Müser, der Bergwerksdirektor der Harpen AG, traf sich daher mit dem Unnaer Wasserwerksdirektor Hans Ritter. Der berichtete am 25. April 1904 seinem Aufsichtsrat, der daraufhin eine folgenreiche Grundsatzentscheidung traf: „Es wurde im Prinzip beschlossen, einen für die Versorgung der Zechen Gneisenau, Preußen I und Preußen II ausreichenden Hochbehälter zu bauen, wenn ein neuer Vertrag abgeschlossen wird, in welchem die Versorgung dieser Zechen zu entsprechend höheren Preisen der Stadt Unna für eine Dauer von mindestens 25 Jahren über den jetzigen Vertrag hinaus garantiert wird.“

Weiter heißt es im Protokoll dieser Sitzung: „Den Stadtverordneten ist schleunigst Vorlage zu machen unter Mitteilung der erforderlichen Unterlagen, da die Harpener Bergbau und Aktiengesellschaft bis zum 15. Mai des Jahres endgültige Klärung haben will. – Es handelt sich jetzt nur um eine grundsätzliche Erklärung, ob die Versorgung dieser Zechen in Zukunft erfolgen soll oder nicht. Solche ist eben nur möglich, wenn der projektierte Hochbehälter erbaut wird.“

Ohne einen Wasserturm also, hätte sich Harpen das Wasser für seine Zechen bei einem Wettbewerber beschafft. Hans Ritter arbeitete daher einen neuen Vertragsentwurf aus, den er seinem Aufsichtsrat am 2. Juni 1904 vorstellte. „Der vorgelegte Vertragsentwurf für die Versorgung der Zechen Gneisenau, Preußen I + II wurde genehmigt und Herr Direktor Ritter beauftragt, mit Herrn Generaldirektor Müser in Dortmund auf dieser Grundlage zu verhandeln.“

Der Bau wird beschlossen

Am 4. August 1904 konnte Ritter dann von erfolgreichen Verhandlungen mit Müser berichten: Harpen verpflichtete sich, 1 Pfennig pro Kubikmeter Wasser mehr zu zahlen. Und nach Ablauf des Vertrages bei befriedigender Versorgung weiterhin das Wasser vom Wasserwerk Unna zu beziehen.

Der Aufsichtsrat beschloss deshalb „die Erbauung eines Ausgleichsbehälters zu genehmigen und dafür nach dem Kostenvoranschlag vom 3. August 1904 bis zu Mark 120.000,00 zu bewilligen. Das erforderliche Terrain in Größe von ca. 100 Ruthen soll zu Mark 40 von dem Landwirt Leidecken zu Grevel gekauft und die Ausführung des Hochbehälters der Firma August Klönne in Dortmund übertragen werden, welche das vorteilhafteste Angebot gemacht hat.“

Festgehalten im Protokoll dieser Sitzung ist auch die „eminente Wichtigkeit, welche der Abschluss eines langfristigen Wasserliefervertrages gerade in dortiger Gegend der großen Konkurrenz für uns bedeuten wird. “ Und auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen wird der Bau des Wasserturms „nur befürwortet und in jeder Richtung hin empfohlen.“

Hinzu kam, dass der Sommer 1904 sehr heiß und trocken war. Viele Abnehmer hatten viel zu wenig Wasser in der Leitung. Die Gefahr, dass sich darin Keime ausbreiten, war groß. Daher beschloss die Deputation des Gas- und Wasserwerkes Unna und der Magistrat der Stadt Unna am 18. Juli 1904: „Konsumenten sollen durch Zirkular aufgefordert werden infolge des niedrigen Wasserstandes in den Filteranlagen mit dem Wasser sparsam zu sein und das Genusswasser vor dem Gebrauch abzukochen.“

Und wenige Tage später, am 21. Juli, beschwerte sich die Gewerkschaft Minister Achenbach in Brambauer beim Unnaer Wasserwerk über den Wassermangel auf ihrer Zeche, die damals täglich 2.000 bis 3.000 Kubikmeter Wasser benötigte. Für den Betrieb der Dampfkessel wohlgemerkt, nicht für die Waschkauen der Bergleute.

Das Ei des Kolumbus für die Wasserversorgung

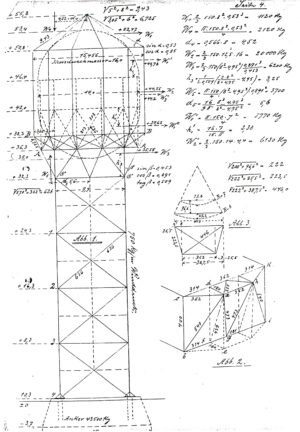

Um ausreichend Wasser und Druck in den Leitungen zu haben, war also Eile angesagt. Bereits am 17. Oktober ging der Antrag für die „Erbauung eines ringlosen Wasserbehälters von 2000cbm in der Gemeinde Grevel“ beim zuständigen Amt Brackel im Landkreis Unna ein. Im Bauantrag heißt es: „Die Verwaltung der städtischen Gas- und Wasserwerke beabsichtigt, auf dem Grundstück Flur 1 Nr. 57 in der Gemeinde Grevel, früher dem Landwirt Theodor Heinrich Bergmann zu Lanstrop gehörig, im Amte Brackel einen ringlosen Wasserbehälter von 2000 cbm. Inhalt zu errichten.

In den Anlagen fügen wir eine Baubeschreibung, Statische Berechnung, Situationsplan & Bauzeichnung in je zwei Exemplaren bei und bitten, uns nach Prüfung des Projektes die Genehmigung für den Bau baldgefl. erteilen zu wollen.“

Und in der Baubeschreibung ist zu lesen: „Der Wasserbehälter hat den Zweck, die der Harpener-Bergbau-Akt.[ien] Ges.[ellschaft] gehörigen Zechen, sowie die Stadt Lünen mit gleichmäßigem Wasserdruck zu versehen und im Falle eines Rohrbruches zwischen Pumpstation und dem Wasserbehälter, über einen Wasservorrat für die genannten Zechen und die Stadt Lünen zu verfügen.

Der Wasserbehälter, gebildet aus einem Zylinder mit zwei Halbkugeln, dessen Unterkante 32 Meter über Flur liegt, wird getragen von einem schmiedeeisernen Gerüst bestehend aus vier fest untereinander verbundenen Füßen. Die Füße werden mit kräftigen Bolzen und schweren Ankerplatten in einem vier Meter tiefen, bis auf den gewachsenen Boden getriebenen Beton-Fundament mit reicher Eisenanlage verankert.

Unter dem Behälter ist eine Plattform angebracht, zu der eine bequeme Treppe in vier Absätzen hinaufführt. Von einem Ausbau dieser Plattform reicht eine Leiter bis zu der Galerie, die etwas unter der Mitte rings um den Behälter läuft. Von dieser Galerie aus kann man mittels einer fahrbaren Leiter zu der auf der obersten Kugelhälfte angebrachten Galerie steigen, von wo aus man durch ein Fahrloch in das Innere mittels zweier Leitern bis auf den Boden des Behälters gelangt. “

Die Steige-, Fall- und Entleerungsleitungen sind „konzentrisch um den Mittelpunkt angeordnet. Der Behälter soll später eine Einmantelung aus Eisenbeton erhalten.“

Der Bauschein für den Wasserturm wurde bereits nach sechs Wochen am 30. November 1904 – nach „Kenntnisnahme und Prüfung“ des Projektes im Kreisbauausschuss zu Dortmund – ausgestellt.

Die Arbeiten am Wasserturm begannen zunächst als Schwarzbau

Mit den Bauarbeiten wurde aber früher begonnen, vermutlich Anfang November 1904. Ein aufmerksamer und seiner Pflichten bewusster Gendarm erstattete am 13. November gegen das Wasserwerk zu Unna Anzeige bei der Polizeiverwaltung in Brackel: „Das nebengenannte Wasserwerk errichtet auf der Feldmark zu Grevel einen Wasserturm. Bei einer Revision am 11. diesen Monats war dasselbe nicht im Besitz einer Bauerlaubnis.“

Es drohte folglich, ein Schwarzbau zu entstehen. Amtsbaumeister Utermann in Brackel reagierte rasch und vermerkte fünf Tage später: „Erlaubnis zur Ausschachtung ist erteilt worden.“ Damit war der Bau des Wasserturms erst einmal legitimiert und die Gründungsarbeiten für den Turm konnten beginnen.

Am 17. November 1904 erschien im „General-Anzeiger für Dortmund“ folgende Anzeige: „10-15 Maurer gesucht; zu melden bei Polier Graf, Wasserturm-Neubau Lanstrop bei Courl. “ Das Fundament wurde also nicht, wie im Bauantrag beschrieben, in Beton mit einer Eisenarmierung ausgeführt, sondern, wie beim Eiffelturm, gemauert.

Pressebericht: „Eine neue Landmarke wird sich binnen kurzem erheben“

In einem ersten Pressebericht über den Turmbau zu Lanstrop ist von 400 schweren Steinfuhren für das Fundament die Rede – mit Sicherheit ein Großauftrag für die nahegelegene Lanstroper Ziegelei Lahr und die Ziegeleien in den Nachbargemeinden: „Eine neue Landmarke wird sich binnen kurzem erheben, weithin sichtbar am Hellweg bis ins Lippetal. Auf dem Hügelzug zwischen Grevel und Lanstrop, der etwa 30 Meter höher liegt als die Köln-Mindener Bahn bei Courl [Kurl], lässt die Stadt Unna für ihr Wasserwerk durch Herrn Aug. Klönne-Dortmund einen bemerkenswerten Wasserturm errichten.

Es wird auf gemauertem Sockel und eisernem Untergerüst von fast 40 Meter Höhe ein eiförmiger Wasserbehälter errichtet, welcher 2.000 Kubikmeter Wasser fasst. Welche kolossalen Massen zu bewältigen sind, geht aus folgenden Angaben hervor: Zum Fundament werden 400 schwere Steinfuhren erforderlich, die Eisenkonstruktion wiegt 30 Doppelwaggons und die ganze Anlage kostet fast 100.000 M. Die Höhe der Lage und die Höhe des gesamten Bauwerks wird es wie einen Leuchtturm über die Lande blicken lassen und zu einer wirklichen Landmarke am Hellweg stempeln.“

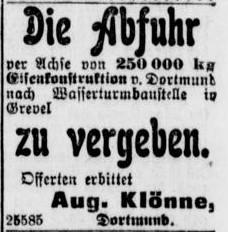

Die in Dortmund von August Klönne an der Weißenburger Straße vorgefertigten schmiedeeisernen Werkstücke wurden nach Lanstrop vermutlich auf Pferdewagen gebracht. Für den Transport ab Werk veröffentlichte Klönne Ende Dezember 1904 in mehreren Zeitungen folgende Anzeige: „Die Abfuhr per Achse von 250.000 kg Eisenkonstruktion v. Dortmund nach Wasserturmbaustelle in Grevel zu vergeben. Offerten erbittet Aug. Klönne, Dortmund.“

(Fortsetzung folgt)

Anm.d.Red.: Haben Sie bis zum Ende gelesen? Nur zur Info: Die Nordstadtblogger arbeiten ehrenamtlich. Wir machen das gern, aber wir freuen uns auch über Unterstützung!