„Vermüllte Wohnungen und Flure, eingetretene Türen, aggressive, mit Drogen vollgepumpte Rumänen und Bulgaren. Mitten drin eine Mutter mit ihrer siebenjährigen, geistig zurückgebliebenen Tochter mit körperlichen Behinderungen. Mit einem Mädchen, das nicht in die Schule geht, sondern eher vor sich hin vegetiert. […]

Einer der Bewohner, der sich gerade die Spritze setzen wollte, ging auf die beiden Polizisten los und warf sie zu Boden. So aggressiv seien die Bewohner gewesen, dass noch vier Streifenwagen angefordert werden mussten. Sogar die Polizei soll darauf hingewiesen haben, das Jugendamt bei seinen Aktionen „in diesem Personenkreis“ künftig nur noch „unter Einsatz einer Hundertschaft“ zu unterstützen. […]

Das Haus an der Mallinckrodtstraße 54 ist nur eines von vielen Beispielen, was sich hinter manchen Nordstadt-Fassaden abspielt. […] OB Sierau kündigte an, alle Register zu ziehen, den Zuständen in Teilen der Nordstadt den Garaus zu machen. Dazu gehöre, heruntergekommene Häuser mit heruntergekommenen Bewohnern räumen zu lassen, die Schwarzarbeiterszene mit Kontrollen zu zerschlagen und den Straßenstrich an der Ravensberger Straße „zu begrenzen“.“

Verächtliche, angstbesetzte und klischeehafte Berichterstattung über Neuzuwanderer

Ziemlich starker Tobak, den die Westfälische Rundschau da Ende Januar 2011 den Dortmunder Lesern in ihrem Lokalteil servierte. Für den Dortmunder Historiker Bastian Pütter Anstoß zu einer Forschungsexpedition in die Zuwanderungsgeschichte der Dortmunder Nordstadt.

Dabei stellte er fest, dass auch früher gern in dieser verächtlichen, angstbesetzten und klischeehaften Form über Neuzuwanderer und ihre Lebensbedingungen in der neuen Heimat gesprochen wurde.

Wobei er nicht bestreitet, dass es solche Zustände von Armut und Verwahrlosung tatsächlich gibt. Denn Pütter ist Redaktionsleiter des Straßenmagazins BODO. Er kennt sich also bestens mit der Obdachlosenszene und den Verhältnissen am Rande der Gesellschaft aus und arbeitet tatkräftig daran mit, das Los der Gestrauchelten und Ausgegrenzten zu bessern und ihnen eine Stimme zu geben.

Jetzt war er am Westfalen-Kolleg zu Gast. Vor rund 100 Erstsemestern hielt er einen Vortrag zum Thema „150 Jahre Zuwanderung in die Nordstadt“. Dieser langen Zuwanderungsgeschichte – beginnend mit den Ruhrpolen seit den 1860ern und mit den heutigen Arbeits- und Armutszuwanderern aus den Balkanstaaten und Asylbegehrenden aus aller Welt ganz sicher nicht endend – galt sein kritisch-analytischer Blick.

Er machte wiederkehrende Darstellungsmuster aus. Solche skandalisierenden Berichte wie in der Rundschau des Jahres 2011 finden sich auch in den 1950ern über die Gastarbeiter und im späten 19. Jahrhundert über die Ruhrpolen.

Pütter machte zunächst deutlich, dass es immer sehr gewichtige Gründe gibt, warum jemand seine Heimat verlässt und den Weg in die Fremde wagt. Armut und/oder Verfolgung sind hier zentrale Motive.

Die Hoffnungen auf sichere Arbeit und ein besseres Leben in den Zuwanderungsgebieten kämen hinzu. Entscheidend sei dann aber auch, wie die Migranten von den Alteingesessenen in ihrer neuen Heimat aufgenommen würden. Dabei überlagerten Wunschbilder oftmals die Realität.

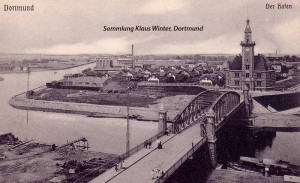

Dortmunder Nordstadt – im 19. Jahrhundert eigens für die Zuwanderer errichtet

Das Besondere an der Nordstadt sei, dass dieser Stadtteil nördlich des Hauptbahnhofs und der Bahntrasse im 19. Jahrhundert eigens für die Zuwanderer in die boomende Industrieregion errichtet wurde.

Das bürgerliche Dortmund sorgte für eine strikte Segregation, die Bahnschranken waren oft stundenlang unten, kein Durchkommen für die „Horden aus dem Norden“, wie es abfällig hieß. Auch heute wirkten die heruntergekommenen Zugänge durch den unwirtlichen Bahnhof und die (noch) scheußlichen Bahnunterführungen wie ein Stoppschild, befand der Referent.

Aus der Not eine Untugend gemacht – bürgerliche Sicht auf die Ruhrpolen

Man baute zwar Häuser für die Ruhrpolen, nicht selten rasch hochgezogene Bruchbuden, und kassierte von den schwer schuftenden Arbeitern überzogene Mieten. Ansonsten aber mied man die Nordstadt, wo es nur ging. In der bürgerlichen Öffentlichkeit habe sich rasch ein vorurteilsbehaftetes Bild von diesem Stadtteil und seinen Menschen durchgesetzt, so Pütter.

Dass viele Neuankömmlinge in solchen Bruchbuden und „Ekelhäusern“ hausten, war dann nicht mehr ihrer Armut und der Tatsache geschuldet, dass sie in den bürgerlichen Vierteln nicht geduldet waren, sondern galt als Folge ihrer ethnisch begründeten Liederlichkeit. „Polnische Verhältnisse“ waren das nun.

Über die beengten Verhältnisse, in denen die Menschen wohnten, rümpften Bürgers empört die Nase. Schnell war man mit dem Vorwurf der sexuellen Libertinage bei der Hand, aus der Not wurde eine Untugend gemacht.

„Grober Unfug“ oder: Was nicht sein kann, das nicht sein darf

Da war es nicht weit, den Neuankömmlingen auch eine Neigung zu kriminellen Handlungen zu unterstellen. Eigene Gesetzesparagraphen mussten her, um „Sodom und Gomorrha“ wieder ein wenig Herr zu werden.

„Grober Unfug“ war eine solche Erfindung. Die Arbeiter und ihre Familien trafen sich des Öfteren auf der Straße, so wie sie es von ihren heimatlichen Dörfern her kannten, und weil es ihnen zuhause einfach zu eng war.

Jetzt galt auch schon das Beieinanderstehen auf der Straße als Delikt, es wurde eben als „grober Unfug“ kriminalisiert. Der damalige Dortmunder Polizeipräsident stieß kräftig ins rechtspopulistische Horn und gab den bürgerlichen Fremdenfeinden Zucker.

Und dies, obwohl die Statistiken, die er selbst zuvor hatte erheben lassen, gar keinen signifikanten Kriminalitätsanstieg verzeichneten. Da schüttelten nicht wenige der jungen Zuhörer den Kopf.

Tradierte Ausgrenzungsstrategien gegen Gastarbeiter und Roma: Ethnisierung, Sexualisierung, Kriminalisierung

Doch zur Überheblichkeit der Nachgeborenen besteht kein Grund. Dies machte Pütter im Blick auf spätere Zuwanderergruppen deutlich.

Zu Zeiten der Gastarbeiter in den 1950er bis 70er Jahren gab es wieder deftige Zeitungsberichte über ihre Behausungen, scheuchten besorgte Eltern ihre abenteuerlustigen Töchter vor den „triebhaften italienischen Romeos“ hinter die bürgerlichen Gardinen zurück, raunten Polizei und Boulevard von üblen Messerstechereien, wobei die Gastarbeiter die Stichwaffen wohl direkt von den Ruhrpolen des Kaiserreichs zugesteckt bekommen hätten.

Und auch heute gebe es ähnliche Vorurteile gegenüber den Arbeits- und Armutsmigranten vom Balkan, die mal verschämt „Bulgaren und Rumänen“, politisch korrekt „Roma“ oder brachial-geschichtsvergessen „Zigeuner“ tituliert werden.

Wieder werde fleißig ethnisiert, sexualisiert, kriminalisiert. Ethnisiert: Roma hausten in „Ekelhäusern“, weil dies ihrer primitiven Natur und Kultur entspreche (und nicht ihrer Armut, Ausgrenzung und dem Treiben gewissenloser Miethaie geschuldet sei).

Sexualisiert: in ihrer Triebhaftigkeit und Sittenlosigkeit bevölkerten sie den Straßenstrich (von den einheimischen Freiern, die die Not der Frauen ausnutzten, spreche niemand).

Kriminalisiert: ihre charakterliche Verkommenheit schlage sich in Taschendiebstahl, gewerbsmäßigen Einbrüchen, sogar Kindesentführungen nieder (dass hier Einzelfälle fürs Ganze, im Falle der Kindesentführungen uralte Schauermärchen für bare Münze genommen würden, ginge unter).

Lernen aus der Geschichte statt deprimierender Wiederholungszwang

In der anschließenden Diskussion ging es natürlich darum, ob man denn wirklich nie aus der Geschichte lerne. Alles ein deprimierender Wiederholungszwang?

Oder ob man die Hände besser in den Schoß legen solle, weil sich die Probleme nur auf lange Sicht lösten? Schließlich spreche in der Nordstadt niemand mehr polnisch. „Ruhrpolen“ sei verschwunden – nur 150 Jahre, schmunzelt der Historiker, nachdem die ersten polnischen Zuwanderer in die Nordstadt kamen.

Aber, da waren sich die Studierenden mit Pütter einig, das könne nicht das letzte Wort sein. Die Menschen leben, leiden und handeln in der Gegenwart, der Blick auf das ferne Glück der Enkel sei ein schwacher Trost. Also gelte es hier und jetzt Vorurteile zu bekämpfen, die Lebensbedingungen der Zuwanderer zu verbessern, Brücken zu schlagen, statt Schranken zu errichten.

Doch aktuell könne man viel weniger auf eine naturwüchsige Integration setzen, gab ein Diskutant zu bedenken. Denn viele Balkanzuwanderer seien beruflich unqualifiziert, doch nach dem Abschied von Kohle und Stahl fehlten Arbeitsplätze für Ungelernte zuhauf.

Ob die Dortmunder Sozialdezernentin Birgit Zoerner mit ihrem Vorschlag, einen zweiten Arbeitsmarkt für diese Klientel der Geringqualifizierten zu schaffen, in den höheren politischen Etagen Gehör finden wird, steht in den Sternen.

Nordstadt als Dortmunds Kreativquelle

Es war dem Thema geschuldet und kam doch etwas zu kurz, dass die Nordstädter heute eine eigene Stimme haben, statt dass nur über sie geredet wird.

Und dass nicht zuletzt die ökonomische und kulturelle Kreativität der migrantischen Zuwanderer aus der Nordstadt einen quicklebendigen und liebenswerten Stadtteil gemacht hat, der zunehmend aufgeschlossene bürgerliche Menschen anzieht und hier heimisch werden lässt.

Reaktionen

Thomas Bahr

Mit dem Bau der Eisenbahn im Jahr 1847 befand sich Dortmund auf dem Weg zur Industriestadt. Bis dahin betrug die Einwohnerzahl etwa 10.000. Zu diesem Zeitpunkt gehörten viele der heutigen Stadtteile noch nicht zu Dortmund. Würde man diese hinzuzählen, käme man wohl nicht über 20.000 Einwohner. Bis 1900 erhöhte sich die Einwohnerzahl auf 100.000 und bis 1930 auf 530.000 Menschen.

Mit dem Bau der Union Vorstadt und letztendlich dem Bau vieler Wohnhäuser in der Nordstadt war offensichtlich, die Nordstadt verdankt ihr Entstehen den Zuwanderern. In den Hellweg-Dörfern oder in Hörde wurde auch Wohnraum für die Zuwanderer geschaffen. Die vielen Bergarbeitersiedlungen zeugen heute noch davon. Leider lässt man dies immer wieder unter den Tisch fallen.

Alle außerhalb der Nordstadt fühlen sich gerne als Ur-Dortmunder, obwohl dies nicht stimmt. Die 500.000 Dortmunder, die heute nicht in der Nordstadt leben, stammen nun einmal nicht von den 20.000 ab, die 1850 bereits hier lebten.

Sämtliche Stadtteile Dortmunds sind seit 1850 enorm durch die Zuwanderer gewachsen. Dennoch wird immer wieder nur die Nordstadt als der Stadtteil genannt, der durch Zuwanderung entstanden ist. Ein Bild welches zum Nachteil der Nordstadt ist und von vielen gepflegt wird. Offenbar leider auch von Herrn Pütter.