Wer viele Medikamente einnimmt, ist offenbar alles andere als gesund. Und es kann noch schlimmer kommen. Zum Beispiel, wenn die Zusammensetzung des Tabletten-Cocktails nicht zum Ist-Zustand eines Organismus passt. Auch Hausärzte blicken immer weniger durch: welche Pharmazeutika PatientInnen überhaupt einnehmen und welche der mutmaßlich eingenommenen nachteilig interagieren könnten. Die Arzneimitteltherapiesicherheit ist gefährdet. Können hier umfassende Informationen und digital berechnete Empfehlungen für Mediziner und PatientInnen Abhilfe schaffen? Wichtige Akteure im bundesrepublikanischen Gesundheitssystem sind davon überzeugt. Nicht zuletzt geht es auch um Kostendämpfung. Ein Modellprojekt dazu möchte in die Regelversorgung und tritt in die entscheidende Testphase.

Herausforderungen der Medizin durch Digitalisierung, aufgeklärte PatientInnen und Autoritätsverlust

Was weiß ein Hausarzt heute noch über die Kranken in seiner Praxis? Wo er als direktiv agierender Klassiker hinter ÄrztInnen verschwindet, die mit aufgeklärten PatientInnen diskutieren oder als DienstleisterInnen KlientInnen empfangen, modularisiert natürlich. – Er weiß immer weniger. Und dafür gibt es Ursachen und Gründe; letztere rechtfertigen nicht nur das Gendering.

Wenn Zugänge zu klassischen Instrumenten ärztlicher Kunst zunehmend durch digitalisierte Welten definiert werden. Daher Tätigkeiten zur Erfüllung des Heilauftrages wie Begutachtung, Anamnese, Indikationsstellung oder Medikation jenseits der zeit- und raumlosen Vernetzung von Daten so antiquiert erscheinen wie klassisch paternalistische Beziehungsmuster zum Kranken, unter denen sie entstanden.

Wo in einer freien und säkularen Gesellschaft individuelle Selbstbestimmung mit Bindungsverlust aus traditionellen Bezügen bezahlt wird und die Autorität zur Durchführung einer bestimmten klinischen Intervention zusätzlich durch alternative Handlungsoptionen aufweicht.

Die wiederum freiverantwortliche PatientInnen ergreifen können, indem sie ihre Befindlichkeitsstörungen den KollegInnen um die Ecke vortragen und so Episoden ihrer Krankengeschichte unzusammenhängend verteilen – da wird es unübersichtlich für HausärztInnen, und der Druck steigt. Zumal durch gesundheitsökonomische Imperative, die vor der eigenen Praxis nicht halt machen, der alltägliche Zeitdruck, Effektivitäts- und Effizienzzwänge sich erhöhen.

Ausdruck einer alternden Gesellschaft: Multimorbidität und Polypharmazie begegnen sich häufiger

Und es wird sowieso komplexer, wenn eine Gesellschaft altert. Eine ausgefeilte Medizintechnik sieht sich bei zunehmend multimorbiden PatientInnen, die ein halbes Dutzend chronischer Erkrankungen mit sich herumschleppen, vor neuen Herausforderungen – beispielsweise in Fragen der Medikation bzw. Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS).

Weil vielleicht nicht alle verordnete Pillen für diesen einen konkreten Organismus zum Interventionszeitpunkt oder grundsätzlich für ihn nicht geeignet und/oder inkompatibel durch ihre spezifische Kombination sind.

Schätzungen zufolge, sind in der Bundesrepublik etwa 250.000 Krankenhauseinweisungen auf Medikationsfehler zurückzuführen. Das kostet sehr viel Geld, ganz abgesehen vom Schaden, den die PatientInnen nehmen. Verunsicherung macht sich in den Praxen breit, wenn ein schnell unterschriebenes Rezept ohne zureichendes Hintergrundwissen über den Menschen hinter der dünnen Krankenakte zu fatalen Folgen führen kann.

Digitalisiertes medizinisch-pharmakologisches Wissen durch multiple Vernetzungsmöglichkeiten nutzen

Solchen Unsicherheiten bei der Arzneimitteltherapie möchte aktuell eine Reihe von Forschungsprojekten begegnen. Die basale Idee dahinter: die wachsende Digitalisierung individualisierter Lebenswelten wie der Heilkunst so zu reorganisieren, dass die mit ihr bislang einhergehende Vermehrung von Unwissenheit unter Medizinern über die Monaden, die in ihren Praxen sitzen – durch das Vernetzungspotential eben jener Digitalisierung umzukehren.

Konkret: Entwicklung eines Konzepts zur Arzneimitteltherapie für multimorbide PatientInnen mit Mitteln systematischer Vernetzung und Bereitstellung von zusammenhängenden Informationen über sie vor Ort zur fachgerechten Medikation in der Praxis.

Die Idee hat gegenwärtig Konjunktur, denn sie liegt auf der Hand: Techniken digitaler Kommunikations- und Vernetzungsmöglichkeiten auf Ziele der Gesundheitsversorgung hin fortzuentwickeln und anzuordnen. Diesem Zweck dient für die AMTS auch der neue, 2016 durch das E-Health-Gesetz geforderte, digitalisierte Medikationsplan, der ab diesem Jahr bundeseinheitlich auf der elektronischen Gesundheitskarte (eGk) gespeichert werden soll.

Modellprojekte zur Verbesserung der AMTS durch digitale Vernetzung von Informationen

Zur Evaluation der eGK, Akzeptanzuntersuchungen eingeschlossen, finanzierte das Bundesministerium für Gesundheit zwischen 2014 und 2017 drei größere Projekte in mehreren Bundesländern. Parallel dazu wird munter zur Leistungsfähigkeit digitaler Systeme geforscht, welche die Handlungsoptionen, die sich aus der einheitlichen Speicherung von PatientInnendaten auf der eGK ergeben, insofern deutlich erweitern, als sie die relevanten Informationen für die AMTS simultan einem viel größeren Kreis von Akteuren im Gesundheitswesen zur Verfügung stellen können.

So berichtet das Deutsche Ärzteblatt im März gleich von zwei laufenden Modellprojekten zur digitalen Sicherung von Medikationsübersichten, die diesen einen entscheidenden Schritt weiter gehen, indem Schlüsselbereiche der Gesundheitsversorgung gleich direkt, statt über den Umweg der eGK miteinander vernetzt werden.

Bei der Arzneimittelinitiative Sachsen-Thüringen (ARMIN) wird eine webbasierte Plattform für ca. 1.500 teilnehmende Arztpraxen und Apotheken getestet, auf der Medikationspläne gemeinsam geführt werden können. Kooperationspartner sind hier die jeweilige Kassenärztliche Vereinigung (KV) der Länder Sachsen und Thüringen, die entsprechenden Apothekerverbände sowie die AOK plus.

Haus- und Fachärzte vernetzt dagegen die Ärztliche Qualitätsgemeinschaft Witten mit einem Desktoptool zum Abgleich aller Arzneimittel, die gemeinsame PatientInnen einnehmen.

Solche Systeme sind je nach Konfiguration kompatibel, aber im Prinzip stets integrationsoffen gegenüber dem eGK-Ansatz. Das gegenwärtig größte Modellprojekt dieser Art zur Verbesserung der Medikationssicherheit ist nun seit Februar in die entscheidende Phase gegangen.

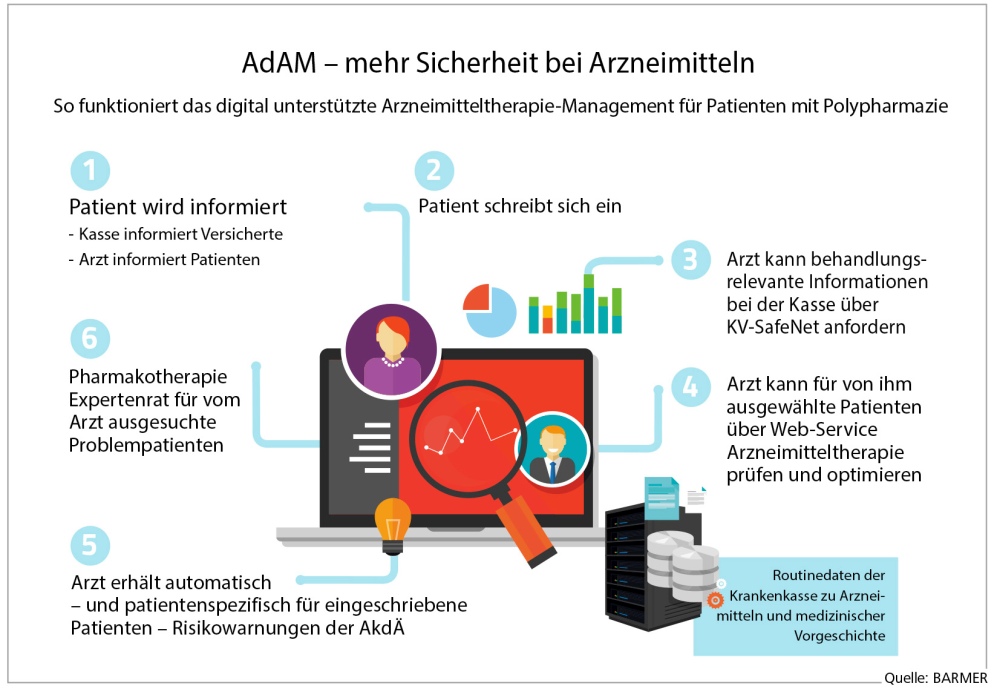

AdAM: „Anwendung für digital unterstütztes Arzneimitteltherapie-Management“

Zusammengeschlossen haben sich seit 2016 zu diesem Zweck zwei gewichtige Akteure medizinischer Versorgung in der Bundesrepublik: die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) und die Barmer-Ersatzkasse. Mit ihrem Modellprojekt soll eine „Anwendung für digital unterstütztes Arzneimitteltherapie-Management“ (AdAM) in westfälischen Hausarztpraxen getestet werden.

Das Kooperationsprojekt ist auf drei Jahre angelegt und wird mit 16,4 Millionen Euro aus dem Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses gefördert.

Wie funktioniert dieses System zur Stärkung der AMTS? Miteinander vernetzt werden sollen in dem Vorhaben im Prinzip die beteiligten Hausarztpraxen mit der Krankenkasse ihrer PatientInnen, hier der Barmer GEK. Dies geschieht mit einer eigens zu diesem Zweck entwickelten Software und Web-Anwendung der Firma RpDoc Solutions aus Saarbrücken, die als Schnittstelle zwischen Krankenkasse und Hausarztpraxen fungiert.

Die an der Studie sich beteiligenden Praxen erhalten mit diesem Tool von der Barmer GEK dann durch Freischaltung alle therapierelevanten Daten über jene PatientInnen, die dort versichert sind und sich vorab in schriftlicher Form zur Teilnahme bereit erklärt haben.

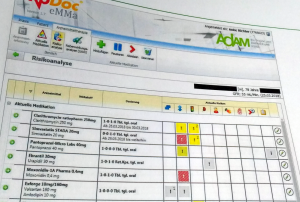

Insbesondere umfassen die online bereitgestellten und stets aktualisierten Informationen, die in einer Maske auf den Desktops in den Praxen erscheinen, eine Auflistung der als verordnet bekannten Medikamente, einschließlich Angaben zur Selbstmedikation sowie Heil- und Hilfsmitteln, und sie geben Auskunft über die der Medikation zugrundeliegenden Diagnosen sowie zu Krankenhausaufenthalten oder Reha-Maßnahmen.

AdAM richtet sich zunächst an (meist) multimorbide PatientInnen mit Polypharmazie

Zielgruppe des Modellprojektes sind zunächst PatientInnen mit Polypharmazie, d.h. die betroffenen Personen nehmen regelmäßig täglich fünf oder mehr Medikamente ein. Häufig (aber nicht immer) sind dies multimorbide, ältere Menschen, bei denen gleichzeitig mehrere chronische Erkrankungen bestehen, die sich teilweise gegenseitig bedingen (wie etwa beim sog. metabolischen Syndrom).

Unabhängig von den Chancen einer vollständigen Heilung (die in der Regel gering sind), ist hier in der Regel schwerpunktmäßig eine symptomatische Behandlung indiziert, indem durch medikamentöse Verordnungen Beschwerden gelindert und andere unerwünschte Symptome (wie Störungen des Blutbildes) kontrolliert werden sollen.

Das Resultat ist in vielen Fällen Multimedikation oder Polypharmazie: Die Menschen schlucken die von den ÄrztInnen verschriebenen Tabletten quasi wie Brot. Das aber kann, bei falscher Zusammenstellung der Pharmaka, zu Wechsel- und Nebenwirkungen unterschiedlichster Art führen, und damit durch die Hintertür zu erhöhten, zusätzlichen Gesundheitsrisiken.

Exakte Bestimmung von Medikationsrisiken erfordert Vollständigkeit bei Dateneingabe

Anke Richter, Hausärztin in Bad Oeynhausen, deren Praxis seit Februar dieses Jahres an dem Modellprojekt der KVWL und Barmer GEK teilnimmt, betont bei Vorstellung der Schnittstelle, dass die Resonanz bei den auf Teilnahme angesprochenen PatientInnen gut sei, denn gerade Menschen, die viele Medikamente einnähmen, seien sensibilisiert für Folgeprobleme, die dadurch entstehen könnten.

Mit dem Hinweis auf mögliche Konsequenzen einer Multimedikation ist der Kern des AdAM-Projekts berührt. Denn neben der Bereitstellung von basalen, personalisierten Datensätzen, die im Prinzip auch in der eGK ausgelesen werden könnten, erlaubt die Software natürlich viel mehr.

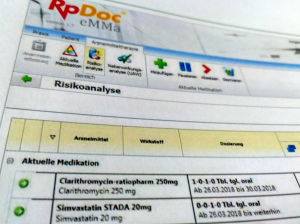

Der eigentliche Clou ist nämlich, dass nun verschiedene Datensorten zur operativen Zwecken, nämlich zur Evaluation der verordneten Medikation zusammengebracht werden. Das sind: Informationen über die Gesamtmedikation, zur Krankengeschichte und für die Einnahme von Arzneimitteln relevante Funktionswerte, vor allem zur Niere. Mit medizinisch-pharmakologischer Expertise kann das Programm in der Folge auf Grundlage der eingespeisten Daten medikationssensitive Analysen durchführen.

Was kann die Plattform AdAM potentiell für ÄrztInnen wie PatientInnen leisten?

Hier sieht Anke Richter auch den entscheidenden Vorsprung von MedizinerInnen gegenüber PharmazeutInnen: diesen stünden die gerade bei älteren Menschen so wichtigen Nierenfunktionswerte im Gegensatz zu den Ärzten eben nicht zur Verfügung. Und sie sind unverzichtbarer Teil der nachfolgenden Risikoanalyse, bei der die Wirkstoffmenge der von PatientInnen eingenommenen Medikamente in ein Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Nieren gesetzt wird.

Was die Möglichkeit einer Verfälschung der Ergebnisse durch fehlende Daten betrifft, wenn etwa PatientInnen freiverkäufliche Medikamente einnehmen, ohne dies mitzuteilen, so sei dies eine Frage der Anamnese und der Insistenz, mit der sie betrieben würde, betont Richter. Dazu gehöre auch, die PatientInnen dazu anzuhalten, entsprechende Auskünfte zu erteilen, nachdem sie bei FachärztInnen gewesen seien.

Ist dies geschehen, können mit der Software im Weiteren gefährliche oder problematische Wechselwirkungen, Nebenwirkungen oder Kontraindikationen aufgespürt, von Ärztinnen erkannt und für KlientInnen auch farblich sichtbar gemacht werden. Ein rotes Kästchen etwa neben einem eingenommenen Medikament symbolisiert auch für den medizinischen Laien augenfällig, das etwas nicht stimmt. Wenn die roten Kästchen erscheinen, gäbe es geringeren Diskussionsbedarf, fasst Richter die Wirkung auf die PatientInnen zusammen.

Wirksamkeit von AdAM soll durch jetzt in Westfalen-Lippe angelaufene Studie nachgewiesen werden

Ob damit dauerhaft die Quote informierter Einwilligung und Adhärenz an die Medikation erhöht bzw. die von Therapieabbrüchen gesenkt werden kann, bleibt abzuwarten. Ein mindestens ebenso entscheidender Faktor wird sein, ob in der Praxis mit den errechneten Medikationsplänen in Zukunft für PatientInnen und in deren Wahrnehmung mehr Schaden vermieden werden kann – im Verhältnis zu dem, der heute durch die Medizin mit Blick auf die hohe Zahl stationärer Behandlungen durch Medikationsfehler verursacht wird. Oder ob durch den Einsatz von AdAM Mortalitätsraten spürbar sinken.

Genau an diesem Punkt geht AdAM nun in die zweite und entscheidende Projektphase. Um die angestrebte Überführung des AMTS-Systems in die Regelversorgung der gesetzlichen Krankenversicherung zu erreichen, müsse es seine Wirksamkeit und Praxistauglichkeit eben dort, in der etablierten Gesundheitsversorgung, nachweisen, betont Prof. Daniel Grandt aus dem Vorstand der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft.

Nach einigen Pilotversuchen in Siegen und Bünde und guten Erfahrungen in den Pretests, kommt das Software-System nun seit vergangenem Februar vollumfänglich im Rahmen der angelaufenen Zielstudie augenblicklich schon in etwa 250 Hausarztpraxen Westfalen-Lippes zum Einsatz. Weitere Praxen sollten sukzessive während der Laufzeit der Studie in den nächsten 15 Monaten folgen. An die 1.400 ÄrztInnen und etwa 35.000 PatientInnen sollen an dem Projekt beteiligt werden, erklärt Dr. Wolfgang-Axel Dryden, 1. Vorsitzender der KVWL.

Etwa 1.000 ÄrztInnen haben bereits ihr Interesse bekundet. Ergebnisse sollen bis Ende September geliefert werden. Langfristiges Ziel ist es, dass sich 85 Prozent der 440.000 von Polypharmazie betroffenen Barmer-Versicherten in das Projekt einschreiben. Gelingt die Überführung in die Regelversorgung, könnte AdAM den bis zu 18,6 Millionen PatientInnen helfen, die in der Bundesrepublik polypharmazeutisch behandelt werden müssen.

Das Studiendesign: Vergleich zweier Gruppen mit und ohne Anwendung des Systems

Die im Februar begonnene Studie erfolgt in einem randomisierten kontrollierten Design: Um die Wirksamkeit von AdAM nach bestimmten Kriterien zu testen, werden die teilnehmenden Hausarztpraxen nach dem Zufallsprinzip zwei verschiedenen Gruppen zugeordnet – einer Interventionsgruppe, in der die neue Software zur Anwendung kommt, oder einer Kontrollgruppe ohne Intervention, in der über den Testzeitraum schlicht business as usual stattfindet.

Gemessen werden sollen als abhängige Variable primär die absoluten Mortalitäts- und Einweisungsraten für stationäre Behandlungen bei Polypharmazie, sekundär die Veränderungen bei der Angemessenheit der Medikation sowie bei den Mortalitäts- und Einweisungraten.

Ergeben sich nach Ablauf der Testphase von fünf Quartalen (im Frühsommer 2019) signifikante Unterschiede zwischen den jeweiligen Testwerten zugunsten von AdAM, ist dessen Wirksamkeit für das gemessene Kriterium bewiesen. (Zumindest unter den wissenchaftstheoretischen Voraussetzungen der angewandten Testtheorie.)

Das wäre beispielsweise der Fall, wenn die Zahl der Krankenhauseinweisungen bei Anwendung von AdAM in einem vorab durch das geforderte Signifikanzniveau definierten, überwahrscheinlichen Maß sänke oder beim Vergleich der Sterberaten zwischen Interventions- und Kontrollgruppe signifikante Unterschiede errechnet werden könnten.

Projektbegleitende Evaluation mit kontinuierlichem Rücklauf der Ergebnisse an Facharztgremien

Die Evaluation des Gesamtprojektes verläuft während der dreijährigen Laufzeit parallel zu ihm. Sie wird durchgeführt von WissenschaftlerInnen der Universitäten Köln, Frankfurt/Main, Bochum, Bielefeld sowie der Uniklinik Köln. Die Leitlinien zur Behandlung einzelner Erkrankungen seien zwar gut, nicht aber für deren Kombination, erklärt Grandt mit Blick auf komplexer werdende Anforderungen für medikamentöse Interventionen bei Multimorbidität.

Im Endeffekt ginge es hier auch darum, Handlungsempfehlungen zur Intervention bei Polypharmazie zu entwickeln, die über die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin mit anderen kooperierenden, mehr als 20 medizinischen Fachgesellschaften erarbeitet würden und schließlich nach und nach implementiert werden könnten.

Eine noch deutlichere Brücke zu Belangen der PatientInnen schlägt Wolfgang-Axel Dryden: Die KV sei schließlich nicht nur ein Abrechnungssystem ärztlicher Leistungen, sondern gleichermaßen gesetzlich dazu verpflichtet, ärztliche Leistungen sicherzustellen und damit die Sicherheit der PatientInnen. Dies aber bedeute unter anderem, dass Therapieziele ohne Schaden für den betreffenden Menschen erreicht werden müssten, betont der KV-Chef Westfalen-Lippe.

Neben Sicherung der Gesundheitsversorgung: es geht auch um Geld und den Schutz der Privatsphäre

Der Vertreter aus dem Vorstand von Barmer GEK, Dr. Mani Rafii, Humanmediziner und Master of Business Administration, argumentiert aus Sicht der Krankenkassen ähnlich, obwohl deren Interessenschwerpunkte vielleicht etwas anders gelagert sein dürften. Denn letztlich bezahlen sie die Versorgung der Versicherten und hätten sicherlich nichts gegen sinnvolle Einsparungen einzuwenden.

Wenn qua Digitalisierung und Vernetzung vorhandene Daten mit medizinischem Wissen zusammengebracht würden – dann ginge es nicht primär darum, Geld einzusparen, so Rafii. Sondern es solle vielmehr die Versorgung verbessert werden. Zudem könne das Projekt als ein Versuch verstanden werden, die Grenzen zwischen den Gesundheitssektoren stationär-ambulant aufzubrechen.

Sollte dieses Ziel erreicht werden, gäbe es sicherlich Nebeneffekte. Worunter seitens der Kassen sicherlich auch pekuniäre gemeint sein dürften. Dass es mithin neben der Sorge um die Gesundheitsversorgung auch um eine Menge Geld geht, machte Mani Rafii bei der Vorstellung des Gesamtprojekts im Januar 2017 in Berlin deutlich: „AdAM macht die Therapie der Patienten, die mehrere Medikamente gleichzeitig nehmen müssen, sicherer und effizienter. Bei einer Überführung in die Regelversorgung lassen sich bei allen gesetzlichen Krankenkassen bis zu 2,75 Milliarden Euro einsparen“, so Rafii seinerzeit.

Aber gegen sinnvolles Sparen ist kaum etwas einzuwenden. Dies ist solange der Fall, wie es zu keinen unzumutbaren, daher unsinnigen Belastungen von PatientInnen unterer Einkommensschichten oder zu anderen sozialen Schieflagen kommt.

Etwas nachdenklicher stimmt ein Satz von Anke Richter, als sie zwischendurch die Funktionalitäten von AdAM vor dem Hintergrund des ärztlichen Praxisalltags erläuterte: „Der Patient wird relativ gläsern, dank der Informationen der Krankenkassen“, so die Allgemeinmedizinerin. Mit anderen Worten: Es ist gut, wenn sie möglichst viel über mich wissen, um mir maximal zu helfen. Wenn ich mir aber gar nicht helfen lassen will? Dann kommen sie erst recht.

Weitere Informationen:

Dokumentation der klinischen Studie in der U.S. National Library of Medicine: hier