Von Horst Delkus

Der Wasserturm „Lanstroper Ei“ in Dortmund, ein Relikt der industriellen Blütezeit des Ruhrgebiets, erstrahlt nach jahrzehntelangen Bemühungen und umfassender Sanierung in neuem Glanz. Einst unverzichtbar für die Wasserversorgung und lange dem Verfall preisgegeben, ist er heute ein inspirierendes Denkmal. In einer dreiteiligen Serie stellen wir die bewegte Geschichte dieses Bauwerks und seine Bedeutung für die Versorgung des Bergbaus und der Haushalte vor.

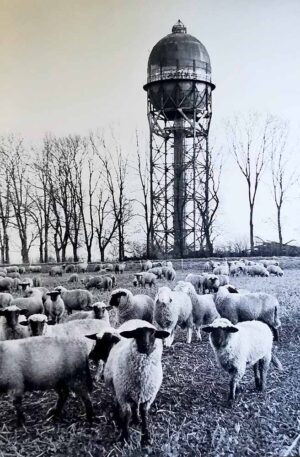

Das Lanstroper Ei ist eine wichtige Landmarke. Doch in Dienst ist er schon lange nicht mehr: Der Wasserturm an der Gemeindegrenze Lanstrop – Grevel war bis 1980 in Betrieb. Mit Wasser aus der Ruhr versorgte er die Zechen der Harpener Bergbau AG. Ferner die Dortmunder Stadtteile Lanstrop, Derne, Mengede sowie die Lüner Stadtteile Brambauer und Horstmar. Ziemlich genau 75 Jahre. Passiert ist in der Zwischenzeit wenig.

Der markante Turm im Dortmunder Nordosten war eine wichtige Orientierungsmarke

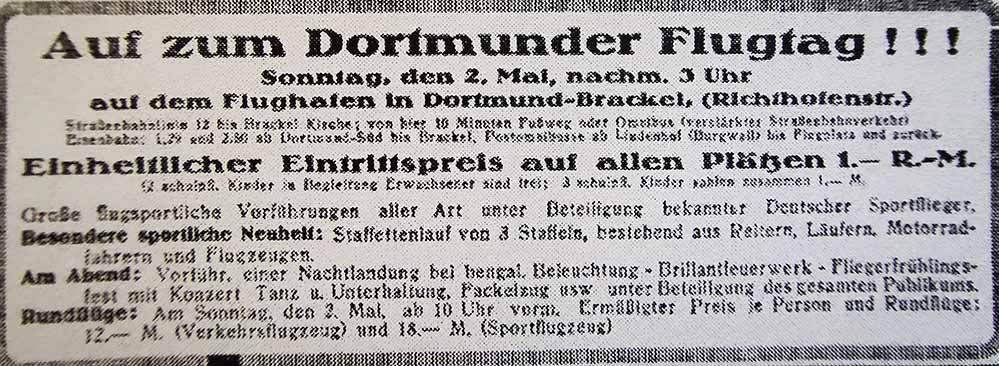

Als sich in den 1920er Jahren der Flugverkehr auf dem Flugplatz in Brackel entwickelte, war der markante Turm im Dortmunder Nordosten eine wichtige Orientierungsmarke. Auch bei den Flugtagen, die dort veranstaltet wurden.

So war in der Lüner Zeitung über den 6. Flugtag in Dortmund am 2. Mai 1926 zu lesen, dass für diesen Flugtag, veranstaltet vom Verein für Luftfahrt Dortmund e. V., ein Stafettenlauf einer gemischten Staffel aus Läufern, Motorradfahrern, Reitern und Flugzeugen geplant sei: „Der Kurler Wasserturm [!] , welcher bei Flugveranstaltungen stets in besondere Erscheinung trat, kommt hier als Umkreisungspunkt in Frage.“

Für die Bomberstaffeln, die Dortmund im Zweiten Weltkrieg in Schutt und Asche legten, soll das Lanstroper Ei ebenfalls ein wichtiger Orientierungspunkt gewesen sein. 1942 untersuchte man den Wasserturm auf Bergschäden, fand aber keine. Nach einem mündlichen Bericht wurde unter dem Turm keine Kohle abgebaut. Denn er war für die Zechen lebenswichtig.

Abrisspläne trotz Denkmalschutz

Wegen seiner besonderen Bedeutung als Industriebau wurde der Wasserturm bereits 1980 unter Schutz gestellt. Trotzdem stellte die Gelsenwasser AG, als sie den Turm dank neuer Pumpanlagen nicht mehr benötigte, einen Abbruchantrag. Das Bauordnungsamt der Stadt Dortmund wies den Abbruchantrag mit Hinweis auf den Denkmalschutz ab, wogegen die Eigentümerin zunächst Widerspruch einlegte.

Zwischenzeitlich aktivierte sich die Bevölkerung: Eine 8. Klasse der Hauptschule Lanstrop schrieb an die SPD-Fraktionsgeschäftsstelle, um den Abriss zu verhindern. Die Schüler begründeten ihre Initiative mit der ehemaligen lebensnotwendigen Funktion des Wasserturms; damit, dass der Turm beide Weltkriege überstanden hatte und mit seiner Bedeutung als Orientierungspunkt, Wahrzeichen und Heimatsymbol. In der Folge entfalteten die Schüler verschiedene öffentlichkeitswirksame Aktionen.

Vertreter des Westfälischen Amtes für Denkmalpflege, der Unteren Denkmalbehörde Dortmund und der Gelsenwasser AG bescheinigten dem Turm im November 1980 einen guten Erhaltungszustand mit geringen Korrosionsschäden. Die Gelsenwasser AG hielt jedoch wegen der Folgekosten, die sie als Eigentümerin zu tragen hatte, und der fehlenden Kontrolle über das Grundstück mit dem Wasserturm am Widerspruch fest.

Die fehlende Kontrolle über das Grundstück erschien tatsächlich problematisch. Der Turm wurde des Öfteren bestiegen, um ihn mit Parolen zu versehen. Ohne Gefahren waren die Besteigungen nicht. Daher befürchtete die Gelsenwasser AG eine Rufschädigung. Selbst eine Bezuschussung für den Erhalt brachte die Wassergesellschaft nicht von ihrer bisherigen Position ab. Sie bot den Turm vielmehr der Stadt Dortmund als Schenkung an.

Derweil prüfte das Westfälische Amt für Denkmalpflege künftige Nutzungsmöglichkeiten. Wegen der Konstruktion war nach seiner Auffassung der Turm für die Öffentlichkeit nicht zugänglich zu machen. Eine kommerzielle Nutzung kam nicht in Frage. Auch die Juso-AG Lanstrop empfahl in ihrem Antrag an die zuständige Bezirksvertretung die Erhaltung und Unterschutzstellung des Wasserturms nach dem Denkmalschutzgesetz NW.

Sie registrierte wachsendes Interesse der Bevölkerung am „Lanstroper Ei“ und regte die Nutzung als Aussichtsturm an. Bei einem Ortstermin Ende 1980 betonten die Denkmalpfleger, dass der Wasserturm mit der Zeche Gneisenau ein „einprägsames Bild der Industrielandschaft des Dortmunder Nordens“ forme. Auch sie strebten die vorläufige Unterschutzstellung nach § 4 DSchG an, die im Februar 1981 erfolgte.

Für die Eigentümerin Gelsenwasser AG erwuchs die Verpflichtung, den Turm zu erhalten. Deshalb bot die Gelsenwasser AG nun an, dieses als „eigenen Beitrag zur Denkmalpflege“ zu verschenken. Doch das Westfälische Amt für Denkmalpflege stellte heraus, dass es sich nicht um eine Schenkung, sondern um ein Übernahmeverlangen nach § 31 DSchG handelte. Weder die Stadt Dortmund noch die Stadtwerke waren in der Folgezeit aus rechtlichen und finanziellen Gründen bereit, das Folgekosten nach sich ziehende Angebot anzunehmen. Vielmehr trug die Untere Denkmalbehörde den Wasserturm „Lanstroper Ei“ in die Denkmalliste der Stadt Dortmund ein. Gegen diese Eintragung legte die Gelsenwasser AG Widerspruch ein.

Für`n Appel und`n Ei: Das Wahrzeichen wird verkauft

Schließlich bot die Gesellschaft das „Lanstroper Ei“ samt Grundstück Dritten an und stellte einen Beitrag für die Sanierung in Höhe der Abbruchkosten in Aussicht. Noch einmal meldete die Presse Anfang 1984 den drohenden Abbruch. Darauf meldete sich ein Interessent, der den Wasserturm zu Wohnzwecken umnutzen wollte. Der Interessent, ein Architekt, warf Fragen der Denkmalpflege auf, z. B. wegen der Anbringung von Fenstern. Inwieweit kann ein Wasserturm umgestaltet werden, damit die ursprüngliche Funktion ablesbar bleibt?

Seit 1985 wollte der Architekt das „Lanstroper Ei“ mit öffentlichen Zuschüssen umbauen. Durch diese Privatinitiative eines Einzelnen bleibt der Wasserturm „Lanstroper Ei“ als Wahrzeichen und Orientierungspunkt in Dortmund-Grevel erhalten. Der Architekt aus Lünen-Niederaden gab seine Pläne jedoch unter anderem wegen einer schweren Erkrankung auf und verkaufte den Wasserturm an einen Interessenten aus Bochum, Ingo Wassermann.

Dieser versprach, den Turm zu sanieren, unter der Voraussetzung, dass die Stadt Dortmund ihm auf dem Gelände die Genehmigung für eine große Ausstellungshalle mit einer Hausmeisterwohnung erteilt. Zur Ausstellung seiner Privatsammlung von Bergbaumaschinen und Feuerwehrfahrzeugen. Die Stadt lehnte dieses Vorhaben ab, Ingo Wassermann zog sich zurück und drohte im Jahr 1997 mit Abriss.

Zwei Gutachten, behauptete er, bescheinigten ihm, dass der Turm baufällig sei. „Wir suchen nach wie vor jemanden, der den Turm übernimmt“, erklärte der damalige stellvertretende Leiter des Dortmunder Bauordnungsamtes gegenüber der Lokalpresse. Ingo Wassermann war da skeptisch und bezifferte allein die Sanierungskosten auf 800.000 Mark, die sich wohl kein anderer Privatmann ans Bein hängen wolle. Ein Lokalredakteur der Ruhr Nachrichten forderte daraufhin in seinem Kommentar zum Bericht: „Ein Konzept muss her. “

Bürgerinnen und Bürger gründen den Förderverein Lanstoper Ei

Dieser Kommentar war Anlass für den Schreiber dieser Zeilen, im September 1997 den Förderverein Lanstroper Ei e. V. zu gründen und aufzubauen. Ein Konzept für ein Künstler- und Kulturzentrum wurde entwickelt. Die Geschichte des Wasserturms erforscht und aufgeschrieben, eine Kampagne „Das Lanstroper Ei – Ein starkes Stück Dortmund“ mit passenden T-Shirts und Buttons geführt, um den Wert des Turms aufzuzeigen und Abrissüberlegungen zu stoppen.

Spätestens mit der Stilllegung des Wasserturms im Jahr 1980 wurde er zu einem Ort der Inspiration. Für Maler und Musiker, Fotografen und Filmemacher, Architekten und Autoren.

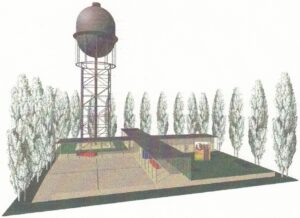

Auch neue Nutzungsideen gab es immer wieder: als Wohnung mit Weitblick, als Künstler- und Kulturzentrum mit illuminiertem Aussichtsturm, als imposante Location für eine Grillhütte, als Ankerpunkt für einen Wohnmobilstellplatz. Ein architektonischer Entwurf des Dortmunder Architektenbüros Gauselmann + Richter erhielt 1998 einen Architekturpreis für die Umnutzung alter Industriegebäude.

Der Eigentümer signalisierte seine Bereitschaft, seine Pläne für einen große Maschinenhalle ad acta zu legen. Er wurde Mitglied im Förderverein und kündigte an, den Bau eines Künstler- und Kulturzentrums am Fuß des Turms voranzutreiben.

Auch unterstützte er verschiedene Aktionen. Zum Beispiel mehrere Rundflüge mit seinem Hubschrauber vom Dortmunder Flughafen zum Wasserturm. Ausgesetzt für die Gewinner eines Preisrätsels auf einem Stadtteilfest 1998 im Lanstroper Haus Wenge-Park.

Förderverein, Politik und Denkmalpflege waren froh, dass ein Ausweg aus der planerischen Sackgasse gefunden schien. Allein als es an die weitere Planung ging, führte der Eigentümer einen Eiertanz auf. So zumindest die Einschätzung von Beteiligten.

Er brachte eine Art Eventhalle mit Gastronomie als Alternative ins Gespräch. Ohne diese Planung zu konkretisieren.

Die Stadt übernimmt Verantwortung und rettet das Ei

„Privat vor Staat“, so schien es, funktionierte auch im zweiten Anlauf nicht. Irgendwann hatten alle Beteiligten genug. Die Stadt Dortmund, vertreten durch ihren damaligen Planungsdezernenten Ulrich Sierau, stieg in Kaufverhandlungen mit dem Eigentümer ein.

Diese Verhandlungen konnten erfolgreich abgeschlossen werden: Im Jahr 2007 kaufte die Stadt Dortmund den Wasserturm auf. Ehrgeizige Pläne, die Sanierung bis zum Kulturhauptstadtjahr 2010 hinzubekommen, scheiterten an finanziellen Ressourcen. 2015 kam das Denkmal in ihr Sondervermögen.

Vom Rost befreit: Das Lanstroper Ei erstrahlt neu

Neuen Elan in die Sanierung brachte ein neuer Fördervereinsvorsitzender, der ehemalige Landtagsabgeordnete und bestens vernetzte Bodo Champignon. Bereits 2013 hoffte er, dass es endlich losginge. Es dauerte dann noch fünf Jahre, bis 2018 die Sanierung in einem ersten Bauabschnitt beginnen konnte.

Dabei wurden die Verstrebungen des Turms entrostet und erneuert. Im März 2024 begann dann der zweite Bauabschnitt mit der Sanierung des Behälters (dem „Ei“), der Plattform und der Treppe. Heute ist die äußere Sanierung des Wasserturms so gut wie vollendet.

Eine Nachbildung der ehemaligen Wetterfahne krönt wieder seine Spitze, wenn man so will das Sahnehäubchen der Sanierung. Am diesjährigen Tag des Offenen Denkmals, am 14. September, kann also gefeiert werden. Mit vielen Unterstützern und Informationen. Und vielen Gesprächen, auch über ungelegte Eier. Und hoffentlich mit reichlich Eierlikör. Wie bei der Gründung des Fördervereins im September 1997 vor nunmehr 28 Jahren.

Anm.d.Red.: Haben Sie bis zum Ende gelesen? Nur zur Info: Die Nordstadtblogger arbeiten ehrenamtlich. Wir machen das gern, aber wir freuen uns auch über Unterstützung!

Mehr auf dazu auf Nordstadtblogger:

Von Aussichtsplattformen, schwankenden Treppen und Leitungen, die Hausbrunnen ersetzen sollen