Der Wasserturm „Lanstroper Ei“ in Dortmund, ein Relikt der industriellen Blütezeit des Ruhrgebiets, erstrahlt nach jahrzehntelangen Bemühungen und umfassender Sanierung in neuem Glanz. Einst unverzichtbar für die Wasserversorgung und lange dem Verfall preisgegeben, ist er heute ein inspirierendes Denkmal. In einer dreiteiligen Serie stellen wir die bewegte Geschichte dieses Bauwerks und seine Bedeutung für die Versorgung des Bergbaus und der Haushalte vor.

Von Horst Delkus

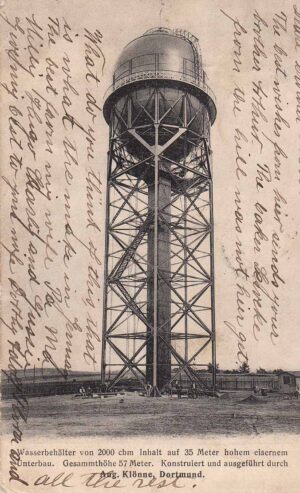

Die in Dortmund von August Klönne an der Weißenburger Straße vorgefertigten schmiedeeisernen Werkstücke wurden nach Lanstrop vermutlich auf Pferdewagen gebracht. Vor Ort auf der Baustelle wurden die präzise, auf den Millimeter genau vorgebohrten Eisenteile zusammengesetzt und mit tausenden von Nieten heiß vernietet.

Das Nieten ist die wohl älteste Technik, um zwei Teile aus Metall fest miteinander zu verbinden. Dabei werden die Niete, zylindrische Bolzen aus Stahl, glühend erhitzt und dann mit Hammerschlägen verformt.

Beim Abkühlen ziehen sich die Nieten zusammen und lassen so eine feste Verbindung entstehen. Die Arbeit war, je höher das Bauwerk wurde, nicht ungefährlich, auch durch herabfallende, glühend heiße Eisenbolzen.

Der Koloss aus Eisen wuchs binnen von Wochen in die Höhe

Bereits Mitte März 1905 war das Bauwerk als Turm zu erkennen, so dass der „General-Anzeiger für Dortmund“ melden konnte: „Lanstrop. Das Unnaer Wasserwerk hat in unmittelbarer Nähe unseres Ortes einen ca. 40 Meter hohen Wasserturm errichten lassen. Der Turm, ganz aus Eisenkonstruktion bestehend, hat den Zweck, für die nach den Zechen Gneisenau und Preußen führenden Wasserleitungen einen stärkeren Druck herbeizuführen. “

Der Koloss aus Eisen wuchs weiter und fünf Wochen später war er bereits 20 Meter höher: „Der neue Wasserturm, welcher in der Nähe des Dorfes Lanstrop auf dem Grundstück des Landwirts B. errichtet wird, ist nahezu fertiggestellt. Der Turm hat die beträchtliche Höhe von ca. 60 Meter. Das Bassin des Turmes fasst 2.000 Kubikmeter Wasser. Die Anlage hat bekanntlich den Zweck, den Wasserdruck, welcher infolge der langen Rohrleitungen bedeutend beeinträchtigt war, zu erhöhen. “

Und auch die „Dortmunder Zeitung“ meldete am 26. April: „Der neue in Lanstrop errichtete Wasserturm, welcher von der Firma Klönne zu Dortmund für das Wasserwerk Unna auf der Besitzung des Landwirts Bergmann erbaut worden ist, geht der Vollendung entgegen.“

Als Aussichtsturm „sehr gut geeignet“ – Sommergastronomie bereits 1905 geplant

Und in der „Lüner Zeitung“ war gar zu lesen: „Der Turm gewährt eine herrliche Aussicht auf die Umgebung und lockt viele Neugierige an. Für die Sommermonate soll beabsichtigt sein, eine Restauration am Fuß des Turms zu errichten. Eine bequeme, zum Turm hinaufführende Treppe ermöglicht den Aufstieg. “

Ende Mai 1905 war der Turm so gut wie fertig, nur der Anstrich fehlte noch. Viele Menschen freuten sich, auch Theodor Meinke, der Wirt der Lanstroper Gaststätte Zur schönen Aussicht, einem „Ausflugslokal für Vereine und Gesellschaften“ mit Blick auf den Turm.

Die Presse berichtete: „Herr Gastwirt Theodor Meinke beabsichtigt während der Sommermonate am Fuß des Turms, der sich als Aussichtsturm sehr gut eignet, eine Wirtschaft zu errichten. Die Genehmigung zu diesem Schankbetrieb ist bereits nachgesucht. “ Ob die Genehmigung erteilt wurde und falls ja mit welchen Auflagen, ist nicht überliefert.

Zumindest aber die Plattform unterhalb des Eis ist offenbar als Aussichtsplattform genutzt worden. Darauf deutet ein Pressebericht vom 26. März 1928 hin: „Lanstrop besitzt in dem auf der Höhe westlich des Ortes gelegenen Wasserturm ein Wahrzeichen, das weit und breit über das Landschaftsbild ragt. Sogar von den Bergen des Sauerlandes kann man das Eisen des Gestänges und des Behälters in der Sonne blitzen sehen.“

Und weiter schreibt die Zeitung: „Die halbe Provinz Westfalen liegt dem Beschauer, der auf der Turmterrasse steht, zu Füßen. Im Süden endet der Blick erst an den Bergen des Sauerlandes, im Westen reicht er bis über Dortmund, im Norden in das Vest Recklinghausen und in das Münsterland und im Osten über die Städte Kamen und Unna bis an den Teutoburger Wald.“

Das Ei soll ein Bierturm werden

Jedenfalls träumt bis heute so manch ein Fan des Lanstroper Ei davon, die Plattform des Wasserturms als Aussichtspunkt besteigen zu können und dass unten ein Café oder ähnliches entsteht.

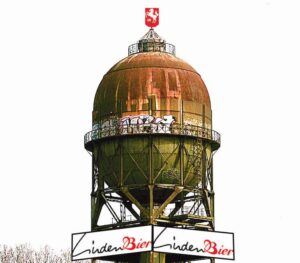

Als „Bierturm“ war das Lanstroper Ei dann 2003 im Gespräch: „Ein Coup der besonderen Art“, berichtete die „Westfälische Rundschau“ im Jahr 2003, „ist jetzt nach langen Verhandlungen dem Förderverein „Lanstroper Ei“ gelungen: Der ehemalige Wasserturm in Dortmunds Nordosten soll Bierturm werden. 2.000 Liter Lindenbier aus der Hausbrauerei des Unnaer Kulturzentrums Lindenbrauerei werden hier bald eingelagert und verkauft.“

Einige Fußgänger, die sich, mit der Zeitung unterm Arm, auf den Weg zum angekündigten Probeausschank machten, wurden enttäuscht: es war nur ein Aprilscherz. Vielleicht gibt es ja, man wird noch träumen dürfen, dort irgendwann tatsächlich eine Pop-up-Kneipe der Bergmann-Brauerei?

Streit mit der Firma Klönne über Anstrich und Außentreppen

Doch zurück zum Bau des Wasserturms. Unnas Wasserwerkdirektor Hans Ritter schrieb am 12. Mai 1905 einen langen, vierseitigen Brief an Klönne, der im Stadtarchiv Unna als Kopie an den Bürgermeister überliefert ist. Darin schreibt Ritter unter anderem, dass für den Anstrich des Turms ein zweifacher Ölfarbenanstrich vorgesehen sei.

„Einen Teeranstrich des Wasserbehälters schließen wir außen sowie vor allem im Behälterinneren von vornherein aus, sind aber damit einverstanden, dass das gesamte Behälterinnere mit weißer Farbe gestrichen wird. “ Ritter weist Klönne darauf hin, „dass Ihre Montagemannschaften zur Zeit und auch noch bis auf weiteres immer noch mit dem Nieten am äußeren Umfang des Behälters beschäftigt sind. “

Bereits seit Wochen wartet das Wasserwerk auf ein Ende der Nietarbeiten, „damit wir ohne Gefahr für das Arbeitspersonal die Rohrverlegung unten um den Behälter herum vornehmen können. “ Auch dass Klönne bislang keine Ausführungszeichnungen geliefert habe, bemängelte Ritter. Ein weiterer Streitpunkt war auch die Ausführung der Treppe. Klönne hatte zugesichert, so der erboste Wasserwerksdirektor, „die Turmtreppe wird für Auf- und Abstieg auf das bequemste eingerichtet. “

Ritter bemängelte: „Anstatt dieses wirklich zur Ausführung zu bringen, haben Sie jetzt eine einmal in den Trittstufen und dem Steigungsverhältnis namentlich beim Abstieg sehr unbequeme, sodann aber durchaus wackelige und schwankende Treppe ohne jede Zwischenverbindung angebracht. Wir erklären Ihnen heute schon, dass wir die Treppen in diesem Zustand nicht übernehmen und behalten uns bezüglich der von Ihrem Monteur angedeuteten, nachträglich anzuflickenden Verstrebungen alles weitere vor. “

Die Treppe auf den Turm hinauf ist übrigens auchheute noch ein Thema, wenn es darum geht, die Aussichtsplattform für Besucherinnen und Besucher zu öffnen.

Bauabnahme 1905: „Der Hochbehälter funktioniert tadellos“

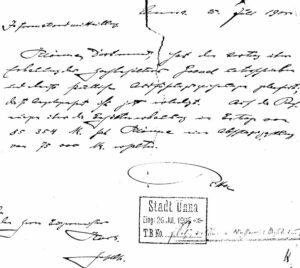

Ende Juli konnte Hans Ritter Unnas Bürgermeister Koch darüber informieren, dass Klönne seinen Verpflichtungen nachgekommen war: „Klönne, Dortmund, hat den Vertrag über die Erbauung des Hochbehälters Grevel unterschrieben und dito sämtliche Ausführungszeichnungen geliefert; diese Angelegenheit ist jetzt erledigt. Auf die Rechnungen über die Behältererbauung im Betrag von 85.354 Mark hat Klönne eine Abschlagszahlung von 75.000 Mark erhalten.“

Am 1. Oktober 1905 erfolgte die offizielle Abnahme des Wasserturms durch die Baubehörde. „Heute wurde die Gebrauchsabnahme des Wasserbehälters vorgenommen und fand sich nichts zu erinnern“ vermerkte der Brackeler Amtsbaumeister Utermann.

Es gab also keine Baumängel und nichts zu beanstanden, so dass auch Unnas Bürgermeister Koch Anfang Januar 1906 zufrieden feststellte: „Der Hochbehälter in Lanstrop befindet sich seit Monaten in Betrieb und funktioniert tadellos; auch hat Fabrikbesitzer Klönne nunmehr seine vertraglichen Verpflichtungen anerkannt.“

Das Wasserwerk Unna hatte den Ausbau seiner Wasserversorgung erfolgreich abgeschlossen: Ende 1905 versorgte es drei Städte, 38 Landgemeinden und 15 Zechen.

Rohrleitungsnetz wird ausgebaut – Haus Wenge erhält einen Wasseranschluss

Sobald der Wasserturm in Lanstrop in Betrieb war, bemühte sich die Freiherrliche von Beverförde’sche Generalverwaltung, die bis heute in Ostbevern ansässig ist, um einen Wasseranschluss für ihr Haus Wenge. Dieser ehemalige Rittersitz wird heute erfolgreich als Bürgerzentrum von einem Verein geführt.

Im Protokollbuch des Gas- und Wasserwerks Unna findet sich unter dem Tagesordnungspunkt 7 vom 31. Mai 1906 der Eintrag: „Kenntnis genommen wurde von dem Antrag der Freiherrlichen von Beverförde’schen Generalverwaltung auf Verlegung einer Rohrleitung auf der Straße von Preußen II nach Lanstrop.“ Doch es dauerte einige Jahre, bis die Unnaer Wasserwerke, die am 1. Juli 1906 mit dem Gelsenkirchener Wasserwerk fusionierten, diese Leitung verlegten.

Der Beginn der Bauarbeiten entging nicht der Aufmerksamkeit des Lanstroper Dorfsheriffs, Polizeisergeant Drees. Am 28. Juni 1912 berichtete er an die Polizeiverwaltung in Brackel: „Die Verwaltung des Gelsenkirchener Wasserwerks hat am 27.6.1912 in Lanstrop auf der Straße von Haus Nr. 116 nach Nr. 78 mit der Legung eines Anschlusses begonnen, ferner auf dem Weg vom Wasserturm nach Dreihausen mit der Legung der neu geplanten Wasserleitung nach Lünen.

Nach Angabe des Herrn Gemeindevorstehers Lahr ist das Wasserwerk auf Grund des abgeschlossenen Vertrages berechtigt, Neuanschlüsse zu machen. Dieser wird in jedem einzelnen Fall dem Gemeindevorsteher mitgeteilt. Eine Erlaubnis der Ortspolizeibehörde konnte für beide Arbeiten nicht vorgezeigt werden.“ Die Wasserwerker bauten also wieder einmal ohne Genehmigung. Die erforderliche Genehmigung beschafften sie sich nachträglich, zusammen mit einem neuen Liefervertrag.

Weitere Wasserleitungen in Lanstrop

Im Protokollbuch der Gemeindeverordneten-Versammlung zu Lanstrop vom 3. August 1912 heißt es: „Der vorgelegte Wasserwerksvertrag wurde mit den vorgesehenen Abänderungen, wozu auch die Erweiterung des zu verlegenden Rohrnetzes gehört, genehmigt. “ Es gab noch einige Änderungswünsche des Gemeindevorstehers Lahr. Am 17. September 1912 wurde abschließend vermerkt: „Der mit dem Wasserwerk für das nördliche westfälische Kohlenrevier abgeschlossene Vertrag wurde genehmigt. Die neu zu legenden Rohrleitungen sind in der Zeichnung rot vermerkt.“

In dem Vertrag zwischen der Gemeinde Lanstrop und dem Wasserwerk für das nördliche westfälische Kohlenrevier – heute die Gelsenwasser AG – hieß es unter anderem im Paragraphen 6: „Das Wasserwerk verpflichtet sich, für die Gemeindeschulen, an welchen seine Rohrleitungen vorbeiführen, für jede Klasse jährlich 25 cbm, und für jede in ihnen befindliche Familienwohnung monatlich 10 cbm nicht in Rechnung zu stellen und das darüber hinausgehende Wasserquantum mit 7 Pfennig pro cbm zu berechnen.“

Und weiter heißt es: „Ebenso sollen für das im Bau befindliche Gemeindehaus und das Pastoratsgebäude monatlich 10 cbm nicht in Rechnung gestellt und das darüber hinausgehende Wasserquantum mit 7 Pfennig berechnet werden. “ Die Schule und die katholische Kirchengemeinde in Lanstrop wurden also vom Wasserwerk durch Deputate und günstige Tarife unterstützt.

Am 1. Oktober 1912 schrieb der Vorstand des Wasserwerks für das nördliche westfälische Kohlenrevier zu Gelsenkirchen dem Amt Brackel im Landkreis Dortmund betreffend die Verträge mit den Gemeinden Lanstrop: „Im Verfolg der heutigen Besprechung teilen wir ergebenst mit, dass nach Mitteilung des Herrn Gemeindevorstehers von Lanstrop die vom Gemeindevorstand genehmigten Verträge Ihnen bereits übersandt sind. Da die Gemeinde Wert darauf legt, dass wir die Rohrleitung in den Feldweg von Lanstrop nach Preußen II schleunigst verlegen, so bitten wir ergebenst, uns die Verträge baldgefälligst zugehen zu lassen. Ebenso würden wir dankbar sein, wenn die Verträge für Grevel bald ausgefertigt würden. “

Kostenfreie Wasserlieferung an die katholische Gemeinde

Ende des Jahres 1912 erhielt der Lanstroper Gemeindevorsteher und Ziegeleibesitzer Wilhelm Lahr ein Einschreiben mit der Mitteilung, dass der Aufsichtsrat des Gelsenkirchener Wasserwerks seine Zustimmung zu dem Vertrag zwischen der Gemeinde Lanstrop und dem Wasserwerk erteilt hat „und dieser Vertrag somit als perfekt anzusehen ist. “

Bei den Lanstroper Katholiken war die Freude über diesen Vertrag so groß, dass die katholische Kirchengemeinde Lanstrop am 14. Januar 1913 an die Gemeindevertretung Lanstrop schrieb: „Der Kirchenvorstand spricht der politischen Gemeinde Lanstrop, insbesondere Herrn Gemeindevorsteher Lahr, den Dank aus, dass sie die kostenfreie Lieferung des Wassers für die Kirchengemeinde bei dem Wasserwerk Unna bewirkt hat. “

Stilllegen der Hausbrunnen in Grevel

In der Nachbargemeinde Grevel dauerte es mit der öffentlichen Wasserversorgung offenbar etwas länger. Hier musste der Königliche Kreisarzt des Landkreises Dortmund, ein Dr. Wollenweber, erst einmal einige Hausbrunnen stilllegen lassen.

Er schrieb am 18. Oktober 1913 an die Brackeler Polizeiverwaltung: „Nach dem Ergebnis der chemischen Untersuchung sind die Brunnen in Grevel der Häuser Möllenhof, Schroer, Haumann, Schulte, Grundmann und Grevel durch Abfallstoffe verunreinigt. Nach dem mir vorliegenden Untersuchungsresultat muss ich das Wasser derselben als gesundheitsgefährdend bezeichnen. Ich ersuche ergebenst um Schließung der Brunnen und Mitteilung über das Veranlasste. Weiter ersuche ich um allmähliche Einsendung von Wasserproben aller übrigen Brunnen Grevels an das Untersuchungsamt, da zu erwarten ist, dass noch mehr Brunnen verunreinigt sind. “

Alsbald wurden in Grevel neue Wasserleitungen verlegt. Ende März 1914 gab es dann folgende Bekanntmachung: „Die Gemeindevertretung von Grevel hat in der Sitzung vom 25. März sämtlichen Hausbesitzern der Gemeinde Grevel bis zum 1. Mai 1914 freien Anschluss an die Wasserleitung gestattet. “

Trotz neuer Wasserleitungen werden Hausbrunnen noch lange benutzt

Die Zeiten, in denen die Bürger vor Ort in den Gemeindeverwaltungen von Grevel und Lanstrop einen Antrag auf Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung stellen konnten – Lanstrop hatte sogar ein eigenes Gemeindehaus – waren bald vorbei. Ab 1921 mussten sich die Lanstroper und Greveler Bürger auf den beschwerlichen Weg zum Amt Brackel machen, um dort ihren Antrag auf einen Wasseranschluss zu stellen.

Wohl aus diesem Grunde, vielleicht auch wegen der Kosten, behielten viele Lanstroper noch lange Jahre ihren eigenen Brunnen. Die Dortmunder Zeitung „Tremonia“ berichtete am 7. Juli 1936 über die ehemalige westfälische Landgemeinde Lanstrop, das Dorf am Grenzpfahl der Großstadt: „Es gibt hier eine moderne Wasserleitung, die das Wasser aus der Ruhr nach Lanstrop bringt, aber meist schöpfen die Bewohner ihr Wasser aus den Ziehbrunnen, die fast vor jedem Hause in die Erde führen. Wo der Brunnen fehlt, ist sicher aber eine Pumpe, die das Wasser aus der Erde holt.“

(Fortsetzung folgt)

Anm.d.Red.: Haben Sie bis zum Ende gelesen? Nur zur Info: Die Nordstadtblogger arbeiten ehrenamtlich. Wir machen das gern, aber wir freuen uns auch über Unterstützung!

Mehr auf dazu auf Nordstadtblogger:

Von Aussichtsplattformen, schwankenden Treppen und Leitungen, die Hausbrunnen ersetzen sollen