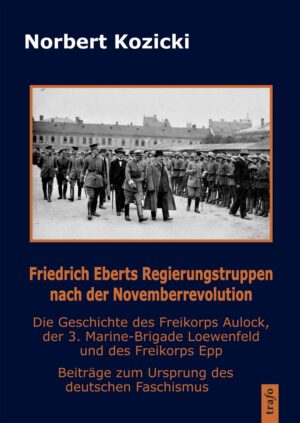

Ein Gastbeitrag von Norbert Kozicki

Im Frühjahr 1920 erschütterte eine Welle von antisemitischer Gewalt die Stadt Dortmund. Reichswehr und Freikorps verbreiteten Hass und bedrohten jüdische Bürger:innen – und schafften einen Nährboden für die Ideologie der Nationalsozialisten. Der Text rekonstruiert ein kaum beachtetes Kapitel der lokalen Geschichte Dortmunds.

Der Kapp-Lüttwitz-Putsch und seine Folgen im Ruhrgebiet

Am 13. März 1920 versuchten reaktionäre Kräfte der Reichswehr unter Wolfgang Kapp und Walther von Lüttwitz, die demokratische Weimarer Republik zu stürzen. Der sogenannte Kapp-Lüttwitz-Putsch richtete sich gegen die verfassungsmäßige Regierung unter Reichspräsident Friedrich Ebert. Der Putsch scheiterte nach vier Tagen durch einen landesweiten Generalstreik, der breite Unterstützung in der Arbeiterschaft fand.

Besonders im Ruhrgebiet formierten sich bewaffnete Arbeiterverbände zur „Roten Ruhr-Armee“. Diese Einheiten kämpften erfolgreich gegen die Putschisten und etablierten teils lokale Kontrollstrukturen. Nach dem Ende des Putsches forderten die Arbeiter die Entwaffnung der Freikorps und die Bestrafung der Verantwortlichen.

Stattdessen reagierte die Reichsregierung unter dem sozialdemokratischen Reichspräsidenten mit Repression. Ebert befahl den militärischen Einmarsch ins Ruhrgebiet – auch durch jene Truppen, die kurz zuvor selbst geputscht hatten. Damit richtete sich staatliche Gewalt nun gegen die antifaschistische Arbeiter:innenschaft.

Antisemitismus durch Reichswehr und Freikorps in Dortmund

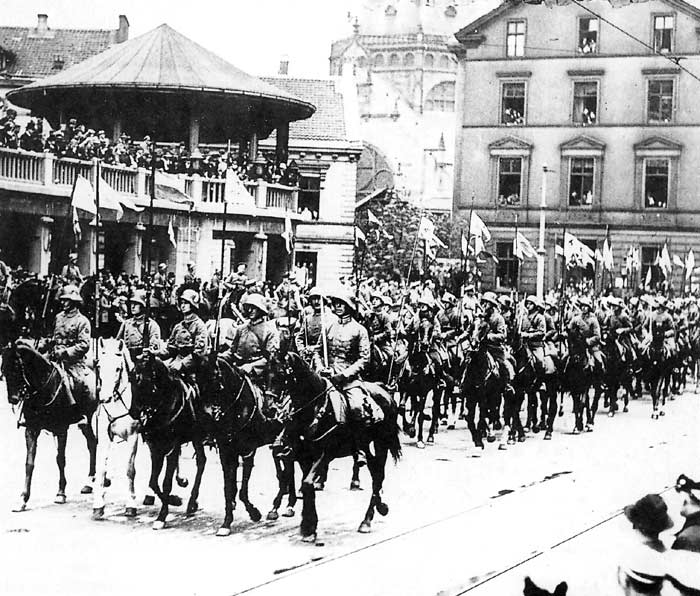

Mit dem Einmarsch der Reichswehr am 4. April 1920 setzte in Dortmund eine Welle antisemitischer Übergriffe ein. Besonders aktiv war das Freikorps Oberland, das als antisemitisch, antirepublikanisch und präfaschistisch galt.

Bereits am Tag des Einmarschs verteilten Soldaten Flugblätter mit antisemitischem Inhalt und beklebten jüdische Geschäfte, etwa das Warenhaus Meyer & Günther, mit Hetzparolen.

In Gaststätten und auf öffentlichen Plätzen kam es zu antisemitischen Exzessen. Wände wurden mit Hakenkreuzen beschmiert – ein Symbol, das zuvor in Dortmund kaum bekannt war. Reichswehrangehörige verkündeten offen, dass bei jüdischen Händler:innen nicht gekauft werden dürfte.

Auch die Presse blieb nicht verschont. Ein Reichswehroffizier suchte das Dortmunder Tageblatt auf, um den Redakteur zu ohrfeigen. Die Offiziere bekannten sich offen als Monarchisten und Gegner der Verfassung und prahlten bereits mit einem nächsten, aber erfolgreicheren Putsch.

Anfeindungen und Übergriffe nahmen zu: Die jüdische Community war auf sich allein gestellt

Der Rabbiner Dr. Jacob, zugleich Vorsitzender des „Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens“, wandte sich früh an die Militärführung. Er erreichte einen Erlass des Kommandeurs General Haas, der antisemitische Ausschreitungen verbot und das gute Zusammenleben von Christen und Juden betonte. Doch der Erlass vom 8. April blieb weitgehend wirkungslos.

Bereits zwei Tage später wurde Rabbiner Jacob bei einer Militärparade beleidigt – durch einen Vizefeldwebel aus dem Freikorps Oberland. Eine Anzeige blieb ohne Konsequenzen, da der Täter aus der Reichswehr entlassen wurde und die Staatsanwaltschaft die Ermittlung einstellte. Der Vorfall zeigt die Straflosigkeit, mit der die antisemitische Gewalt einherging.

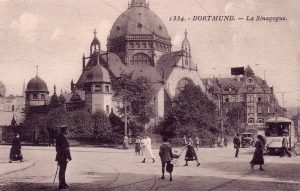

Am 12. April kam es zu weiteren Übergriffen: Vor der Dortmunder Synagoge wurden antisemitische Flugblätter verteilt und große Hakenkreuze aufgemalt. Trotz Beschwerden blieb der Täter – ein Münchner Student – unbehelligt. Das Freikorps Oberland galt offen als antisemitisch, die Haltung der Truppen war geprägt von ideologischem Hass.

Enthemmte Hetze und institutioneller Antisemitismus

Die antisemitische Gewalt erreichte eine neue Dimension, als jüdische Kinder und Lehrer:innen angegangen wurden. Zwei 13-jährige Jungen wurden festgenommen, weil sie antisemitische Plakate entfernen wollten. Sie wurden auf der Polizeiwache als „Judenpack“ beschimpft und gedemütigt. Auch der Rektor der jüdischen Schule wurde verhaftet und misshandelt.

Immer mehr Fälle antisemitischer Übergriffe wurden dem Rabbiner gemeldet. Der jüdische Kaufmann Grünewald wurde fälschlich beschuldigt, Hakenkreuze gemalt zu haben – durch denjenigen, der es selbst gestanden hatte.

Die Täter kamen meist aus der Kompanie Österreicher oder dem Freikorps Oberland, die als Zentren der Hetze galten. Der Versuch des Rabbiners, über Oberst Epp eine Abberufung des Freikorps zu erreichen, blieb ohne echten Erfolg – die Truppe kehrte unter anderem Namen zurück.

Auch öffentliche Gedenkstätten blieben nicht verschont. In der Pfingstnacht wurden auf dem Ostfriedhof zahlreiche jüdische Gräber mit Hakenkreuzen beschmiert. Rabbiner Jacob reagierte mit einem offenen Protestbrief in der Dortmunder Presse vom 26. Mai 1920. Die antisemitische Stimmung blieb bestehen – mit kaum einer Reaktion der Behörden.

Verschwörungsideologien und Hass auf „Kommunisten und Juden“ halten das Freikorps zusammen

Kurz vor den Wahlen sollte eine vom Central-Verein Deutscher Staatsbürger Jüdischen Glaubens einberufene Volksversammlung gewaltsam gestört werden. Nur das Eingreifen von Major Meißner verhinderte dies. Zeitgleich kursierten Gerüchte über jüdische Ritualmorde, die jedoch durch Aufklärung rasch widerlegt wurden.

Viele Reichswehrsoldaten äußerten offen, ihre Aufgabe sei es, „Kommunisten und Juden“ zu auszurotten – für sie war beides dasselbe. Die Aussagen zeigen, wie stark antisemitische und verschwörungsideologische Vorstellungen innerhalb der Truppe verbreitet waren. Die Soldaten hielten sich offenbar für Kämpfer gegen eine vermeintliche jüdisch-kommunistische Bedrohung.

Die Agitation ging vor allem vom Freikorps Oberland und der Kompagnie Österreicher aus. Mehrere Soldaten suchten heimlich den Rabbiner Dr. Jacob auf, um ihn über gezielte Hetze in ihren Reihen zu informieren. Der Rabbiner wurde wegen seines Widerstands massiv bedroht. Zwar wurde das Freikorps offiziell aufgelöst, doch kehrten viele Mitglieder bald zurück und wurden dem Dortmunder Wachkommando zugeteilt.

Nährboden für die antisemitische Ideologie der Nationalsozialisten

Diese Vorgänge zeugen von einem bedrohlichen Maß an Verrohung und Radikalisierung. Die antisemitischen Ausschreitungen ließen erst nach dem Abzug der Truppen am 7. Juni 1920 allmählich nach.

Doch der Schaden war immens – besonders für jüdische Schüler an Dortmunder Gymnasien, die fortan massiver Diskriminierung ausgesetzt waren. Die Reichswehr hatte ihre Ideologie in der Stadt verankert.

In Dortmund fiel die antisemitische Hetze auf fruchtbaren Boden: Am 1. Mai 1920, gründete sich in Dortmund die erste NSDAP-Ortsgruppe außerhalb Bayerns. Der Boden für den Aufstieg des Nationalsozialismus war bereitet – auch durch die Duldung und Mitwirkung staatlicher Institutionen.

Anm.d.Red.: Haben Sie bis zum Ende gelesen? Nur zur Info: Die Nordstadtblogger arbeiten ehrenamtlich. Wir machen das gern, aber wir freuen uns auch über Unterstützung!

Mehr zum Thema bei nordstadtblogger.de:

Die Ruhrbesetzung forderte heute vor 100 Jahren auch ein Todesopfer in Aplerbeck