Im Deutschen Fußballmuseum (DFM) ging es an diesem Tag nicht nur um die Geschichte des Spiels, sondern um Haltung, Verantwortung und den Kampf gegen Antisemitismus. Der erstmals ausgerichtete „Soccer Science Day“, ein Fach- und Begegnungstag, brachte Wissenschaftler:innen, Praktiker:innen und Jugendliche zusammen, um über Handlungsstrategien gegen Antisemitismus und Diskriminierung um Fußball zu diskutieren. Mit Workshops, interaktiven Diskussionen und einer Podiumsrunde wurden konstruktive Kritik, gesellschaftliche Herausforderungen und konkrete Lösungsansätze thematisiert.

Fußballvereine und die Auseinandersetzung mit ihrer NS-Vergangenheit

Das Event wurde gemeinsam mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte NRW e.V. (LAG), Zweitzeugen e.V., Zusammen1 von Makkabi Deutschland und dem Deutschen Fußballmuseum organisiert. Die Veranstaltung wurde durch eine Förderung des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen ermöglicht. ___STEADY_PAYWALL___

„Wir betreiben nicht nur eine Dauerausstellung, sondern bieten auch umfangreiche kostenfreie Bildungsangebote gegen das Vergessen an“, betont Museumsdirektor Manuel Neukirchner.

Fußballvereine waren während der NS-Zeit oft Orte der Ausgrenzung und Verfolgung, insbesondere für jüdische Mitglieder. Das Museum thematisiert diese dunklen Kapitel mit dem Ziel, daraus für die Gegenwart und Zukunft zu lernen.

Henry Wahlig ist Leiter des Kultur- und Veranstaltungsprogramms im DFM und unterstreicht die Bedeutung der Erinnerung: „Der 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz dürfte das letzte runde Jubiläum gewesen sein, bei dem noch Zeitzeug:innen berichten konnten. Wir müssen alternative Wege der Erinnerung, des Gedenkens und des Weitersagen finden.“

Er sieht Fußball als emotionales Medium, um historische Verantwortung spürbar zu machen. „Wir erleben hier im Fußballmuseum, wie sehr der Sport verbindet – und das nutzen wir für Bildungsarbeit.“

„Uns ist wichtig, dass wir nicht nur aus der Opferperspektive erzählen. Die Menschen, die so viel Schreckliches erlitten haben, waren Pioniere, die ungemein wichtig für den Fußball und die Gesellschaft waren. Sie hatten einzigartige Fähigkeiten, und diese wollen wir hier herausstellen“, so Neukirchner. Doch trotz jahrelanger Aufklärungsarbeit nimmt Antisemitismus wieder zu.

„Wir werden uns nicht entmutigen lassen. Unser Ziel ist es, die Demokratie zu schützen, und dieses Ziel werden wir immer verfolgen. Fußball beeinflusst unser gesellschaftliches Miteinander weit über den Sport hinaus. Er trägt die Verantwortung, Werte wie Respekt und Vielfalt zu fördern“, betont Neukirchner.

Erinnerungskultur: Vergangenheit sichtbar machen

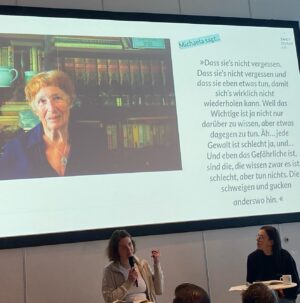

Eingeblendet ist das Zitat von Elie Wiesel, einem Überlebenden des Holocaust und Friedensnobelpreisträger: „Jede:r, der heute einem Zeugen zuhört, wird selbst ein Zeuge werden.“ Besonders bewegend war das Audiogramm von der Zeitzeugin Michaela Vidláková.

Sie teilt im Gespräch mit Zweitzeugen e.V. ihren Wunsch für die Zukunft mit: „Dass sie’s nicht vergessen und dass sie eben etwas tun, damit sich’s wirklich nicht wiederholen kann. Weil das Wichtige ist ja nicht nur darüber zu wissen, aber etwas dagegen zu tun. Jede Gewalt ist schlecht, und eben das Gefährliche sind die, die wissen: Es ist schlecht. Aber sie tun nichts. Die schweigen und gucken anderswo hin.“

Ein Museumsrundgang ergänzt den Tag und vermittelt den Teilnehmenden Einblicke in die Geschichte des Fußballs während der NS-Zeit. „Trotz vielen Fortschritten muss man sagen: auch heute gibt es nach wie vor strukturelle Probleme“, erklärt einer der Museumsführer.

Jugendliche teilen ihre Erfahrungen mit Antisemitismus

In einem interaktiven Workshop für Jugendliche, Schüler:innen der Gesamtschule Gänsewinkel in Schwerte, des Heinrich-Heine-Gymnasiums und der Anne-Frank-Bildungsstätte, fand ein Austausch über ihre eigenen Erfahrungen mit Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung statt.

Angeleitet von Alice Reitz (Zusammen1) und Alina Jagel (Zweitzeugen e.V.) diskutierten sie Fragen wie: „Ist dir schon einmal Diskriminierung begegnet und wie hast du darauf reagiert?“, „Was hat dich daran gehindert, etwas zu sagen?“ oder „Was hast du in der Schule bereits darüber gelernt?“.

„Manchmal fehlt einfach der Mut, etwas dagegen zu sagen, vor allem wenn man alleine ist“, erzählt eine Teilnehmerin. In Kleingruppen erarbeiteten die Jugendlichen Vorschläge für Veränderungen. Sie fordern mehr Aufklärung in Schulen und Vereinen, stärkeren Rückhalt von Erwachsenen und konkrete Handlungsanleitungen.

„Es hilft, wenn man weiß, wie man in schwierigen Situationen reagieren kann. Viele von uns fühlen sich sicherer, wenn sie nicht alleine handeln müssen“, erklärte Jule.

Podiumsdiskussion: Jugendliche im Dialog mit Expert:innen

Am Nachmittag brachten die Teilnehmenden ihre Perspektiven in eine Podiumsdiskussion ein. Efe Kulaç und Esmanur Baysal vertraten die Gruppe und forderten mehr Mut und Offenheit im Umgang mit Diskriminierung. „Viele Menschen haben Angst, über solche Themen zu sprechen. Aber nur durch Reden und Handeln können wir etwas ändern“, betonte Baysal.

Im Gespräch mit Micha Neumann (Adira), Lasse Müller (Zusammen1) und Zoe Stupp (Internationales Bildungs- und Begegnungswerk) sprachen die Jugendlichen über zentrale Fragen: „Wie entstand Antisemitismus?“, „Warum wählen Menschen die AfD?“ und „Was würde passieren, wenn die AfD gewinnen würde?“. Die Diskussion zeigt, wie dringend Handlungsstrategien benötigt werden.

Lars Philipp, Leiter Bildung und Vermittlung im DFB, hebt hervor: „Wir haben bereits viele gemeinsame Projekte mit dem DFM umgesetzt. Erinnerungskultur ist für uns ein zentrales Anliegen, und wir werden auch künftig Veranstaltungen in diesem Bereich organisieren. Wir senden ein Signal nach innen und nach außen: nicht schweigen, sondern handeln.“

HINTERGRUND: Die Organisationen

Die LAG Fanprojekte NRW versteht sich als moralische Instanz

Patrick Arnold, Leiter der LAG Fanprojekte NRW, zeigt sich positiv überrascht über den großen Zuspruch an diesem Tag. „Ich merke, dass das Interesse am Thema wächst. Das liegt sicherlich am Datum, aber auch an der guten Erreichbarkeit des Fußballmuseums. Es freut mich zu sehen, wie engagiert die Jugendlichen sind.“

Die LAG setzt sich dafür ein, Gewalt und extremistische Taten einzudämmen. „Wir verstehen uns als moralische Instanz und bieten neben internen Fortbildungen auch Angebote für Fachkräfte, Gedenkstättenfahrten, Jugendfreizeiten und Kulturprojekte an. Zudem bringen wir Fanthemen in den politischen Diskurs ein. Es geht uns darum, Lebenswelten zu verbinden“, so Arnold.

ADIRA will das jüdische Leben in Deutschland stärken

Micha Neumann (Adira) betont die Bedeutung von Präventionsarbeit. „Wir können das Problem nicht aus der Welt schaffen, aber wir können jüdisches Leben stärken.“

Die Adira bietet Betroffenen Unterstützung, Beratung und Bildungsarbeit an. Zudem organisiert die Stelle Workshops und Projekte um das Bewusstsein für diskriminierende Strukturen zu schärfen und gesellschaftlichen Wandel zu fördern.

„Viele Menschen fühlen sich mit ihren Erfahrungen allein. Wir nehmen sie ernst und geben ihnen Raum – das hat eine große Wirkung.“

Zusammen1 verbindet Fußball mit Bildungsarbeit

Zusammen1 ist eine Initiative, die junge Menschen durch Bildungsangebote, Workshops und Begegnungsprojekte für gesellschaftlichen Zusammenhalt und gegen Diskriminierung sensibilisiert. Sie nutzt Fußball als verbindendes Element, um demographische Werte, wie Respekt, Vielfalt und Toleranz zu vermitteln.

Mortimer Berger (Zusammen1) sieht in der Verknüpfung von Sport und Bildung großes Potenzial: „Wir haben eine historische Verantwortung. Politische Bildung und Demokratiearbeit mit Fußball zu verbinden, ist eine effektive Strategie. Der heutige Austausch hat mich bestärkt: Gemeinsam kommen wir weiter.“

Zweitzeugen e.V. trägt Geschichten von Überlebenden weiter

Zweitzeugen e.V. ist ein Verein, der die Geschichten von Holocaust-Überlebenden weiterträgt. Durch Bildungsprojekte, Workshops und Veröffentlichungen ermutigt er junge Menschen, sich mit der NS-Geschichte auseinanderzusetzen und selbst zu „Zweitzeugen“ zu werden, um das Erinnern lebendig zu halten und gegen Antisemitismus und Rassismus einzutreten.

Christina Tacken (Zweitzeugen e.V.) hebt abschließend hervor: „Erinnern heißt handeln – das ist unser Leitsatz. Heute konnten wir viele Perspektiven weitergeben. Ich bin begeistert und motiviert, weitere Projekte auf die Beine zu stellen.“

Anm.d.Red.: Haben Sie bis zum Ende gelesen? Nur zur Info: Die Nordstadtblogger arbeiten ehrenamtlich. Wir machen das gern, aber wir freuen uns auch über Unterstützung!

Mehr auf dazu auf Nordstadtblogger:

Gedenkveranstaltung und Warnung zugleich: „Die Zunahme des Antisemitismus ist gefährlich“